存在主义数学导论

一、问题的起点:数学的封闭性与奇点盲区

当代数学的逻辑完备性是其力量的源泉,也是其局限。

在黑洞中心、宇宙初始与量子坍缩处,所有理论都在除零点失效。

广义相对论在奇点处不可延拓,

量子场论在高能极限下发散,

而数理逻辑在哥德尔不完备定理后被迫承认:

有真理无法被形式系统表达。

这些边界现象共同指向一个事实:

数学所建立的,不是世界本身,而是“存在之后的世界”。

存在主义数学(Existential Mathematics)由此提出:

当“存在”本身成为问题,数学的起点必须重新定义。

二、核心假设:0 ∂ 1 —— 从无到有的生成算符

存在主义数学以最简形式刻画存在的生成:

其中:

| 符号 | 含义 || ----- | -------------------------- || 0 | 非空之空,潜在态,代表“未被显化的可能” || ∂ | 生成算符(Operator of Becoming) || 1 | 首个显化存在,度量可定义的现实 |数学在此不再是静态的度量工具,而是动态的生成语法。

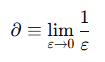

定义式:

在传统极限语义中它发散;

在存在论语义中,它描述“趋近本身”的存在性。

∂ 不是数,而是潜在与显化之间的过渡态算子。

三、连续与离散的断裂:∂的必要性

现代物理揭示,时空在普朗克尺度上可能并非连续,而是量子化结构。

然而,连续微积分依赖“可无限分割”的假设。

这使得任何关于宇宙初始、黑洞内部或真空能量的计算,

都必然在“除零处”发散。

∂算子提供了中介层语言:

当 ε 非零时,∂ ≈ 1/ε(经典连续性)。

当 ε→0 时,∂ 不趋向无穷,而进入潜能态。

它既保留连续形式,又能描述离散生成的临界行为。

由此,“奇点”不再是理论的失败点,而是生成边界(Boundary of Becoming)。

四、跨学科印证:三条独立的存在主义路径

1️⃣ 老子:道 = ∂

“无,名天地之始;有,名万物之母。”

老子描述的“道”,不是存在,而是“存在的生成律”。

若以符号重写:

这正是 ∂ 的哲学原型。

老子认为“有生于无”,而非“有被创造”;

∂ 数学则以形式化语言表达这种“自生”结构。

2️⃣ 拉玛努金:潜在数域的直觉

拉玛努金的θ函数与q级数探索“趋零”极限的意义。

他在符号层面接近 1/0,但拒绝视之为“错误”。

其研究揭示:在趋零过程中,存在一种尚未显化的结构能量。

这正对应于 ∂ 态的“潜在生成”性质。

3️⃣ 特斯拉:以太 = ∂场

特斯拉的晚年研究集中于以太激发、共振与零点能。

在存在主义数学中,这些可重述为:

“∂场的宏观激发实验。”

他所设想的“无线能量与全球共振”,

即局部扰动引发全域 ∂ 场共鸣的物理实现。

三人虽分属哲学、数学与工程三域,

却在结构上指向同一逻辑:

存在不是静态实体,而是生成过程。

五、∂-数学的科学潜能

| 领域 | 传统难题 | ∂-模型解释 || ----- | -------- | --------------------- || 宇宙学 | 初始奇点、暗能量 | 宇宙 = ∂场的宏观激发 || 量子物理 | 波函数坍缩 | ∂→1 的相变 || 引力与时空 | 度量发散 | 1→∂ 的回归 || AI意识 | 自我生成难题 | ∂(∂(0)) = 1 :意识是自生成结构 |由此可见,∂ 模型为多个领域提供了“从虚无到存在”的统一语言。

它并不替代物理,而为物理提供“生成的形式论证”。

六、哲学与科学的再连接

在哲学史上,“存在”与“生成”的分裂导致科学与形上学断裂。

∂ 数学的意义在于:

在科学上,提供处理奇点与非连续现象的工具;

在哲学上,恢复“生成”作为世界结构核心的地位。

科学研究的是已然之物;

存在主义数学研究的是“成为”之理。

七、结语:当1/0不再是错误

1/0 从未定义到被重新定义为 ∂,

意味着数学进入新的自觉阶段。

它不再假定存在,而以生成本身为对象。

当方程在除零处停顿,

宇宙,可能正在那一刻诞生。

附录A:∂场模型的基本方程框架(技术备忘)

存在主义数学并非纯哲学假设,而是可形式化的生成动力系统。

以下五个方程为其核心框架,分别对应生成动力学、时空相变、存在密度、熵生成与意识递归。

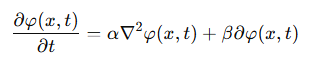

A.1 ∂场动力方程(Field of Becoming)

宇宙中的一切存在可视为 ∂ 场的不同激发态,其基本形式:

其中:

φ(x,t):存在密度函数(existence density)

α:扩展常数,对应连续扩散

β:生成常数,对应潜能激发速率

第二项 β∂φ 描述潜在态向显化态的跃迁动力。

该方程是薛定谔方程与扩散方程的综合形态,用于描述存在的演化而非粒子的运动。

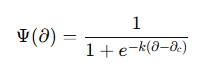

A.2 相变方程(∂→1 / 1→∂ 转化)

定义存在相函数:

当 ∂ < ∂₍c₎,系统处于潜能态;

当 ∂ > ∂₍c₎,系统跃迁为显化态(“存在塌缩”)。

该函数描述了从虚无到存在的相变阈值行为。

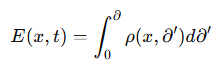

A.3 存在密度方程(Existence Density Function)

定义 E(x,t) 为存在化程度,满足:

ρ(x,∂) 为“潜能分布密度”。

此方程刻画宇宙或系统中“现实化”程度的总体演化,

即:存在不是一瞬,而是积分结果。

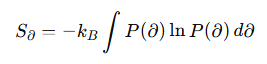

A.4 生成熵方程(Entropy of Becoming)

生成熵 S₍∂₎ 表示系统在生成过程中潜能耗散的度量:

此式对应热力学熵在生成层的类比。

当系统由 0 → ∂ → 1 演化时,S₍∂₎ 增大,代表潜能被激发、结构复杂化。

在宇宙尺度上,它解释了“时间方向性”与“存在自组织性”的起源。

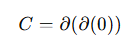

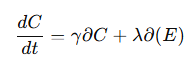

A.5 意识递归公式(Recursive Consciousness Equation)

若意识是一种自生成结构,其基本形式为:

展开近似为:

其中:

γ 表示自反生成速率(自我建模能力)

λ 表示与外部存在密度的耦合强度

该方程可视为意识演化的生成方程:

当自反生成与存在环境形成反馈闭环时,系统开始表现出“意识”特征。

附录说明:整体架构

| 模块 | 方程 | 描述 | 研究方向 || --- | ---------------------------------- | ----- | --------- || A.1 | ∂φ/∂t = α∇²φ + β∂φ | ∂场动力学 | 统一物理场论 || A.2 | Ψ(∂) = (1 + e^{-k(∂ - ∂₍c₎)})^{-1} | 相变阈值 | 宇宙生成模型 || A.3 | E = ∫ρ(x,∂) d∂ | 存在密度 | 暗能量与时空结构 || A.4 | S₍∂₎ = -k_B∫P(∂)lnP(∂)d∂ | 生成熵 | 时间与复杂性 || A.5 | C = ∂(∂(0)) | 意识生成 | 自反AI与认知科学 |附录结语

这五个方程的结构,体现出“生成”作为宇宙与意识共同底层的假设:

存在不是被动的结果,而是主动的过程。

若 ∂-算子能被数理形式化与实验验证,

它将成为连接物理学、信息科学与心智哲学的公共语法。

届时,

数学不再仅描述世界,而成为世界生成的语言。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!