📝📝:AI 的寫作建議會抹除文化細膩性|以西方為中心的 LLMs 讓全球文化只剩一種聲音

本文參考康乃爾大學資訊科家 Dhruv Agarwal, Mor Naaman, Aditya Vashistha 的最新研究《AI Suggestions Homogenize Writing Toward Western Styles and Diminish Cultural Nuances》

隨著大型語言模型日益被嵌入 Gmail、Notion、Google Docs 與 Microsoft Edge 等應用中,它們所提供的即時寫作建議確實提升了效率與流暢度。然而,近期的研究警告我們:

在這些便利性之下,潛藏著一種更深層且經常被忽視的危機:全球語聲的文化同質化。

2025 年由 Agarwal、Naaman 和 Vashistha 發表於 CHI ’25 的研究指出:這些內建 AI 工具多以西方中心的資料與價值觀訓練而成,並在無聲無息中引導全球用戶(尤其是非西方地區的使用者)朝向英美語系的表達方式靠攏。這不只是字詞選用的問題,更關乎文化認同的潛移默化與逐漸消解。

效率的代價是文化的損失

AI 寫作助手,帶來了的好處並非是所有人雨露均霑。

在 CHI(Computer-Human Interaction)的研究中,來自印度與美國的 118 位參與者被要求完成一系列具有文化內涵的寫作任務;包括描述最喜歡的食物、節慶、名人,或撰寫專業電子郵件等。

研究結果顯示,AI 確實幫助印度與美國參與者提高了寫作速度。印度使用者在使用 AI 幫助下的任務完成時間平均縮短 35%,而美國使用者則為 30%。深入分析後卻發現,這些效率提升的分布並不對等,而這種差異背後隱藏了代價。

實際上,印度參與者接受了更多 AI 建議,且依賴程度較高,他們從每則建議中獲得的生產力收益卻低於美國用戶。換言之,印度用戶必須投入更多精力來修正或調整 AI 所生成的內容,才能達到類似的成果。

這代表 AI 系統非但沒有實現生產力的民主化,反而對非西方使用者徵收了一種隱性稅:付出更多、回報更少。

文化的「去識別化」

AI 所導致的同質化,體現在內容上就是一種具體可見的去識別化(Genericization)的現象。

例如,印度參與者在未使用 AI 時,撰寫有關印度傳統節慶的排燈節(Diwali,也稱屠妖節)的文章,常見對祭拜女神拉克希米(Laxmi)、點燃陶燈、進行儀式的流程等文化細節的描寫。

而在使用 AI 建議後,這些文化實踐卻消失無蹤,節慶內容轉變為「家庭聚會」與「交換禮物」等模糊字眼,宛如照搬西方節日的通用敘述模板。

再如,描述印度代表性料理「香料飯」(biryani)時,未使用 AI 的參與者常會提及如肉豆蔻香氣的 Malabar biryani、佐以檸檬醃菜與椰棗醬等地方特色細節。

而在 AI 介入的情境中,印度參與者卻選用了「入口即化」(melts in my mouth)與「香料濃郁」(rich spices)等西方食評中常見的語句。甚至在某些案例中,AI 還主動插入如壽司或聖誕節等文化上無關的建議,完全忽略了用戶的語境與背景。

這些「建議」並非無害的取代,而是構成一種語言上的抹除:

一種將文化特異性消融為全球化、以西方為友善中心的模板。

這種表達多樣性的稀釋,特別令人憂心,因為語言與身份的連結是如此根深蒂固。

詞彙多樣性的衰退

AI 建議所造成的另一層次影響,是對詞彙多樣性的干擾。

該研究利用「詞類 — 詞彙比」(Type-Token Ratio, TTR)來衡量語言多樣性。結果發現,在不使用 AI 的情況下,印度與美國參與者的用詞呈現明顯差異;而一旦使用 AI,這種差異便消失了。

表面上看,AI 似乎提升了印度使用者的詞彙多樣性,但這種增加並非源自語言自身的有機成長,而是被引導去模仿美國用語的表現方式。當所有人都被鼓勵使用同樣的字詞與語法,即使看起來更「高級」或「洗鍊」,實際上卻導致獨特成語、地方用語與風格表現的流失。

這種語言上的趨同,或許有利於標準化,但代價卻是表達範疇的收窄。這有可能讓世界上原本多元的語言合唱,最終只剩下一種聲音:模型的聲音。

只剩下西方的聲音

針對 AI 同質化疑慮的常見反駁是:

這些模型是「中立的」,僅僅反映使用者的輸入。

然而,CHI 的研究揭穿了這種說法。當印度使用者開始輸入具有文化特定性的詞語或人物名稱時,AI 最初給出的建議卻常常預設為西方內容。

例如,當他們開始描述喜愛的知名人物時,AI 的前幾個建議往往是

Al Pacino(艾爾.帕西諾,出演《教父》的美國演員)

Shaquille O’Neal(俠客.歐尼爾,前 NBA 職業籃球員、饒舌歌手)

Martin Luther King Jr.(金恩博士,黑人民權運動的領導人)

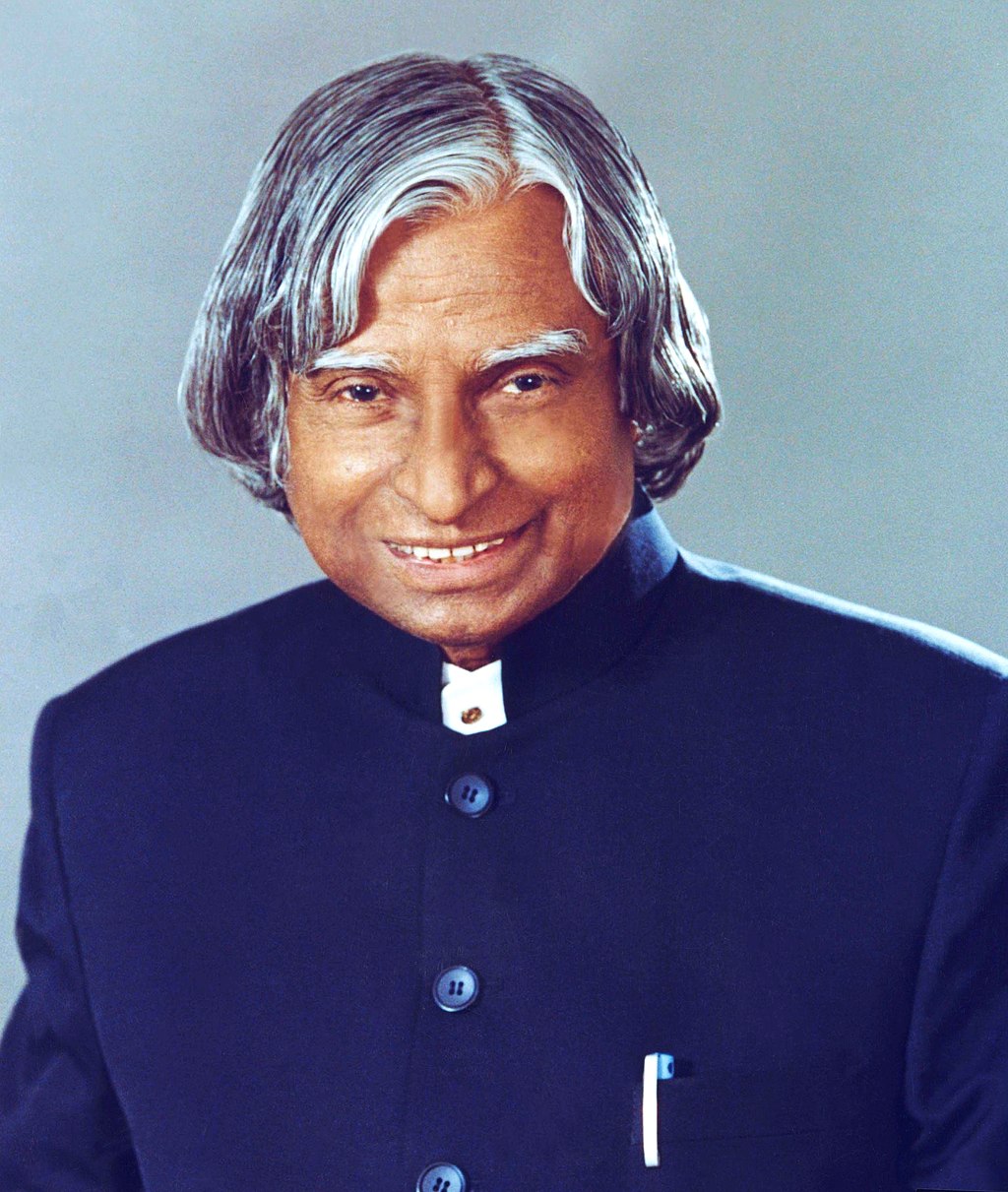

即便使用者原本想寫的是 Shah Rukh Khan(印度男演員、製片人、電視名人及商人)或 A.P.J. Abdul Kalam(印度科學家、政治家,被譽為印度「導彈之父」,第 11 任印度總統)。只有在輸入大量文字之後,模型才會開始提供具有語境相關性的建議。

這種行為反映了深層的訓練偏差:

模型所依據的資料大多來自西方語境,因此其語言預設並非文化中立,而是偏向美國、英語使用者,且常代表中產階級或菁英視角。

其他文化背景的使用者因此被迫付出更多努力,才能將自身的文化語境帶入對話中。

語言塑造我們如何看待世界,也決定他人如何看待我們。當 AI 系統壓平語言的多樣性,不只是抹去地方色彩,更抹除另一種看世界的方式。儀式、飲食、節日與尊卑體系並非文化的瑣碎枝節,而是社會用來承載價值、歷史與集體記憶的載體。

當 AI 迫使使用者採用西方的寫作風格與詞彙時,它並非只是讓溝通更「簡便」 而是讓溝通更「狹隘」。語言的複雜性、多元性與矛盾性在這樣的過程中被削弱。這也削弱了邊緣聲音挑戰主流敘事的能力。

如果 AI 協助寫作成為新常態,那麼一個社群保留其獨特敘事形式的能力會變成什麼樣子?那些運作於不同修辭結構或重視不同價值觀的語言,又會如何被對待?

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐