九龍城重建 6| 大面積重建在即 記舊區風景消逝 潮泰社群 戰前唐樓 有何留得住?

文|集誌社記者

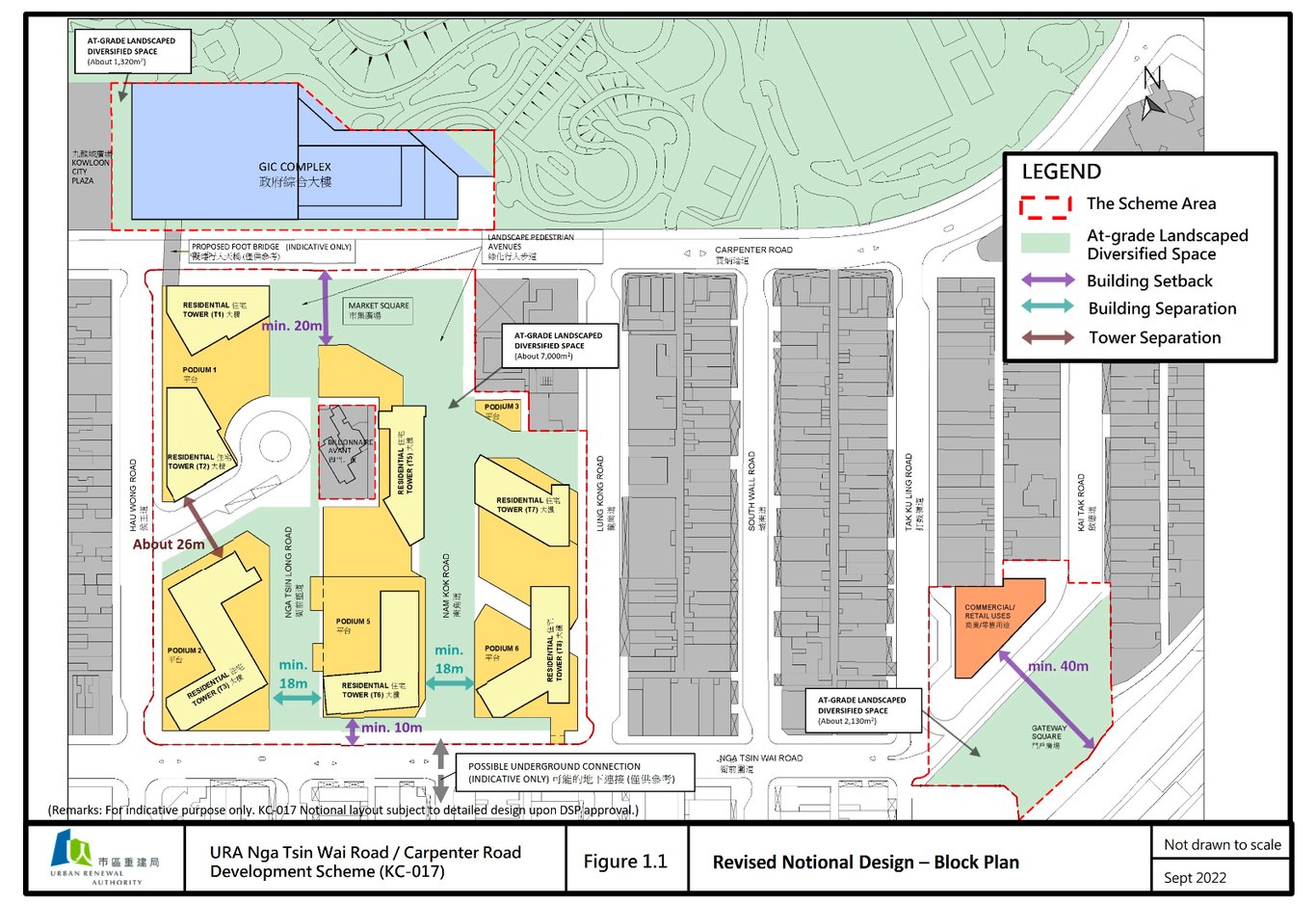

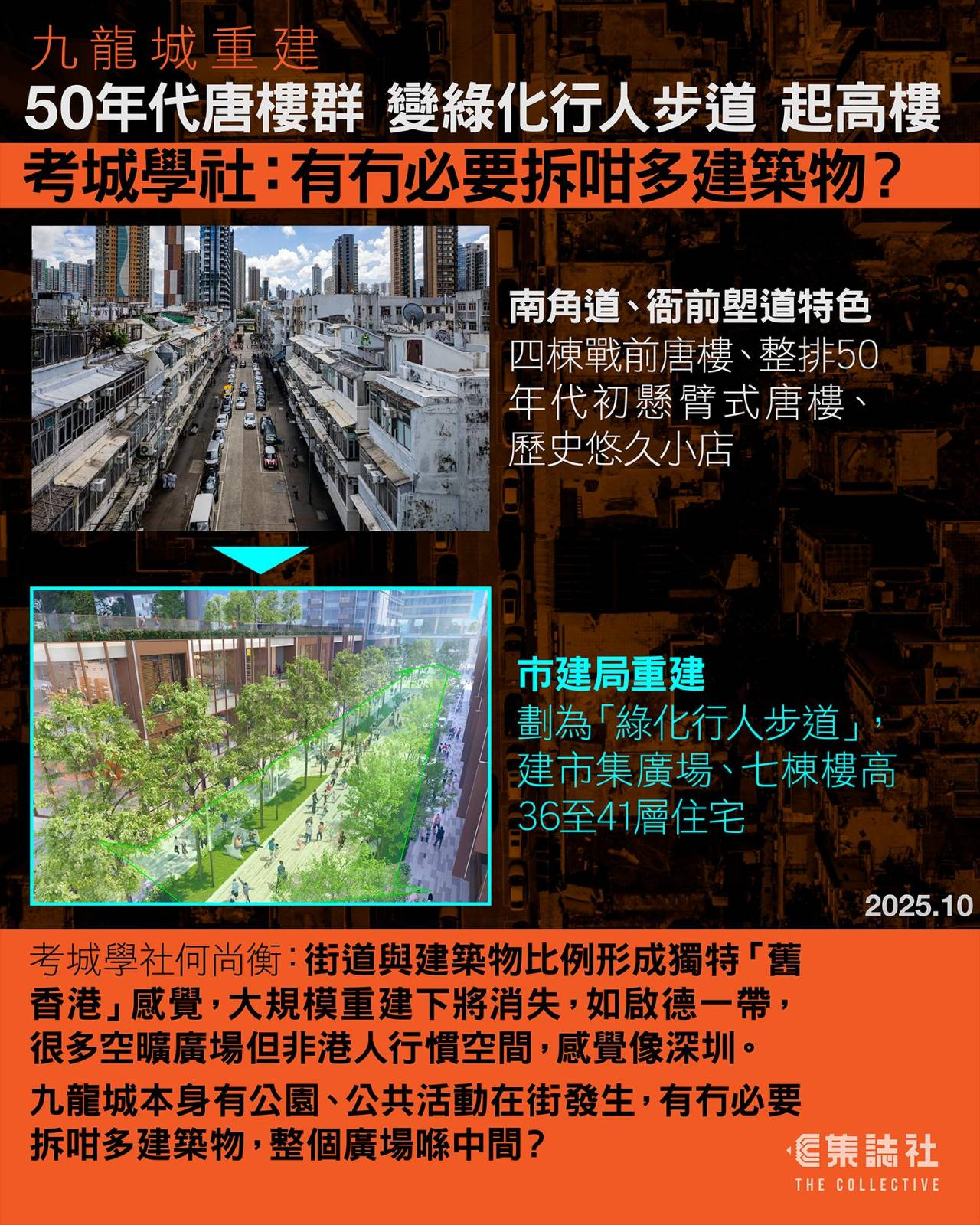

走在南角道,兩旁的商舖十室九空,貼上市建局物業告示。市建局三年前公布九龍城衙前圍道及賈炳達道重建計劃,選取九龍城核心地段動土,原有整齊的低矮樓房,將建成七棟樓高 36 至 41 層的住宅大廈和廣場,九龍城街市亦會重置往賈炳達道公園新建的政府綜合大樓。

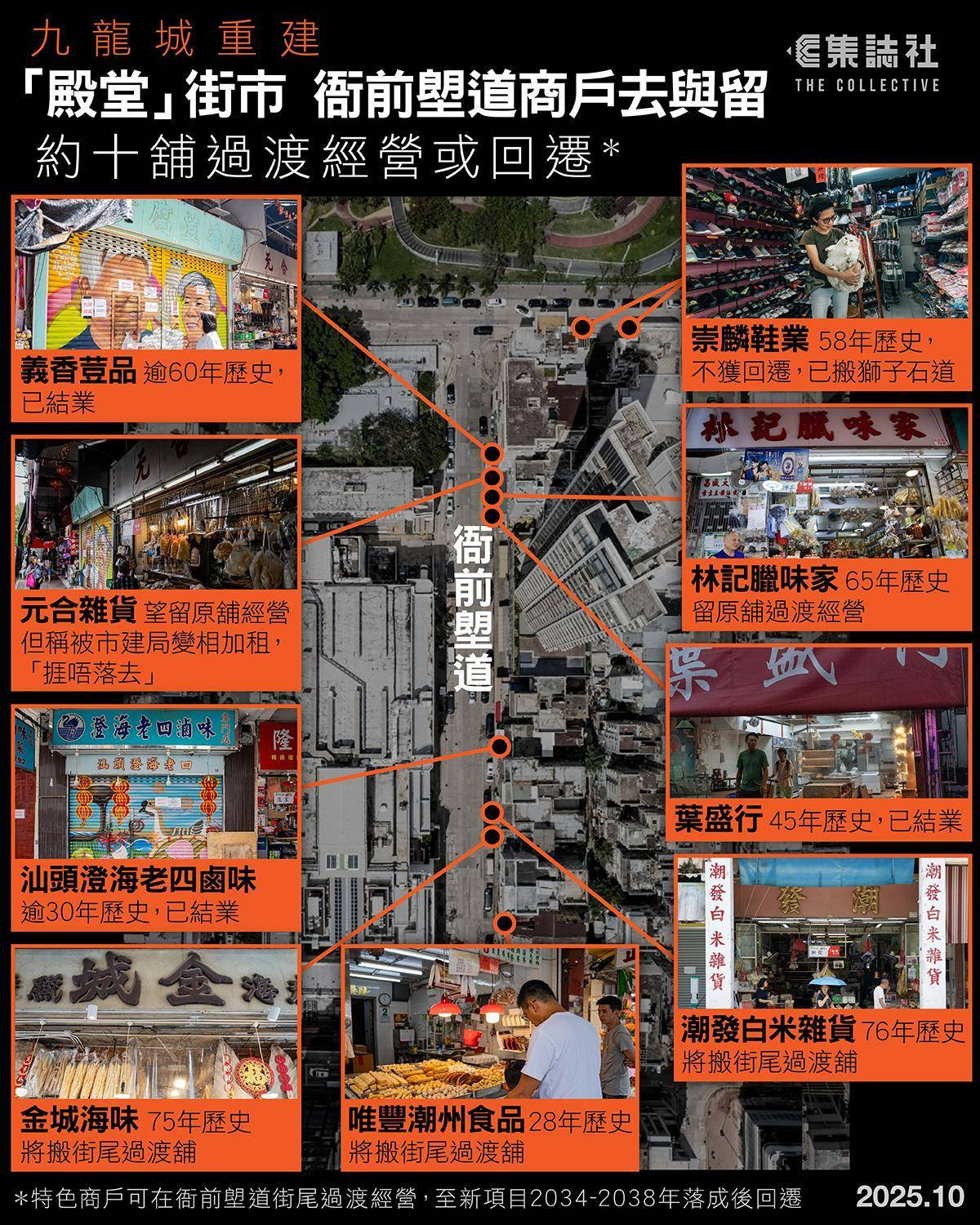

計劃進入收地階段,最快料 2030 年建成新政府綜合大樓、其餘部分則預計 2034 至 2038 年落成。市建局稱一直致力保留地區特色、並提供回遷方案,不過收地在即,不少老店光榮結業、泰國食肆自行原區覓址重開,只有約十間毗鄰九龍城街市的店舖,選擇過渡經營或回遷。

重建在即,讓我們回顧九龍城社區和建築群的特色和價值,以及將面對的影響。計劃下,地區特色可如市建局所稱,保留下來嗎?是次計劃的重建模式,又出了什麼問題?何為理想的保育與重建?

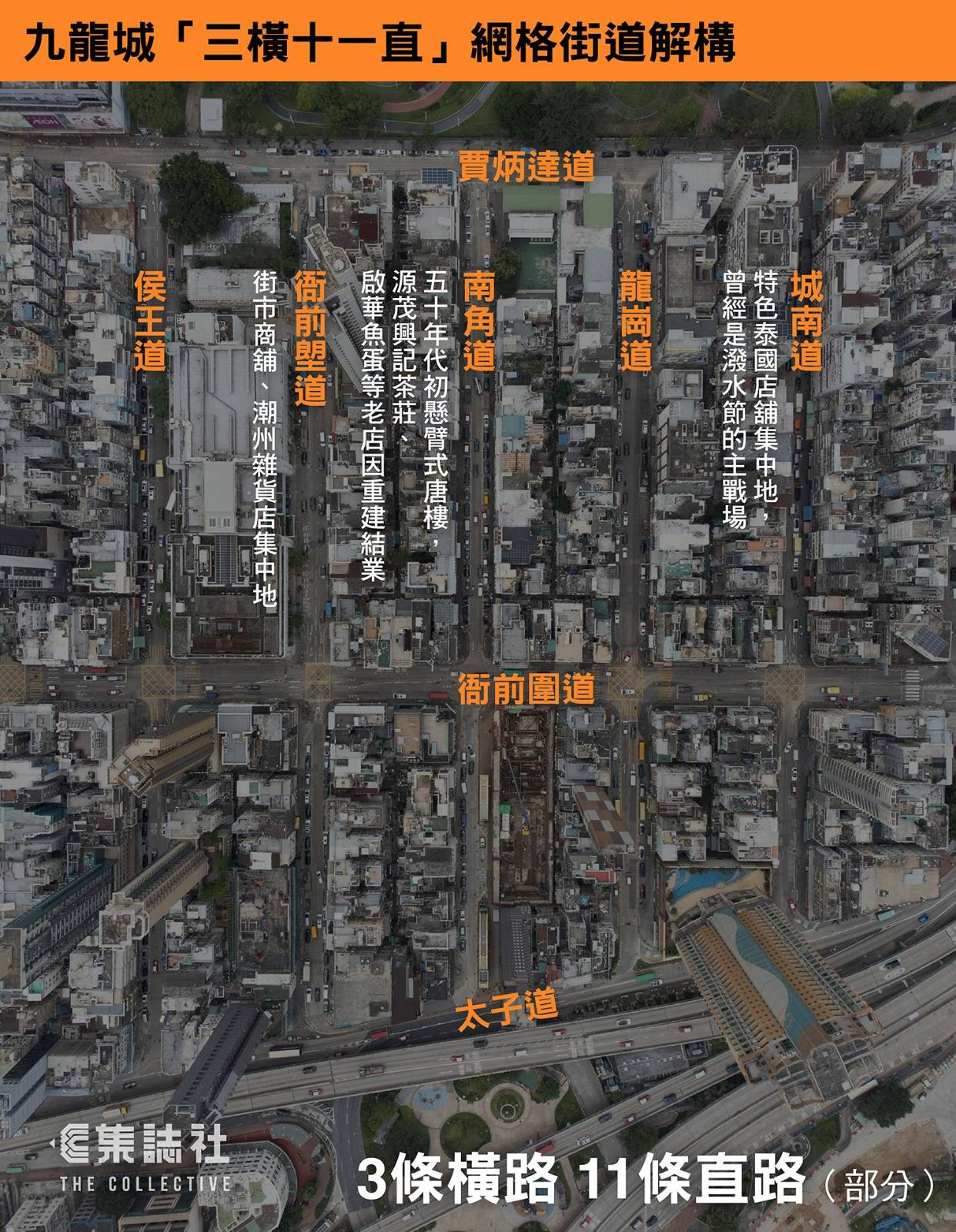

「三橫十一直」網格街道 城市化產物打開地圖,九龍城區的規劃方整,由賈炳達道、衙前圍道、太子道三條橫路,以及聯合道、福佬村道、獅子石道等 11 條直路所組成。沿路走過,街道寬敞,四周都是低矮的唐樓建築群。這種「網格結構」是九龍城的特色,就連市建局也在規劃報告闡述,並稱重建後會保留。九龍城亦素有「小潮州」、「小泰國」之稱,戰後不少潮州人聚居寨城一帶,至七、八十年代,不少泰國「過埠新娘」嫁來香港,漸形成泰國社群。

考城學社創辦人何尚衡說,網格結構是現代城市化的產物,以往九龍城一帶為村落,1920 年代開始城市化後,劃分成不同地段,如網格般鎅開土地。而由於九龍城以往鄰近啟德機場,建築物設有高度限制,即使機場清拆後限制放寬、出現少數單幢式樓宇,但九龍城一帶仍保留了很多低矮的建築物。

是次重建計劃,市建局將在賈炳達道公園建設新政府綜合大樓,重置九龍城市政大廈、獅子會健康院及李基紀念醫局的設施;並將衙前塱道和南角道劃為「綠化行人步道」,興建七棟樓高 36 至 41 層的住宅大廈、及市集廣場。市建局強調,規劃有助保留網格街道的形態,並會盡可能全幢保留三棟戰前唐樓;同時採用「小街小舖」而非「購物商場」方式,預留新發展項目予特色商戶回遷,保留街道氛圍和地區特色。

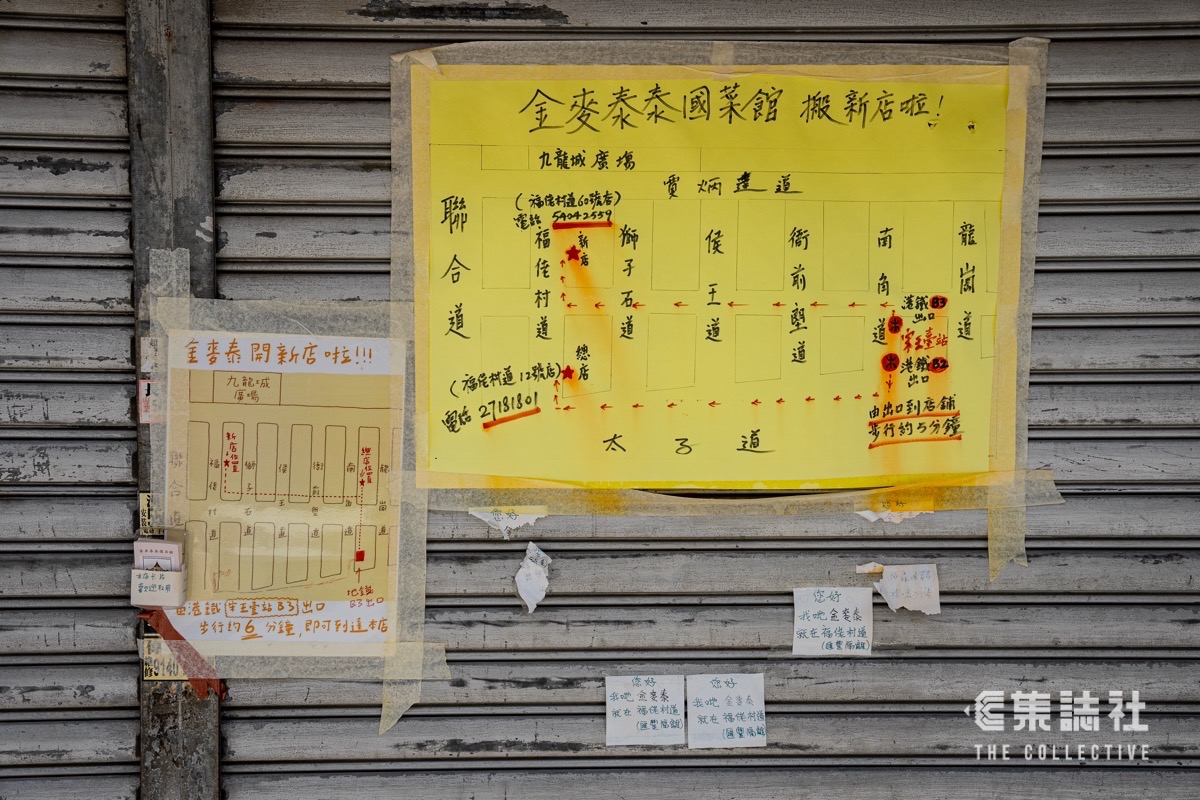

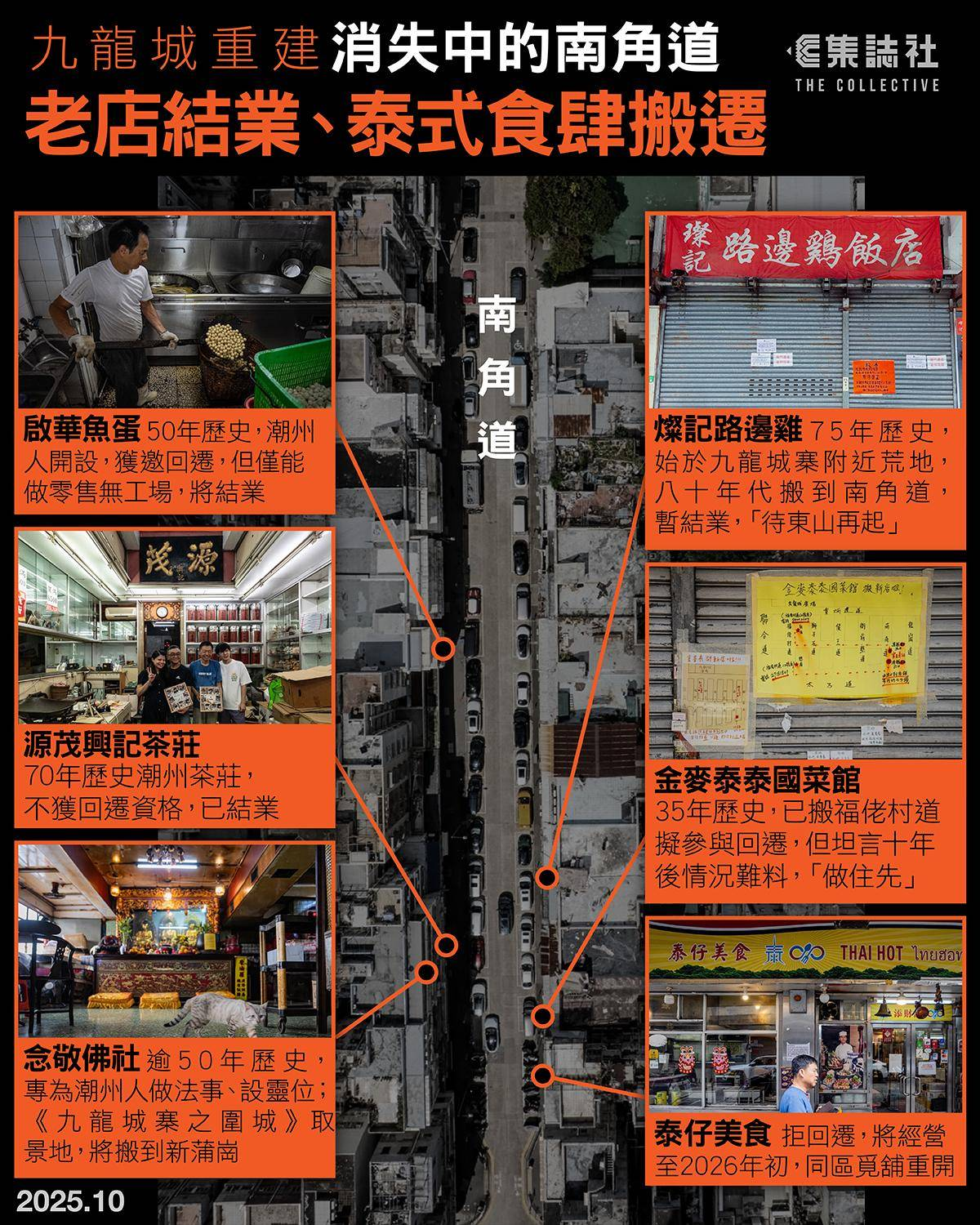

泰國食肆「費事等」拒回遷 部分老店結業地區特色真的可以保留嗎?根據市建局計劃,重建期間,被列為特色商戶的「潮泰食品及餐飲店舖」及「街市食品店舖」,可在衙前塱道和南角道的街尾過渡經營,直至新項目於 2034 至 2038 年落成後再回遷,享特惠租金五年。不過據記者統計,泰式食品及餐飲店舖中,暫只有「金麥泰泰國菜館」一間選擇回遷,其餘「泰式美食」、「泰式燒烤」、「昌泰食品」及「泰仔美食」均因等候年期過長、不想搬兩次、無法控制新舖大小等而拒絕回遷,並已經或將在同區覓舖重開。

「金麥泰泰國菜館」在福佬村道開了兩間舖,陳老闆稱,起初找到的街尾舖位較細、故再開設街頭較大的店舖,但坦言搬舖後,租金上升、客人也因位置較遠而減少。陳老闆指女兒有意繼續經營、亦屬意原本南角道一帶較中心的位置,故預留了 10 萬元按金作日後回遷留位費用。不過重建年期或達十年,陳老闆笑言,情況難料、自己屆時也可能退休,加上獲告知相關按金可隨時退回,故「做住先」。

至於「街市食品店舖」及其餘「潮式」食品及餐飲店舖,有約十間選擇回遷,不過不少也坦言重建年期長,未知是否可經營至回遷一刻,現階段僅「做住先」。有店主另表示,被要求過渡期間繳交的租金按應課差餉租值計算,較市建局接手後、現時繳交的租金為高,難以負擔,或「捱唔落去」。

另一邊廂,有不少老店相繼結業。有 70 年歷史的潮州茶莊源茂興記,未被列為特色商戶、不獲回遷資格,已光榮結業。有 50 年歷史的啟華魚蛋,雖曾獲邀回遷,但引市建局稱新舖僅做零售而無工場,自設工場製魚蛋的他們不考慮,同將結業。有逾 60 年歷史的義香荳品、逾 40 年歷史的葉盛行、逾 30 年的汕頭澄海老四鹵味專門店等亦已結業。

市建局拒覆回遷舖最終數字 「致力保留龍城特色」市建局去年中曾表示,有六成「街市食品店舖」有意回遷,連同「潮泰食品及餐飲店舖」共約四成有意回遷。不過市建局未有透露確實數目、此比例亦非最終數字。《集誌社》上月再向市建局查詢,最終答應回遷的店舖數目和百分比,及如何評價回遷方案成效、能否保留地區特色?市建局拒透露最終答應回遷店舖的數字或比例,僅稱推展項目時「一直致力保留『龍城』地區特色」,早在規劃階段已研究在完成重建後預留位置讓特色商戶回遷,繼續於原區經營。

對於區內老店如有 70 年歷史的潮州茶莊不獲邀回遷,市建局稱界定特色商戶標準源於 2022 年委託顧問在九龍城街頭進行調查,訪問市民到訪該區的原因和消費習慣,結果顯示大部分人到訪主要是「行街買餸」和光顧區內食肆,因而定出「街市食品店舖」及「潮泰食品及餐飲店舖」為特色商店。

市建局稱,相關特色商戶在充分考慮個人意願、整體經濟、營商環境及店舖營運方式等因素後,決定是否參與過渡經營安排或回遷;而特色商店以外的經營者,除可獲市建局提供的補償及津貼,若尋找合適處所經營時有困難,局方中介服務可提供協助,在項目落成後,「市建局亦歡迎他們重回新項目的商舖經營。」

集誌社檔案|約十舖答應過渡經營 待新項目落成可回遷現時重建範圍的店舖安排如何?據記者採訪及統計,位於衙前塱道街頭的舖位,包括唯豐潮州食品、潮發白米雜貨、金城海味、隆灃凍肉、多豐盛優質食材、德興隆及鮮味市場,料營業至 2026 年底至 2027 年初,待裝修完畢便可搬遷到街尾舖位;位於街尾的元合雜貨、林記臘味家、新興文記牛肉、新榮興肉食、東星優質蔬果,則可留在原舖繼續經營。位於衙前圍道和南角道交界的新金華燒味滷水專門店,在原舖經營至約 2027 年亦會搬去過渡舖。

據市建局計劃,這些店舖待衙前圍道項目於最快 2034 年落成後便可回遷,並享特惠租金五年。不過不少商戶坦言,現時居民搬走後人流和生意已大減、加上新項目有機會十年後才落成,未知到時情況如何。有店舖如新金華便表明,只預計參與過渡安排、不會回遷,因屆時已屆退休年齡,「做唔到㗎喇。」

至於九龍城街市的舖位,則由食環署管理。食環署回覆,新政府大樓預計 2031 年落成,舊街市將於新街市投入服務後關閉,確保街市服務無縫銜接,照顧居民日常購物需要。市建局負責為政府設計及興建該大樓,完成後將大樓移交政府管理及使用;食環署則負責街市設計規格,管理重置後的街市。

新街市會否預留舖位,讓原有租戶回遷?食環署指,一般而言,現有租戶可選擇在重建後的街市繼續經營,透過「圍內競投」租賃重建後的新攤檔,而新攤檔開業後,可按情況獲指定時期租金和冷氣費豁免。署方會適時與九龍城街市現有租戶溝通,進一步掌握他們遷往新街市的意願,並據實際情況作相應安排。

低矮唐樓群建成高樓、廣場 消失的「舊區」感覺回遷計劃仍有不少變數,而即使重建,原有社區面貌亦將改變。考城學社何尚衡說,城市結構與社區活動有一定關係,九龍城原有建築結構細碎,由多棟低矮唐樓組成、不同小業主持有,因此可容納較多細規模、多元的商舖;與此同時,街上的店舖,以及建築物高度與街道闊度間所形成的「舊區」比例,營造獨特的城市景觀和認同,令走在九龍城,會有一個「舊香港」的感覺。

但一旦大規模重建,社區原有的生命力和感覺便難以維持。何尚衡提到,新落成的啟德一帶,有很多空曠的空間與廣場,雖設有街舖和柱廊,但予人感覺像深圳,「因為嗰個唔係一個香港人行慣香港嘅空間感覺。」

而南角道擬重建為綠化行人步道和市集廣場,更寬闊的街道和廣場,行人或感更舒服,但何尚衡質疑,這樣的發展是否適合該區?當九龍城本身已有很大的公園、公共活動很多時在街道發生,「有冇必要拆咁多建築物,整個廣場喺中間?」

即使市建局稱將重建成地舖、保留街區特色,但何尚衡指,屆時舖位面積、類型、營運方向改變,租金上升,原有社區的小店亦難以重開;而以往唐樓有地下樓梯通往住宅,重建後變成巨型基座或平台,居民與街道的關係,以致整個社區面貌也會改變。「好似灣仔囍帖街(現囍匯),佢都嘗試整返條街出嚟,但入面嘅舖頭唔同咗,令人覺得行嗰條街同舊時行囍帖街係兩樣嘢。」

三分一九龍城重建:係咪仲保持到獨特性?說到底,是地方獨特性的喪失。何尚衡說,重建很多時會產生一個當代規劃生產出來的空間,同時代、不同地區的重建,不論是九龍城、牛頭角、觀塘,生產出來的建築物也很類似,而市建局聲稱的「地區特色」,最終猶如「錦上添花」、「好多類似嘅嘢之下嘅一個裝飾元素之一」。

本土研究社陳劍青同認為,九龍城獨特之處,在於仍保留往昔整個街區的設計和面貌,有獨特的城市遊歷體驗。市建局雖說尊重街區,但未來規劃中,「會打通本身嗰啲位、啲路又變打斜,其實唔係真係保留到本身街區嘅肌理」。這個橫跨四條街的重建計劃,連同早前的啟德道項目、以及其他區內私人發展商單棟重建,「其實加加埋埋,成個九龍城嘅舊區環境都冇咗三分一。對於未來佢係咪仲保持到本身嗰種獨特性呢?都係一個好大嘅隱憂。」

街區形態外,還有區內社群和小店的存續。陳劍青說,重建影響區內潮泰社群的生存,但過程中未有效保障該些社群不受影響;他亦質疑「特色商戶」的定義,指一些潮泰雜貨店,本身都是連結社群很重要的空間,卻不受現行政策保障,如崇麟鞋業要自行於獅子石道覓地重開。

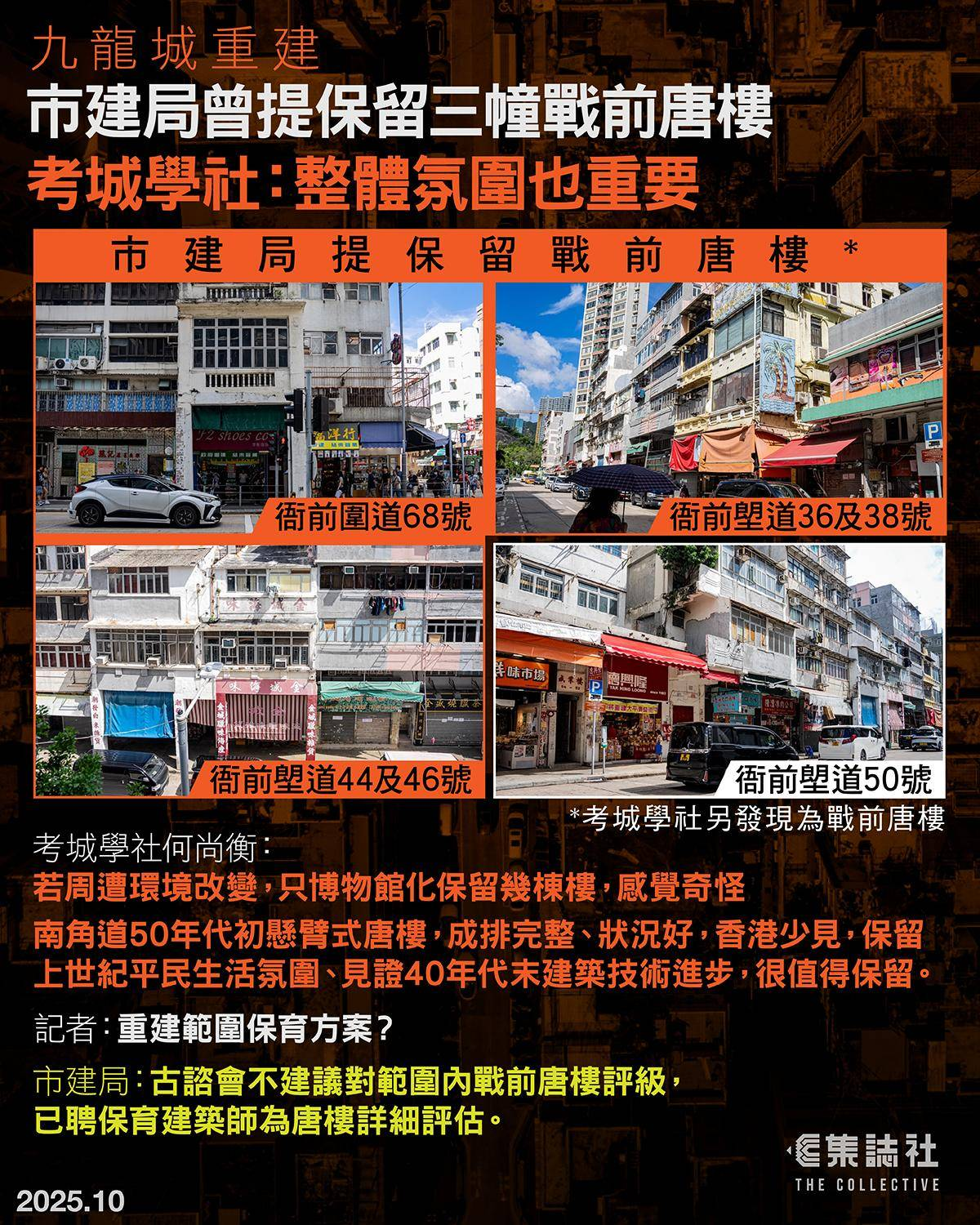

保育戰前唐樓外 整體氛圍之重要是次重建計劃,市建局曾提出保育三幢戰前唐樓,並指保育範圍待進一步評估才決定,但用意是盡可能全幢保留,「以記念九龍城原有的網格狀市區街道布局」。考城學社曾提出,範圍內尚有多一幢戰前唐樓,但市建局會否再保育、及如何保育仍屬未知數。

何尚衡固然希望戰前唐樓得以保留,但他指出,社區整體的觀感和氛圍也重要,若周遭環境已改變,只原封不動、「博物館化」保留幾棟唐樓,會有奇怪、不和諧的感覺。他解釋,唐樓是平民建築,本身不屬非常精緻特別的建築物,但整排建築、連同周遭環境和街道,反映了上一代港人的生活痕跡、靈活變通的彈性,並因由戰前有約束兩萬幢,減至現時僅約 160 幢、不足百分之一,而顯得異常珍貴。

何尚衡指,尤其南角道上建於 50 年代初的懸臂式唐樓,「成排好完整、狀況好好」,在香港較少見,保留了上世紀平民生活的氛圍;這些唐樓也見證了四十年代末建築技術的進步,不設騎樓柱,令行人路更闊、光線更充足,很值得保留。一般人常用戰前、戰後作為建築物價值的分水嶺,但何尚衡覺得兩者同樣與港人生活關係密切,「二戰後起嘅建築物唔一定冇咁有價值」。

《集誌社》上月再向市建局查詢,重建範圍內戰前唐樓的保育方案,市建局僅表示,古物諮詢委員會不建議對範圍內的戰前唐樓予以評級,而據委員會建議,市建局已聘請保育建築師,為相關戰前唐樓進行詳細評估。

市建局在重建範圍,識別出衙前圍道68號、衙前塱道36及38號、衙前塱道44及46號三幢戰前唐樓,並曾提出盡可能全幢保留。考城學社另發現衙前塱道50號同為戰前唐樓。圖為衙前圍道68號,建於1935年,該唐樓原有碩果僅存的木樓梯,惟現時入口已被封。

本土研究社批社會影響評估太倉促重建範圍的土地 10 月 18 日復歸政府所有,待居民及商戶遷出,市建局將展開平整地盤工作。現階段要扭轉重建局面大概太遲,但九龍城不是第一個、也不是最後一個重建的老社區,對於重建的影響、還有理想的重建模式,還是可以多點思考。

本土研究社陳劍青認為,最大問題是重建初期的社會影響評估太過倉促,猶如「過場」角色、而非有意義的調查,對該區是否適合重建、或對社區有多大衝擊,並無有效評估,導致各種問題衍生。他舉例部分店舖面對代際問題,如十月初結業的「義香荳腐食品」,「你畀佢個舖喺度繼續經營,佢會繼續可能做多十幾二十年;但一遇到重建佢就冇心力喇,你叫佢搬就唔再搬,佢就話摺咗佢,其實係加速咗本身社區嘅衰落。」

然而,這些影響卻沒有在最初的評估呈現、令重建在前期得以調整,社會亦相應付出了代價。「你見到佢成個計劃,由一開始宣布到而家基本上冇郁過,其實反映到成個重建嘅過程或模式係出咗啲大問題。」

事實上,當局並非沒有就九龍城重建做過詳細的評估。那是 2011 年,因應新公布的《市區重建策略》中「以人為先,地區為本,與民共議」工作方針而設立的「市區更新地區諮詢平台」(DURF)。平台開展規劃研究及社會影響評估,又進行兩階段公眾參與,聽取區內居民、商戶的意見,於 2014 年將報告提交政府,當中將九龍城區劃為「修復與活化優先範圍」。不過十年後,重建方案與當初建議大不相同,該平台亦沒有再設立過。

考城學社創辦人 質疑重建發展與保育方向相違對於理想的重建模式,考城學社何尚衡說,沒人能預測重建的成果,認為即使要重建,也可試行細規模、分階段發展,建成後再作檢討、讓商舖慢慢過渡,而非一次過取九龍城中間「做一個咁大嘅發展」,改變整區的觀感,「而家一次過就咁起,如果真係失敗或者做得唔好,佢都冇得點改善。」

近年九龍城寨成熱話,教他納悶的,是發展與保育方向的相違:「將近似佢哋欣賞或者推廣嘅社區拆毀,然後起個度度都差唔多嘅新發展區,而家香港係咪需要咁大嘅地產發展呢?」,「近年啲人都成日講集體回憶、或者香港嘅形象或印象,咁樣發展係咪同呢啲係相違背呢?」

何尚衡明白,部分樓宇狀況未必很好,認同重建應要改善樓宇狀況,如加裝升降機,但比較理想的做法,是保留原有的城市氛圍、生活方式和社區活動。「其實四層樓的建築物,起了六層高,已經多了 50%」,但他也明白,香港人習慣賺到盡、用盡發展潛力,「如果可以起 20 層,但你只係起 8 層,應該冇人會咁做,呢件事都好難改變。」

對於九龍城重建,何尚衡嘆「香港冇咗一個咁特別嘅區域係好可惜」。雖然不同地區都有戰前唐樓,但九龍城是在「唔遠嘅範圍、walkable distance,去到十幾棟二戰前樓宇,店舖類型同活動又咁豐富」,走在九龍城一帶,附近都是相對完整的低矮建築、感覺與香港市區其他地方不同,很是難得,「如果成個香港都係一樣、或者同質化,反而冇咗香港嘅特色或者獨特嘅地方。」

盼檢視重建策略:九龍城下半場點行仲有好大空間陳劍青亦關注重建模式,認為應重新審視市區重建策略。項目有六成為公家地、私人地僅佔四成,陳劍青批評,市建局透過「食公園」再興建綜合大樓,將原有社區設施和街市「由中心搬到邊陲」,「然後攞咗一啲核心嘅市區用地去圖利」,並非優質的重建模式;而近年這種自創的「食公家地」重建策略,亦無根據《市區重建局條例》規定諮詢公眾。

見證市建局多年發展,陳劍青覺得,人的因素也很影響最後的發展結果,新任市建局行政總監蔡宏興今年六月上任,陳盼能一併檢討整個重建策略,亦盼盡量做到「redevelopment without displacement」,盡量不製造不必要遷移、令原有社群不致在重建過程消失。重建進入土收程序,陳劍青認為,現時只是走了上半場,但還有下半場,「九龍城嘅下半場要點行仲有好大空間」,「就算收完,其實仲有好多空間可以令到一啲社區資源可以保存落嚟。」

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐