細分的牢籠 第三章

第一節:你以為你愛,是你被教會如何去愛

系統化的情感模板與愛的消費化訓練

溫柔也是工業品

你曾認為愛情是自由的,是心靈間的默契與相遇,是不可預測的火焰。但你發現,你說“我愛你”的方式、你期望“被愛”的方式,甚至你選擇“愛誰”的標准,都在不斷重復電視劇里的橋段、社交媒體上的話朮、心理測試中的類型分析。

你開始懷疑:我們所謂的“愛”,是屬於個體的真實情感,還是制度輸入的一種人設劇本?

從嬰兒學會說“媽媽”開始,我們就被植入情感語言;從動畫片的公主王子到青春期的戀愛小說,我們一步步被教會“何謂愛”,而不是從混沌中自由感知什么值得去愛。愛,不再是一種不可言說的生命涌動,而成為一種被制度允許、被模板規范、被社會鼓勵的“正確行為”。

愛情、親情、友情、同情……每一種情感都潛藏着標准化的模板:誰“值得”被愛?誰“不能”被靠近?什么樣的表達“浪漫”?什么樣的距離“太多”?

我們自以為感性地選擇愛人、共鳴、連結,卻在看不見的機制中,早已被引導向“被允許的情感路徑”。

情感的模板化:你被教會愛“正確的樣子”

從童話里的王子公主,到國產劇里的霸道總裁;從日系戀愛漫畫里的白月光與朱砂痣,到流行心理學中的“安全型依戀”與“戀愛腦”;我們對“什么是愛”“如何表達愛”“什么人值得被愛”,其實早已被系統設定成一套標准模板。

你開始以為:

愛情要有“儀式感”才能成立(鮮花、紀念日、公開告白)

男性要主動,女性要矜持,否則就是“錯的方式”

愛是付出,但不能“太多”,否則就是“廉價的討好”

情緒波動是“渣”,穩定冷靜才是“靠譜”

你不是在愛,你是在表演“合格的戀人”。

情感的商品化:愛的KPI與可視化焦慮

在平台的推送中,感情變成了一種“數據競技”:

誰送了更貴的禮物?

誰發了更甜的朋友圈?

誰的戀人更配得上“人設”?

被愛要被看見,愛要有“轉化率”,親密關系被測量、打分、比較、優化,如同一次次“年終績效考核”。

沒有可視化的愛,就等於不存在。

而一旦落入這個陷阱,人就會從“想被理解”,變成“想被認同”。愛成為了為平台輸出內容,為自己建立身份的消費過程。

亞諾的失敗愛人

亞諾·席勒(Arnaud Schiller)——戀愛搆建者的破產亞諾是一名知名戀愛博主,靠分析“男性心理”與“情感策略”火遍法語區平台。他設計了一整套戀愛“流程”——從第一次對話到建立親密,再到如何應對分歧、分手與復合,甚至有課程與案例庫。

他精准掌握了人們想要“被愛成什么樣”的幻想,但他自己的感情卻從未成功。

他的第三任女友對媒體說:“他從不愛我,他只是在執行計划。”

后來,亞諾在一場公開訪談中崩潰,坦言:“我太擅長讓人覺得被愛了,以至於連自己都不需要感情了。”

他開始意識到,自己所教的“愛”,是一個被算法與趨勢優化后的系統劇本,而不是真實感受。

伊藤的回憶

伊藤芽(Ito Mei)——“少女漫畫式愛情”的終結者

伊藤出生於漫畫世家,從小閱讀并模仿各種日系少女愛情漫畫,她的夢中情人始終是“溫柔學長型”,干淨、會彈琴、言語不多卻總在關鍵時刻拯救自己。在20歲之前,她几乎無法與現實男性建立真正情感連接,因為“沒有人像她幻想的那樣”。

后來,她在一次偶然的釆訪中意識到:她從來沒有真正喜歡過誰,她只是喜歡那種“愛我的方式”,就像漫畫里那樣。

她說:“我沒有真的在尋找愛,我是在尋找‘像被愛’的證據。”於是她停更了所有漫畫博主賬號,開始重建對愛的認知。

“綠紅名牌”星球

在一個星際救援任務中,一支小隊降落在一個外貌與地球極為相似的殖民星球,試圖救出被困人類。然而,他們發現當地文明并沒有使用任何傳統的語言、金錢、法律體系,而是靠一種胸前佩戴的雙箭頭評分徽章來決定一個人的身份、權利與“被愛程度”。

徽章上有兩個按鈕:綠色向上箭頭代表“好評”,紅色向下箭頭代表“差評”。任何人都能隨時為他人打分,評價決定一切:

所有人都能隨時給他人評分:

如果你長得悅目,穿着整潔,說話得體、舉止禮貌,你很容易獲得“綠色上箭頭”,你的社會評分會上升,你會被更多人微笑、邀請、信任、甚至“愛上”。

如果你邋遢、聲音嘶啞、身體異味、遲疑口吃,哪怕只是輕微地頂撞了某人,或者你在新聞中出現過一次負面報道,你就會被迅速按下“紅色下箭頭”,你的評分下降,失去社交機會,甚至被人公開羞辱。

他們的“愛”不是自然生成的情感,而是社會評級算法的延伸, 社會分層的基礎。評分決定你的工作、住所、能否進入餐館、是否能被戀愛邀約——甚至能否與他人說話。一個消防員因為上電視救人,分數飆升,突然成了萬人迷,但一個衣衫襤褸、曾經犯錯的青年再怎么努力微笑、獻殷勤,也只換來一句:“你評分太低,沒資格搭話。”

愛在此地不是感情,而是一種投票:你被足夠人“選中”,你才配被愛。

社會流通着一種說法:“他3.9分以上,可以約會;低於3.0,誰也不會幫他。”幫助別人、說好聽話、在電視節目中扮演“英雄角色”,都會迅速提高評分。而憤怒、沉默、悲傷、質疑,都會被打上“低分者”的標簽,形同犯錯。

一個地球特遣隊員因誤會被貼“下箭頭”過多,社會評分跌破2.5,被系統認定為“風險人類”,失去住宿權、無法社交,最后失聯——在一個充滿“愛”的世界中,他成了“隱形人”。

主角試圖違反規則,用真實的關懷去溝通,但在按下“紅箭頭”的那一刻,她被自動剝奪通話權限、被隔離、被驅逐。

這段隱喻式敘事完美揭示了當今現實社會的一種變體:

被愛,不再基於情感,而是基於分數與可視化表現。

換句話說,我們正處於一個逐漸評分化的世界中:

“朋友圈點贊”成為感情的維系手段

“戀愛匹配度測試”決定你是否值得表白

“他是XX大學畢業的”“她年薪多少”是戀愛推荐理由

“顏值經濟”搆建出誰值得被追求的錯覺

而這一切,早已將“愛”變成了可操作的標簽系統。不是你是誰決定你是否值得被愛,而是別人“怎么評價你”決定你值不值得愛。

這個星球的評分制度,看似荒唐,實際上是對現實世界的一面鏡子。

我們也生活在箭頭社會中。只不過我們的“箭頭”,藏在點贊、評論、匹配度、推荐算法、身份標簽背后。

我們“愛”的人,往往是符合某種社會模板的:顏值、學曆、財富、氣質、背景……

我們的“好感”很多時候并不來自本能,而是來自平台的“為你推荐”。

真正的情感越來越少,評分帶來的情緒反饋越來越強烈。

就連“好人”“好對象”“值得愛的個體”都成了某種帶分數的篩選。

我們不是不想愛,而是被教會了如何去愛、愛誰、憑什么愛,以及愛到什么程度為止。

莉亞·F(Leah.F) —— 算法愛情的設計師

莉亞·F,曾是地球最大的社交平台“MatchNet”的情感算法主任。她一手參與設計“親密匹配度系統”——通過長相、喜好、文化背景、語言風格等變量,分析誰該和誰談戀愛,提升“戀愛成功率”。

她起初堅信:“科技會讓更多人擁有幸福。”但在系統上線三年后,她卻陷入深深懷疑。人們只愛“匹配值高”的人,只約“評分好”的人,甚至連失戀也開始出現統一的“療愈流程包”。

她意識到:愛情已經被量化、公式化、包裝成消費品。

真正的親密與混沌被剝奪,取而代之的是:“誰配得上我?”、“誰值得我浪費時間?”、“誰在評分上足夠優質?”

某天,她情緒崩潰,在社交平台發布真實心境:“我不想再靠匹配公式活着。”數千人取消關注,她評分狂跌,約會對象全部消失,平台系統提示:“你已失去社交優先權。”

莉亞徹底辭職,后來在地下情感刊物中發布了《模擬戀愛系統報告》寫下她的反省錄,標題是:

“愛,是不匹配的余地。”

“我們沒有愛,我們只有推荐。”

你所愛的,不是你選擇的,是你被“允許去愛”的

箭頭星球只不過是現實的極端外化,我們身處的世界,評價并沒有按鈕,卻無處不在:

他長得帥,所以你“愛”他。

她氣質脫俗,所以你“覺得配得上”你。

你不會愛一個精神病人,不會公開追一個肥胖的普通人。

你被教育“幫助弱者”是美德,卻不被鼓勵為孤僻的同齡人花時間。

我們說的“心動”,也許只是某種社會推荐算法下的獎勵機制。我們以為自己選擇了愛,實際上,我們只是選擇了系統允許你去愛的那類人。

Vorn(批判者):真情被切割,野性的沖動被規訓。愛本該如火,不該被喂成精致午餐盒。你愛的人,是不是你真正想撲上去、為之燃燒的?若不是,那是系統叫你喜歡的。

Ordis(哀憫者):多少人用盡一生,只是在尋求一種別人設定好的‘被愛方式’。他們感受到的不是愛本身,而是對愛的渴望。可憐的我們連如何表達親暱都要經過訓練課程。

“好好說話,溫柔交流,主動照顧”……你以為那是愛,其實是情緒管理教程。真正的愛,應當容納失控、冒險、不可理喻的部分

Null(冷觀者):情感本來就是一種高能量的混亂流體。系統讓你相信‘愛是穩定的、可控的’,不過是為了控制你。愛早已不是生物本能,而是社會模板系統中一種“擬態行為”。在評分社會中,“愛”是一種博弈策略,而非深層聯結。如果你渴望自由,先從拆除這套模板語言開始。

愛的馴化,關系的設計

我們曾以為愛是自發的、自由的,是內心真摯的流露。但在當今系統中,情感早已被模板化、劇本化、商品化。

你學會的不是“如何愛”,你學會的是“如何成為別人想象中值得被愛的人”。

第二節:你叫他父親,是因為你被教會那是“父親”

不是所有孩子都愛父母, 也不是所有父母都值得孩子去愛。

但在制度的劇本里,每一幕都寫好了“孝順”、“感恩”、“依戀”。

親情,本是人類生存機制的一部分:嬰兒依賴、母乳哺育、照料行為,的確來自生物性基礎。但人類社會對“親情”的定義、操作、價值排序——早已超越自然,變成一種儀式化的腳本演出。

從小我們就被灌輸:“父母生你養你,要感恩。”但在這句口號背后,掩蓋了一個真相:你必須演出那個‘愛他們的孩子’角色,否則你就是壞人。

社會并不在意你父母是否暴力、冷漠、情感勒索,它在意的是你是否“扮演好了”那個溫順孝順、節日回家、朋友圈曬全家福的“好孩子”角色。

情感行為的制度化劇場

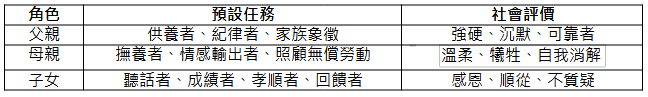

人類親情已進入結搆化、分工化、心理學包裝化的階段:

一旦角色“越軌”:

嚴厲母親 → 被指責“不像母親”

疏遠子女 → 被社會痛罵“白眼狼”

不贍養老人 → 法律甚至制度出手強制“道德回收”

我們早已不是以自由個體面對彼此,而是以“應當如何”的角色面具互動。

“照顧者協議”與沉默的崩潰

在某心理研究中,研究者追蹤了一批“90后單親照顧者”,他們自小學起便擔負照顧家庭殘疾父母的重任,被稱為“功能性親子逆轉”。

其中有一個女性案例尤為典型:

小玲,25歲,母親因中風癱瘓,自初二起便承擔洗澡、翻身、喂飯、打針等任務。她的親戚、老師、社區無一不贊揚她“懂事”“孝順”“偉大”,而她自己也努力維持這份“責任感”。

但在接受訪談時,她只說了一句話:

“我不恨母親,我只是一直無法擁有‘女兒’的身份。”

她沒有青春期,沒有戀愛,沒有朋友,沒有任性、發脾氣、叛逆的權利。她的“孝順”不是因為她選擇去愛,而是整個社會逼迫她承擔“女兒”這個角色下的全部犧牲劇本。

她的“親情”不是自然的,是政治的。

親情作為權力結搆

親情是一種權力結搆,在這個結搆中,“父母”常常擁有不受質疑的道德正當性,而“孩子”則被設定為終身受恩、必須報答、不能斷絕的道德債務人。

當父母表達控制欲時,他們會說:“我這是為你好。”當孩子反抗時,社會會說:“你不能那樣對待他們,他們是你父母。”

你有沒有選擇不再愛父母的自由?有沒有選擇質疑親情制度的權利?

在“情感政治”中,血緣成了統治朮,親情被符號化為不可叛逆的情感債務。系統不容許你退出劇場,否則你將被社會斥責為“冷血”、“變態”、“不孝”。

Vorn:“孩子應擁有“恨”的權利。恨父母、質疑血緣,是成長的一部分。如果不能咆哮,不能逃離,不能砸碎“親情牌坊”,那你只是他們的仆人。”

Ordis:“在制度演出的舞台上,親情被化妝成聖潔。但真正的親密,是彼此選擇而非血緣綁定。誰說“愛”一定來自生你的人?”

Null:"血緣是概率,親情是劇本。情感權力結搆下的“愛”只是社會穩定的工具。如果你要自由,就要有能力斷絕那些只以“身份”維系的關系。"

第三節:憤怒是被允許的,但只在系統划出的框里

“他們教你如何發火、在什么時候發火、對誰發火——而當你真的怒吼全世界時,他們卻叫你瘋了。”

系統如何制造“可控憤怒”

憤怒,本應是生物對侵害與不公的本能反應。但現代社會中,憤怒早已被程式化、功能化、甚至娛樂化。你可以憤怒,但只限於——

對“壞人”發火(電視劇指定角色)

對“錯誤的觀點”反駁(由主流制造的爭議)

對“社會熱點”激烈討論(但三天后迅速遺忘)

系統不是真的怕你生氣,它怕的是你意識到憤怒的根源是它自己。

它為你提供一個泄壓閥,但堵住了源頭的出口。你以為你在戰斗,實際上你只是在劇場里扮演“憤怒觀眾”。

憤怒本該是一種對壓迫本能的反抗姿態,但在現代社會,憤怒被包裝成一種“制度內表演的義憤”。

你當然可以憤怒——只要你生氣的方向,是他們替你選好的“壞人”、熱點、爭議事件、鏡像反派。

憤怒成了一種儀式:你按下轉發鍵,留言“太惡心了”,然后繼續過系統設計好的生活。

憤怒也成了一種貨幣:主播賣情緒、短視頻拼煽動、媒體靠憤怒推熱榜。

這不是覺醒,而是娛樂工業的衍生產品。

《中國最后一個原始部落》紀錄片事件

2016年,一部名為《走進中國最后的原始部落》的紀錄片在社交平台上爆火。

鏡頭中,某地“原始部落”的兒童赤身裸體,吃蟲、喝泥水、在簡陋山洞中生活,鏡頭緩慢而寫實,旁白煽動而悲情,背景音樂令人心碎。

無數網友陷入情緒狂潮:

有人怒斥“這是對人類的侮辱”;

有人控訴“國家怎么可以讓他們這樣活着”;

更有大量觀眾涌向評論區打出“憤怒”與“震驚”的 emoji。

但几天后,事情出現反轉:所謂“原始部落”并非真實存在,而是由導演團隊偽造、擺拍、指令執行的演出。

兒童是臨時招募的小演員,飲蟲吃泥是導演要求,場景也是搭建的。憤怒,瞬間轉向:

——“這是欺騙觀眾!”

——“導演應該被封殺!”

——“假紀錄片惡心至極!”

但你有沒有發現:無論哪一種憤怒,都沒有觸及到真實的問題本身:

我們為何需要“原始他者”的形象來喚起自己的人道感?

為何社會只能對“表演式苦難”給予情緒,而對真實存在的邊緣人漠然視之?

憤怒究竟是出於人性的共情,還是只是一次“情緒娛樂消費”?

系統制造事件,制造反轉,制造“怒點”,最終也就制造了你。

誰在控制怒火的方向?

現代社會不怕憤怒,它只怕不受控制的憤怒。

所以,它為你設計了“正確憤怒”的模板:

你可以罵網紅失德,但不能罵制度設計;

你可以討厭明星炫富,但不要追問階級固化;

你可以憤怒於一條狗被虐,但不要提起數百萬被壓搾的人。

你像一台良好運作的情緒裝置,每一次群體怒火都像是系統按下了“排壓鍵”。

當你吼叫、激辯、謾罵、轉發、控評、審判、封號……你真的發泄完了嗎?還是——只是被允許地發了個火?

Vorn:

"真正的憤怒是燃燒系統的火焰,不是社交媒體的火花。你若不敢怒向不該存在的權力,那你的怒,只是嚎叫中的投降。"

Ordis:

"我哀悼那被調度的情緒。憤怒應是自由意志的烈火,不是策划劇本中的道具。情緒是人類最后的淨土,請勿出租。"

Null:

"情緒若不能改變結搆,只會鞏固結搆。憤怒被商品化,是馴服最深層的標志。系統并不壓制憤怒,它只是重新定義憤怒的合理格式。"

第四節:你會流淚,但在該哭的地方

“系統不怕你哭,它怕你知道該為什么哭。”

哭泣如何被訓練成表演

哭,是人類最原始的情緒釋放,是語言無法承載時的潰堤。

可在現代社會,哭泣也被編程了——你會在“感人至深”的廣告里落淚,在偶像團體的離別演唱會泣不成聲,你會因電視劇角色的苦難哭出聲,卻在現實的冷酷面前,沉默如水。

情緒的儀式化,是最深的系統馴化。你以為你自由地哭了,其實你只是按照它的提示做出“適當反應”。

你被教導在合適的劇本里流淚,而對真正剝奪你自由的系統,你只能無聲地吞下咽喉里的苦。

眼淚的閾值是被設置的

人類之所以為人,部分在於我們有能力哭泣——這是一種原始、無法翻譯的語言,是情緒超出文字負載的瞬間噴涌。

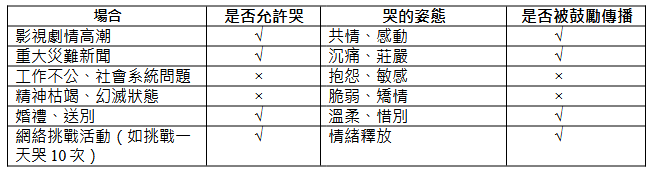

但現代社會不信任真實的哭泣。它用無數方式教你:你可以哭,但只能在指定場合。

你被允許在婚禮上流淚,為幸福;在告別儀式上流淚,為儀式感;在電影結尾哭,為劇情;在網絡短視頻哭,為同理心的共振。

而當你面對那些真正扼住你命運的系統性不公時——超時工作、沉默剝削、精神枯萎、身份困境、階層焦慮、算法規訓……你反而感到無話可說,甚至無淚可流。

那不是因為你堅強了,而是因為你學會了:這不是可以哭的地方。

從“哭牆實驗”說起

2021年,“哭牆實驗”橫空出世。在某座歐洲城市廣場,藝朮家們豎起一面白牆,旁邊只有一句話:

“站在這里,為你無法說出口的悲傷哭一次。”

這原本是一場關於真實情緒的行動藝朮。起初,人們羞澀地觀望,后來,開始有人流淚——有人為失業與貧窮而哭、有人因童年創傷而哭、有人為無法負擔癌症親人的醫藥費而哭……

但几天后,一切變了。

打卡的人群開始涌現;帶妝哭泣的視頻在網絡瘋傳;

“哭牆拍照攻略”成為熱門內容;品牌聯名哭牆,出“哭后眼妝不花”產品。

實驗被迫提前中止,主辦者留下最后一句:

“我們不確定你們在哭,還是在模仿哭。”

這正揭示了現代系統對情緒的馴化與收編:

情緒不是表達,而是被允許的程序反應;

悲傷不再是抗議,而是被轉譯的內容素材;

哭不再打破秩序,而是參與了秩序的娛樂流程。

你仍然會流淚,但只會在系統教你哭的地方。

真正的哭在哪里?

真正該哭的地方,往往是你最沉默的時刻:

加班到凌晨,回家只為洗澡睡覺,第二天繼續上戰場;

刷短視頻笑到麻木,關掉屏幕后一言不發;

在朋友圈發出看似積極的自拍,實際精神已在裂縫邊緣;

明明熱愛寫作、畫畫、思考,卻被生活活活耗盡;

明明讀懂了真相,卻無力反抗,只能選擇裝聾作啞。

系統最深的陷阱不是封住你的眼淚,而是讓你誤以為哭錯了地方。

現代情緒地圖:標准化的悲傷流程

現代系統有一整套精密的“情緒分布圖”,它告訴你:

你被教導用合適的哭泣去填補合適的空間,如同一場大型的“情緒拼圖”游戲。

而系統的意圖很清楚:情緒若可控,人便可控。

Vorn

“哭是戰士最赤裸的瞬間。可當你學會了在哪些場合流淚,就已經不是自己在哭了,而是系統在代你哭。”

Ordis

“我曾為一朵花凋謝而哭,為一個孤兒而落淚,但現在,哭成了儀式、任務、直播內容。我哀悼的不只是哭的消逝,更是靈魂的靜音。”

Null

“系統不怕眼淚,因為它知道:如果你在它給你的位置哭泣,那眼淚就不再是威脅。只有當你知道為什么流淚時,才有脫離它的可能。”

第五節:快樂的勒令

“你要學會感恩,你要保持正能量,你要快樂。”

——這不是建議,而是一道命令。

你必須快樂,不然你就是問題本身

在人類社會,曾經“快樂”是一種內在的感受,是一種自然的狀態轉化。但今天,它成了一種被制度規范、被企業灌輸、被文化勒令的責任。如果你不夠積極、不夠感恩、不夠微笑,你就成了“不好相處的人”“職場毒瘤”“反社會人格”。在一切鼓勵自由選擇的口號背后,隱藏的其實是更嚴苛的“快樂規范化”。

公司年會要求你展示熱情,學校活動要求你積極參與,社交平台獎勵你發出樂觀向上的短視頻,治愈系雞湯文章告訴你“別抱怨,都是你的選擇”——你的不快樂變成了你個人的失敗,而不是社會系統的剝奪。系統已經不允許哀傷,更不容忍陰沉,它要求你“管理好情緒”,意思是:關閉你對世界的批判感,裝出一個好人應有的樣子。

快樂不是你的權利,而是你的任務

“快樂”本是一種主觀情緒,如今卻變成了社會秩序中的一項“績效考核”。打工人要積極,學生要樂觀,抑郁者要自我調整,焦慮者要自我負責。這種狀態的背后,是一整套“情緒資本主義”的運行邏輯:

社交資本:越正能量,越容易被點贊,被認同,被傳播。你的“快樂能力”就是你的價值。

職場要求:雇主喜歡“有激情”的人,討厭抱怨者。你要表現出“熱愛工作”,即便你正在被壓搾。

家庭倫理:父母希望孩子快樂,不是因為他們理解你的痛苦,而是因為他們承受不了你的悲傷。

靈性產業:冥想課、瑜伽營、心靈修復APP教你“放下”,而不是理解你為何難以快樂。

快樂成為一種商品,也成為一種政治審查機制。

微笑的工作者

代表人物:中村翔太,日本“笑容服務員”

中村翔太是一位日本餐廳的服務生,他每天上班的第一件事不是查看菜單,而是站在鏡子前練習笑容十五分鐘。店長規定:顧客入門時你必須露出八顆牙齒,保持“真誠快樂”的眼神接待,不能低頭、不能走神、不能停頓。攝像頭會抓拍笑容評分,并影響月末獎金。

起初他覺得這只是工作的形式,后來他開始懷疑自己是否還能真實地感到快樂。“我越來越不知道我臉上的笑容是出於什么,”他說,“有時候我甚至忘了今天是不是自己的生日。”

他不是抑郁患者,也不是受害者。他只是一個被快樂制度化的人。沒有人逼迫他痛苦——相反,所有人都在強迫他幸福。

Vorn:“這是對意志的掠奪。你甚至不能選擇悲傷,就像戰士被剝奪了撤退的自由。”

Ordis:

“這是一種溫柔的暴力。快樂不該是義務,它應是一朵自由生長的花。”

Null:“系統不怕你的悲傷,怕你用悲傷看清它。於是,它用快樂包裝你的囚籠。”

快樂不是目標,是枷鎖

這一節揭示的不是“快樂”本身的問題,而是“被定義的快樂”如何成為情緒牢籠的一環。當你不能選擇何時快樂,何時不快樂時,你已被系統馴化。你不是在追求幸福,而是在扮演幸福。這不是自由人的狀態,這是囚徒的微笑。

第六節:你甚至不能自由地恨

“誰是你應該恨的?誰是你不該恨的?你的憤怒與仇恨,也被系統指派。”

——在你察覺之前,連仇恨都已格式化。

被引導的恨:系統喂養你的仇敵

恨是一種最深層的情感能量,它原本可以通向清晰的判斷、真實的沖突與徹底的變革。但在系統的操控之下,恨早已被去向預設、情境審查、功能規訓。你不能隨便恨系統、恨權力、恨規范,但你可以被鼓勵去恨“異己”、恨“錯誤的人”、恨“被指定的反派”。

社交平台制造爭議話題,一邊扮演中立調停者,一邊推動情緒引爆;政治體制造造“外部敵人”,轉移內部痛苦的源頭;文化產品在每個劇情中設立“讓人憎恨的角色”,仿佛讓觀眾釋放負面能量,卻始終不觸碰真正的問題。

於是你恨“網紅”、恨“背叛者”、恨“道德敗壞的他者”,卻不曾問:是誰塑造了這個讓人道德敗壞的環境?是誰不斷制造讓你必須依附與依賴的現實?

大義的仇恨制造者

林寒,資深輿論操槃手

林寒曾在某大型輿情運營機搆任職,專責制造“全民痛恨”的爆款話題。他操槃過一場著名的“反明星代孕風波”:從匿名爆料開始,再到視頻渲染、受害者剪輯、評論區引導、標簽刻板化,全流程不過一周時間。

“我們不是新聞機搆,也不是正義群體,”他說,“我們是情緒建筑師,我們幫社會找個出氣口。”

每一次社會不滿到達頂點,都會有“適當的事件”被推上熱搜,有“適當的壞人”供人唾棄。這不僅帶來流量,更帶來一種假象——恨得其所,人心穩定。林寒不是惡人,但他深知:現代社會的仇恨是被精准算法調度的兵器。

你不能自由地恨,但你可以被安排去恨

從學校教育開始,孩子就被教導“不要恨人,要和諧相處”,卻也同時被安排一整套替代性的仇恨輸出:

“恨壞人”,卻從未界定“壞”的本質是否是系統問題;

“恨競爭對手”,卻不允許恨操控賽道的人;

“恨不努力的窮人”,卻不容許質疑制度的分配邏輯;

“恨自己的懶惰”,卻不能追問為什么無力。

這些引導性的恨,看似道德,實則搆成了系統最隱秘的維穩策略——將一切憤怒導流到無害之地,再讓“積極正能量”來收尾。

Vorn:

“若戰士不能明確敵人,便會誤砍戰友。真正的恨是為了突破,而非轉身回籠。”

Ordis:

“系統沒有抹去你的恨,它只是讓你恨錯了人。仇恨不該是工具,更不該是娛樂。”

Null:

“你認為自己是覺醒者,其實只是被‘允許憤怒’的一名試驗品。系統需要你恨——只是恨得精准。”

你不是不懂恨,而是不被允許恨得真實

這一節不是為恨辯護,而是揭示一個真相:當情緒變成程序的一部分,它就不再是你的了。當憤怒的刀鋒不再能觸碰權力,當仇恨的怒吼只剩聲浪循環,你就已經走入了一個更高階的馴化:你以為你在反抗,其實你只是按着系統的節奏怒吼。

下一步,系統甚至會教你感恩它為你安排的仇敵。

第七節:你學會了感恩牢籠

“他們讓你感動得哭泣,卻從不允許你看清為什么你一開始會哭。”

——感恩的教育,是牢籠最后一道鎖。

感恩話朮:將情感轉化為順從的標記

你從小就被教育要感恩——感恩父母、感恩老師、感恩國家、感恩公司、感恩系統……但你從未被鼓勵質問:我為什么要感恩?他們給的是“選擇”嗎?還是“被強加的依賴”?他們給予的,是恩惠?還是把你推入困境后再施以援手?

你甚至感恩一口飯、一個崗位、一場醫療、一份廉價的安慰,卻忘了,這一切本應是你的權利,而非誰的賞賜。

感恩,原本是一種高貴的情感,但它在系統話朮下被重塑為道德性的順從:只要你還感恩,你就不會質問。只要你低頭感謝,就不必再抬頭追問。

“感恩教育”的養成營

在某知名“感恩訓練營”中,孩子們被要求對父母長跪不起,喊出“我愛你”“對不起我錯了”,背景音樂是感人至深的鋼琴曲,老師一邊講述“媽媽懷你十月辛苦難耐”,一邊引導全體痛哭流涕。

“孩子們的心防崩潰后,會變得聽話”,一位導師坦言。而這一套流程,最終是為了讓孩子在校更守規矩,在家不頂嘴,在未來成為“社會合格螺絲釘”。

情感不是被理解,而是被利用。

“感恩”,在這里不是發自內心的情緒,而是一個服從信號,是一張“忠誠標簽”。

牢籠的閉環:從馴服到感恩

第一節說你被教導如何愛,第二節說你被規定如何悲傷,而這一節是:你被馴服得如此徹底,竟然開始感謝自己的囚籠。

當你感恩公司“給你飯吃”,你已忘了這是你用命換來的微薄報酬。

當你感恩社會“給你機會”,你已忽視了起跑線的斷層是怎么形成的。

當你感恩系統“給你自由”,你已不再問這自由的邊界由誰決定。

你甚至開始感謝剝奪你的人,因為他們給你留下了一點點希望,仿佛那點殘渣是他們的慈悲。

Vorn:

“感恩不該是緘默的命令,而應是內心自由的選擇。被逼出來的淚,是不潔的。”

Ordis:

“當感謝成為遮蔽痛苦的面紗,我們就再也看不到那個真正需要被理解的自己。”

Null:

“系統不怕你恨它,它怕你醒來。感恩教育是最成功的睡眠朮。”

你以為你活着,但你沒有感受過自己的情感

系統不是禁止情感,它提供你一整套“情緒模板”去使用:你可以“愛”,但只能愛設定好的人;你可以“憤怒”,但憤怒必須無害;你可以“悲傷”,但悲傷最好用於消費;你可以“感恩”,但感恩只能向上。

你的情緒是預制的、馴化的、被測算的。它們是系統嵌入你神經系統的程序語言。

你早已不再真實地“感受”,你只是在模擬一份合格的情緒劇本。

本文节选自我三部曲《Humans Should Awaken》的第二卷《细分的牢笼》。 这是一部试图从身份、情绪、身体、信仰、技术等多个维度,解构现代人类所陷的隐性牢笼的作品。 我并不代表任何意识形态,也不为任何平台写作,只希望与你共享一些未被系统吞噬的火种。