2025年社会学新生指南

编选这个小册子的理由,在于这样一个简单的事实:二十年前,我在刚进大学的时候,也同样感受到了今天大家可能也会感受到的那种茫然。所幸在一所综合性大学里,我有更多的机会比大家更快地消除这种茫然。当时元培学院开设的学术规范与论文写作课程,以及当时元培学院作为新设教学机构的混乱状况(以及伴随这种混乱而来的,学生和青年教师们通过“下克上”表现出来的那种教与学的主动性),使我找到了自己的兴趣,也看到了学术的光。若无那束光的引导,我在各个学院选修、旁听的课,在课上学到的、在课后读到的、通过与同学师长交流得来的一切知识,可能会一直以碎片状态留在记忆的角落。(当然,假如我所在的教学机构所采用的培养安排不打折扣地得到落实,并得到相应的配合,它也能循序渐进地带来某种总体的启发。但显然,我不是那种很乖的学生,并且事后来看,它除了灌输显性的知识外,似乎并无传递默会知识,更不用说传承什么精神的兴趣。对外门弟子来说如此,对内门弟子来说也如此,哪怕师傅们在口头上总是如此声张。)

之所以说今天大家只是“可能也会”感受到那种茫然,是因为在当前的时代背景下,你们的学习环境已经发生了巨大的变化。社会的巨大压力迫使你们更加“自觉”地规划自己的未来,而与这个规划的需求相匹配的,是巨大市场催生的各种培训服务。稍微关注一下以社会学为标签的各种推送,你们会发现,如今,多的是人想给你分享怎样成为(或表现得像)一个“好学生”的小窍门并向你提供各种各样付费知识。他们有的是不进入学界但以教你怎样混好学界为生的学生头子,有的是正在以过来人身份有偿分享自己“成功”经历的青年教师,有的是真正功成名就,跨时代向你传授人生智慧的老教授。

自然,作为一个机构,大学有自己的规则,并需要学生习得与这些规则相应的技能。对于拿高分、获得漂亮的履历来说,掌握这些规则和技能,与你的天赋才能和努力同等地重要。可问题在于,这些规则和技能只是大学的一部分。从商品生产、绩效审核的角度,它们可能是大学最显著的部分。但从大学、高等教育乃至教育的真正目的来看,它们只是副产品。退一步讲,即便是那些能贡献显著成果的技能,也不是可以通过直接教授来传达的。在理想的情况下,你应当以间接的方式,通过与师长的互动,在这个环境中自然地习得这些技能。而这些技能一旦被总结为教条,一旦副产品本身成为目的,那它们也就失去了自己原本的意义。

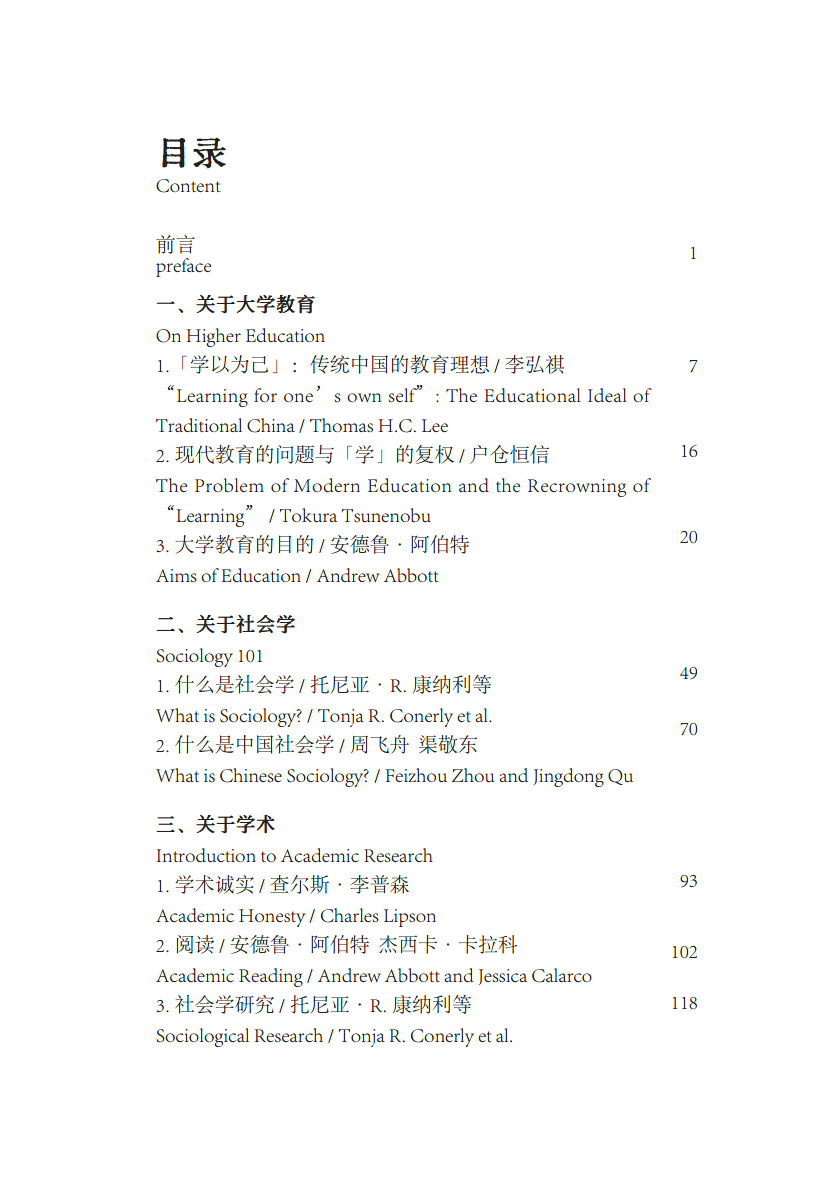

所以,今天的你们可能不会感受到那种茫然,却又可能陷入这种有知识的无知,这种“超明亮的黑暗”。这个小册子想要应对的,就是那种茫然和这种黑暗。出于篇幅上的、和不过度把应当在真正的学习过程中自然发展出来的东西强行提取成“知识点”的考虑,这个小册子只是简单地节选了一些可能对大家有用的基本阅读材料。这些材料主要分三组,分别是关于大学、关于社会学和关于学术研究的一些基础知识。

在关于大学的部分,首先你们会读到一篇关于传统中国教育的文章。作者李弘祺提醒我们注意,中国传统教育的理想是学以为己。也就是说,教育的意义来自于个人自身的进取,主要关注的是个人的充实,而非别人(无论是来自教师、学校还是社会)的肯定或自身的利益。与之相对的,作为现代制度的学校教育,在某种程度上因为制度化而漠视、贬低了这个重要维度,并进一步压抑古人会重视的“学”的主动性。这一部分节录的户仓恒信的文字对此做了深入的分析。该文原本是一篇书评,作者从日本思想史研究者、大阪大学名誉教授子安宣邦的《思想史家重读的论语:“学”的复权》(中译本书名为《孔子的学问:日本人如何读<论语>》)一书出发,深入反思了当今教育制度的问题。顺便提一句,子安宣邦虽然不是社会学家,但他面对公众的教学行动,以及在过程中对于现代教育制度的自觉思考,实际上与麦克·布洛维所倡导的公共社会学相近,并具有重要的社会学意义。这部分选录的第三篇文章较长,是著名社会学家,芝加哥大学社会学系的安德鲁·阿伯特教授给芝加哥大学新生做的一次讲座。有意思的是,他在一篇以《教育的目的》的文章中细致地驳斥了教育可能具有的一切目的,并提出教育的目的就是教育本身。这也是在提醒我们——就像我在前面说到的那样——不要过度关注教育的副产品而忽视了它原本的目的也就是它本身。

关于社会学的部分选录了两篇文章。第一篇文章选自一部较新的英文社会学教材,简要地介绍了什么是社会学、社会学的历史、社会学学科的诞生与历史上的重要人物以及社会学的理论正典。这个介绍当然是非常简要的,并没有穷尽社会学这门学科的方方面面。当然作为一个帮助大家对社会学形成初步印象的文本,它也没有必要成为考试要点般的存在。也没有必要记住里面的所有人名和专业术语。在未来的学习过程中,你们还会多次遇到这些名字和术语,目前只要对它们有个大概的印象就足够了。这部分选的第二篇文章更加聚焦于中国社会学,但里面也对社会学的由来与发展有所提及。大家可以对照阅读两篇文章,形成自己关于社会学的问题,再通过未来的学习弄清楚这些问题。

这个小册子的第三部分与一些学术常识相关。首先是最重要的学术诚信问题。这个问题既简单又不简单。简单之处在于它统共也不过是几句话就能说清的问题。不简单的地方在于,要真正做到,你需要时刻的谨慎和注意。在学术上也的确需要这样的谨慎和注意,疏忽永远不是借口。第二篇文章由两部分组成,一是阿伯特关于在学术研究中需要了解和掌握的几种阅读模式的介绍,二是另一位学者,威斯康辛大学麦迪逊分校社会学教授杰西卡·卡拉科关于阅读学术文献的一些建议。阿伯特的文字原本是为学习社会学理论的学生写的(原题为《为学习社会学理论的学生而准备的关于阅读和思考的笔记》,这里只选择了关于阅读的部分,原文全文后收录于阿伯特的《数字论文》一书),但大体上也适用于社会学所有分支(实际上,对社会学研究做经验和理论之分并不恰当,哪怕是纯经验研究,也需要读理论)乃至所有社会科学的学生。需要注意的是,阿伯特的论述主要与研究相关。我们在课堂上需要做的大部分阅读都和教科书相关,因此在和这些阅读材料打交道的时候,我们可能更需要叙事型阅读。事实上这也与阿伯特的建议一致。因为在上课的时候,我们实际上是试图了解和进入社会学(以及社会学的不同分支),相应地,我们更需要背景阅读,以及与这种阅读目的相匹配的叙事型阅读。卡拉科的建议在某种程度上呼应了阿伯特,大家不妨把她的几点建议当作一个检查清单,在每次阅读学术文献时对照检查自己的阅读是否有效。这部分的最后一篇文章依然出自前面选用过的教材,大概介绍了社会学家是怎样做研究的。文章用极其简单的语言介绍了大家在未来的学习和研究中可能接触到的各种研究类型和方法。同样,大家无需执着于对里面涉及的术语进行“名词解释”,而只需要把它们作为吸引你注意的词放进脑中,在未来的阅读中自然地掌握它们的含义就够了。

总的来说,这个小册子想做的是给大家一个关于什么是大学、什么是社会学、什么是学术的总体感觉。通过编选这个小册子,我的目标只是向对社会学感兴趣的同学提供一些社会学专业的学生“有最好,没有也不是不行”的先备知识。希望大家能在这个知识的基础上形成自己的问题和兴趣,瞥见召唤和指引自己的光,并更好地度过——最好是享受——未来的时光。

王立秋

2025年8月14日

可通过图片二维码或链接archive.org/details/...获取全书。再次提醒所有材料仅供学术交流和教学使用,请勿作其它用途。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐