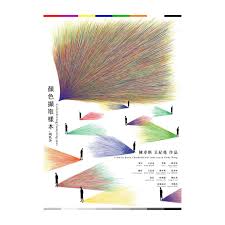

革命之後的一種生存創作策略──顏色擷取樣本

其實是一個不完全的色彩取樣

若是想要看一個全色系的透析肯定是會失望的

剛看完是疑惑的

難道那溫議員和阿潤是香港樣本?這跟我從反送中理大圍城的看到的香港大不同

為什麼選了貼身近訪這兩香港國民黨人,剛開始看的確心想這不會變成政治宣傳嗎?

還好拍片期拖得夠長,兩位導演從中找到了映照人物矛盾的地方。

矛盾不在於一對一直拌嘴意見分歧的 「黃」絲。卻在台灣大選期間跨海 「回歸」國民黨部時,跟一位同是香港來的阿姨講著講著突然對立起來,對方倚老賣老站到為香港藍(警方)講話指控反送中的都是暴民都走偏了,本來一直維持穩重拉住阿潤別與之衝突的溫,聞言義憤填膺的舉著黨証問我祖父打仗的時候你在哪裡。於是在這個立場特殊的角色身上卻抓住了台灣某一撮顏色的來由。

不完美的還在於影片中藏著許多未解的謎,對台灣、或為香港觀眾

你得在映後交流中得知那些符號的實際在地意義,比方疫期間港府推的安全app,反被視為政府監視大數據來源。以及那個香港紫──港府「溫和警告」抗議人士的的紫色旗。以及林鄭對施政報告封面 「雨過天青色」的定義。這些影片中未解釋的,對台人來說隱而未顯的,得在映後得解

國安法施行之後的香港,顯然進入一個全然不同的政治氣氛,而這氣氛下拍片創作者。顯然得對 「紅線」在哪得更為敏感。以致於,在《顏色》創作時就已經知道不可能在香港電影檢查不可能過,也因為得拍片所涉及的相關人士包括創作者的安全設想,反復的確認以及更謹慎的防護不得不然。

顏色的取樣的設定。創作者所做部分省略,實在有進步的空間,然而,放映策略的提早確認,在台灣各地做藝文空間做小眾的放映。記錄作為一種不同於 《理大圍城》《佔領立法會》《時代革命》那樣的激昂熱血的行動,卻在革命熱潮過後,誕生了的一種溫和的關於命運探索的路線。這探索最重要的背景台灣大選,卻在中港當局形成無法視而不見的紅線禁忌。

說實在《顏色》走得有點曖昧。部分是源於政局遽變之後的不得已,拍片期間那四五年得因應顏色光譜不斷地變動調整。然而,這曖昧是真誠的生存狀態,一種創作策略。不管就片中相關人或者創作者來而言。而這小眾的巡台放映,對台灣而言撲朔的螢光該能重新喚醒許多色相,重新淘洗一番。翻新彼此的直觀色感。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!