一切话语皆“性”语,如果精神分析已经发现了话语的本质,那分析家到底在对话语做什么?关于研讨班21《糊涂人不犯错》(标题本人自译)

在这个研讨班讲解分析家辞说时候,拉康用了一个词“decantación”,这个词的字面是“分离”,分析家的工作类似于把水和油分离开来,从而提炼出分析者话语中的意指,那么什么是意指呢?意指是总会不停描述自己的一种装置,拉康如何定义这个装置?

性交。

一切话语皆性语(欲)

这不是什么俏皮话。我试着为你们勾勒出2条解释路径。

解释1:分析家辞说生产主人能指S1,而S1出生的那个地方就是大名鼎鼎的Lalangue,Lalangue指向了前-符号的身体,是大他者对主体享乐的残余,所以S1就可以理解成是类似母亲赋予主体的昵称,小名,甚至是从母亲那里发出的一些还不能称为“话”的声音,这道声音的所指很明确,就是小孩,所以它不是什么无关紧要的声响,但是意指很模糊,所以要看分析家能不能做好“decantación”的工作。当然啦,人最早丧失之物就是声音,母亲心跳的声音,这个丧失标记了出生的创伤性,也赋予了出生后大他者(暨母亲对小孩)的享乐强烈的对于“L’Un”的怀旧色彩,而“L‘Un”则是一个关于“不可能”的超级能指,通过它标记了“不可能”,把“实在”引入话语,指示讲话的主体,话语的彼域在哪里——“母子”再度融合的不可能,男女合二为“一”的不可能。既然不可能真地融合,所以主体只能以“父-母”的关系作为模板,去幻想L'Un的海市蜃楼。性关系不存在,但是性幻想存在。S1就这样被赋予了性意指。

解释2:因为性关系不存在,所以所有能指都指向了一个“错误的”意指,话语永远有个填不满的“缺失”,话就可以继续讲下去了。“石祖,总是不在正确的位置”,这是拉康的原话。原初压抑之后,性随着无意识渗透到了人类生命的角角落落,而无意识就是话语。那个设计成为所有能指的denominador(中文什么意思?分母?)的能指也就带头被“性化”了,这就意味着,能指作为性冲动的表征,也顺路“遮蔽”了我们这些说话的主体的性冲动,而所有能指,乃至被能指挂钩的所指,都可能被性“传染”。所以,性到最后只能被当作逻辑,话语真正的结构就是性。奥克塔维奥.帕斯在他的名著《孤独迷宫》里面分析墨西哥人签名式的那个口头禅“chingar”(翻译成中文,就是本人姓氏的那个谐音)的时候,指出脏话是一门语言最重要的那个词,因为所有意指都可以归纳到这个词的主动态和被动态。

“墨西哥人要么chingar要么chingado”

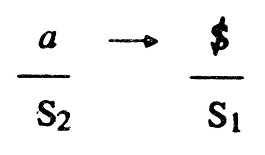

言归正传,分析家辞说不生产S1,暨性意指之外的任何东西,分析家辞说不具备建立性关系的义务和能力,但是分析家辞说可以做一件事情:amur. 拉康参考法语中的“爱”和“墙”捏出来了这个新词:amur。“a”这个前缀,众所周知很暧昧,既可以表示“否定”,也暗示“趋向”,而“mur”的意思是“墙”。所以,精神分析谈论的“爱”既引向“相遇”,也尊重“限制”。"Amur" 重新赋予了实在一个价值,这个价值就是L'Un标出的那个令人生畏的三个字:“不可能”。

看来这就是分析家的工作:帮助分析者,去接受,敬畏一些“不可能”: 欲望不可能实现(“实现”是个中动语态),爱情不可能完美,不要羞于承认,我们每个人都多多少少有点性无能,当然萨德会说,你可以通过致享乐变废为宝自己的性无能,比如《儒斯丁那》中的Gernande伯爵,他的阳具只有三岁小孩那么大,所以他通过定期放他老婆的血来高潮。总而言之,性无能是需要被换喻到具体个人历史中的点点滴滴。

“在男人和女人之间是爱,

在男人和爱之间是世界,

在男人和世界之间是墙”

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!