📝📝:物件筆記|滑鼠與鍵盤|數位世界的兩種腳本:自由與規範

鍵盤是機械式、規格化、低容錯的語言入口,而滑鼠是高度自由、視覺導向、容許即時調整的動作延伸。

📝📝:物件筆記|洗衣機|被藏起來的機器,與那些一起被沖走的記憶

洗衣機的隱形,不只是因為管線與空間設計,更是一種象徵性的文化語法:洗衣這件事不該被看見,本質上是低階的、日常的、可以忽視的。

📝📝:遲早會崩潰的資訊體系|數位科技提升工作效率的背後,隱藏著能源的大量消耗

人們之所以甚少思考數位行為對環境的影響,是因為支撐這些行為的基礎設施大多隱身於我們的視野之外。

📝📝:數位文化的便利是奠基於自然資源的開採|土地到大氣層,從人文研究走向行星尺度的媒介政治

看似無形的數位生活,其實依賴著極為具體的物質基礎設施:資料中心、光纖電纜、再生能源農場、衛星系統,以及支撐這一切的行星尺度自然資源與政治經濟。

尼尔·波兹曼的《自娱至死》(1985)

当严肃的公共会话变成一种幼态的萌言萌语(baby-talk),简言之,当一群人变成观众,当他们的公共事务变成杂耍活动,那么,这个民族就危险了。

📝📝:物件筆記|手錶|脫下手錶後去野外待一周,時間的「流逝感」消失了

人類並非為抽象時間而生。雖然低頭看看手錶,我們就能獲得確切的時間;我們需要節奏、需要日夜、需要變化來定位自我。

📝📝:物件筆記|Somebody That I Used To Know

Gotye 的 “Somebody That I Used To Know” 是一首在 2011 年釋出的分手情歌,在全球拿下 20 億的點閱率。不過,這都是我之後才知道的事了。

📝📝:思考的最大靜摩擦力

人的思考活動需要時間的投入,在投入的其間就是在攀爬靜摩擦力的山坡,到了越過思考的最大靜摩擦力後,我們的思考活動才開始有產出(移動)。

📝📝:物件筆記|耳機

耳機的個人導向特質太強,在日常生活中有著拒絕社交、拒絕對談、拒絕溝通的隱藏宣言。

📝📝:物件筆記|電子菸

在我抽電子菸的兩個月裡,我發現了電子菸的物件設計其實大幅簡化了抽菸的腳本。

📝📝:社群媒體演算法的推薦圈套

2022 年 9 月 30 日,BBC 報導了:英國倫敦法院宣判演算法的推薦內容導致 14 歲少女 Molly Russel 最終自殺身亡,是目前為止第一個遭到法院判決認定因為演算法而死的使用者

📝📝:音樂哪裡是用聽的?

從音樂廳過渡到網路,音樂的內容從聽覺主導走向視覺主導。這樣的差異又是如何可能的?導演吳念真給出了精湛的回答:眼睛沒有特寫,鏡頭才有特寫。

📝📝:物件筆記|監視器

全世界的監視器安裝的位置出奇的一致,皆是裝在電線杆上或是大樓建築物的外牆上,而監視器安裝的位置也是常人的視線難以觸擊的高度。

📝📝:LaMDA| 兩種渴望的羈絆

從草創的對話程式 Eliza 到首位機器人公民索菲亞,可以看出在科技發展的脈絡下,我們得以窺見人類的兩種渴望:對於高階技術的渴望、對於人性投射的渴望

📝📝:物件筆記|鏡子

鏡子轉換了人類觀看的視角,從一個第三人稱的角度看見從未見過的自己。

📝📝:物件筆記|地圖

地圖是一個本位主義濃厚的物件,地圖的功用很大一部分是為了讓使用者能夠在陌生的地域上找到自己的定位。

📝📝:物件筆記|眼鏡

光的折射現象導致了筷子「看起來」像是斷掉的;那麼,戴著眼鏡的人是否也能說:戴上眼鏡之後的世界只不過「看起來」是清楚的。

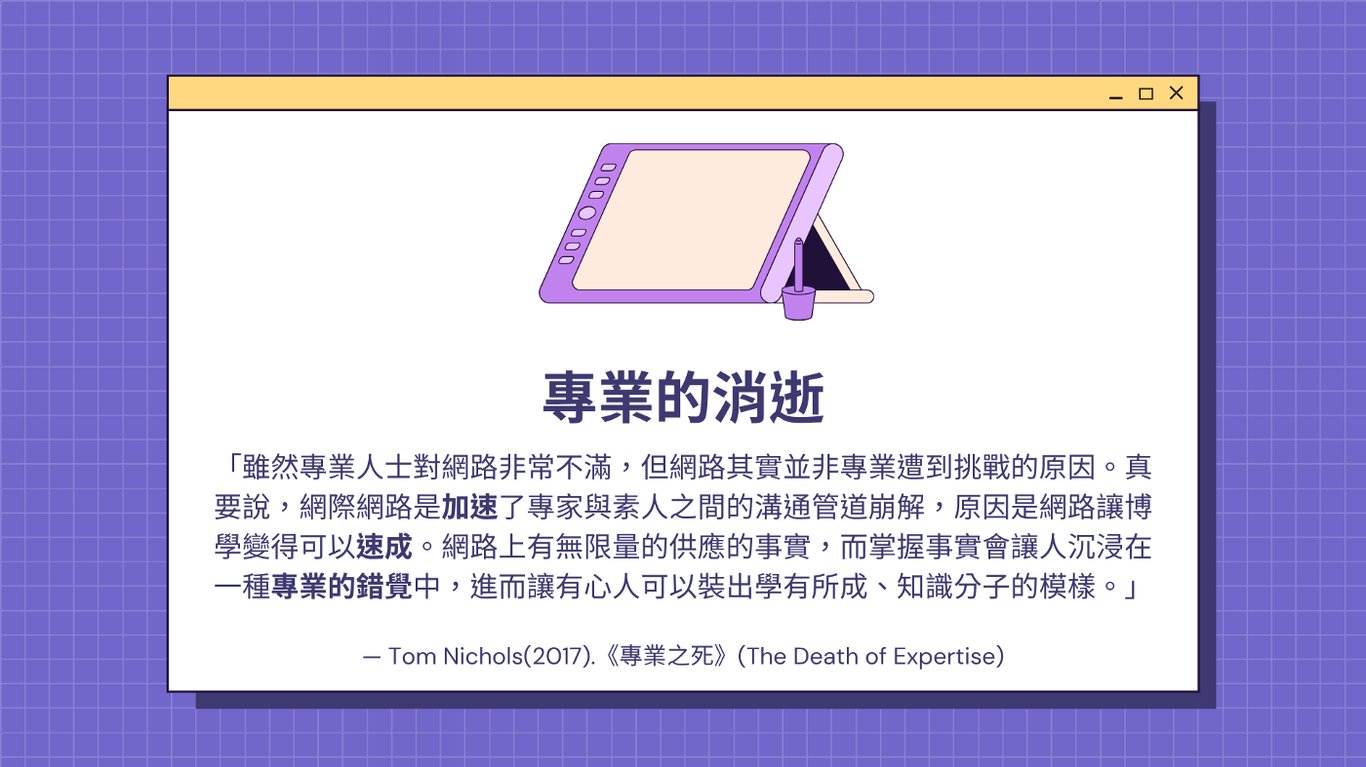

📝📝:資訊網路專題 Ep. 3|專業之死

網路無疑地帶來了知識的解放以及高度的便利性,然而,卻也不可避免地導致了知識權威形象的瓦解。Tom Nichols 稱該現象為「專業之死」(The death of expertise)

📝📝:資訊網路專題 Ep. 2|網際網路的知識論

網路對於知識帶來的兩個最大的影響分別為「知識扁平化」、「知識去中心化」,數位化之後的資訊放在網路空間之剩下表象,知識原有的固著點以及脈絡消失了。

📝📝:資訊網路專題 Ep. 1|紙張與網路的媒介特性

十五世紀,古騰堡(Gutenberg)發明的活字版印刷術掀起了一波知識論的革新,人民獲得了傳播知識的技術,甚至獲得了知識再造的能力。