📝📝:遲早會崩潰的資訊體系|數位科技提升工作效率的背後,隱藏著能源的大量消耗

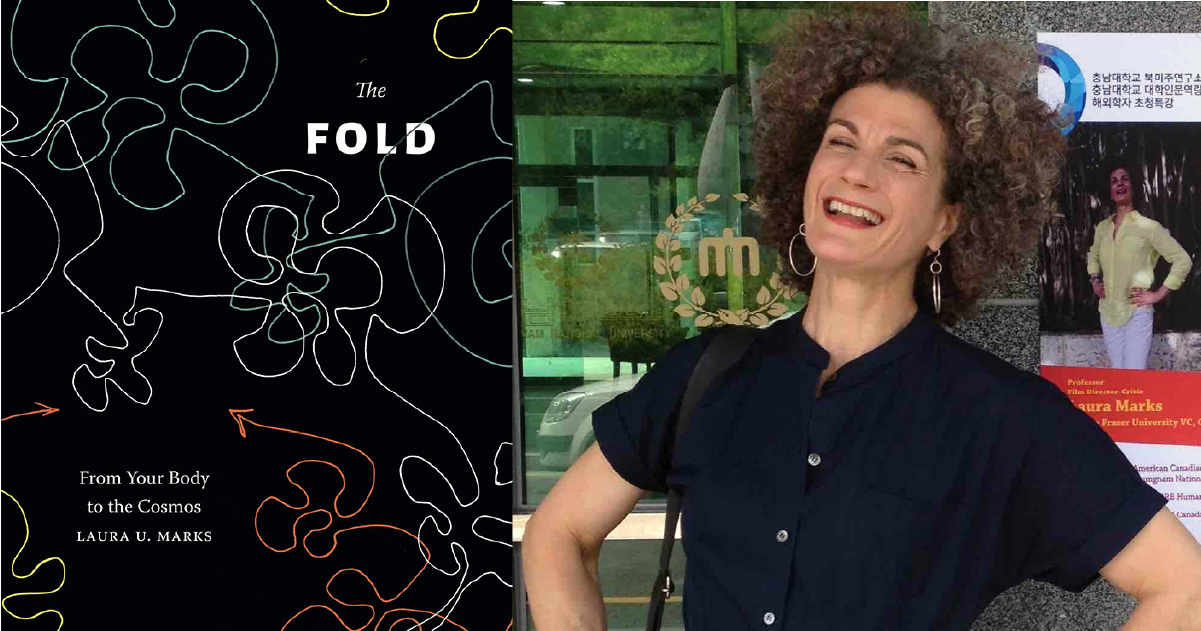

本文參考自加拿大新媒體和電影哲學家 Laura U. Marks 的著作《COLLAPSE INFORMATICS AND THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES》(崩潰資訊學以及資通訊科技對環境的影響)

Laura Marks 指出,在這個高度連結的世界裡,我們已習慣於獲取即時資訊、無縫接軌串流高畫質內容,以及雲端服務所帶來的便利。

然而,大多數人並未意識到,我們的數位(消費)習慣正悄悄地助長當代的環境挑戰。在每一次點擊、串流與下載的背後,都有一套龐大的基礎設施在運作,消耗著驚人的能源與資源,其碳足跡可與整個產業相提並論。

目前,資訊與通信科技(ICT)約占全球電力消耗的 7%,並產生近 4% 的全球溫室氣體排放。更令人擔憂的是,隨著我們的數位消費呈指數成長,這些數字仍在迅速上升。

數位生活背後的隱形基礎設施

人們之所以甚少思考數位行為對環境的影響,是因為支撐這些行為的基礎設施大多隱身於我們的視野之外。

當你在 Netflix 上串流影片、透過 WhatsApp 傳訊、或將照片儲存在雲端時,實際上是在連接一套龐大的全球網絡系統:涵蓋資料中心、海底電纜、基地台與全天候運作的伺服器。

資料中心(常被稱為「網際網路工廠」)多設於偏遠地區,為了維持運算與冷卻所需,消耗著大量電力。連接這些中心的網路架構、海底電纜埋藏於地底與海床之下,需要持續維護並耗費大量能源。

而我們日常使用的裝置:手機、筆電、平板電腦……大多在中國的工廠製造,這些工廠使用的稀土金屬主要來自智利、秘魯、剛果民主共和國等地的礦場。

這場環境代價延伸至整個數位生態系統的生命週期:從提煉製造電路板所需的銅與稀有金屬、到生產裝置的工業程序、再到最終的報廢與有限的回收(多發生於發展中國家) 每一個階段都伴隨著重大的環境衝擊。

數位科技去物質化的迷思

數位科技最常被提及的一個神話,是促進「去物質化」(dematerialization);亦即,電子媒體可取代實體產品,進而降低環境負擔。這套論述認為,改看線上新聞取代購買報紙、線上串流取代購買 CD、或是開遠距會議取代實體出差,應該會自然減低資源的消耗。

但現實遠比表面複雜。儘管這些數位替代方案起初看似更環保,往往會引發行為上的轉變,最終反而增加整體消耗。這種現象被稱為「反彈效應」(rebound effect),是當前邁向永續 ICT 應用的一大障礙。

我們的媒體使用方式就是明顯的例子。

過去我們可能聽收音機或播放自己的 CD,現在則是全天候線上串流音樂與影片;過去閱讀報紙,現在改看充滿影音內容的線上媒體;原本可用簡單通話處理的事務,現在往往轉為頻寬密集的視訊會議。這些表面看似更有效率的方式,實際卻造成了更龐大的能源需求。

數據令人震驚:現代人平均每週串流觀看影片約 35 小時,遠高於傳統電視時代的觀看時數。每一次串流都涉及資料的處理、儲存與傳輸,這些過程不僅耗電,還產生大量熱能,進一步需要能源驅動冷卻系統。

反彈效應:當效率成為敵人

所謂的反彈效應(又稱 Jevons 悖論)揭示了一個違反直覺的現象:

隨著科技越來越有效率、使用成本降低,人們對該技術的需求反而會增加,往往抵消所有來自效率提升的環境效益。

提出這個悖論的英國經濟學家 William Stanley Jevons 在 19 世紀就發現,蒸汽機的技術改進使得煤炭的燃燒效率大大提高,但英國的煤炭總消耗量卻不減反增。主因正是更高效的蒸汽機降低了工業生產的成本,刺激了更多工廠的建立和生產,進而增加對煤炭的需求。

Jevons 悖論在 ICT 領域尤其明顯。網路速度提升後,大眾不只是更快完成手上的代辦事項,而是做更多事,並以更高畫質、更高資料量來進行。

高速網路催生了 4K 串流,而這比標準畫質要耗費數倍的資料量;雲端儲存變得更便宜,使用者於是儲存更多內容;視訊會議更為順暢,導致許多原可透過語音處理的溝通,也被視訊會議所取代。

基礎設施因此被迫建構為能應付「高峰負載」,這導致在大多數時間其實處於容量過剩的狀態。服務提供商為滿足用戶對即時存取、高品質內容與穩定連線的預期,不得不建構遠超實際需求的資料中心與網路容量。

崩潰資訊學:學習如何以少為多

Laura Marks 倡議的「崩潰資訊學」(Collapse Informatics)提供了一種截然不同的永續科技觀點。此概念並不假設科技成長為必然,而是認知到資源限制終將迫使我們減少能源與頻寬的使用。

這種方法建構出在能源間歇性供應情境下,低功耗網路成為必要的模型,不論其原因是經濟崩潰、自然災害,或刻意推動的節能政策。崩潰資訊學不將這些限制視為需要克服的問題,而是當成設計條件,進而激發創造力與創新。

崩潰資訊學的實例可見於基礎設施有限的地區,人們利用極少資源,發展出巧妙的溝通與資訊分享方式。這些維生型的改造與駭客實踐,往往被視為不如高科技解決方案,卻實際上展現了更具永續性的科技應用方式,甚至可為全球其他地區提供借鏡。

Small File Media Festival(微檔案媒體影展)便是一例,影展限制影片投稿為每分鐘僅 1.44MB,以 YouTube 上的 720p 影片為例,1.44MB可能只能容納十幾秒鐘的時長;創作者就必須在 1.44 MB 的限制下轉換創作靈感,同時大幅降低環境衝擊。

選擇「足夠」而非「效率」

Laura Marks 主張,ICT 所帶來的環境危機,要求我們轉變對科技與進步的思維。與其追求不斷提升效率來支撐不斷增長的消費,我們更應擁抱「足夠」與「限制」的概念。

崩潰資訊學提醒我們:更新不一定代表更好,便利性往往伴隨不可承受的環境代價,而全球複製西方式數位基礎建設的擴張,從根本上來說就是無法永續的方案。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐