📝📝:文學的閱讀訓練早已培養 AI 的認知素養|沉浸故事的同時,又能當作客體分析

本文參考自 Pragmatic AI Solutions 的創始人兼執行長 Nick Potkalitsky 的著作《The Secret AI Skill You Already Have (If You Read Literature)》

想像這樣的場景:你重讀好幾次《大亨小傳》(The Great Gatsby),而你的腦中發生了一件不可思議的事。

你完全沉浸在 Nick Carraway 對 Jay Gatsby 悲劇性追求 Daisy 的觀察中,對這些虛構角色產生真切的情感。但與此同時,你也清楚意識到作者 F. Scott Fitzgerald 的精妙安排,他如何運用象徵手法、跳換的敘述視角,以及精心構築的場景,讓你恰如其分地感受到他想讓你感受到的一切。

這種心智上的「體操」,一方面相信故事真實,另一方面分析其結構,正是文學中最複雜高級的認知技巧之一。Nick Potkalitsky 主張,你可能沒有察覺到的是:

這項思維彈性,正是當今 AI 整合世界中最寶貴的能力之一。

雙重閱讀的認知結構

文學學者將這種現象稱為「雙重閱讀」(double reading)。這指的是同時在兩個層次上參與文本:一方面將其視為可信的現實,另一方面保持對其建構本質的分析意識。

這種認知上的雙重性不僅是學術訓練,更是我們理解複雜資訊時的核心技能。大腦學會在情感投入與批判距離之間保持建設性的張力:你相信這個故事,相信到會關心角色的命運,但你從未忘記:

這只是一頁頁的文字

是一位作者有意設計的敘述

認知心理學的研究指出,這種心智彈性,在技術上稱為「認知分歧」(cognitive bifurcation),能強化與批判性思維、模式識別與適應性推理相關的神經通路。那些發展出高階雙重閱讀能力的學生,通常更擅長處理複雜性、評估矛盾資訊,以及維持多面向問題的細緻觀點。

在信任與懷疑之間擺盪

Potkalitsky 認為:那些展現出高階文學分析能力的學生,往往能更快、更策略性地適應 AI 工具的使用。他們對於雙重意識所需的認知要求感到更自在,並能發展出更高明的策略來在信任與懷疑之間保持良性互動。

這些學生對於某些概念具備直覺性的理解,而其他人則常常陷入困惑:他們明白 AI 的輸出可以有價值,即使並不完美;他們知道,基於模式的生成可以帶來洞察,即使並不代表理解;他們知道,與 AI 的有效合作,仰賴持續的信任與懷疑之間的動態調節。

這些道理,他們早已在閱讀複雜文學時學會了。

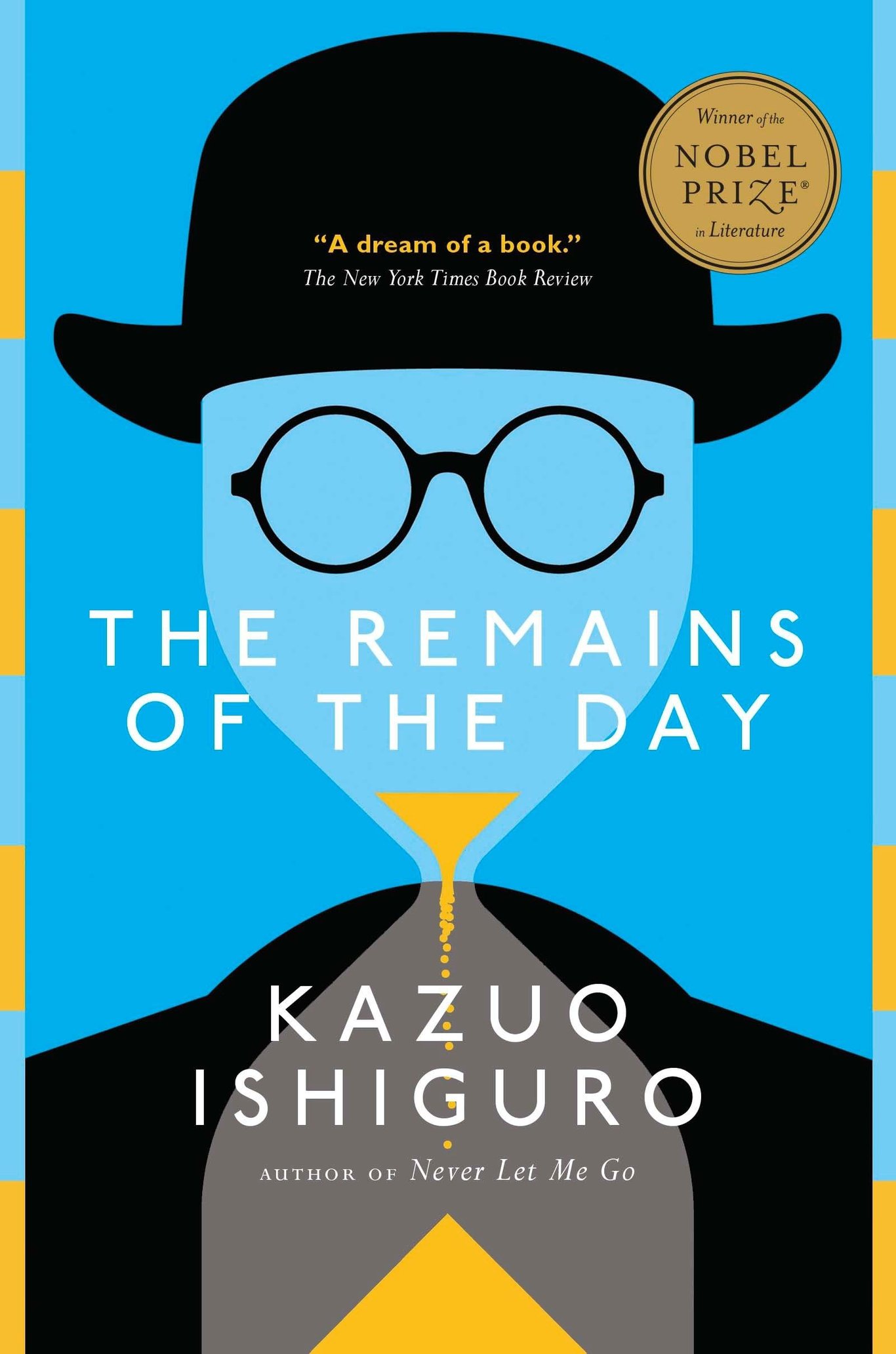

想想看,分析日裔英籍小說家石黑一雄(Kazuo Ishiguro)的《長日將盡》(The Remains of The Day,又譯《告別有情天》)中不可靠敘述者的過程,如何讓你為評估 AI 輸出做好準備。

主角管家 Stevens 不斷誤解他人與事件,卻無意中揭露了許多他自己尚未意識到的真相。讀者必須同時追隨他的觀點,又能辨識其侷限,這正是與 AI 系統互動時所需的技能,LLMs 往往自信地呈現資訊,卻缺乏對語境與細節的真正理解。

學校應強化文學教育

這種認知連結,應當徹底改變我們對文學教育與科技教育的思考方式。Potkalitsky 反而因此主張,文學老師並不會因 AI 而被取代,因為他們恰恰是教授有效人機協作所需「雙重意識」的關鍵人物。

每一次學生分析作者如何操控視角、設計不可靠敘述者或編排時間層次時,他們實際上都在培養一種可直接轉移至 AI 素養的認知技能。這項啟示不僅限於英文文學課堂。各學科的教育工作者都應認識到:

文學教育提供了一種核心的心智訓練,為與科技建立合作關係奠定基礎。

能理解《寵兒》或《百年孤寂》等作品中詮釋層次的學生,已在建立一套能直接應用於理解 AI 演算法複雜性的心智結構。

學校應強化文學教育,理由不只是文化傳承,而是出於對未來科技素養的實用考量。高階閱讀所養成的認知彈性,正是我們進入人工智慧世界後所需的基本素養之一。

文學的閱讀可以培養這些可遷移的技能:

當學生學習辨識小說中的敘述觀點時,也在培養評估 AI 訓練資料與潛在偏誤的分析能力;

當他們分析作者如何使用伏筆與結構模式時,他們的模式識別能力正好可應用於理解 AI 的輸出機制;

當他們面對多重解釋、解讀曖昧文本時,正是在訓練應對 AI 協作中反覆試探與調整所需的靈活思維。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐