走出心魔

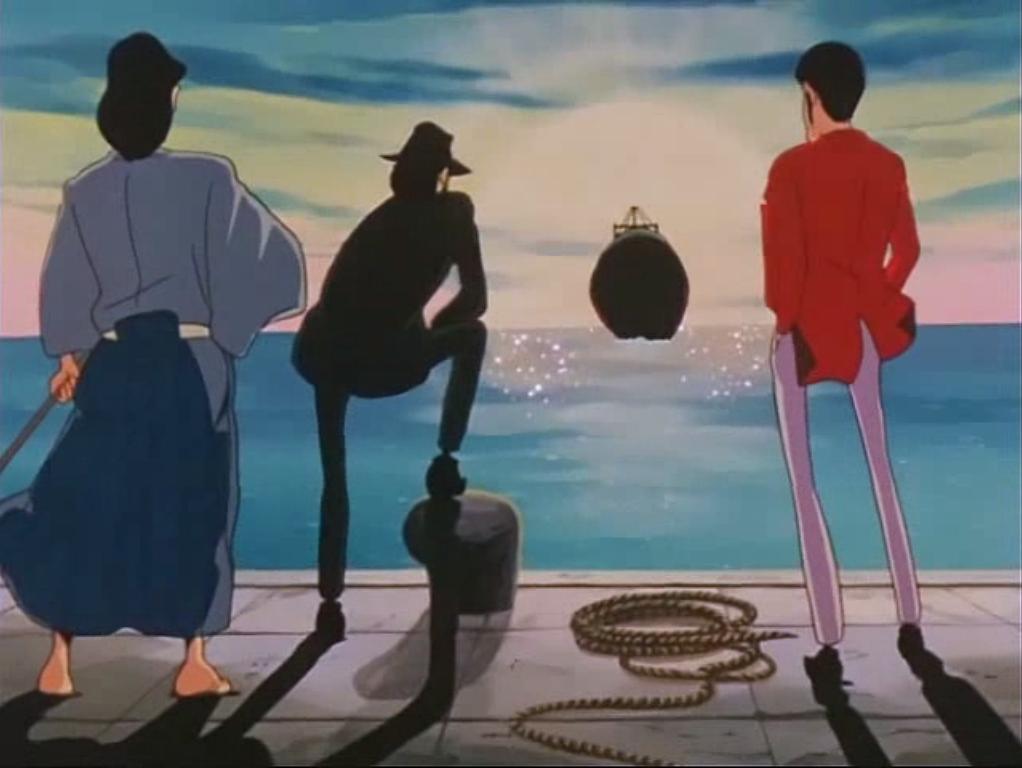

人生如船在水上漂流,漂到哪儿,看命运;保护船、修补船、破坏船,全看人。 至于心情如何,看人对生命的认知啊。 我还是没开窍,依旧日夜睡不了觉。我的两方阵营在吵架,让我举棋不定,让我的思想时时感到被批判,让我的身体分分秒秒感觉到被威胁。 于是,它们习惯了,难以调整过来。它们时刻提防着,准备保护自己。 我活在自己本来是、应该是的模样,和…

臭腐乳、需要時間與真心的年代、敏感的、蒼蠅

2025.11.3 1. 我是時空旅人,看一張照片,直接回到當時的丹麥,那家餐廳的沙拉是最棒的,有最清脆爽口的蔬菜還有酥酥脆脆的菜酥,嫩嫩的牛肉,香甜酸醬,我們開車一兩個小時去吃飯,我喜歡在車上跟他一起,我看風景,我們聽歌,很樸實的陪伴,我喜歡這樣靜靜的陪著他去遠方吃飯。 我喜歡抱著他,感受這世界上的美好,我很愛這個人。 2. 時空不一…

幫助他人請量力而為

請量力而為的幫助他人,未達餘裕,切勿貿然出手,否則就是悲劇,好意都變成惡意。

概念条目|觉知行合一:认知—伦理—行动的整合框架

本文提出“觉知行合一”(Awareness–Knowledge–Action Integration)概念,用以弥补“知行合一”在当代社会结构与意识形态复杂条件下的不足。该框架认为,“觉”是“知”与“行”的前提与统摄层,具备三重维度:结构之觉(识别外部权力结构)、本体之觉(观察内在动机)与当下之觉(保持创造性临在)。三者共同构成心智系统的校正机制。

關在柵欄睡覺不怕厲鬼的女人、阿爸照片、修行人跟煙酒

2025.9.16 我現在是關在柵欄睡懶覺的幸福人。 認真覺得這是世界偉大的發明之一,把寶寶跟自己關在一起,還可以好好的在裡面睡覺睡到流口水真是幸福。 那天跟朋友聊到我現在看到厲鬼也不會怕,因為有一天我在睡覺門感覺一直飄動,我只是說了一聲:「別吵我。我要睡覺。」就沉沉睡去,現在的我有厲鬼在我身邊我也會在五分鐘熟睡,我想起十…

他不是英雄,但他願當肉盾

一個普通人的“肉身修行”

如果殺人讓他快樂,他的修行還算修行嗎?

內心為鏡,道何為真?當我們說一個人在修行,是否意味著他必須“做好事”?如果他殺了壞人但心中坦然,是否代表他走在正確的道路上?那麼,如果有一天,一個天生嗜殺的人聲稱“殺人讓我舒服,救人讓我痛苦”,這樣的“順從內心”是不是一條修行之道?

禮佛:僧人心中的覺悟之禮

在世俗眼中,寺庙中的僧人每日三拜九叩,对着佛像虔诚合十,看似只是一种传统仪轨,一种神圣信仰的表现。但在真正的修行人眼中,这一行为,远非“膜拜神祇”那般简单。“我不是在拜一尊神,而是在礼敬觉悟。”这句话,出自现代著名比丘尼——如本法师的一次访谈。当被问到每日礼佛的意义时,她轻轻摇头笑道:“佛陀不是要我们拜他,而是要我们醒来。”是…

當代佛學修行的本質逐漸被稀釋

佛陀當初所傳的教法,是一種面對生命根本問題的修行道路。它講無常、苦、無我,核心是觀照、解脫,而非逃避。佛法的修煉是一種內在轉化,需要面對自己的執著、慾望與習性,是深刻的自我探索與放下過程。 當代社會中,佛學修行的表現形式變得多樣,有些情況可能逐漸偏離了佛法的根本意圖,以下是一些常見現象,供反思參考。 1.修行變成情緒安…

回顧_20250420

我與臉書共處的歲月,乙巳年。了緣...

回顧_20250422

我與臉書共處的歲月,乙巳年。

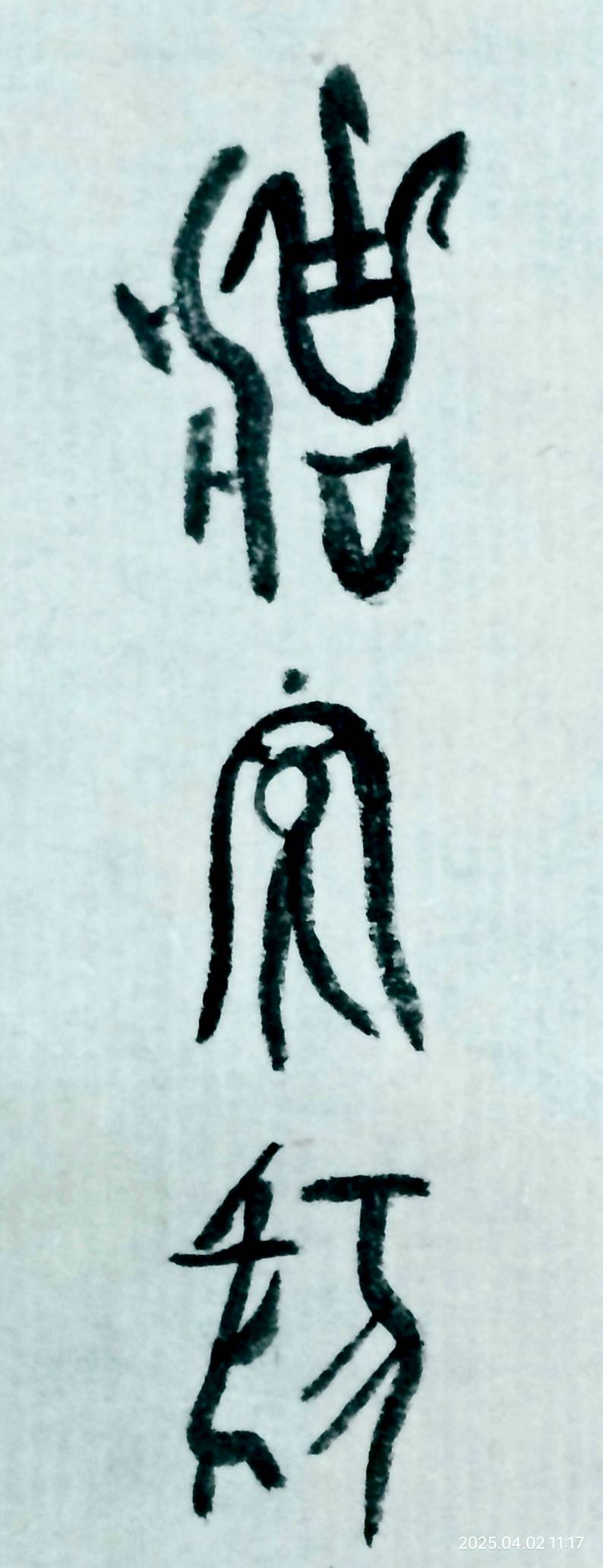

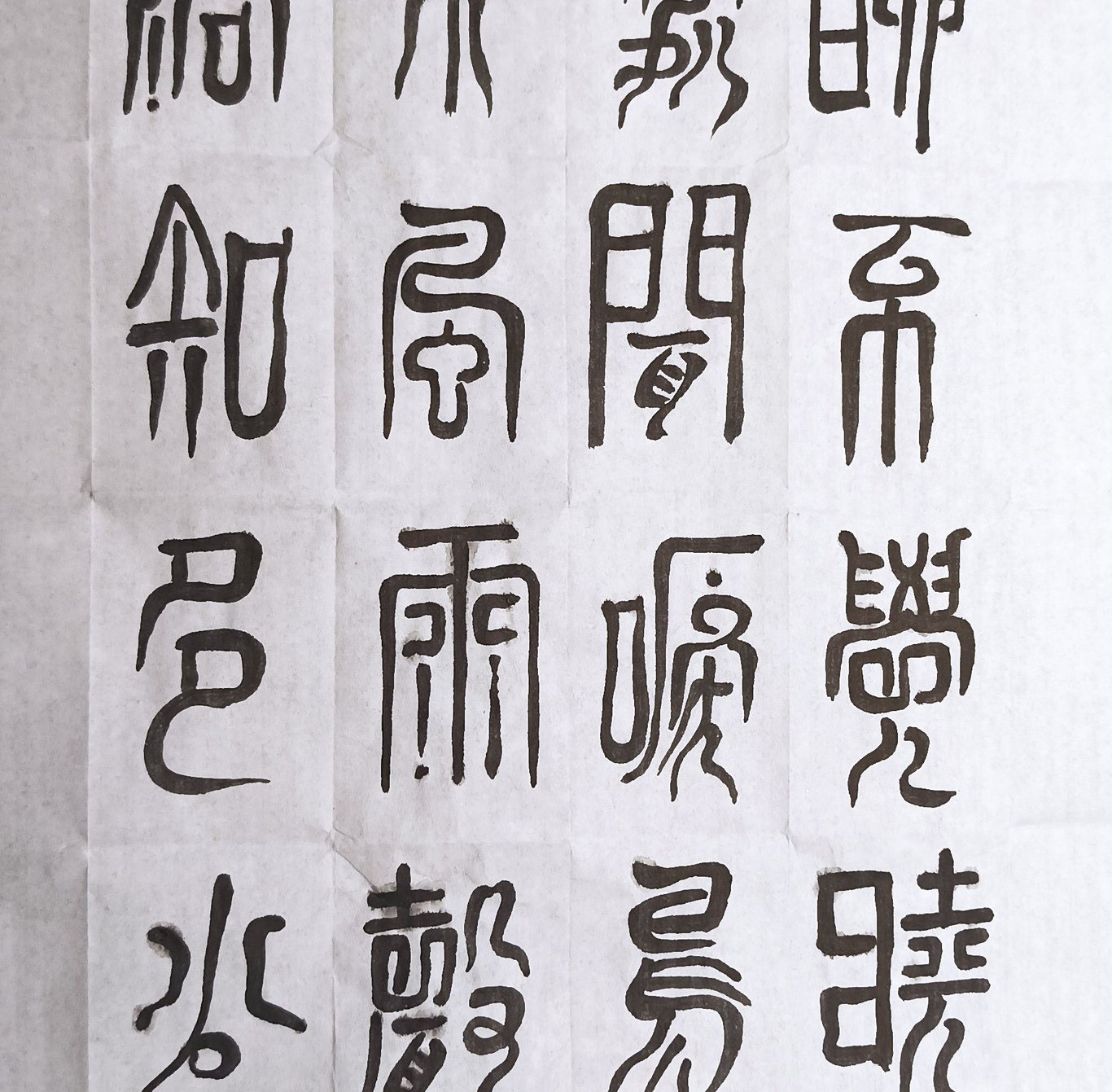

#瘋字.玩詩帖#20250429

離幻即覺。

年初十。以後...

失去母親的2025年,我們都還活著。

#瘋字.玩詩帖#20250428

如如不動,菩薩行道。

方便善巧?

菩薩行。

#瘋字.玩詩帖#20250408

習以為常。

甚妙?

各自修...

三日书|Sukha随身携带的处所

Sukha通常翻译为“幸福”、“快乐”或“安乐”,而词源上,“su”意为“好”、“善”或“和谐”,“kha”意为“空间”或“孔”。因此,它字面上的解释为“好的空间”或“和谐的空隙”,这暗示着身心处于舒适、顺畅且平衡的状态。这个概念最早可以追溯到早期的吠陀文献中,用以描述身心状态的通畅无碍。

作为主人公的安全感

关于标题中的角色,我想了非常多的称谓——第一性、上帝、主角、能动个体,最终还是选择了“主人公”。起源在于,当我写下我用慈悲之心看待世界之后,我收获的反而是安全感,我发现自己可以接受更多意料之外的状况,比如高铁晚点,有人占用我的座位,让一下有何不可?

在世中修

上师要我经历一般人在日常生活中所遭遇的困难,这样才能了解他们,进而运用佛法来帮助人们