歷史新視野

歷史新視野

歷史新視野

歷史新視野

「我跟老婆感情不好」——

這句話一出口,就該立刻拉警報的男人一篇給所有女性的「識人+自保」指南

現場要付錢給誰?

一位退休博士生的訂房危機,戳破了我們對「不讓孩子碰手機」的幻想

忠誠的折舊,跳槽的溢價:台灣薪資結構的殘酷真相

待了八年,薪水只漲了 5%;換一家公司,起薪直接多 40%。」 這不是勵志故事,而是台灣職場的標準劇本。 忠誠像一張舊車票,握得越緊,價值越低;跳槽則像換匯率,市場永遠給你最新報價。 忠誠的隱形稅率:越穩越窮 我認識一位工程師,在南部老牌製造業待了十年。 年資表上,他是「資深工程師」;薪資單上,他是「成本控制的模範生」。 每年調薪季,老闆拍拍他的肩…

忠誠的代價,跳槽的紅利:台灣薪資結構的矛盾現象

「在一家公司待了六年,薪水沒漲半毛;靠跳槽,薪水卻翻了一倍以上。」這不是公平或不公平,而是一種職場現實的諷刺。

Z 世代愛實體店?別鬧了,那只是有錢人的濾鏡

消費習慣背後的階級密碼

喊低薪?那不過是中層的假議題

一、底層:無聲的生存戰 底層勞工從不喊低薪,因為他們連喊的力氣都被榨乾。每天披星戴月,面對低薪、高壓、危險與無盡勞累,只為換取一口飯吃。對他們而言,生存是唯一的選項。喊低薪?那只是遙不可及的奢侈。無論喊或不喊,生活的重擔不會有半分減輕。 二、上層:資本的冷酷算計 上層的資本家不靠薪水過活,他們的財富來自利息、分紅與投資回報…

投完票又要罷免,這到底是民意還是任性?

面對近期的大罷免,我原本不想多談政治,卻忍不住想問:我們真的懂民主嗎?當選票變成一場短線操作的情緒遊戲,民主還剩下什麼?我並不支持任何特定人物,但我支持一種成熟的政治態度——對選擇負責,對制度尊重。

難吃是原罪:別再用「愛心」掩蓋產品的失敗

Jonathan Neman,Sweetgreen 的創辦人,曾說過一句話令我印象深刻: 「在巨頭壟斷的行業裡,偏執狂才能真正改變遊戲規則。」 他是一位曾被嘲笑的商學院學生,卻用一場「健康快餐革命」證明了一件事:再好的理念,如果東西難吃,就不會有人買單。 這句話也讓我想到某些標榜「愛心」、「支持弱勢」、「社會回饋」的品牌或店家。他們有溫暖的故事,感人的初心,但食物卻往往讓人吃過…

台灣面對美國關稅與全球供應鏈:真該擔心嗎?

美國不是台灣唯一出口市場 近期美國政府針對多國祭出高關稅政策,引發台灣產業是否會受到嚴重影響的討論。不過,仔細分析後會發現,這些擔憂其實過度了。首先,美國並非台灣唯一的出口市場。根據統計,美國約佔台灣出口總額約10%至15%,雖然重要,但遠非壟斷。台灣出口市場多元,包括中國大陸、東南亞及歐洲等地,這種多元分散降低了過…

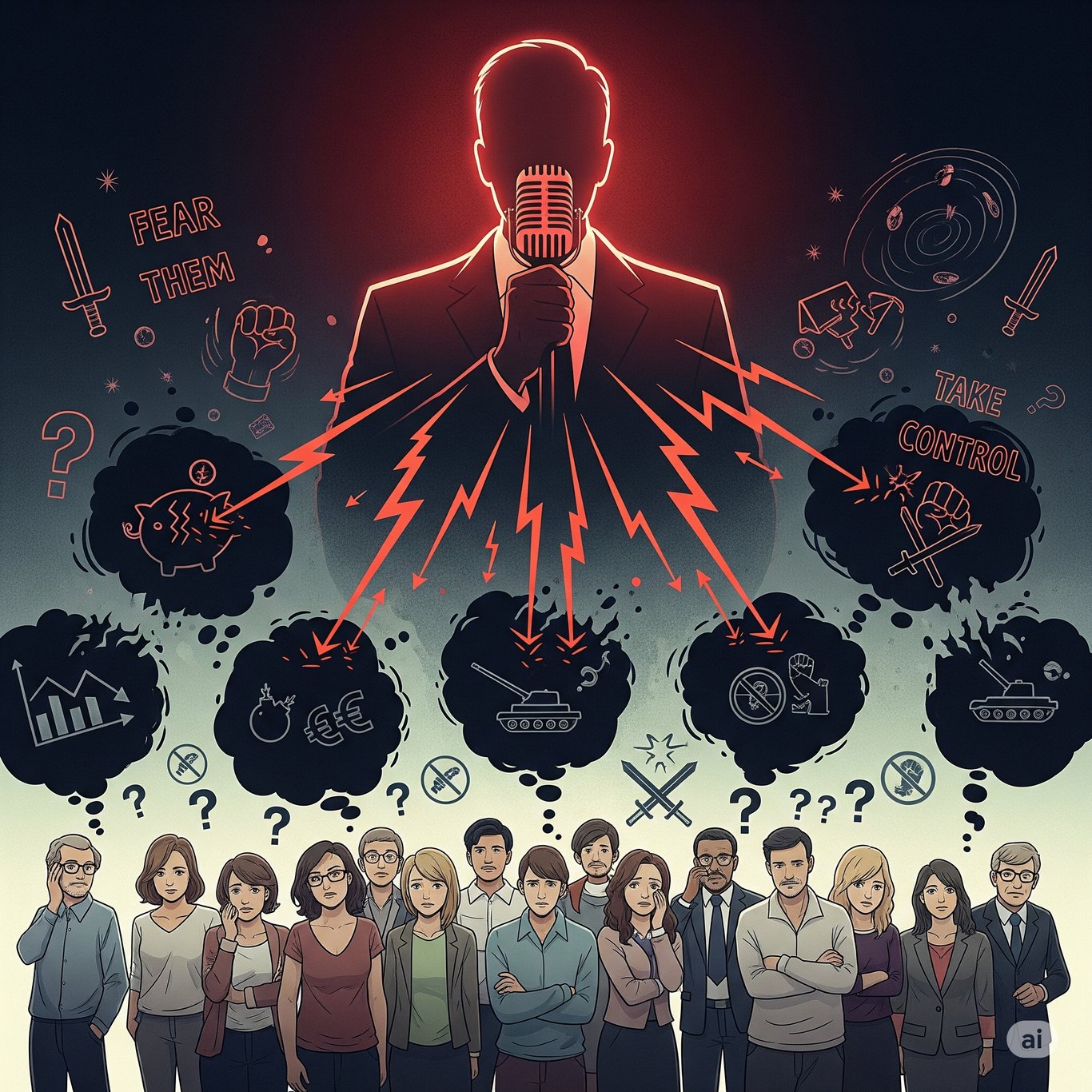

泛政治化與普遍性焦慮:政客如何利用焦慮帶風向

一、什麼是泛政治化? 泛政治化指的是社會中幾乎所有公共議題,不論原本是經濟、文化還是科技問題,都被過度政治化,成為政治鬥爭和意識形態爭端的戰場。這種情況下,理性討論往往被情緒和對立取代,社會氛圍高度緊張且分裂。 二、普遍性焦慮的來源 現代社會充滿快速變動與不確定性,全球化、科技變革、國際衝突、經濟波動等因素,讓民眾心…

中高齡不是沒能力,是這個社會撤掉了舞台

台灣不是沒有中高齡人力,是從來沒想過怎麼好好使用這些人的價值。政府的再就業政策,看似在幫助中高齡,其實只是把「連年輕人都不想做的工作」轉嫁給他們。問題不是缺工,而是社會根本缺乏對人力的正確配置與想像力。

民主制度的真實面:從個人經驗到制度反思

前言 最近,我和朋友討論民主問題。他認為民主制度有很多破綻,容易產生黑金政治,並主張一旦選舉出政治人物,人民就應該完全尊重並服從他們提出的政策,直到下一次選舉為止。他把民主簡化成「投票後就要接受」,這其實是對民主的誤解,甚至混淆了民主與共產主義的概念。我則持不同看法,雖然資本主義和民主制度並不完美,但在現實運…

空有理想,不配套模式:謝英俊的自力造屋案例

什麼是自力造屋? 謝英俊的「自力造屋」是一套建築計畫,他帶領村民自力造屋,讓沒有經濟能力的人也能擁有自己的房子。理念是結合個人智力與社區力量,打造既實用又有意義的建築。 理想與現實的衝突 最初,他與村民一起施工,完全不依靠經費,靠的是熱情與志工參與。但長期沒有收入,家庭出現困境,甚至導致妻離子散。這並非個人選擇問題…

【未來農業預言】當我們只剩下一顆藥丸,食物還剩下什麼?

這是我實際務農一年,並透過論文研究後,對臺灣農業的真實感受與對未來的預言。我曾參與政府的「農業師傅團」,親身接觸到這片土地的困境與希望。大多數人看不到農業背後的結構性問題,但我深信,這些趨勢正一步步引導我們走向一個,超乎你想像的未來。

時代的困境:當個人的努力,被大環境的潮汐吞沒

曾經的順風車:個人努力的黃金時代 在大時代的洪流中,個人的命運往往如同一葉扁舟,身不由己。有人乘風而起,也有人被暗流捲入。朋友的丈夫,就是一個令人深思的例子。 在 2005 年到 2018 年底這段期間,他和我一樣,在大陸搭上了經濟發展的順風車。他奮力工作,賺取了可觀的經濟紅利。這些紅利,不僅代表著個人的成就,也代表著對未來的期許——也…

勞動力錯配與高齡化:缺工不是缺人,而是缺價值

近年來,台灣社會經常談到「缺工」問題,但仔細分析會發現,這個問題比表面看到的更複雜——我們並非真正缺乏勞動力,而是勞動力分布、產業結構與社會價值不對等。事實上,這不只是台灣的現象,幾乎所有已開發國家都面臨類似困境。 教育普及與社會價值觀:勞動力錯配的根源 台灣少子化已成事實,工作年齡人口逐年下降。然而,勞動力的範圍很…

理性知道,卻無法行動的掙扎——小雅的故事化案例

小雅最近一直感到壓力山大。她理性上知道,自己目前的生活方式和工作模式有問題,但無論如何,她總是無法跨出第一步去改變。旁觀者看起來很簡單:「換工作、做出決定啊!」但對小雅而言,每一步都像踩在薄冰上。

時代的巨輪

https://g.co/gemini/share/ac3786d3a06a

小生意的宿命:社會變遷下的代際困境

小生意易受社會環境影響 小生意,尤其是以勞力與日常操作為核心的店面,本質上很容易受到社會環境與技術變化的影響。街角的自助洗衣店、老式咖啡館或乾洗店,往往在開業之初,依靠固定客群、簡單操作就能維持生計。但時代不斷變遷,新技術、新模式和消費習慣的轉變,很快就會改變經營的遊戲規則。 老人家體力與經營限制 對於退休後…

瑞典「善意政策」的現實悖論:別只用「聖母心態」看問題

想像這個場景:一位剛從戰亂國家逃到瑞典的年輕人,剛踏上這片土地,就看到社會給他住房、教育補助和工作輔導。他心裡想:「這麼多資源,真是太好了!」但過了幾天,他也開始納悶:「為什麼我來這裡還要排隊?為什麼要遵守這些規矩?」在他習慣的世界裡,資源是有限的,誰先搶誰得。這個小小的矛盾,其實反映了善意政策和現實生活之間的張力。 最近…