"无孩爱猫女":女人与猫为何总成为命运共同体?

“无孩爱猫女” 不仅仅是一个大热tag,更是中文互联网上的暗号。

这个词被用来攻击,也被拿来自指。它被加诸了 “对社会无实际贡献”、“边缘”、“脾气暴躁” 等言外之意,但也有女孩用来表达自己对传统婚育性别安排的反叛,对独立生活的决心。

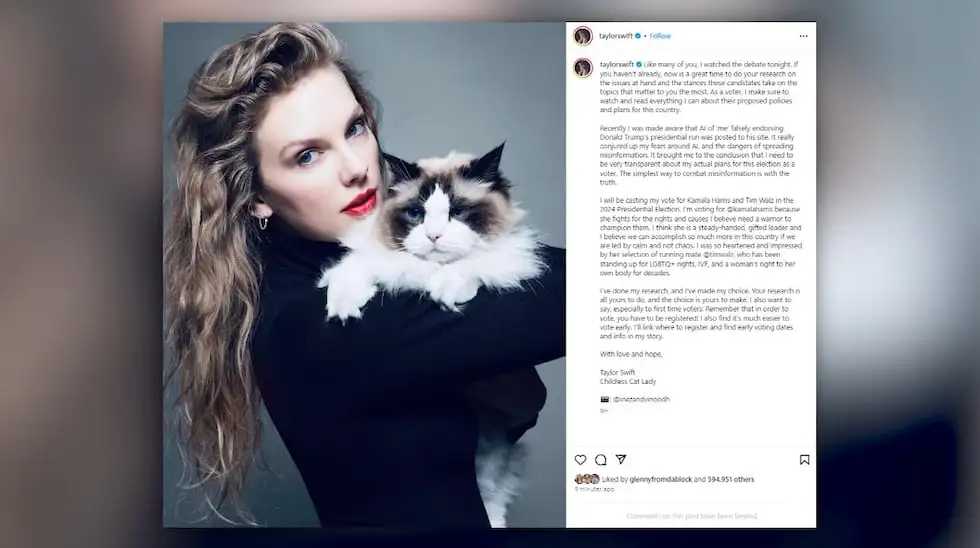

有趣的是,“无孩爱猫女” 背后有着非常明确的西方文化背景。泰勒·斯威夫特(Taylor Swift) 曾于去年9月份,在 Instagram 上以 “无孩爱猫女” 署名发贴,用以回应当时美国共和党候任副总统 JD·万斯(JD·Vance)的言论 —— 他曾将民主党人士描述为 “一群无孩爱猫女”(childless cat ladies)。

在中国当代互联网,这个标签得到了出人意料的认同和迅速的传播。

在欧美,无孩爱猫女的自称是旗帜鲜明的反叛,用以反叛西方文化中长期以猫为转喻的厌女修辞:养猫的女性,是精神失常,脾气暴躁,可怕可怜的社会边缘人。

中国本无猎巫的基督教背景,但恨猫厌女党在中国也神奇涌现:不少报道显示,虐猫凶手和非自愿单身男性高度重合。“你对你父母有对你的猫那么好吗?” 如此言论也不绝于耳。西有北美红脖说女人养猫不育是违背圣经神意,东有中华incel不忿女人养猫无孩违背祖宗孝道。

恨猫厌女党实现东西共识,但无孩爱猫女骄傲也实现了全球化。

猫和女人为何一荣俱荣,一损俱损?我们研究了,这是一个历史问题。

猫猫教统治地球:无孩爱猫女是创世女神

公元前一世纪,一名罗马士兵在埃及不慎杀死了一只猫。

愤怒的民众聚集,蜂拥到了士兵的家。

已然在地中海成为霸主的罗马那时是日益衰落的埃及的 “保护人”,罗马军队在埃及权势喧天,埃及法老托勒密十二世都不敢得罪,所以他专门派遣官员请求民众的宽恕。然而,不管是罗马的威压还是法老的命令,都不能熄灭民众对杀猫凶手的愤怒,最后,这名罗马士兵被处死。

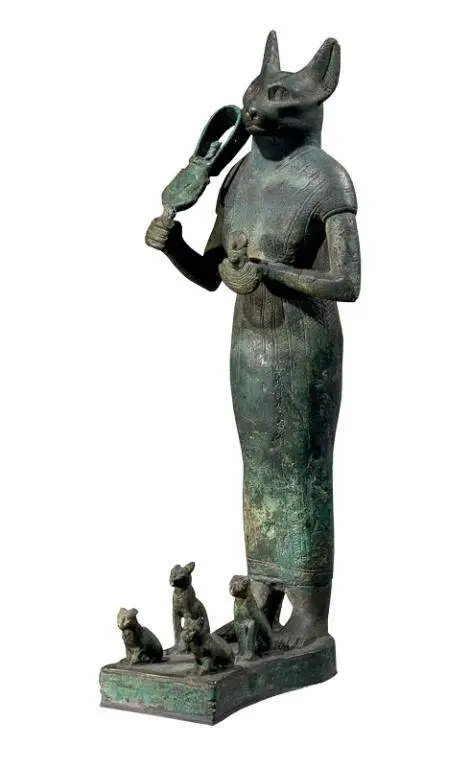

是至高无上的女神崇拜让猫成为不可侵犯的神圣动物。猫被看作女神巴斯特的象征,是埃及宗教的核心象征。

猫头女神巴斯特是埃及最重要的神之一,她象征代表生育、家庭、温柔保护、月亮、音乐与女性性,广受百姓,尤其是女性的爱戴。她的节日可吸引多达70万人的参与,是古埃及最大的宗教庆典之一。去世的猫会在她的神庙中被做成木乃伊并得到供奉。

女人和猫之间的联结仿佛来自于人类潜意识的集体原型。

在日本,招财猫常作为女性商店、茶屋的守护灵,象征着财富和庇护,江户时期,未婚女性与猫的形象频繁绑定,形成了 “美人与猫” 的图像传统。在部分非洲文化,猫象征着女性的性力量。在少数安第斯与加勒比天主教信仰中,有些民众会将猫当作圣母或女性圣人灵体的 “显灵容器”。比如在玻利维亚某些山村,失踪的猫被视为 “圣女显灵” 的征兆。

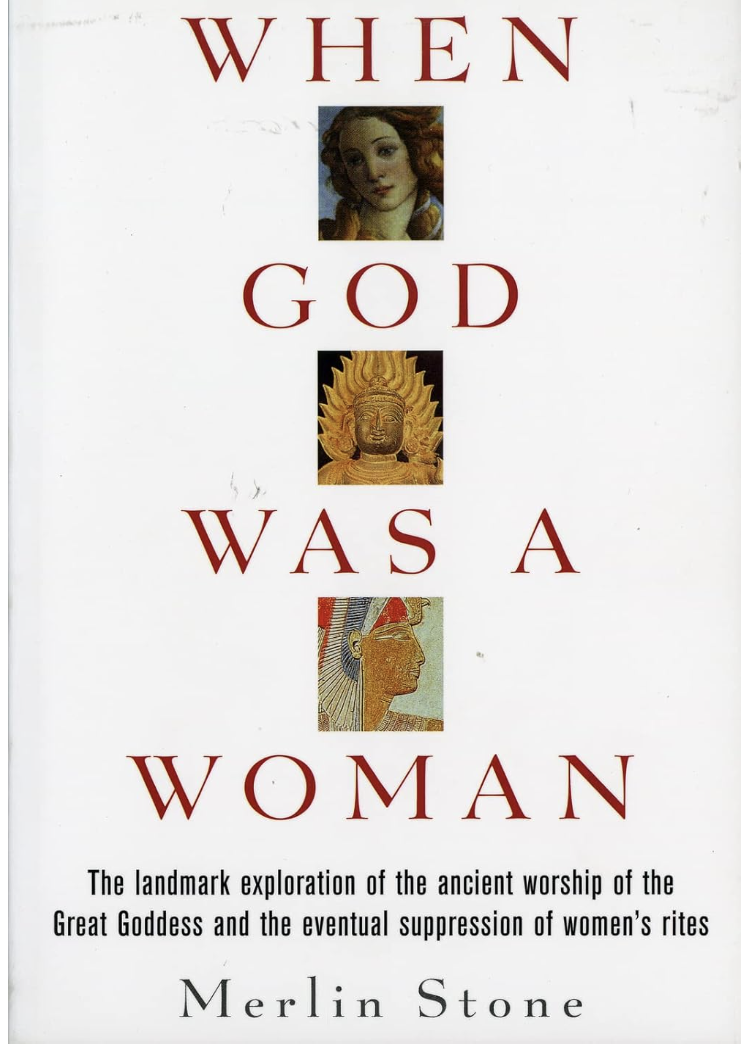

回到文章开头的故事,这历史上的一瞬缩影,代表着文化动荡和信仰剧烈冲撞。传统历史学家将这一时期称为希腊-罗马过渡期,而女性主义历史学家把它称为女神压制时期(the period of goddess suppression)。

学者梅林· 斯通(Merlin Stone)在《When God Was a Woman》一书中指出,随着罗马帝国的扩张,原本在许多本地文化中占据核心地位的女性神祇 —— 如生育女神、战争女神、自然母神等 —— 在政治与宗教双重结构中被系统性去权力化:在政治上,女性的统治与继承体系被瓦解;在宗教上,原有的多神信仰体系中,具备主导地位的女神崇拜被贬低、妖魔化,或被整合进男性主神的父权结构之下。

可以说,罗马扩张与性别支配同时发生。直到基督教一神教开始统治与殖民世界,女人开始被称为女巫,猫从神坛跌落。许多原始的女神信仰——如巴斯特、伊希斯、德墨忒尔——被边缘化,甚至被再编码为男性权力的附庸或象征物。

女性与猫,这一对权力的共生体,一起在历史中沉浮。

反对邪恶猫咪运动:无孩爱猫女是致命巫婆

1300年以后,教皇格雷戈里九世于1233年6月13日发布了教令《拉玛之声》。教令中将猫视为魔鬼和邪恶的线索,而他决心铲除的教派(之一)便崇拜北欧性爱女神弗蕾亚,传说她被一对强健的猫咪拉着穿越天界。

1484年,教皇英诺森八世将所有猫逐出教会,并下令凡与女巫为伴的猫,应与其主人一同被焚烧。

猫变成了一种危险的动物,与本能、性、死亡、邪恶联系在一起。

中世纪的教会真的怕猫吗?似乎他们更怕 “女巫”。

有趣的是,女巫与猫这一对深入人心的组合,似乎就由现实中中世纪女性酿酒师和她们的宠物猫演变而来。

许多文明的神话中的酒神都是女性。酿酒最初也主要是女性的工作——现在 “brewster” 一词被当作时髦的中性词使用,但它最初实际上是 “女性酿酒师” 的意思。

女性在这门如今被视为 “男性化” 的技艺演化过程中,曾扮演过至关重要的角色。

直到中世纪,掌握酿酒技术的仍主要是女性。

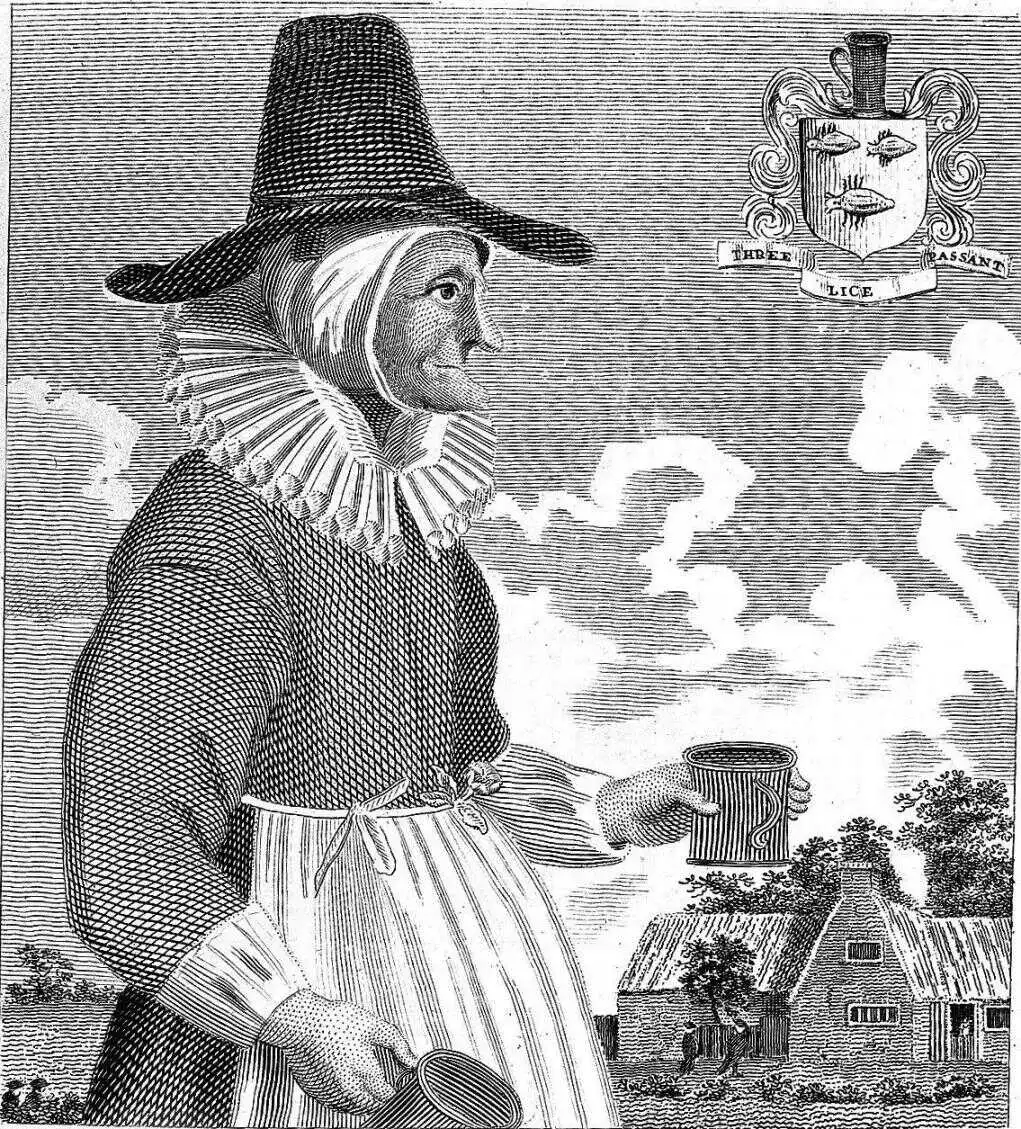

尖帽、大锅、扫帚,几个世纪以来都被看成女巫符号的标志,原本只是酿酒师的劳动工具 ——

她们带着尖尖的帽子以便在人群熙攘的市集上从远处就能被看到,她们用大锅酿造啤酒,在店铺外悬挂扫帚作为销售啤酒的标志。

而因为缺乏干净的饮用水,人们依赖发酵饮品作为安全的替代,而啤酒屋也是邻里之间社交的聚会场所,这是一个利润巨大的市场,也引起了教会的焦虑:这些女人居然可以不当老婆就能经济独立!

自由行动的单身女人不仅在隐喻层面上像猫:她们像猫一样无法被训练,四处游荡;猫更是提供实际利益,帮助她们的伙伴:猫咪可以驱逐粮仓里的老鼠,保护女主人的酿酒原料。可以说,中世纪的酿造师们,人手一猫。

原来女巫不是什么魔鬼的信徒,无非是一群掌握核心技术的独立女性。女人的邪恶巫术就是赚钱和独立的本领。

而猫,作为有钱单身女人的招财猫,和女人一起,开始面临无妄之灾。

德国天主教牧师海因里希·克莱默于 1486 年出版《女巫猎人之锤》(一本专门为猎巫人编写的专业手册)时,他宣称女巫可以变身为猫。

据说,英国第一位被处决的女巫艾格尼丝·沃特豪斯(Agnes Waterhouse)养了一只名叫撒旦的吸血猫。在塞勒姆审巫案中,教会严刑逼迫蒂图巴(Tituba)“认罪”,最后,她向法庭认罪,是两只猫让她 “服侍它们”。

美国 “第一位福音派” 教徒、臭名昭著的猎巫人/杀手科顿·马瑟(Cotton Mather)的父亲、牧师英克利斯·马瑟(Cincrease Mather)曾殴打一名妇女,迫使她承认魔鬼以猫的形象出现在她面前。

一位名叫塞缪尔·沃德韦尔(Samuel Wardwell)的农民,因承认十年前在镇上一家商店后面看到一群猫在和一位黑暗王子交谈而被绞死。

天主教塑造符合父权教会价值观的女人模版是顺从,纯洁和去性化,这种无人性的女性理想和当时对女性身体、性、知识与独立性的恐惧密不可分。

猫的自由,独立,无法被驯服,以及它们与人类之间机会主义式的关系更加让教会投射对 “失控” 女性的焦虑。

当 Pussy 不再是猫

猎巫运动无疑是成功的。

教会对女性原罪身份的宣传,大规模长时间的猎巫,女性在中世纪晚期经历了至暗。

当中世纪以后的男性牢牢占据社会的主导、女性彻底沦为附庸,完全依赖父权家庭生活时,养猫的单身女性在公众眼中突然从令人恐惧的恶魔变成了令人怜悯的对象。维多利亚时期,猫成了温顺可爱的家庭宠物,而当时也正好有一个形容美好女人的流行词 “家庭天使” —— 顾名思义。

猫猫繁殖能力强,会在春天嚎叫,这些特点作为喻体在不同文化和时期里都和性,欲望,以及生育能力紧密联系。

在女神时代,猫和女人因为性和繁殖而被崇拜,中世纪,猫和女人因为性和繁殖而被忌惮,这两个时期,无论是性欲的主体,还是生殖的主语,都是女性。

而到了十九世纪,进一步沦为客体和他者的女性成为男性欲望的投射。作为性主体的女性曾让男性害怕,而变成性客体的女性不再产生威胁。

也就在这一时期,用来唤猫的拟声词¨pussy¨,变成了女性外阴的代称。

一开始“puss” 在许多欧洲语言中只是猫的昵称。(荷兰语:poes,瑞典语:pusa,德语:Puschel,古挪威语:pússa)维多利亚时期,Pussy 被用来性化女性,因为猫和女性阴部一样,都毛绒绒的,后来,Pussy还被用来形容男性的软弱,懦弱。

如今的大众文化仍沿袭着 pussy 和猫的联想,由此幻想和凝视着单身女人的身体和她们的猫。

比如《辛普森一家》里的埃莉诺·阿伯纳西。在医学和法律领域拥有一份前途光明的职业后,她经历了倦怠,开始酗酒,还养了一只猫。下一刻,她就开始胡言乱语,衣冠不整,还把她的猫群扔来扔去。

《蒂凡尼的早餐》中,独居的女主角自述,“我就像猫……我们谁也不属于谁。”电影《发条橙》中一名“猫女”被暴徒用男性化象征(如阴茎型雕塑)勒死,在《绝望主妇》和《欲望都市》中,都有单身女性和猫的桥段。

猫是无法收编,是阴晴不定,就像那些被妖魔化的“cat lady”:她们可能是守寡的女巫,是拒绝婚姻制度的怪阿姨,是彼此相爱却被逐出“正常性”的女同性恋者。她们在和猫的关系中看到一种超越人类关系逻辑的联结方式——非功利、非驯服、非语言。

在“阴茎中心主义”(phallocentrism)的文化结构中,性必须是可消费的、可表演的、可编码的。而那些不参与这种性叙事的女性——无论是寡妇、酷儿、老处女还是厌世的异性恋者——都被标记为失败的性别表演者。于是,猫也成了失范的标志。

阴茎中心的父权文化如此幻想(异性恋规范下的)无性的女性的失常:她们要么压抑性欲,只能像春天的猫一样在夜晚嚎叫,要么就性冷淡,古怪得像猫。

2017年,特朗普在一个被曝光的录音中夸口说,作为有权势的男人,他可以随意“grab them by the pussy(随便抓她们的阴部)”。

2021年,现任共和党副总统 JD·范斯 在接受福克斯新闻采访时批评包括副总统 卡马拉·哈里斯 在内的多位民主党领导人,称他们是 “一群没有孩子的养猫女士(childless cat ladies)”,并指责这些人对自己的生活和选择感到痛苦,进而想让整个国家也变得痛苦 。

利用绑定在猫身上的性别刻板印象去攻击和训诫女性是流传千年的老手段了。21世纪有些人的脑子,也像是直接从中世纪借来的。

正如卡尔荣格所说,

“……人类由不同的历史层叠组成。

有些人在心理层面上,可能还生活在公元前 5000 年;

在欧洲和所有‘文明国家’,依然存在大量穴居人和野蛮人的心态;

与此同时,还有许多人的意识水平停留在中世纪基督徒的阶段。"

Pussy Grabs Back

就像疯狂的猎巫也没能让猫猫和女人分离,爱猫女们从未割让对猫咪形象的解释权。

2017年,特朗普的 pussy 言论一经曝光,就引起了美国女权主义者的迅速反应,女性们打出 “pussy grabs back” 的口号,并在游行时戴上了猫耳帽,羞辱的语言被她们重新缝制成了反抗的旗帜。

在 2012 年的 SlutWalk 游行中,许多女性也身着猫装、戴上尾巴和耳朵,抗议将女性着装与性暴力相联系的 “受害者有罪论”。

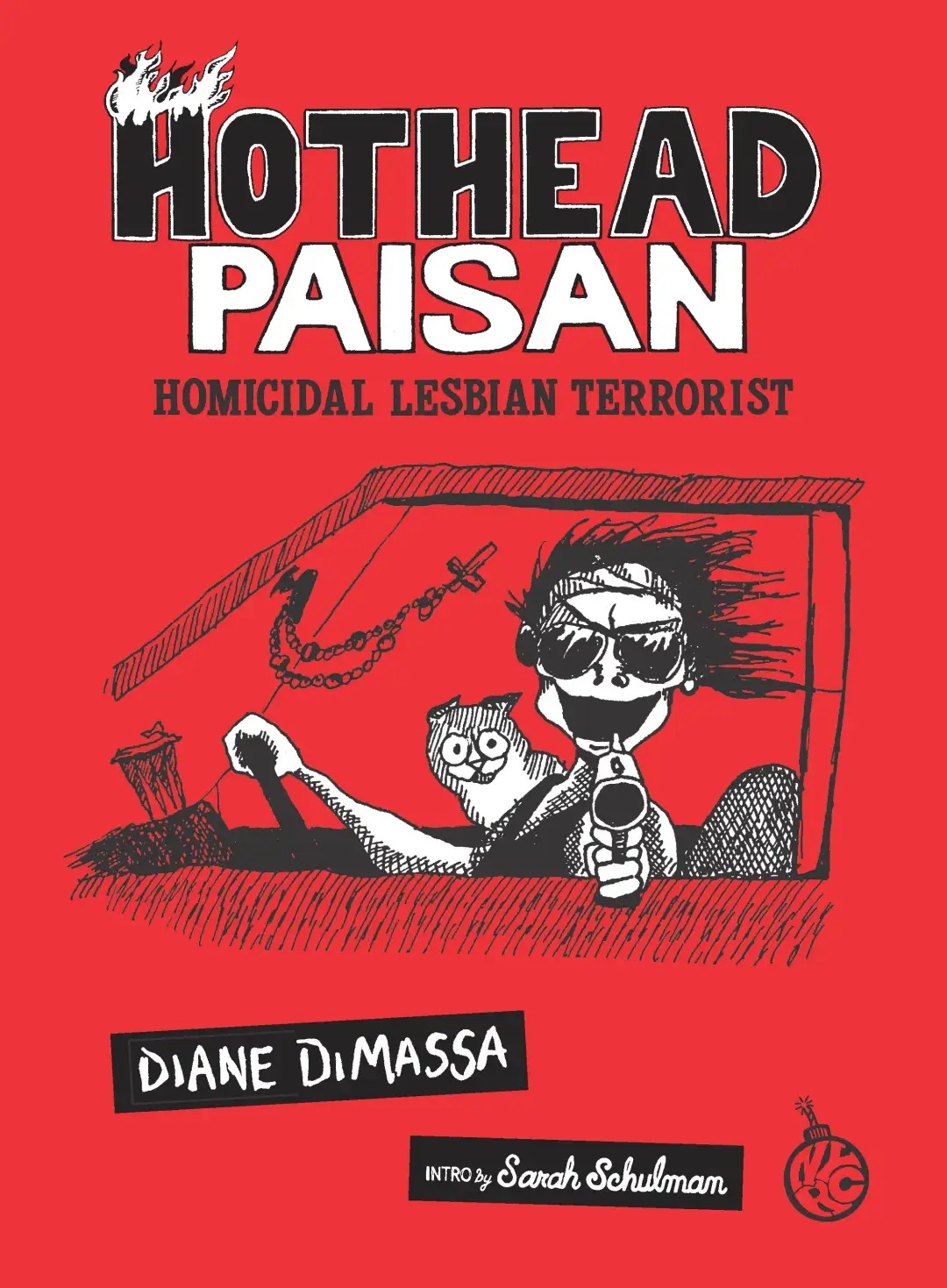

在流行文化中,女性也重新掌握 “猫” 叙事的主导权。在《Hothead Paisan》这样的漫画里,主角 Hothead 与她的猫 Chicken 共生,反抗男性暴力秩序。

Catwoman 不再只是蝙蝠侠的性感反派,她成了都市女性的隐喻:双重身份、掌控欲望、既亲密又疏离。她代表那些拒绝成为“好女孩”、在灰色地带中自由生存的现代女性。

在朋克文化中,Soo Catwoman 通过造型传递叛逆意识,她的 “猫耳” 造型成为性别非顺从、非异性恋身份的视觉宣言。

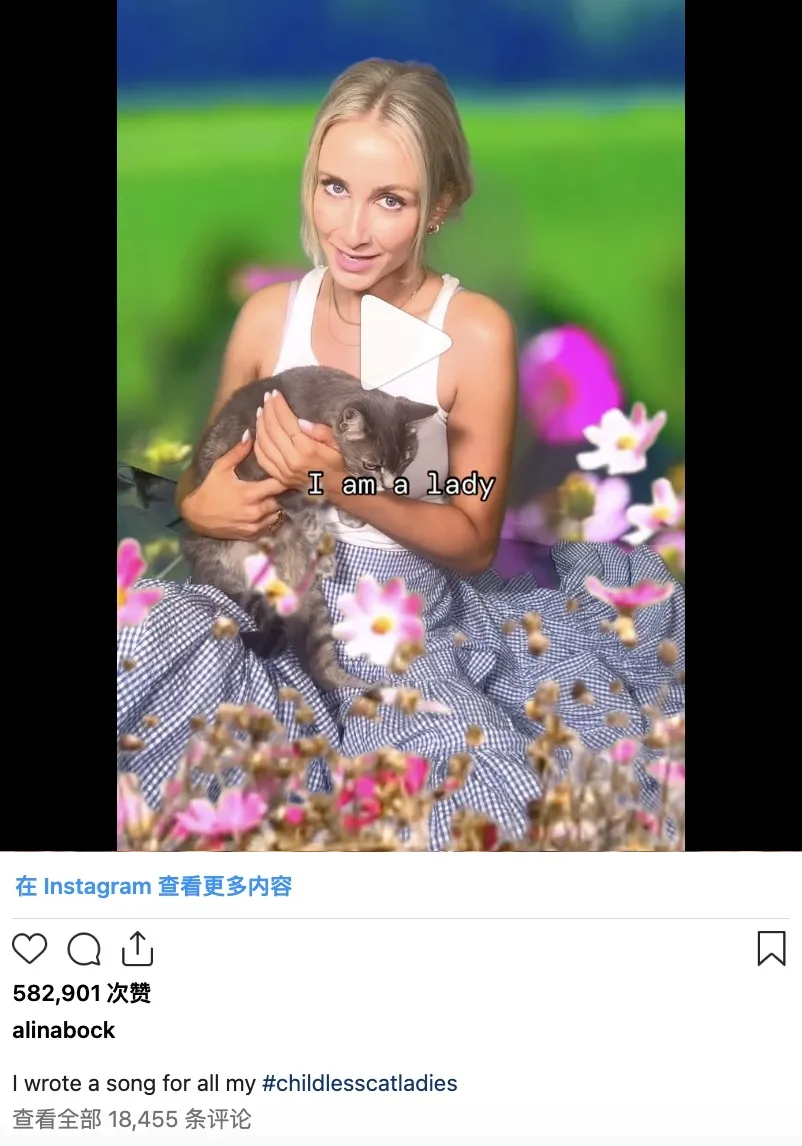

在社交媒体与亚文化中,猫也成为酷儿、非母职女性与独身者自我身份的旗帜。在 TikTok 与 Tumblr 上,无数女性在标签下自称 “cat lady”,而不再惧怕这个词被用作攻击;

在 Lesbian Cottagecore 文化中,猫是与书、茶、森林并列的生活符号,成为一种逃离异性恋家庭结构的象征动物;甚至在反乌托邦作品《使女的故事》的剧集中,红衣使女们也是用绣在裙边的小猫图案来标记彼此的抵抗意志。

酷儿群体将猫的形象化为己用。“爱猫拉拉”(the cat-loving lesbian)成为了一个 “内部梗”,纽约同志中心(NYC’s Gay Center)曾办过一场叫做“女同性恋猫咪世界”(The Wide World of Lesbian Cats)的展览,追溯猫意象在早期女同志印刷文化中的流行。

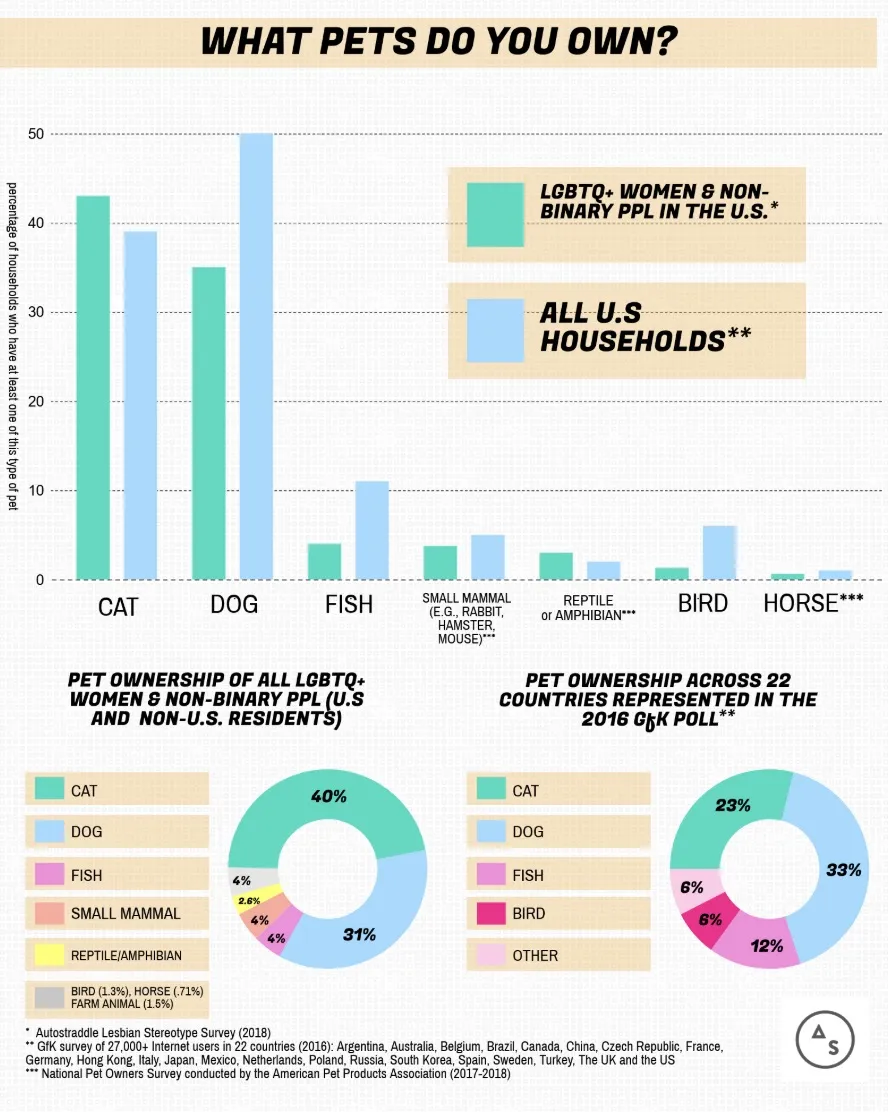

甚至有机构曾统计过酷儿群体中的养猫人士比例,来试图验证 “女同性恋爱猫” 这一刻板印象的合理性,结果表明,女同性恋确实爱猫。

女人好,猫就好。

女人坏,猫就坏。

但是,“指猫骂女人” 的历史,也许终于要结束了——

不是因为猫有什么变化,而是女人不再被动地躺进一个喻体里,等待被命名、被裁决。

正如最懂得玩弄流行文化符号的女性之一、著名 “cat lady” 泰勒·斯威夫特在歌词中所写道的:

“Karma is a cat / Purring in my lap 'cause it loves me.”

— The End —

BIE别的女孩致力于呈现一切女性视角的探索,支持女性/酷儿艺术家创作,为所有女性主义创作者搭建自由展示的平台,一起书写 HERstory。

我们相信智识,推崇创造,鼓励质疑,以独立的思考、先锋的态度与多元的性别观点,为每一位别的女孩带来灵感、智慧与勇气

公众号/微博/小红书:BIE别的女孩

BIE GIRLS is a sub-community of BIE Biede that covers gender-related content, aiming to explore things from the perspectives of females. Topics in this community range from self-growth, intimate relationships and gender cognition, all the way to technology, knowledge and art. We believe in wisdom, advocate creativity and encourage people to question reality. We work to bring inspiration, wisdom and courage to every BIE girl via independent thinking, a pioneering attitude and diversified views on gender.

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐