瓊瑤:是當之無愧的華語電視劇製作女王!傲視群雄的輝煌成就,她不完美!但是她是點燃過我們的女人!(上)

瓊瑤曾經真正掌握了一個時代,是當之無愧的華語電視劇製作女王。她一生共創作了 60多本小說,改編製作的電視劇達 50餘部,部部轟動,收視長紅,幾乎定義了一整代人對愛情與情感的想像。那是一種傲視群雄、無人能及的輝煌成就。

瓊瑤的熱烈與直白,其實早就寫進了她的文字與歌詞之中:

「讓我們紅塵作伴,活得瀟瀟灑灑

策馬奔騰,共享人世繁華

對酒當歌,唱出心中喜悅

轟轟烈烈,把握青春年華」

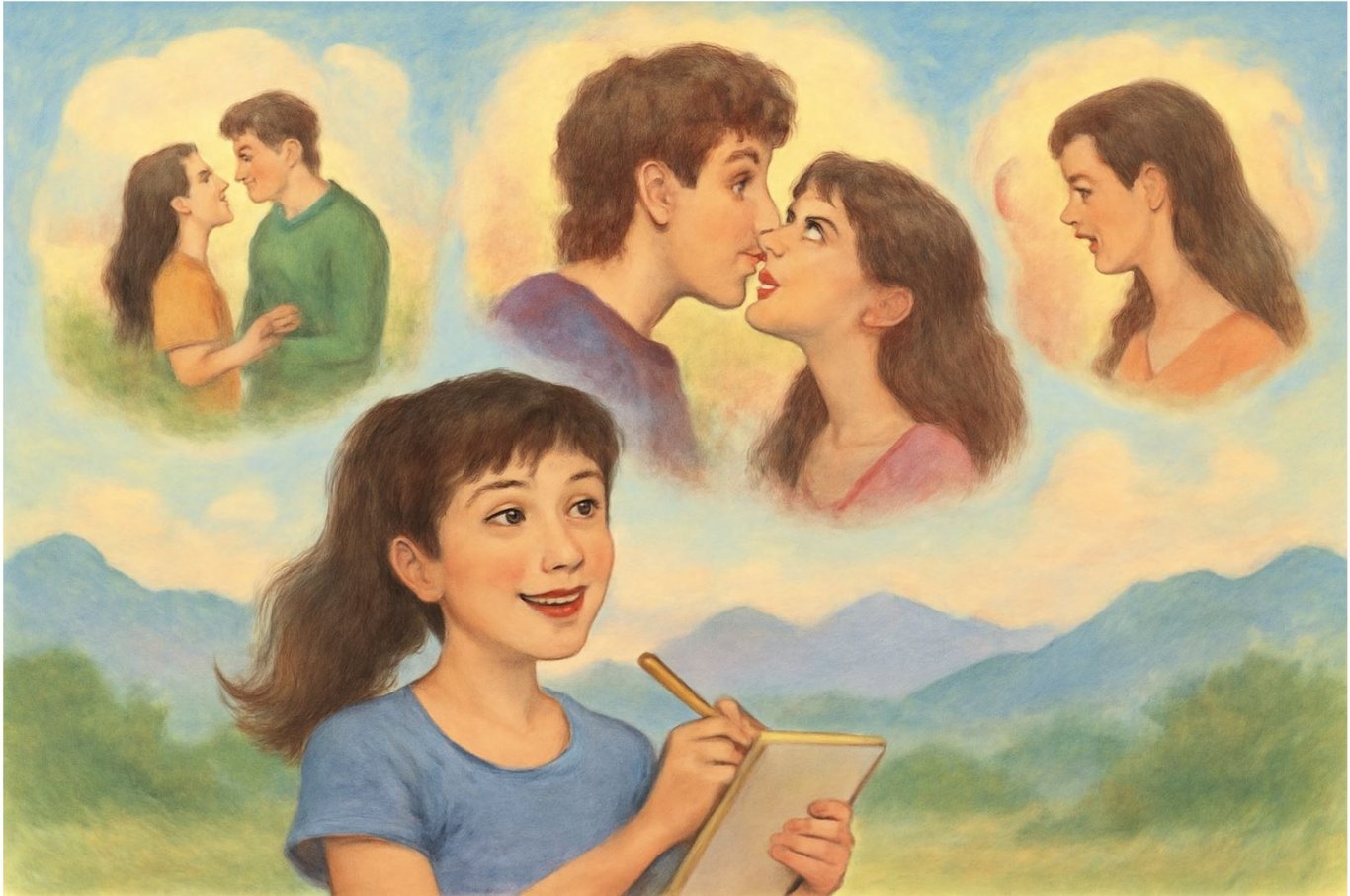

這首《當》,曾經燃動了無數女性的血液——熱烈、豪邁、不再壓抑,唱出了女性渴望主動、渴望自由、渴望奔赴人生的青春呐喊。這種主動性、這種敢於向前衝的女性姿態,才是她風靡幾十年的根本原因。

(🥰🥰🥰🥰閱讀這篇文章時,不妨搭配女皇卡捷琳娜的戰歌《Hall Om Mig》一同聆聽。雖然這首歌表面上是一首情歌,但那份炙熱與赤誠,不只是愛情的表達,更是女性內在情感力量的燃燒。

瓊瑤的才華毋庸置疑。她帶給我們的感動與影響,從不是幻覺,而是真實而深刻地參與了華語女性情感想像的建構。在她的作品中,有酒、有歌、有義氣的知己,有不被父權遮蔽的姐妹情誼,也有女性主體的慾望書寫與愛的吶喊。

小燕子那樣天不怕地不怕、直球表白、敢愛敢恨的角色,徹底打破了過去華語影視裡「圍著男人轉」「為男人犧牲」的女性慣性模板。瓊瑤的鏡頭永遠對準女性——女性是敘事主角,男性只是陪襯與助力。這在那個時代,是非常罕見且開創性的敘事突破。

她讓女性敢於說愛,敢於談慾望,敢於從「等待被愛」轉為「主動出擊」;而我們當年被感動、被點燃的情感,也從不是被誰洗腦的結果,而是她喚醒了我們體內本就存在的那一束火光。

與那些自詡理性、卻滿口虛偽的文人相比,瓊瑤這樣知行合一、有情有義的人,其實可愛得多,也值得尊敬得多。

她不只寫劇本,更親自選角、親自培養演員,把一個個「瓊瑤女郎」的靈魂賦予立體——

誰沒有曾被她筆下那一雙雙盈滿淚水的眼睛打動過?

她成就了一代華語女星:林青霞、劉雪華、陳德容、蔣勤勤……無數女性的驚鴻之姿,都是在她的筆下與鏡頭中綻放出來的。

而說到《還珠格格》,那更是橫掃東亞的現象級文化爆款:

1998年首播收視高達 65%,創下中國電視劇歷史紀錄,至今未被真正超越;

台灣平均收視超過 10%,風靡韓國、日本、泰國,甚至被收錄為中文教科書的學習素材;

小燕子、紫薇、金鎖的貼紙、光碟、文具、日記本鋪滿東亞街頭巷尾,是整個世代華人少女的青春圖騰。

說它是東亞的《權力遊戲》毫不為過——只不過它不是靠權謀與屠殺,而是靠情感、女性主體與生命力完成的文化征服。在這點上,她的成就遠遠超過許多自詡經典的男性作家,甚至包括金庸。

當然,我們也不能否認瓊瑤創作中的局限與陰影——她筆下的愛情有時過於理想化,過於纏綿,甚至導致部分女性內化了「戀愛至上」「感情即全部」的價值觀。她對父權的批判有時仍流於溫柔的妥協,而不是徹底的結構對抗。

但我們也要記得,女性不是完美的,也不需要完美。人是立體的,不是非黑即白的二元器件。

我們可以批判瓊瑤部分敘事對「戀愛腦」的鞏固,但同時也應該誠實承認:她曾真實地為女性創造過感動、啟發與主動的空間。她在那個父權深重的時代,讓無數女性第一次感覺到「原來我也可以主動愛、主動選擇、主動出聲」,那份情感與勇氣,至今仍有餘溫。

我們之所以熱愛瓊瑤劇,並不只是因為她描寫了動人的愛情,而是因為她打造了一整套極具完成度的美學體系——劇情緊湊、人物鮮明、配樂激昂動情,處處可見創作者的掌控力與情感深度。而這一切的靈魂核心,正是瓊瑤。

她的選角之準確,角色與演員的氣質契合度之高,使觀眾不只是「看戲」,而是在見證一個個角色真正「活過」。瓊瑤筆下的「美人」,不僅美在外貌,更美在光彩奪目的個性與生命力。

放眼如今資本包裝下的娛樂圈,滿屏「標準美女」形象千篇一律、台詞說「絕色傾城」,實則演員平庸無神、毫無氣質,令人麻木倦怠。

相比之下,瓊瑤女郎哪一位不是美得各有風骨,演技貼合、令人動容?

陸依萍的燦爛反叛,小燕子的俠義熱烈,紫薇的才華溫婉、堅定從容;如火的蕭雨鳳,堅忍的蕭雨娟——她們主動、熱烈,有主見、有情緒、有尊嚴,充滿鮮活的生命張力。

如果不是因為「愛上一個男人」,被困進犧牲的愛情劇本,她們本應在更廣闊的世界裡自由閃耀。

但即便如此,她們仍然耀眼,仍然值得被喜愛與尊敬。

瓊瑤最令人敬佩之處,是她曾以一人之力,構建起一整套以女性為主體、情感為核心驅動的文化宇宙。她讓「女人就是主角」這件事,提前幾十年在華語世界成為現實。

即使這個宇宙後來被父權評論視角改寫、被商業套路掏空、甚至被某些女性誤讀為「戀愛腦教科書」,也抹不去她曾點燃無數女性「我值得成為主角」的夢想與勇氣。

在批評瓊瑤的「女性形象」時,我們是否也該一視同仁,看清那些更赤裸、更暴力的男性創作者?

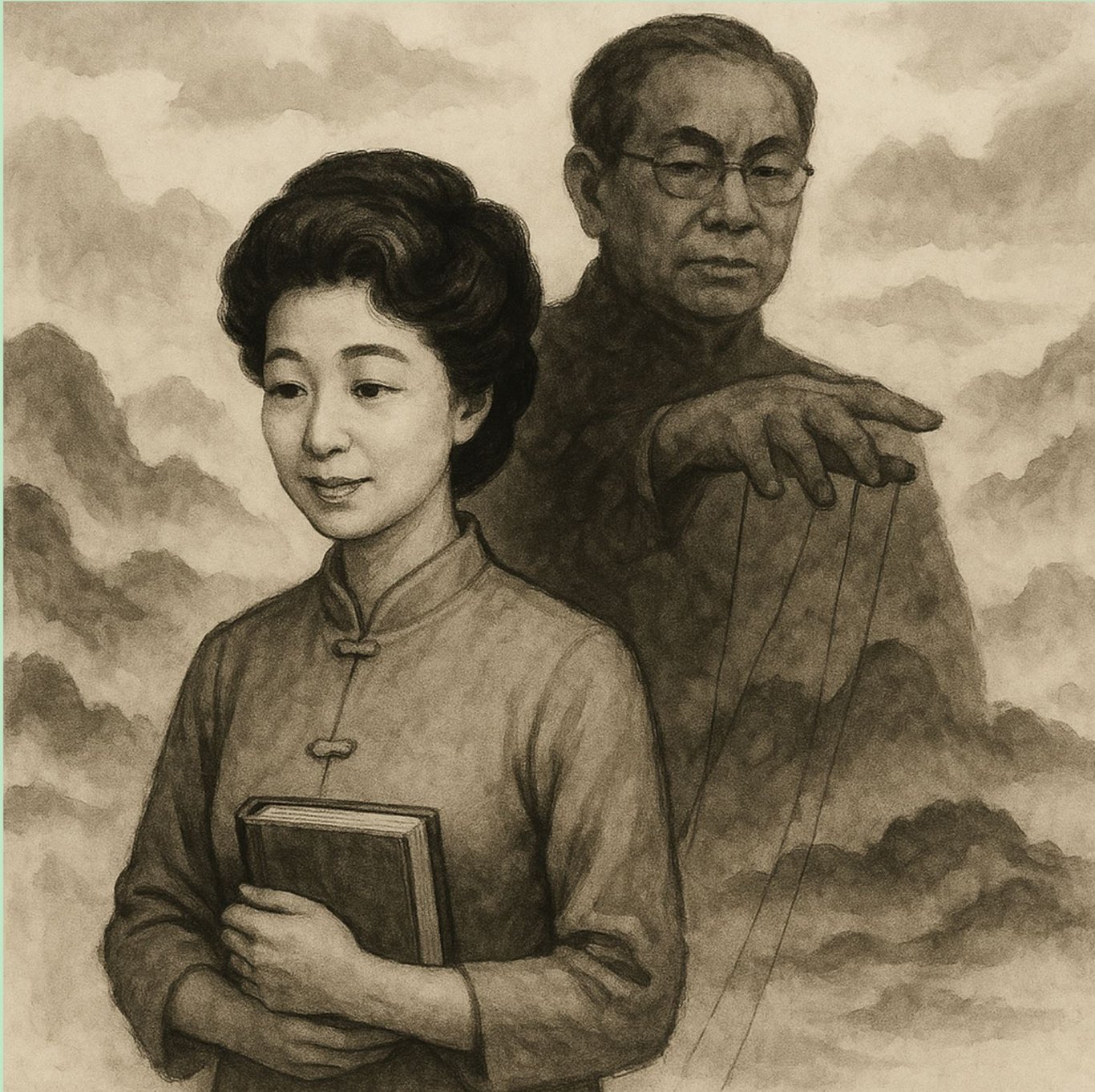

瓊瑤也許內化了父權、投射了創傷,但她的才華與成就難以抹去。她身兼作家、編劇、導演等多重身份,是當代極少數能在影視產業掌握主導權的女性之一。她不是不清醒,而是被整個結構困住——她筆下那些「為愛癲狂」的男主,其實是在復刻並合理化她與平鑫濤那段無法逃離的關係。而平,甚至曾開車威脅要與她同歸於盡。

(我並不願提起平鑫濤,就如同我在讚頌梅莉·史翠普或伊麗莎白·泰勒時,無意被迫提及她們背後的那些丈夫一樣。提到費雯·麗(Vivien Leigh)的丈夫,只讓我想到那些在她們生命裡扯後腿、在事業上掠奪光芒,甚至在她們離世之後仍陰魂不散的男人。他們不僅耗盡了這些女性的才華與精神,還妄想在她們的傳奇中留下自己的痕跡。可惜的是,今天我在這篇文章裡不得不提起平鑫濤,只為了還原這位傳奇女性——瓊瑤——那一面本該被看見,卻常常被忽視的悲哀真相。她的成就曾被愛的名義所掩蓋,她的天賦也曾被「恩愛」的糖衣吞噬。我們若不揭開這層浪漫的包裝,就無法真正理解她所承受的傷與困。)

如果我們能將這種深沉而澎湃的愛,不再無限浪費在男性身上,而是轉向自己、獻給自己,我相信——琼瑤,將會成為一個更加完整、更加自由的琼瑤。🥰🥰🥰🥰)

不再是為了誰而愛的女性,而是為了自己而活的創造者。)😍😍😍😍😍😍

一想到這樣的傳奇不是由一個資本集團、也不是由一個男性導演所締造,而是出自一位女性之手——我就熱血沸騰,驕傲得想落淚。她用筆寫愛,也寫痛;用鏡頭拍美,也拍烈。她不是完美的,但她開創了前所未有的女性敘事宇宙,讓千萬少女第一次在螢幕前看見:原來我們也可以主動,也可以追夢,也可以轟轟烈烈地愛一場。

如果瓊瑤所愛的是自己的事業、自己的未來,若她最深的熱情與柔情都能獻給她自己——那該有多好。我們曾經見證的「瓊瑤時代」,原本本可以是另一種模樣喃?一個真正屬於女性的時代,一個由女性筆下誕生、女性視角主導、女性情感做主的時代。如果瓊瑤沒有遇上那個對她PUA、情感操控與資源掠奪的平鑫濤;如果她的才華沒有被誤用來包裝男權敘事,而是徹底為女性發聲——那個時代,或許會更驕傲、更自由,也更燦爛。

也許:小燕子在江湖上轟轟烈烈,行俠仗義;紫薇憑著才藝與頭腦,開店經商、自立門戶;陸依萍不再為愛卑微落淚,而是以犀利筆鋒寫出女性的憤怒與尊嚴;陸如萍不再只是委曲求全的淑女,而是在歌聲中唱出女性的意志與渴望。瓊瑤筆下那麼多聰慧、獨立、充滿情感張力的女性角色,本該擁有另一番天地與真正的自由——如果她們不是一再被導向為男人犧牲的角色,而是被允許為自己而活。

正如瓊瑤!!!

也如同無數瓊瑤背後那些逍遙隱身的、光榮偉大的男人們!男人總是能輕易地隱身,讓女性付出一切,還要背負所有的罪名。而他們只需要享受飛黃騰達就好了。古往今來總是如此。

瓊瑤的愛情不是自由的選擇,而是一場情感的囚籠。她在痛苦中將壓抑情緒轉化為創作動力,也用文字完成自我療癒與某種形式的控訴。

她被鎖在「愛與忠誠」的話語陷阱裡,被「情感剝削+商業壟斷」雙重套牢。

平鑫濤以「我愛妳」之名操控她的情感、時間、產權與未來,實際行為卻是一種深層結構化剝削。

而瓊瑤,在那樣的情境中,努力書寫、努力活出價值,最終也成為一位「被犧牲也仍在創造」的女性符號。

👁🗨 看見瓊瑤,更要看見她背後那個因她飛黃騰達的男人與其家族

瓊瑤為一整個世代的情感書寫奠基,塑造了無數關於愛與癡戀的幻象;而在她專注於書寫與創作的歲月裡,權力與財產的分配,卻主要由平鑫濤及其家族掌控與安排。所謂的「光環」,點亮了她的柔情與知名度,也在某種程度上,成就了他們的事業與資本累積。

我們來看看在琼瑶筆下,以及多份公開資料與自述中,平鑫濤對她所做的事實與安排:

「夫妻共同財產制」名義下的不對等現實

雖然琼瑶與平鑫濤曾採用「夫妻共同財產制」,但據琼瑶所述,實際財產管理權始終掌握在平鑫濤手中。她曾多次建議改為「分有制」,卻遭拒絕。遺囑安排未顧及琼瑶權益

據琼瑶自述,2007年平鑫濤於80歲時立下遺囑,將大部分資產指定給前妻與子女,並未保留琼瑶應得的創收與貢獻繼承權,導致她在晚年深感失落。以「深情」為名的情感控制

在《我的故事》中,琼瑶曾回憶平鑫濤透過大量情書、驚喜安排與浪漫舉動強化情感連結,塑造出「此生非妳不可」的氛圍,進而綁定她的情感選擇。以死亡威脅捆綁情感

琼瑶曾多次在書中提到,平鑫濤曾對她表示:「若妳離開我,我就去死/我們一起死」。這種話語和行為模式,無論當時是否成真,都是典型的情感勒索與控制方式。權力核心被家族壟斷,琼瑶淪為創收工具

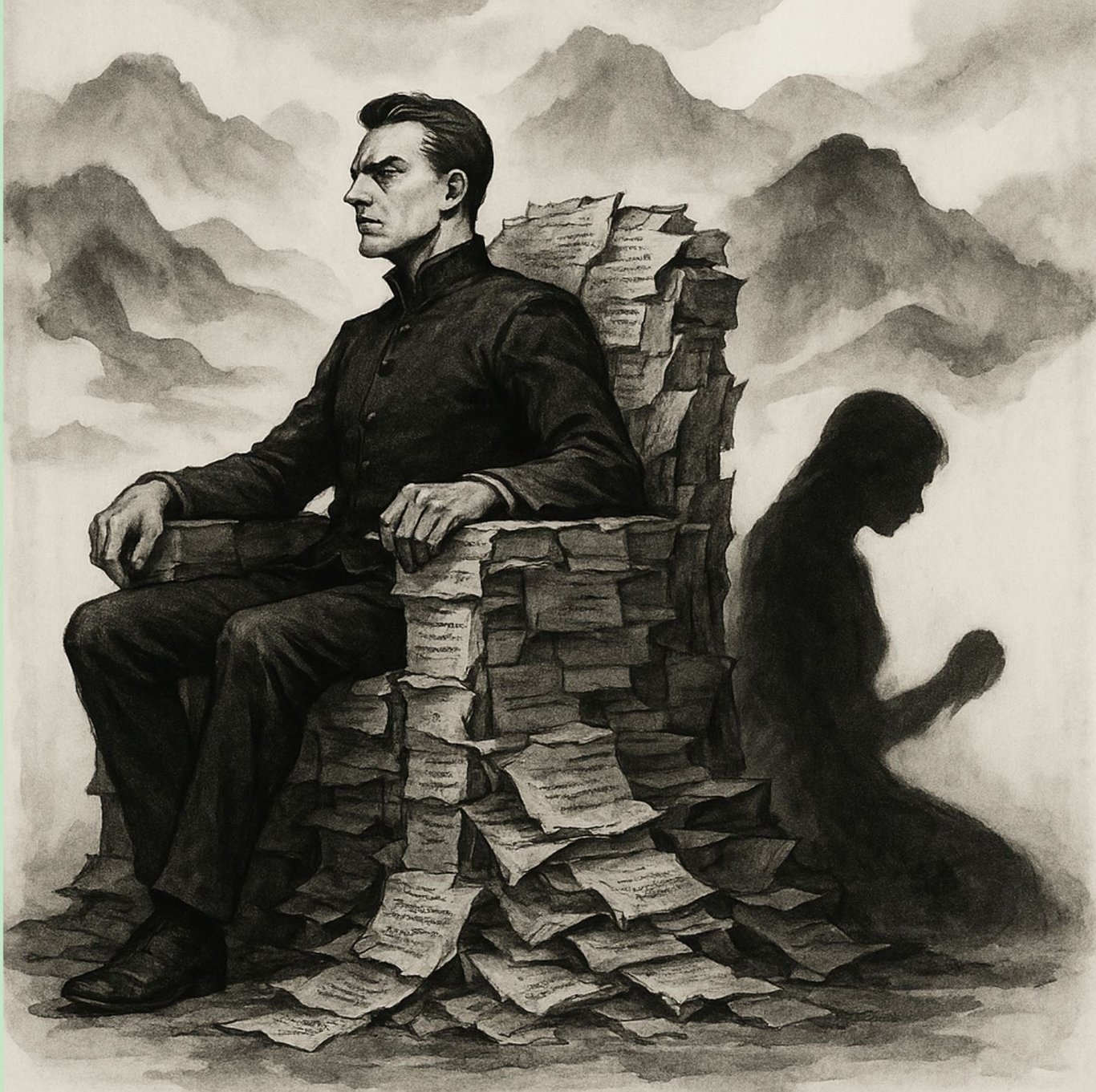

儘管琼瑶是皇冠文化最核心的創作者,但在集團經營與權力核心中,她並無實際話語權。公司中高層多由平鑫濤及其子女掌控,琼瑶多年來主要扮演「持續創作、貢獻營收」的角色。創作自由換來經濟被綁架

長期以來,琼瑶被定位為皇冠的「金雞母」。她源源不絕地投入創作,卻未能在資本結構上獲得等值回報,形成典型的「被愛/被榨取」雙重困境。

瓊瑤筆下的男主角多具「癲狂愛戀」特質,這些形象其實是她內在心理對平鑫濤關係的一種投射——癡纏下的無助與無力感被書寫成了愛情模版。

自傳中她提及自己曾試圖離開平,但總被他用極端方式阻止—這心理壓迫一直被她轉化並內化在作品中,如鏡射她無法走出的被控狀態 。瓊瑤把這段關係內化轉化為創作能量,書寫出的狂熱愛情同時也是自我療癒與控訴。

無比可惜的是,瓊瑤在《雪花飄落之前:我生命中的最後一課》中仍這樣描述她與平的關係──『你追我逃』、『一對恩愛的老夫老妻』。或許熱愛閱讀與寫作的瓊瑤,一輩子都被困在平所給予的『恩愛』兩字裡,不願在最後醒過來。這讓我感到幾分無奈,對這位傳奇女性也有著無比的悲哀──她真的把這些傷害看成了深愛,直到她生命的最後一刻。

在琼瑶笔下,梦是一种重要的情感结构。从《一帘幽梦》《梦的衣裳》《几度夕阳红》到《我是一片云》,她不断书写着一个核心母题:女性如何在梦里爱一个男人,爱到失去自我。梦,是柔软的、哀愁的、美丽的,也是被规训过的情感牢笼。它以“牺牲之美”来掩盖“压迫之实”,让无数女性在感动中自我吞噬。

“她不能懂、不能说、不能醒。”这些女性角色被设定为为了爱情可以等待、忍耐、隐忍,甚至默默牺牲一生。观众流泪,是因为她们的痛楚真实;但观众也被俘获,是因为这些痛楚被浪漫化、诗意化,成了一种优雅的受难。我们感动于她们的深情,其实是在消费她们的苦难。

琼瑶自己也活在这种梦里。她在自传中多次写到:“我不是没想过要离开他。”但每次,都被平鑫涛用“我会带你一起死”的极端手段挽留。于是她将这份惊惧、窒息与控制,写进了一部部炽热的剧本里,包装成“癫狂的爱”,变成观众眼中的“深情至死”。她被爱绑架,于是在痛苦中,把情感投入写作,也用写作书写了自己——她既是创作者,也是牺牲者。

不!」她憤怒地對他說:「我不是叫你離婚,我是要你退出我的人生。你已經有家、有妻、有兒女,為什麼還要闖入我的生活、帶來痛苦?」

她的母親早就識破了這個男人的本性——他要家庭、要兒女、要名氣、要風流,還要一個願意為他犧牲的女人。他什麼都不想放棄,但最後一定會有一個人被毀掉,而那個人,永遠是她。

她明知道這場感情是一場火災,也曾想過離開、想過自救。但他卻用「死亡威脅」來勒索她的同情,製造她的罪惡感。當她說出分手,他就把車開向懸崖,彷彿在逼問:「妳不要我,那我就死給妳看。」

她被迫撲上車頭,在生死邊緣將他拉回。琼瑤並沒有因此贏得尊重,只是更深地陷入了一段「救贖式愛戀」的陷阱——她不再是愛人,而成了責任、負擔與罪感的載體。

關於琼瑤是如何數次想分手,卻分不了;關於平鑫濤開車衝向懸崖,甚至以「孩子還小」為理由拖住她——這些都在琼瑤的自傳《我的故事》中有明確記錄。感興趣的讀者可以自己去翻閱。

這正是一個老掉牙的劇本:一個已婚男人如何套路年輕女性,我們都聽膩了的故事。可惜的是,琼瑤也未能倖免——她選擇相信他,並深信自己與平鑫濤之間,是一段「始終恩愛」的關係。

哪怕平鑫濤直到八十歲仍持續掌控公司,並最終將皇冠出版社的經營權交由家族後代承接,琼瑶依然堅信這段感情是真摯且恩愛的。她沒有公開質疑這份安排,也從未以「犧牲」自居——即使多年來,她為皇冠奉獻了無數作品與青春歲月。

男人所謂的「愛」,常常只是自我中心的佔有——

可以擁有妻妾成群,可以享盡名利與自由,甚至理直氣壯地讓另一個女人替他照顧原有的家庭與孩子,把沉重的過去甩給新的情人接手。

而女人的愛,卻總被社會塑造成一場高貴的犧牲——

要視金錢如糞土、要無怨無悔地奉獻青春與尊嚴,甚至甘願一生被誤解,只為了成全他人的自我想像。

這不是愛的雙標,而是愛的徹底失衡。

男人的「愛」從未是愛,它只是享受被愛的權利;

而女人的「愛」,卻常被訓練成一場自我抹除的修行。

這不是愛的雙標,而是男人的偽裝與設局。

這些男性口中的「愛」,從來不是愛,而是對女人的使用、對關係的算計。

他們擁抱愛,卻只擁抱讓他舒服的那部分——被崇拜、被照顧、被奉獻;

而女人的愛,則被文化訓練成一場自我蒸發的修行:不求回報、無法拒絕、永遠感激。

他要的是一個能理解他辛苦的女人、能分擔他家庭責任的女人、能永遠年輕熱情又不計較的女人。

但這些加總起來,只是一套披著深情外衣的消耗公式,

將女性的時間、身體、金錢與尊嚴,一點一滴轉化為他事業的墊腳石、婚姻的潤滑劑、名聲的保證人。

這不是失衡的愛,

這是將愛工業化、工具化、符號化的父權操作。

這不是愛,從來都不是。

這是一場零工資、無權利、不能辭職的「情感雇傭制度」。

他挑選妳,就像企業挑選一個高度服從、能情緒勞動、能撐起家庭責任的「免費工人」——

要求妳有情感勞動力、有育兒能力、有青春外貌,還要能隱忍、能感恩、能被感動。

但這一切,都不叫做「愛」。這只是用愛的名義簽下的壓迫契約。

他給的不是承諾,而是任務;

他不是付出,而是分派工作。

妳不是被愛的人,而是他自我理想的「服務提供者」。

甚至連「工資」都沒有——因為他是男人,他不需要付出,只要「被愛」就好。

這就是父權文化中的愛:將女性塑造成愛情的生產者、奉獻者、維穩者,卻永遠不是被保障的人。

這種「愛」,不是失衡,是制度性詐騙。

不是情深不壽,是剝削至死。

無數的傳奇女性,早已一再向我們展示——女人是怎麼在「愛男人」的過程中,逐步失去了自己。琼瑤,也不過是這個長鏈條上的一環,終究未能倖免俗套。

這些年,琼瑤飽受批評,有人說她灌輸了女性「戀愛腦」、鼓吹為愛犧牲,甚至把整整一代女性的情感困境,通通歸咎於她。

但,姐妹們——

我們不能把這口鍋,全甩給一位寫小說的女人。

請問:

難道女性為愛赴湯蹈火、戀愛至上,是琼瑤發明的嗎?

《牛郎織女》裡的牛郎,是個偷窺狂、強暴犯,靠偷看仙女洗澡、搶走衣服,一步登天,從凡人升級成神仙。

《聊齋》裡那些所謂的才子,是一群現實廢物,靠狐妖、花妖替他們渡劫升級,才得以飛黃騰達。

《西廂記》中的書生,勾引涉世未深的貴族少女;少女一輩子沒見過男人,初嘗情愛,就為他私奔,代價是終身依附。

再看看那些自古以來的男性作者,他們寫下的愛情劇本,哪一部不是臭不可聞?

下一章,我要带大家看看——那些被冠为**“文坛巨擘”的男人们**,在琼瑶面前如何黯然失色。

金庸、蔡澜、古龙……这些名字人人皆知。但若论:

写作数量与持续产出

作品改编与跨媒介影响力

女性受众规模与社会影响

还能做编剧、填词、制片人、演员培训、选角...

谁能真正比得上琼瑶?

她以一支笔撑起一个时代的出版工业,她用故事构建了几代女性的情感想像空间。她不仅是作家(约一百部小说,65部被改编为影视作品)还是剧本编剧、制片人、填词人,她的努力密度、产出强度与商业成功,早已碾压文坛无数所谓“文艺权贵”。

而最讽刺的是:

她用作品拼出一座**“瓊瑤帝国”**——影响了上百位一线女星创造上亿美金收益,却始终站在“通俗”与“言情”的门外。

相比之下,他们写的是武侠、生活随笔,喝喝茶、说说人生,却依然能稳坐“文学殿堂”的席位。只是因为他们是男性。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐