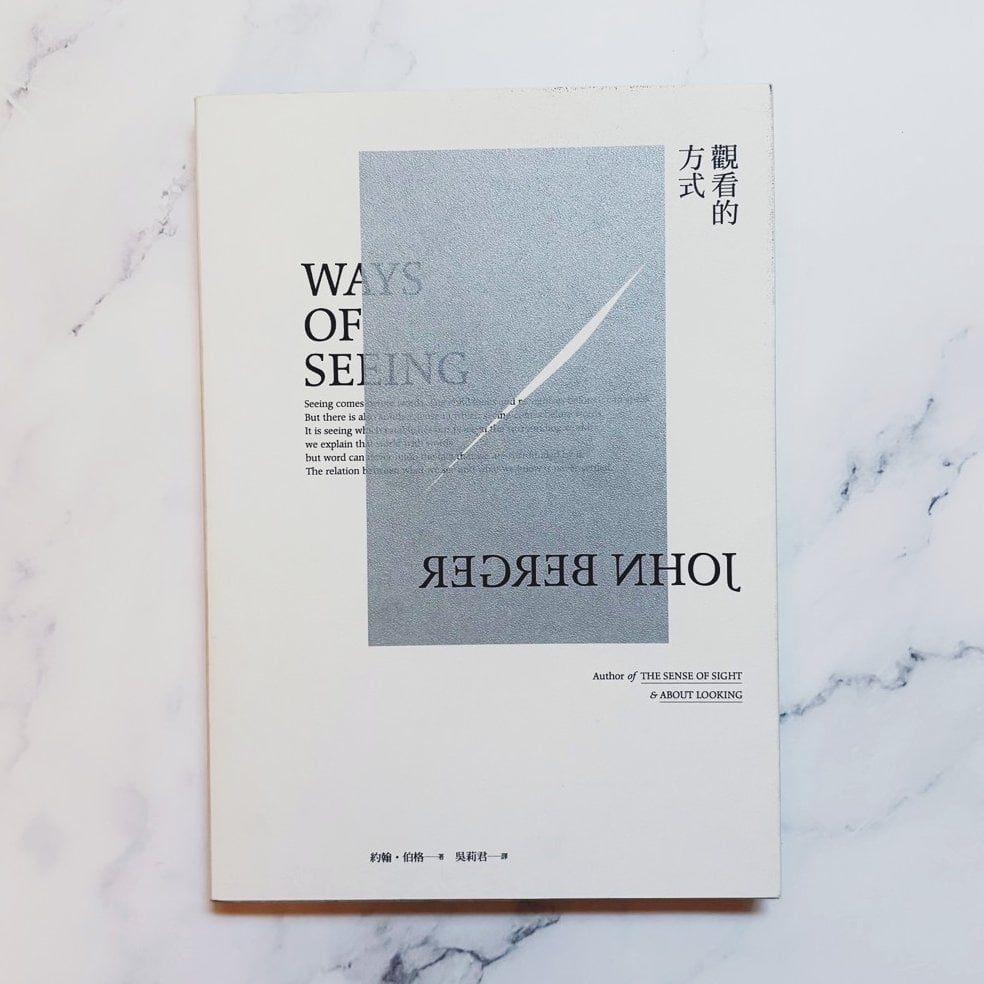

觀看日常超現實:John Berger《觀看的方式》

我們注視的從來不是事物本身;我們注視的永遠是事物與我們之間的關係。

多年前讀桑塔格《論攝影》後開始萌芽出「日常超現實」的概念,「以影像的形式佔有世界,恰恰是重新體驗真實事物的不真實性和遙遠性。」所謂「日常超現實」,是指當代社會中,那些經過攝影、社群、媒體加工後的日常片段,看似熟悉卻已經脫離生活本質的幻象。它們不再是我們活過的、經歷過的現實,而是被觀看、被表演、被消費的「日常」。這些日常逐漸侵蝕生活的真實感,取代成為馴化我們去相信的生活本質樣態。

每日可以接觸到的影像泛濫成災,都是在某種框架內被規訓呈現出來的「現實」。經過編排與過濾,觀景窗早不是觀景,而是過濾與裁剪的手術台,決定什麼可以留下、什麼被切除。社群平台上每一個經過精心編排(與否)的影像,縱然並非所有細節都是「虛假」,但它們共同製造出一種比現實更像現實的幻象,一種會被誤認為「生活」的樣態,但那不是我們真實的生活,而是生活的肖像。透過觀景窗製造與排除現實,等同於創造了另一個世界,而這樣的世界因為距離與異化,最終與真實脫離常軌。

刻意設計的美感、構圖、濾鏡與語彙,讓一張圖像成為某種敘事的載體,也成為觀看的道德陷阱,圖像不再是個人化的紀錄,而是表演與販售;觀看不再是沉思,而是消費與消磨。然而在此觀看依存關係中,我們必須意識到其創造與局限的虛構存在著超現實性,超現實篡位了日常,成為了最具話語權的現實。

這便是我不斷提出質疑的日常超現實。

我們的知識與信仰,會影響我們觀看事物的方式。

Berger 揭示知識體系與信仰價值所建構出來的觀看,必然會影響角度與內化的視閾,在所有的觀看之中,最終都回到自我投射;換言之,人類自始自終沒有離開過柏拉圖的洞穴。這也讓我想到布希亞在《區判》中縝密分析了社經階級與美學品味之間的連結。

藝術在過去創造出一種菁英的觀看方式,在現代自由資本主義下,中產階級也隨著晉升與鍍金,創造出新的權貴階級,我們以為的觀看其實只是站在被建構好的文化階梯上消費意義。這種布爾喬亞式的觀看暴力,以直觀、廉價、美感敘事製造一種幻象,用觀看來鞏固階級與權力。從社群影像、生活品味、到認知世界的圖像,中產主義的觀看,在多數時候已經成為服膺階級與特權的工具。

《觀看的方式》末篇章提及廣告。以Berger 的論述來說,廣告是賣給未來的鄉愁,這樣的描述對過去在廣告業近十年的我來說是無比精準。廣告聚焦在人們的夢想與欲望,讓那「關係」一次次鞏固與拓張,讓消費資本主義從中誕生,說服你可以從大量生產的消費資本社會中「找到自己」。

在這樣的關係下,日常的超現實得以無限延展。我們漂浮在影像的垃圾之海中,揀選關係編織出的垃圾島,發展語言、延續視野,謂之價值體系、謂之記憶、謂之金科玉律,變成我們的身份認同,變成「日常」。

而渴望透過觀看與他人建立依存關係的我們,終究只能在用垃圾堆砌而成的孤島中拾荒。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐