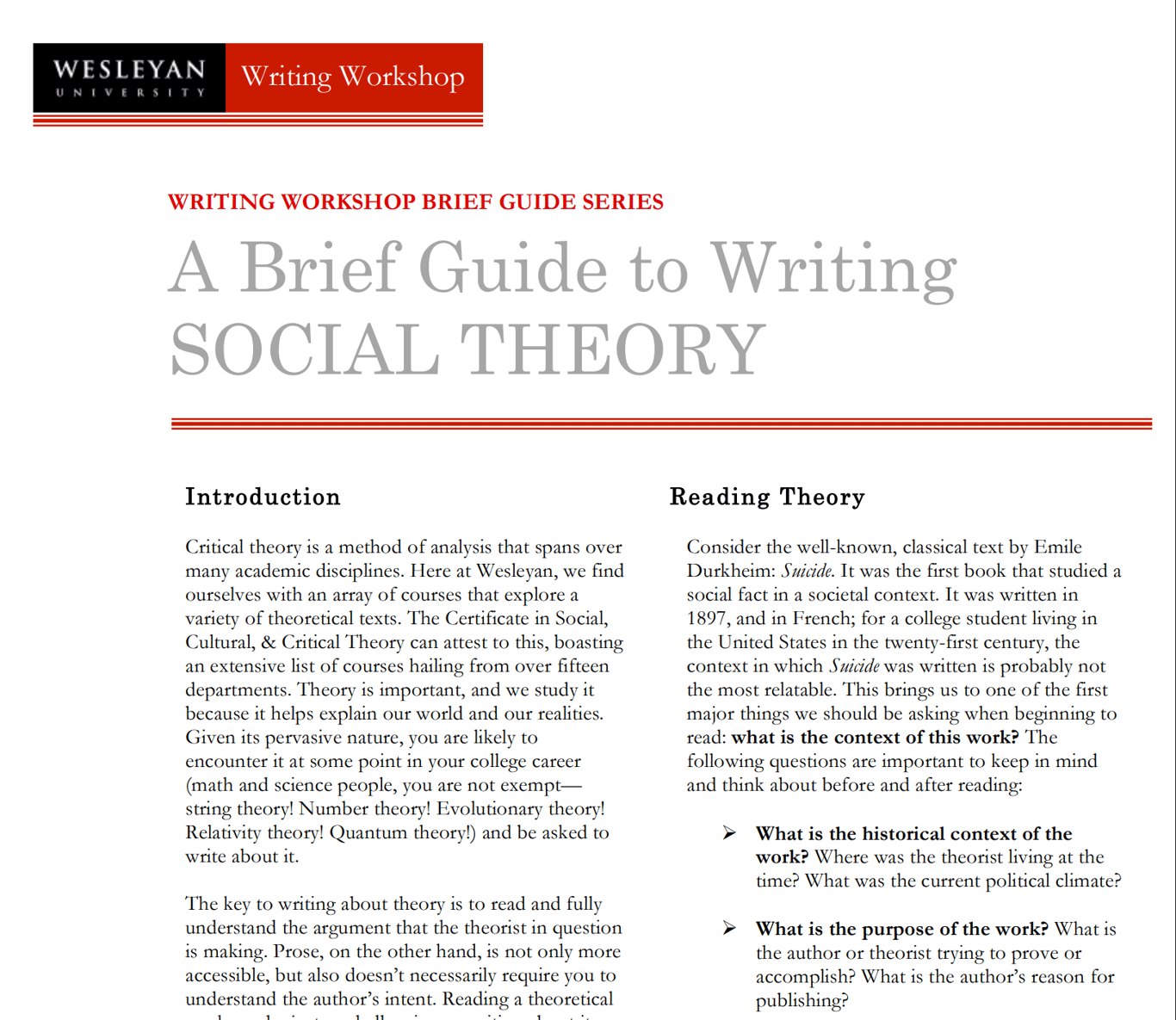

社会理论简明写作指南

社会理论简明写作指南

Savannah Jeffreys/文

王立秋/编译

译自卫斯理安大学的写作工作坊简明指南系列(dl.icdst.org/pdfs/fi...),译文仅供学术交流和教学使用,请勿作其他用途。

引言

理论很重要,我们研究理论,因为理论有助于解释我们的世界和我们的现实。考虑到理论无处不在,你可能会在大学生涯中的某个阶段遇到它(学数学和科学的,你们也不例外——弦论!数论!进化论!相对论!量子理论!)并被要求写关于理论的东西。

写关于理论的东西的关键在于,要阅读并充分理解你所谈论的理论家的论证。另一方面,散文不但更容易读,也不一定要求你必须理解作者的意图。读理论作品的挑战性,可能和写关于理论作品的东西的挑战性一样强,并且当然了,阅读你试图讨论的理论,是必不可少的。我们很多人在上大学前从来没有遇到过经典理论,初次面对这些作品可能把人给吓住。像马克思或弗洛伊德或洛克那样的高超写作技巧肯定会让人心生畏惧;他们看起来超越了我们作为学生经常陷入的那种迂腐“学术”写作的限制。本指南将提供一些关于怎样剖析厚重的理论特别是社会学理论,以及怎样着手写作理论文章的窍门。

读理论

以涂尔干众所周知的经典文本《自杀论》为例。它是第一本在社会语境下研究社会事实的书。它写于1897年,原文是法语;对于其他地方生活的当代大学生来说,《自杀论》的写作背景可能并不是最容易让人直接想到的。这就引出了我们在开始读的时候首先应该问的主要问题之一:这部作品的语境是什么?记住以下问题,并在阅读前后对它们进行思考:

——这部作品的历史语境是什么?这个理论家当时生活在哪里?当时的政治气候如何?

——作品的目的是什么?作者或理论家试图证明什么或完成什么?作者发表作品的理由是什么?

——作者是怎样组织作品的?你能从中识别出结构或模式吗?它有没有被拆成多个章节或部分?

——作者的假设是什么?大多数理论都从假定某些事实开始——这些事实是什么?

——这篇文章和你在课上读过的其他作品有什么联系?拿这个作品来和其他作品比较可能阐明更多意义。

主动阅读

在台式电脑或笔记本电脑上读似乎更方便、更环保——你可能会读到一些很长的文本——但在纸上边读边记会很有帮助。在我的社会理论课上,教授就建议我们要大胆地在书上做笔记,以追踪作品的进展。我们应该试着像画地图一样标记文本,跟着文本往前走。以下几点值得注意:

——模式,常用词,结构的重复,向先前概念的返回

——一切划分或对立的概念。社会理论经常探索某种“两分”,比如说,“私”与“公”,资产阶级与无产阶级

——理解文本必需的具体术语:涂尔干的“失范”,德波的“景观”,阿伦特的“城邦”,可以用颜色来标记不同的词和概念,追踪它们在文本中出现的位置

——在像“但是”和“尽管”那样的词出现的时候你就要注意了,因为它们意味着张力和反驳

头几次通读一个东西的时候,困惑是正常的。很多理论文本(不止社会学,也包括其他学科)有时会给人这样一种感觉,即作者有意在搞隐微写作。很多正典社会学家和理论家不用我们的语言写作;这些作品是从外语翻译过来的,读起来和当代的散文很不一样。

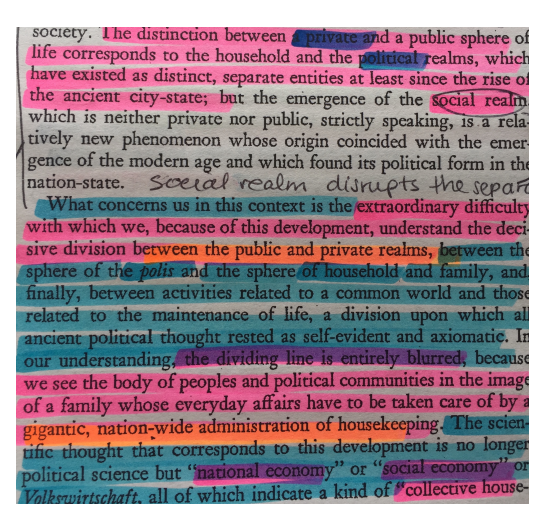

在阿伦特的《人的境况》中,我区分了“公共”和“私人”领域,这篇文章这部分的其他内容也因此而变得容易理解了,我们可以继续标记处像“城邦”与“家政”这样的二元概念。

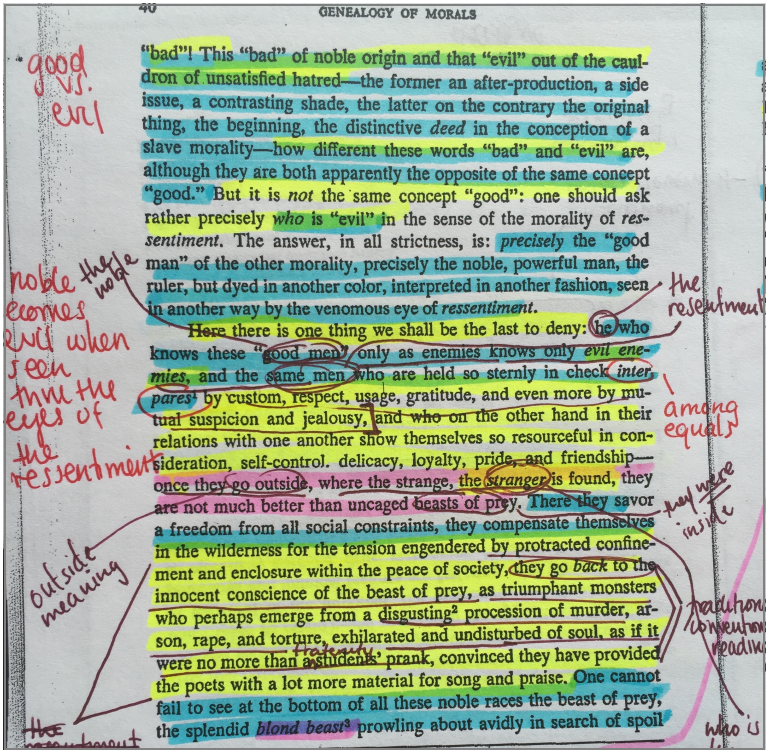

在尼采《论道德的谱系》的这段文字中,我识别出两种对立的力量:善与恶。这里出现的另一对概念是“内”与“外”。接着,我试着识别出反复出现的术语,比如说,“恶敌”,“同类中间”,“怨恨”,“陌生人”等等。把代词和主语记下来也很有用,这样能确保你知道作者在讨论的行动者和接受者是谁。

写

在(在一定程度上)理解文本后,你需要弄清楚怎样着手写你的论文了。你的教授可能会让你写以下积累常见类型的理论文章。

第一种类型是评估或批判某个论证或理论的文章。你可能要就某个具体的话题讨论、评估和/或批判文献,或通过理论来探索某个问题。

——识别论证或理论的优缺点

——讨论重要的东西,不要去推测小的细节

——如果不要求你提出自己的意见,那就得把理论家的意见和你自己的意见分开

——预行讨论反驳的论点

——考虑这样一种可能性,即如果你看到论证有明显的缺陷,有没有这样一种可能,那就是作者有目的地忽视了这个缺陷——试着弄清楚为什么

第二种类型是应用某个理论的文章。你可能会被要求在真实世界中检验一个理论,或把你关于这个理论的知识,应用到实际的社会现象上去。比如说,教授可能会要求:“用课上和阅读材料中讨论过的社会学理论和过程来解释让你来这里读书的过程”。

——把理论及其基础说清楚

——选择适当的现象或案例来应用理论;这样的现象或案例不应该与理论原本依据的现象或案例太过于相似,因为这样的话你就是在重新发明轮子,但也不应太过于不相似,那样的话你就得花大力气去证明能这么用

——强分析很重要;你的类比越好,文章就写的越好

第三种类型是研究论文。研究论文遵循标准的结构,以批判地回顾文献作为你研究问题的根据。你的问题可能会以假设的形式,或应用某个东西的形式出现。论文写作课程会系统地教大家怎么写正式的论文。

该做什么

——解释理论。在批判一个理论之前,你需要“发现”它,让它在你的文章的语境中出现。建立理论的语境和目的,概述它的主要论证。想一想你在阅读时思考的那些问题。

一种方式是用旁白来定义理论:

“马克思的辩证唯物主义理论——即认为我们的观念是社会事件的反映——这是他理解社会变革的方式的特征。”

——定义术语。就算你的教授知道你要分析的文本的作者使用的术语,你也要介绍这些术语,把它们从理论家的世界引入我们的世界。

如:

“催化并引出海德格尔论证核心的观念是‘框架(enframement)’。框架就是使人‘向前挑战’——利用自然,在这里即利用技术来进行大规模生产——的力。”

——用主动语态。这样写会更加有趣,而且,用被动语态听起来就不社会学,因为它消除了情景的主要行动者。

——精简。理论文本本来就足够复杂了。没必要使用不自然的华丽辞藻和夸张语言。精简你的语言。

比如说与其说:

“美国社会是由一个复杂而强大的等级框架建构的。”

不如说:

“美国社会有一个强大的等级结构。”

好的论文主旨句应该是这样的:

——它要告诉读者你要怎样诠释所讨论的主题的意义。

——它是文章的路线图;换言之,它要告诉读者可以预期从论文其他内容得到什么。

——它要直接回答对你提出的问题。论文是对一个问题或主题的诠释而非主题本身。论文必须提供某种理解主题的方式。

——它要提出一个可供其他人讨论甚至反驳的主张。

——它通常在论文的第一段话中出现,向读者呈现你的论证。论文呢的其他部分则是收集和组织证据,来说服读者接受你的诠释逻辑。

不要做什么

——不要只是重复理论家的论证。这只能证明你会用理论家的词汇。你需要解释为什么作者提出他的主张;试图为他们的理论正名,而不只是陈述他们的理论。

譬如:

“在韦伯看来,社会最重要的特征,是科层制:采用科层制的国家会比没有采用科层制的国家进步,因为由于等级原则的存在,科层制在功能上更加有效。”

这个例子分两部分;它告诉我们韦伯的想法是什么,然后进一步解释了这个想法的重要性。

——不要做关于社会的宏大陈述。

譬如:

“现代社会是一个不断受到批评的主题。卢卡奇、德波、海德格尔和阿伦特都从自己独一无二的角度来探讨社会的弊端,但对这四位批评者加以比较,我们会发现他们在思想上有一些相似的地方。”

去掉第一句话,这个段落同样有力甚至会更加有力。

——避免过于赞美理论家。

譬如:

“备受赞誉的、堪称楷模的思想家卡尔·马克思在其典范之作《资本论》中说明了世界向资本主义社会的转变。”

告诉你的读者马克思备受赞誉、堪称楷模对这句话来说什么用也没有;你完全可以假定他们(在大多数情况下就是你的教授)知道马克思是历史是最著名的理论家之一。

在写一个社会学论证的时候,需要记住的第一件事情是,你要把你的论题说得尽可能地清楚。当然,对所有文章来说都是这样,但对社会学来说,有一些缺陷,是你应该有所意识并不惜以一切代价避免的。以下三种有缺陷的论证尤其常见,它们是“个体论证”、“人性论证”和“社会论证”。

——“个体论证”一般以这样的形式出现:“个体自由地选择,通过研究个体的观念和决定就可以解释一切结果”。虽然我们都做自己的选择这点当然是真的,但我们也必须记住,用马克思的话来说,我们是在社会结构给我们的环境下做出这些选择的。因此,研究一开始是什么条件使这些选择得以可能,以及是什么使一些个体能够成功地践行自己的选择(而其他个体则不能)很重要。

——“人性论证”致力于通过一种关于人的准-生物学论证来解释社会行为,它经常以这样的形式出现:“人天生X,因此,Y也就不奇怪了”。虽然社会学家在是否存在普世人性上存在分歧,但他们都一致认为,不能在这个基础上提出解释。相反,社会学要求你质问,为什么我们会说一些行为是自然地,并考察建构此种“自然”状态的社会因素。

——“社会论证”经常会在回应上述论证风格时出现,这种论证倾向于采取这样的形式:“这是社会让我做的”。学生经常会认为这是一种很好的社会学论证,因为它把社会当作解释的基础来使用。然而,问题在于,使用“社会”这个宽泛的概念,会掩饰情景的真实运作,使人很难——几乎不可能——建立强的论证。这是物化的一个例子,即,你把“过程”变成了“物”。社会实际上是一个由在多个规模和复杂性层面上持续进行的互动构成的过程,把社会变成一个铁板一块的“物”就丢掉了它所具备的所有复杂性。人会做决定和选择。一些群体和个体会得利,而其他群体和个体则不会。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐