张美川:《中国社会学史读本》

[有幸邀请到云南大学的张美川老师帮忙编了一个供新生阅读参考的《中国社会学史读本》, 以下为编者说明。编选/各篇按语©张美川,选录文本©原作者/出版方,封面设计/排版©黄俪馨。所有材料仅供学术交流和教学使用,请勿作其他用途。]

编者说明

社会学在中国的兴起和发展历程,是和整个社会从传统向现代急剧变迁、各个阶层努力摆脱种种困境而寻求出路的过程密切相连的。这个过程远非“引进西学以寻求富强”所能简单概括,这门学科几代学人的智识贡献与实践成就,也值得一般社会公众由理解而发生共鸣,进而对学术与政治、自我与公共等诸多重要议题产生兴趣,激发思考的潜能。编者讲授《中国社会学史》多年,深感有必要编选一册资料集,以尽可能简明的方式,在较短时间内让课程修习者及这门学科的初习者领略大概,从资料集所例举的若干篇经典文献中,发现这门学科的基本关怀与问题意识,从而产生研究和思考的兴趣。恰逢立秋君为新生教育邀请编撰社会学各领域的资料册,于是有了这个集子。

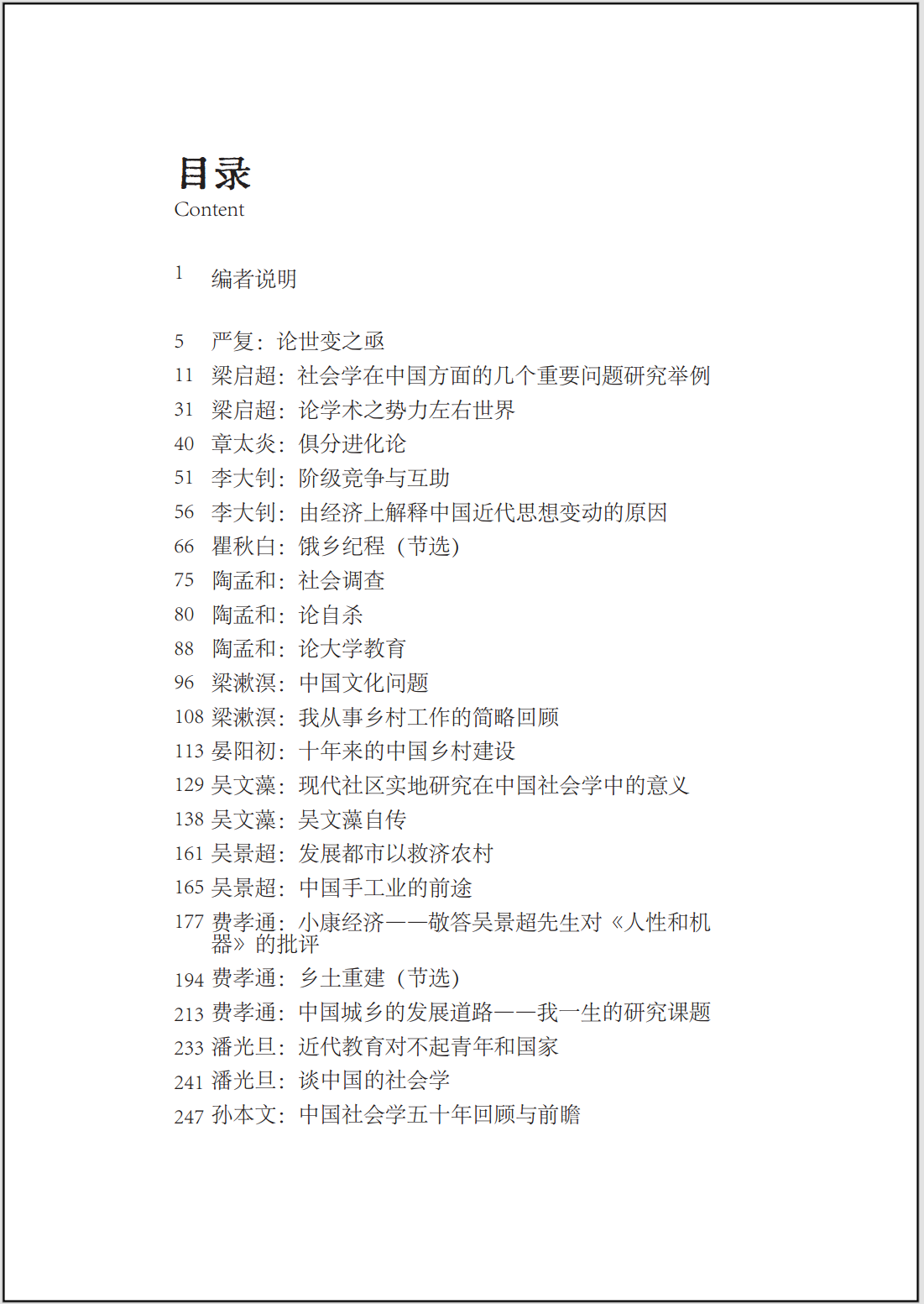

由于条件和篇幅所限,本资料集并未覆盖中国社会学全部学者,所涉历史区间也限定在清末民国时期,文献资料来源于如下社会学者:严复、梁启超、章太炎、李大钊、瞿秋白、陶孟和、梁漱溟、晏阳初、吴景超、费孝通、潘光旦、孙本文。为简明起见,过长的文章没有收入,若干文章和论著的摘录,是编者截取其中比较重要的部分加以呈现。读者可能发现,这些资料文风不一,表达方式殊异,严复、梁启超、章太炎和陶孟和的文言表达,甚至可能带来阅读理解的障碍。但是,克服了最初陌异性、坚持读下来,体会到深邃的理论运思及其与现实形势的复杂关联后,读者可能会感受到不同风格的文字所蕴涵的心灵之美。是的,社会学这门看似严肃的社会科学,其求真的一面固然冷静,但其人文指向中也蕴含了丰沛的情感,我们甚至可以读到这样的段落:

“人不能单独生活的,在单独生活中,会失去生活的意义。人之所以生活是为了别人,没有了对别人的责任,自己的生活意义跟着就会消失。这就是说,个人人格的完整,需要靠一个自己可以扩大所及的社区作支持。自从机器把人口反复筛动之后,它集合了许多痛痒不相关的人在一起工作,在他们之间,只有工作活动上的联系,而没有道义上的关切,现代都市中住着的,是一个个生无人疼、死无人哭的孤魂,在形式上尽管热闹,可是在每一个人的心头,有的是寂寞。”

这段话凝结了对近现代西方工业文明(机器工业)引致社会解组、人性异化的深度反思,也引出了当时正处在由乡土社会向工业文明转型、城乡关系快速变迁的背景下,身处文明的十字路口的中国人究竟何去何从的问题意识,可谓憾人心魂。与费孝通进行学术论辩的吴景超认为这段文字虽美,但在学理上是不正确的,因为乡村意味着封闭和狭隘,只有在更为开阔多元的都市和工业文明中,一个人的人格才能得到尽致发展的机会。这场关于城乡发展道路的争辩并没有对错之分,其中的问题也延续至今。阅读这些文献,深思其中饱含情感与理性的问题意识,萌发独立探索的愿望以及投身于自己所处的共同体建设,应该是今天社会学人的共同责任所系。

张美川,2025年8月26日

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐