多默宗徒到过中國吗?

⼀、多默宗徒。

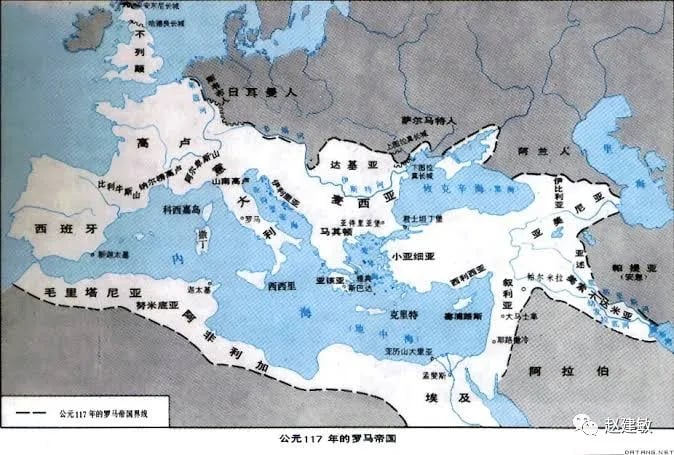

在《新約》中,耶穌⼗⼆位宗徒之⼀的多默共提及11次。其中4次是在提及⼗⼆位宗徒名字時⼀並提到的(瑪 10:3,耶穌⾸遣⼗⼆宗徒;⾕ 3:18,耶穌揀選⼗⼆宗徒;路 6:15,耶穌祈禱後揀選⼗⼆宗徒;宗 1:13, 宗徒等⼈等候聖神降臨)。 另外⼏次分別是:1. 在耶穌被告知他的朋友拉匝祿死了,耶穌逗留兩天後,跟⻔徒們說, 「拉匝祿死了。為了你們,我喜歡我不在那⾥,好叫你們相信;我們到他那⾥去罷!號稱狄狄摩的多默便向其他的同伴說:我們也去,同他⼀起死罷!」(若 11:14-16)從原⽂來看,這⾥的「同他⼀起死罷」的「他」顯然指的是耶穌。然⽽,為什麼多默會認為與耶穌⼀起去死了的拉匝祿那⾥,耶穌和他的⻔徒們就有死亡的危險了呢?多 默似乎很不情願與耶穌⼀起到死亡了的拉匝祿那⾥。其原因⼤概是多默知道猶太⼈正在找機會欲置耶穌於死地,想讓耶穌不要拋頭露⾯以躲避死亡的危險。顯然,多默對耶穌的話理解起來總有些遲鈍,因為耶穌已經說了,「為了你們,我喜歡我不在那⾥,好叫你們相信」,如今,為了你們的信德,「我們到他那⾥去罷!」 多默顯然並未理解耶穌的這些話,他仍然對耶穌缺乏信德,因⽽不願冒死亡的危險前往,所以他才帶著不滿對同伴們說,「我們也去,同他⼀起死罷!」 2. 在最後晚餐之後,耶穌告訴⻔徒們說,「我去了,為你們預備了地⽅以後,我必再來接你們到我那⾥去,為的是我在那⾥,你們也在那⾥。我去的地⽅,你們知道往那⾥去的路。多默說:主!我們不知道你往哪⾥去,怎麼會知道那條路呢?耶穌回答說:我是道路、真理、⽣命,除⾮經過我,誰也不能到⽗那⾥去。」(若 14:3-6) 此時的多默並沒有理解耶穌跟他說的話,「我去了,為你們預備了地⽅以後,我必再來接你們到我那⾥去「, 「我去的地⽅,你們知道往那⾥去的路」,所以他才固執地提出疑問,⽽且語⽓中略帶埋怨,「我們不知道你往哪⾥去,怎麼會知道那條路呢?」 3. 耶穌復活後顯現給⻔徒們,前⼀次,多默宗徒不在,此次耶穌顯現給宗徒們並特別與多默對話。這是⼀次極為重要的對話,完全⻅證了耶穌的復活。若望福⾳記述前後連續,重點突出了耶穌前⼀次顯現時多默的不在,提及多默之名3次。「⼗⼆⼈中的⼀個,號稱狄狄摩的多默,當耶穌來時,卻沒有和他們在⼀起。別的⻔徒向他說:我們看⻅了主。但他對他們說:我除⾮看⻅他⼿上的釘孔,⽤我的指頭,探⼊釘孔;⽤我的⼿,探⼊他的肋旁,我決不信。⼋天以後,耶穌的⻔徒⼜在屋⾥,多默也和他們在⼀起。⻔戶關著,耶穌來了,站在中間說:願你們平 安!然後對多默說:把你的指頭伸到這⾥來,看看我的⼿罷!並伸過你的⼿來,探⼊我的肋旁,不要作⽆信的⼈,但要作個有信德的⼈。多默回答說:我主!我天主! 耶穌對他說:因為你看⻅了我,才相信嗎?那些沒有看⻅⽽相信的,才是有福的。」(若 20:24-28) 耶穌此次顯現中,多默宗徒的固執更加凸顯出來,然⽽正是多默的這種「固執」完全⻅ 證了耶穌的復活,並且讓多默⼼服⼝服地呼喊出:我主!我天主!4. 最後⼀次記述僅僅提及了多默的名字。「這些事後,耶穌在提庇黎雅海邊,⼜顯現給⻔徒;他是這樣顯現的:當⻄滿伯多祿,號稱狄狄摩的多默,加⾥肋亞加納的納塔乃⽿,載伯徳的兩個⼉⼦,和其他兩個⻔徒在⼀起的時候」,⻄滿去打⻥,⻔徒們依照耶穌的話打了⼀⽹⻥。」(若 21:2)宗徒多默(Thomas),常常被稱為狄狄摩(Didymus)的多默,或者多默,別號狄狄摩。「多默」是阿拉美語,與希伯來語基本相同,意為雙胞胎。「狄狄摩」是希臘語,也是雙胞胎的意思。傳統上認為,多默宗徒是唯⼀⼀位離開羅⻢帝國疆域的宗徒。

⼆、多默宗徒的⽣平

有關多默宗徒的⽣平,⼈們知道的並不多。傳統上認為,多默宗徒於公元52年在印度⻄海岸的姆茲⾥斯(Muziris)登陸印度半島。印度,已經離開了古羅⻢帝國龐⼤的疆域。多默先在印度⻄部海岸線傳教,給多個家族部落⼈群施洗,並建⽴了7個教會團體。這些部落族群的後代直到 今天仍然聲稱⾃⼰是多默宗徒施洗的基督徒後代。之後,多默⼀路再向東,最後來到印度東部海岸的⻢德拉斯。公元 72年,在印度南部港⼝⻢德拉斯附近的⼭上,多默宗徒被⼈⽤⻓⽭刺死⽽殉道。⻢德拉斯即現今印度泰⽶爾納德邦的著名旅遊勝地⾦奈。多默宗徒在⻢德拉斯的殉道之地現今仍然被稱為聖多默⼭。多默宗徒遺骸被埋葬在他殉道之地。

三、多默宗徒與印度和中國

印度半島⻄南部的基督徒以⻢蘭卡拉正教會(Malankara Orthodox Church)、敘隆⻢蘭卡拉(Syro-Malankara Church)教會和敘隆⻢拉巴(Syro-Malabar Church)教會為主。前者僅接受基督宗教前三次公會議為⼤公會議(即公元325年尼⻄亞⼤公會議、公元381年君⼠坦丁堡⼤公會議和公元431年厄弗所⼤公會議),後兩個敘隆(Syro)教會則與羅⻢天主教完全共融,屬於天主教22或23個東⽅禮派基督徒教會。 ⻢蘭卡拉正教會歷史認為,多默宗徒於公元52年登陸印度⻄ 南部海岸後,建⽴起7個基督徒教會團體,此後前往⻢六甲,中國,後返回印度在印度東部海岸的⾦奈於公元72年殉道。梵⼆會議前,天主教會在12⽉21⽇慶祝聖多默宗徒瞻禮,梵⼆會議後移 到了7⽉3⽇慶祝。公元232年,多默宗徒的遺骸被⼀位商⼈帶到埃德薩(Edessa)埋葬。埃德薩即今⽇⼟⽿其的尚勒烏爾法(Sanliurfa)或簡稱烏爾法。埃德薩城於公元前302年由亞歷⼭⼤⼤帝的將軍之⼀在原城鎮基礎上建設,⼀直是本地⼀個⼩國家的⾸都。公元第2世紀時,埃德薩的教會已有相當規模。公元197年,地⽅教會在此召開埃德薩地⽅公會議。⼤概是在公元232年聖多默

宗徒遺骸被遷葬到埃德薩之前,敘利亞⽂的《多默⾏實》(⼤概在公元180-230年)成書。公元 242年,埃德薩被並⼊到羅⻢帝國。在羅⻢帝國迫害基督徒時,這⾥出現多位殉道者。公元325年尼⻄亞⼤公會議,埃德薩曾派代表參加。公元638年,埃德薩被穆斯林軍隊攻陷。1031年⼗字軍東徵後回歸東羅⻢帝國管轄,之後不久⼗字軍在此成⽴⼗字軍國並以其為⾸都,直到1517年被奧斯曼⼟⽿其帝國征服。⼗字軍國統治埃德薩期間的1258年,聖多默宗徒遺骸被分散遷移到意⼤利的奧爾托納(Ortona),希臘愛琴海上的希俄斯島(Chios)(靠近⼟⽿其),主要⼫骸據說是在帕特摩島的神學家若望隱修院教堂內。

印度金奈多默宗徒墓與本文作者。2019.11.11.

《多默⾏實》雖然成書很早,但內容上除了國王的名字和部分⼈名能夠找到對應的印度歷史之外,卻少有可資證實的歷史資料,更多的則是⼀些有關信仰的故事。例如,它記述說多默被⼀位商⼈以⼯藝師和建築師的身份帶到印度,印度國王給了多默許多銀⼦來建造王宮,多默卻將銀 ⼦全部散髮給了窮⼈,等到印度國王發現⽽責怪他時,國王的弟弟前來說情,說⾃⼰在夢中看到多默在天國給國王建造的⾦碧輝煌的王宮,但國王並不買賬,下令⼠兵將多默⽤⻓槍刺死。《多默⾏實》中沒有提及中國的任何蛛絲⻢跡。據有些學者記載,成書於第3世紀中葉(⼤約公元230 年)的《宗徒的教導》(Didascalia Apostolorum),最早提到多默到過印度:「印度及其國家周遭邊界的地⽅,甚⾄遠到海邊接受聖多默宗徒所祝聖的聖秩鐸職,聖多默是教堂的領導者同時也是執⾏者。」 此書原⽂為希臘⽂,但已經遺失,僅存敘利亞⽂譯⽂原稿。

最具說服⼒的歷史資料是印度敘隆⻢拉巴派的敘利亞⽂加採東祈禱詞(Chaldean breviary)。 此祈禱詞始⾃第4世紀,在多默宗徒瞻禮的第⼆晚禱中有這樣的詞句:「因著聖多默,中國⼈和埃塞俄⽐亞⼈皈依了真理。」「因著聖多默,天國降臨於中國。」。 在此祈禱詞的另外⼀處,有如下對經字句「印度⼈、中國⼈、波斯⼈,以及所有住在敘利亞、亞美尼亞、愛奧尼亞、羅⻢尼亞諸海島的⼈⺠,都紀念多默,敬拜我們的救世主。」

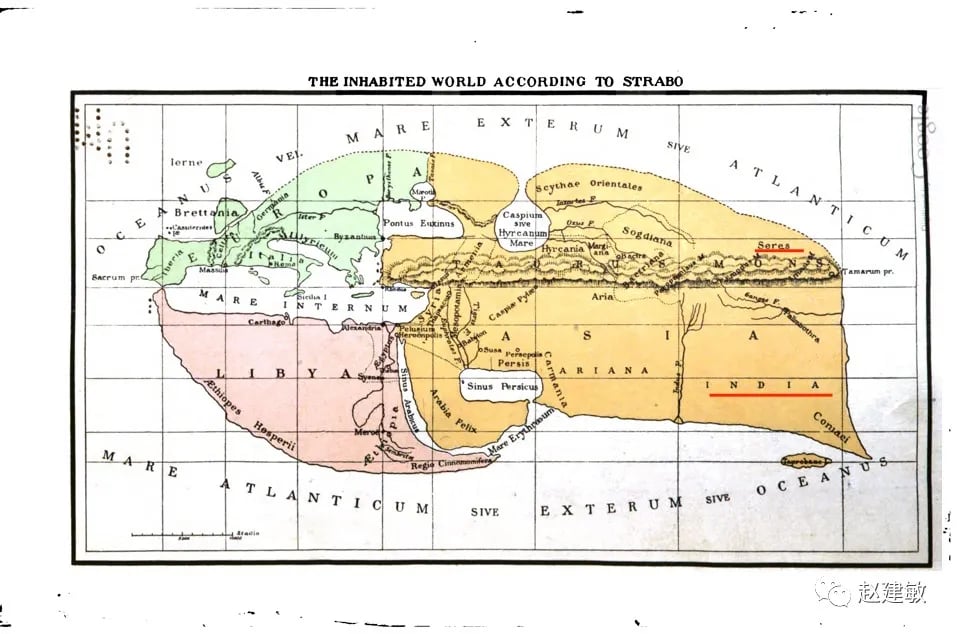

此外,也有另外⼀些資料佐證了中國的早期基督徒歷史。⼤約卒於公元330年的護教學者阿諾⽐烏斯(Arnobius )有《駁異教七書》留世。此著作成書於公元300年左右,其中第2卷記載, 「印度⼈、絲綢國⼈(Seres)、波斯⼈、⽶底亞⼈,。。。。。。都皈依了基督信仰。」 阿諾⽐烏斯主要以拉丁⽂寫作,絲綢國(Seres或Seras) 被認為是早期拉丁語對中國⼈的稱呼。 另外,據《彭城晚報》2009年6⽉25⽇報導,⼀個直徑13.4釐⽶的東漢基督福⾳銘⽂銅鏡在江蘇徐州被發現。銅鏡製作年代在東漢後期,下限不晚於曹魏,⼤概年代在公元200-300年。銅鏡銘⽂共⼗⼋字:作神鏡,尊⼀帝。德⺟⽬⼈⼦。有王赫。志,重,須,毓。此銘⽂⼤意是:作此神鏡,尊崇唯⼀上帝,聖德之⺟(瑪利亞)親眼⻅證⼈⼦(耶穌基督)誕⽣,有帝王之赫赫威嚴,凡⽴志信仰他的,要重新,能再⽣。 東⽅禮加採東派宗主教阿愷烏斯(Achaeus)於公元411-415年任⾊路⻄亞(今伊拉克境內)宗主教,⼈們說是他建⽴了中國(Sina)和撒⻢爾罕兩個基督徒的主教區。

公元552年時,兩個波斯基督徒隱修⼠由中國來到東羅⻢帝國⾸都君⼠坦丁堡。他們在空⼼拐杖⾥帶回來中國的蠶繭蛹獻給皇帝,希望能夠在君⼠坦丁堡⽣產中國的絲綢。他們在中國已經⽣活了很⻓時間,似乎就是聶斯多略派的司祭。 波蘭籍耶穌會⼠⼘彌格(公元1612年-1659年)所著《中國地圖冊》⼿稿中描繪有5種歷史遺存:江⻄吉安廬陵出⼟的鐵⼗字架,⻄安出⼟的《⼤秦景教流⾏中國碑》和泉州出⼟的3尊⼗字架墓碑。在《中國地圖冊》的《江⻄省圖》分冊中,⼘彌格詳細描述了⼀尊刻有三國時期孫吳⾚烏年號的鐵⼗字架:「在吉安附近廬陵的⼀條河邊,有鐵⼗字架⼀座,重約500公⽄,在後漢統治時的公元239年就已經⽴於此地了。」鐵⼗字上鑄有對聯⼀副:四海慶安瀾,鐵柱寶光留⼗字;萬⺠懷⼤澤,⾦爐⾹篆藹千秋。「⾚烏」為三國東吳孫權的年號,時間在公元238-250年。明末詩⼈劉嵩(1321-1381),⼜作劉崧,字⼦⾼,寫有相當⻓的《鐵⼗字歌》詠贊並記述了這尊鐵⼗字。《鐵⼗字歌》⾸兩句⽈:「廬陵江邊鐵⼗字,不知何代何歲年。何⼈作之孰置此,何名何⽤何宛然。」

顯然,即便這些後期資料能證明公元初⼏個世紀中國就已經有基督徒了,也並不能說明多默宗徒曾經到過中國。再後期的書籍記載⼤都轉述這些早期資料,並認為多默宗徒曾到過中國,⼜返回印度並在印度殉道。從現有資料來看,早期唯⼀能佐證多默宗徒曾到過中國的⽂字資料就是印度⻢拉巴派的敘利亞⽂加採東祈禱詞了,但這個祈禱詞始於公元第四世紀。從嚴格史學的研究來看,要佐證多默宗徒曾經到過中國的確還需要更多更可信的資料。⽆論如何,多默宗徒在印度半島20年時間,如果他想去中國,時間上他是⾜夠充裕的。在迄今為⽌仍然缺少確鑿證據證實多默宗徒曾到過中國的情況下,如果多默宗徒的確在印度傳教20多年,基於那時印度和中國的商貿交流以及⼤漢帝國與羅⻢帝國的絲綢貿易,推測他曾經到過中國顯然是合情合理的。

斯特拉波描繪的公元1世紀世界地圖,右上為SERES(絲綢國)

四、多默宗徒到中國的路線

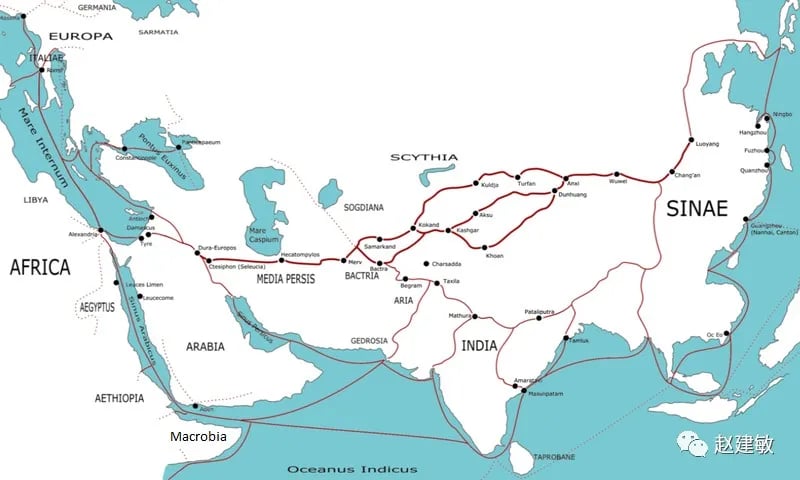

這⾥我們沒有⽐上述所列資料更多的確鑿歷史證據,然⽽多默要來印度和中國,⾸要問題當然是道路交通。在此,我們僅試著查證⼀下公元1世紀的道路交通,並為多默前來印度和中國提供⼀項⽐較確定的道路交通的可能性。換⾔之,如果當時的道路交通便捷順利,依照商賈貿易的便捷順利,我們也可以合理推定,多默宗徒曾到過中國,後⼜返回印度的傳說的確並⾮空⽳來⻛。

⾸先,雖然⼤多數歷史學家都認同多默宗徒曾抵達印度半島⻄海岸的傳統說法,但我們也順便把公元1世紀由古羅⻢帝國到印度半島的路線查證⼀下。然後再查證由印度半島到中國的可能路線。

多默宗徒由海路登陸印度半島⻄部海岸的說法似乎⽐較可能。他或許先由陸路到今⽇的波斯灣或埃及紅海再由海路登陸印度半島⻄部海岸。

第1世紀時的交通路線圖—圖片來自網絡

1. 中國古書記載,早在公元前108年,羅馬帝國就與中國有過使節交往。據郭憲所撰東漢時期志怪筆記《漢武洞冥記》卷二記載,漢武帝元封三年,即公元前108年,「元封三年,大秦國貢花蹄牛。其色駁,高六尺,尾環繞其身,角端有肉,蹄如蓮花,善走,多力。「 本書成書於東漢光武年間(公元前5年-公元57年)。

2. 依據古羅⻢地理學家斯特拉波(Strabo)親⾃經驗並記載,「⽆論如何,當伽盧斯(Aelius Gallus)作埃及⾏省的總督時,我陪伴他沿尼羅河⼀直前⾏到埃塞俄⽐亞的邊境城市賽伊尼 (Syene)。我瞭解到,每年多達120艘商船由霍爾莫斯(Myos Hormos)前往印度,⽽在托勒密 (Ptolemies)時期,僅有⼏艘商船冒險航海前往印度進⾏貿易。」 伽盧斯於公元前26-24年任古羅 ⻢的埃及⾏省的總督。霍爾莫斯是紅海的⼀個港⼝。每年120艘商船來往於印度和紅海,每個⽉平均10艘,每3天平均⼀艘。當然,這⾥只是⼀個平均值。如果拋開不適宜航海的季節和天⽓,我們可以合情合理地推定,在適宜航海的旺季,⾄少每天都會有往返印度和紅海的商船。可⻅,那時印度與羅⻢帝國商貿的頻繁程度。如果公元前26-24年,古羅⻢帝國與印度的海路商貿往來就已經如此頻繁,⼀個多世紀後的多默宗徒時代,前往印度的海路商貿必然更加頻繁和繁榮,海路也必然更加容易了。

3. 根據公元1世紀(⼤概寫於公元75年左右)的著作《紅海環航記》(Periplus of the Erytharean Sea)所列,印度⻄南部海岸總共有17個港⼝,其中⽐較繁忙的是印度⻄海岸的帕魯傑港(在今孟買北約250公⾥的肯帕德灣)。由此書所記,多默宗徒時代印度⻄海岸海路商貿的頻繁與繁榮程度可⻅⼀斑。

4. ⽼普林尼(公元23-79年)的《⾃然史》(寫於公元70-77年)為此提供了確切證據。《⾃然史》第六卷26章記載說,從紅海(波斯灣),「如果趕上季⻛,⼤概40天時間就能航⾏到印度最近的名為姆茲⾥斯(Muziris)的貿易港⼝。「 這個姆茲⾥斯港⼝也正是傳統上認為的多默宗徒登陸印度半島的港⼝。⽼普林尼還記述說,「如果旅⾏者在12⽉份從埃及出發航⾏到印度然後返回的話,他們可以在來年1⽉份前回到埃及,往返⼤概⼀年。」

5. 印度考古學家在印度⻄部海岸及南部和東部海岸都發掘出羅⻢皇帝圖拉真(Trajan,公元96-117年在位)及哈德良(Hadrian, 公元117-138年在位)的⾦幣,其中尤以⻄部海岸最多。 公元1世紀與印度和中國的據⼤貿易順差還引起了⽼普林尼的極⼤抱怨。他在⾃⼰的《⾃然史》中抱怨說,「我們的帝國每年⾄少要從印度、中國和阿拉伯半島的貿易中花費掉1億塞斯特幣。」

6. 據狄奧卡⻄烏斯(公元150-235年)的《羅⻢史》(Roman History)記載,當羅⻢皇帝圖拉真於公元116年來到波斯灣附近看到前往印度的商船時,他說到,」如果我還年輕,我肯定也會穿過海洋去印度的。」

7. 狄奧卡⻄烏斯還記載說,當圖拉真皇帝在公元107年回到羅⻢時,「包括印度在內,許多異邦⺠族都派使節來到羅⻢覲⻅他。」 由此可⻅,公元1世紀,或者說公元1世紀中葉,由羅⻢帝國前往印度⻄海岸的海路已經沒有任何問題,⽽且羅⻢帝國與印度的航線相當繁忙,貿易量也⾮常⼤。因此,僅就往返羅⻢帝國和印度半島的海路⽽⾔,多默宗徒前往印度⻄海岸並在姆茲⾥斯港⼝登陸不存在交通使⽤上的任何困難。

公元1世紀印度羅馬帝國交通路線圖及港口分部—圖片來自網絡

公元1世紀中國到印度的陸路或海路⼜如何呢?

由陸路來看,從當時的中國東漢⾸都洛陽到印度半島北部應該不存在路線上的困難(這⾥我們不探討絲綢之路陸路前往羅⻢帝國的路線)。 據《後漢書·⻄域傳》記載,「天竺國,⼀名身毒,在⽉⽒之東南數千⾥。俗與⽉⽒同,⽽卑濕暑熱。其國臨⼤⽔。乘象⽽戰。其⼈弱於⽉⽒,修浮圖道,不殺伐,遂以成俗。從⽉⽒、⾼附國以⻄,南⾄⻄海,東⾄磐起國,皆身毒之地。身毒有別城數百,城置⻓。別國數⼗,國置王。雖各⼩異,⽽俱以身毒為名,其時皆屬⽉⽒。⽉⽒殺其王⽽置將,令統其⼈。⼟出象、犀、玳瑁、⾦、銀、銅、鐵、鉛、錫,⻄與⼤秦通,有⼤秦珍物。⼜有細布、好毾、諸⾹、⽯蜜、胡椒、姜、⿊鹽。」 天竺或印度「⻄與⼤秦通」也佐證了印度與羅⻢帝國的商貿交流。

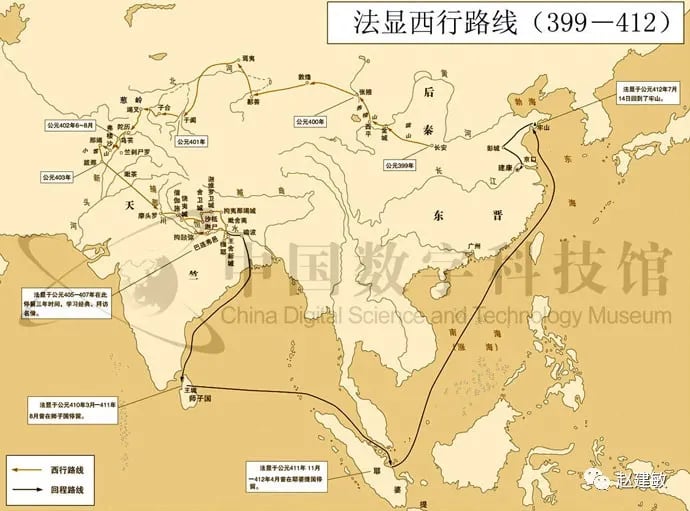

佛教也應該是在公元1世紀傳⼊中國。漢明帝於公元28-75年在位。《後漢書·⻄域傳》記載,「世傳明帝夢⻅⾦⼈,⻓⼤,頂有光明,以為群⾂。或⽈:⻄⽅有神,名⽈佛,其形⻓丈六尺⽽⻩ ⾦⾊。帝於是遣使天竺,問佛道法,遂於中國圖畫形象焉。楚王英始信其術,中國因此頗有奉其道者。後桓帝好神,數祀浮圖、⽼⼦,百姓稍有奉者,後遂轉盛。」 漢明帝遣使前往印度⼤概在公元65年左右,使者⾏⾄半路偶遇前來中國的印度佛教僧⼈,使者隨與僧⼈偕⾏返回洛陽,之後在洛陽建⽩⻢寺,此為佛教在中國之始。漢使者前往印度所⾏路線即為陸路(⻅上圖)。這條陸路也是300年後佛教僧侶法顯(公元337-422年)及600年後唐⽞奘(公元602-664年)前往印度求問佛法的⼤致路線。楚王劉英於公元70年因謀反罪被廢。

⽆論如何,公元1世紀中葉,印度到中國的陸路顯然已經開通並且成為⻄域商貿交流的⼀條主要路線。當然,之後由於⻄域的戰爭,印度到中國的這條陸路曾數度中斷或時開時斷。

印度班加羅爾基督大學的天主教敘隆⻢拉巴派(SYRO-MALABAR)修道生們 2019.11.10

由海路來看,印度到中國的航海路線似乎更不成問題。

中國南海航線早在公元前111年就已經開通。公元前112年,南越國王(⼤致的今⽇越南區域)殺漢朝使節,漢武帝劉徹(公元前157-前87年在位)實⾏全國⼤赦,「令罪⼈及江淮以南樓船⼗萬師往討之。」公元前111年,漢武帝的樓船⽔軍先陷南⽅重要港⼝番禺(即今⼴州),再平南越國,並置徐聞郡合浦郡及⽇南郡。 徐聞郡,漢武帝元鼎六年(前111年),伏波將軍路博德率師平南越,建置徐聞縣,轄地為雷州半島,⾪於合浦郡,縣治設在徐聞縣⻄南海濱討⽹村(今⼆橋村),今⼴東湛江市下轄。雷州半島隔海距離海南島僅不到20公⾥。⽇南郡即今越南順化靈江⼝。合浦郡,⻄漢元鼎六年(前111年),漢武帝平南越國,划出原南海、象郡交界處設置合浦郡,郡治徐聞(今⼴東省海康縣地域),⾪屬交州。⽇南郡,該地秦時屬於象郡,漢滅南越國(前111年),將原來的南越國屬地設置了南海、蒼梧、郁林、合浦、交趾、九真、⽇南、珠崖、儋⽿與象郡共⼗個郡,屬交趾刺史部,⽽⽇南郡下轄朱吾縣、⽐景縣、⻄卷縣、盧容縣和象林縣。 此時,中國穿越⻢六甲海峽的南海航線已經基本打開。據《漢書·地理志下》(記載⾃公元前 206⾄公元後23年政治歷史地理等)詳細記載:「⾃⽇南障塞、徐聞、合浦船⾏可五⽉,有都元國,⼜船⾏可四⽉,有⾢盧沒國;⼜船⾏可⼆⼗余⽇,有諶離國;步⾏可⼗余⽇,有夫⽢都盧國。⾃夫⽢都盧國船⾏可⼆⽉余,有⻩⽀國,⺠俗略與珠厓相類。其州⼴⼤,戶⼝多,多異物,⾃武帝以來皆獻⻅。有譯⻓,屬⻩⻔,與應募者俱⼊海市明珠、璧流離、奇⽯異物,賫⻩⾦,雜繒⽽往。所⾄國皆稟⻝為耦,蠻夷賈船,轉送致之。亦利交易,剽殺⼈。⼜苦逢⻛波溺死,不者數年來還。⼤珠⾄圍⼆⼨以下。平帝元始中,王莽輔政,欲耀威德,厚遺⻩⽀王,令遣使獻⽣犀⽜。⾃⻩⽀船⾏可⼋⽉,到⽪宗;船⾏可⼆⽉,到⽇南、象林界雲。⻩⽀之南,有已程不國,漢之譯使⾃此還矣。」 據歷史學家考證,都元國,即今⻢來⻄亞;夫⽢都盧國,即今緬甸;⻩⽀ 國,即今印度泰⽶爾邦;⽪宗國,即今⻢來⻄亞的⾹蕉島,⻢來語中「⾹蕉」(Pisang)⼀詞之漢語⾳譯為「⽪宗」;已程不國,即今斯⾥蘭卡,早時稱錫蘭。⻩⽀國即今⽇印度東部海岸的⽢吉布勒姆(Kanchipuram)。⽢吉布勒姆到多默宗徒殉道之地⾦奈僅70公⾥。漢平帝於公元前9年-公元 6年在位,他在公元前9年曾遣使前往⻩⽀國。唐代的《元和郡縣圖志》中記載:「漢置左右候官在徐聞縣南七⾥,積貨物於此,備其所求以交易有利,故諺⽈:’欲拔貧,詣徐聞’。」 可⻅,當時南海航線的國際貿易相當繁榮。

此外,《後漢書·⻄域傳》還記載說,印度國在「和帝時,數遣使貢獻,後⻄域反畔,乃絕。

⾄桓帝延熹⼆年、四年,頻從⽇南徼外來獻。」 漢和帝為東漢第四位皇帝,公元88-105年在位。此處所說漢和帝時印度多次遣使來東漢洛陽,因⻄域反叛,乃絕,顯然是指的⻄域的陸路。⽽桓帝延熹⼆年,即公元159年,印度遣使來洛陽則是⾛的⽇南的海路,也就是南海的海路。《漢書· 地理志》⼜記載說,「⾄桓帝延熹九年,⼤秦王安敦遣使⾃⽇南徼外獻象⽛、犀⻆、玳瑁,始乃通焉。」 桓帝延熹九年,即公元166年。羅⻢皇帝安敦(Antonius Pius)於公元138-161年在位。上⽂已經提到,古羅⻢歷史明確記載,公元107年時,印度及許多外邦民族曾派使者前往羅⻢覲⻅圖拉真皇帝。如果這位羅⻢皇帝安敦確曾派遣使者前往印度和中國,從時間上來看應該是⽐較符合的。當然,有些學者們認為,這⽀羅⻢使團很可能是假的,因為象⽛、犀⻆和玳瑁並⾮⻄⽅物產,⽽是東南亞或者印度的常⻅之物,商⼈們可能是⽤這些東⻄ 來冒充羅⻢帝國產物,以提⾼⾃⼰的身份地位,或者以期獲得皇帝的更多賞賜。不論這只使團真假,有⼀點是肯定的,他們前來東漢帝都洛陽,⾛的就是南海的海路。顯然,⾄少在公元1世紀和2世紀中葉,印度東部海岸到中國南海海岸的海路是暢通的。

由此來看,假如多默宗徒由印度東部海岸,乘船穿越⻢六甲海峽到中國南海,就海上航⾏來說,應該沒有太⼤問題。值得⼀提的是,佛教僧侶法顯在結束印度求問佛法後,他就是乘船由印度東南海岸線到斯⾥蘭卡,穿越⻢六甲海峽,再到中國南海,然後沿海岸線到中國⻘島上岸回國的。雖然說這是公元第5世紀初葉了,但其南海航⾏路線應該還是公元前第2世紀的海上路線。

綜上所述,公元1世紀,也就是宗徒多默時代,古羅⻢帝國到印度的航海路線不僅暢通⽆阻,⽽且商船往來還相當頻繁,貿易量相當⼤。這為多默宗徒前來印度打開了航路的⼤⻔。從印度東部海岸穿越⻢六甲海峽到中國南海的海路,⾄少在公元前第1世紀就已經開通。⾄公元1世紀和2 世紀,雖然我們⽆法從更多的歷史資料得知這條海路的商貿頻繁程度,但它⾄少是暢通的。這為多默宗徒前來中國然後⼜返回到印度東部海岸並在那⾥殉道也打開了航路的⼤⻔。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!