赖立里|中国城乡分野的在地亲近

中国当代农村的卫生、社会与文化 Hygiene, Sociality, and Culture in Contemporary Rural China

*本书序言部分已见译文,可按链接查阅https://mp.weixin.qq.com/s/geu1tVplvJpzy8NaXKukHA

第一章:中国城乡分野的在地亲近 The Local Intimacies of China’s Rural-Urban Divide

赖立里 Lili Lai :哲学博士,医学人类学家。2009年获得美国北卡罗莱纳大学教堂山分校(The University of North Carolina at Chapel Hill)人类学博士学位,现为北京大学医学人文学院副教授。研究兴趣包括身体、医疗实践、日常生活。主要在文化人类学理论视野下同时关注当代前沿的医学科技以及传统医学知识体系(包括中医药和少数民族医药),对“医疗”、“身体”、“健康”、“知识”、“实践”等基本概念做出生发性解读和阐释。著有 Hygiene, Sociality, and Culture in Contemporary Rural China(中国当代农村的卫生、社会与文化,2016年阿姆斯特丹大学出版社), 《采药:中国南部山区的民族与知识》(Gathering Medicine: Nation and Knowledge in China’s Mountain South,与冯珠娣合著,2021年芝加哥大学出版社)。在国内外学术期刊发表论文30余篇。

2007年7月,一则题为“建设新农村:为什么九亿农民集体失语?”的新闻报道开始在中国媒体网络中传播。根据报道,当年年初,中国农业大学的五位教授向中央政府提交了一份关于“建设社会主义新农村”过程中出现问题的报告。他们表达了这样的担忧:农民无法参与必要的政策制定与执行。正如该报告作者之一的叶教授对记者所言:“他们处于集体失语状态;缺乏表达自身意见的途径。然而,应该由他们在台上扮演主角。”1 (译注:本文脚注全部采取段尾注形式,方便查阅)

1 参见:http: //www.china.com.cn/city/txt/2007-07/05/content_8484151.htm(译注:此网页原始网址已无法访问,但当年相关议题留下的痕迹仍不甚枚举)。 这一新闻故事体现了人们对一个预设的城乡分野的广泛承认,并展示了国家政策与话语如何被导向弥合这一鸿沟。叶教授及其合作者所表达的关切并非他们独有。他们澄清并矫正“农村问题”(三农问题,见下文)的努力表明,若将国家与农民、城市与乡村居民之间的关系简单地假定为对立(如支配与被支配),将是错误的。然而,我的讨论一方面将这些具有反思精神的社会学者视为本书问题设定的同盟,另一方面也要考察为何以及如何正是这些学者在中国由城市主导的话语中持续维系着一种有害的城乡分割。

与其试图回答叶教授“为什么九亿农民集体失语?”这一问题,我更关心这一提问本身的出现,以及它向我们揭示的关于农民话语的情形:农民是否“集体失语”?研究者与新闻记者是从何种视角几乎不约而同地援引这一修辞性提问?为何如此?本章首先通过对若干当代中文著述的批判性阅读来回应这些问题,以此为我对中国城乡分野的在地亲近与其生活实践的民族志考察铺路。

一、城乡分野作为一种流动且相对的二元对立

尽管作为“乡村”的经验多种多样,“农村”这一象征性范畴在中国却作为与“城市”相对立的总体化能指发挥作用。该术语的所指既多于也少于城市之外农耕环境的现实。“农村”并不只是字面上指称一块固定的乡间地域,它还以内在的强关系性发挥作用。一个省会城市(例如人口为666万的河南省会郑州),在通行的(即便非行政上的)认知中,相较于特大都市也会被归为“农村”。上海人倾向于认为巨城之外的任何地方都是“农村”,包括首都北京。而像肇州(我的田野点)这样的县城郊区居民,即便自身从事一些农业活动,仍会认为更偏远村庄的人才更“农村”。同理,东部沿海地区的人往往把西部同胞视为更加“农村”。所有这些分类都预设:所谓农村人共享一种“落后”的特质,位居现代化上升曲线的较低位置。“农村”是一个负载价值判断的术语,其含义随具体语境而游移。此外,这些区分并非仅是象征与概念层面的;它们以重要的方式被活生生地体验着。例如,我在北京上大学时,每当别人问起我内地的家乡,在我不情愿地“暴露”其位于一个经济“欠发达”省份之后,我总要急忙补充说明我父母单位由于隶属中央而具有的独特而“讲究”的生活方式。我觉得必须把自己与“农村”拉开距离。人们常常惊讶于我“标准”的普通话,听上去没有口音,即达到了国家通行的标准音。

因此,在当代中国划定城乡界线,是一个充满争议且对话性的过程(Bakhtin 1981[1934]),但一种被想当然接受的等级感仍然存在。当然,经久不息的城乡区分绝非现代中国所独有。雷蒙德·威廉斯指出,“作为根本性生活方式的乡村与城市之对比,可追溯至古典时代”(1973:1),尽管现代与更早的古典时期之间存在差异,后者似乎更能欣赏乡村与城市中多样的生活方式。但“自资本主义农业生产方式之初,我们有关乡村与城市的强大意象便一直是对整个社会发展作出回应的方式”(Williams 1973:297)。从某种意义上说,如今在许多发展中国家所见的城乡差距,可以说是全球现代化意识形态的产物,因为“现代化”和“进步”不仅在历史上,而且在地理空间上被建模与想象(Harriss and Moore 1984;Shanin 1990;Knight and Song 1999;Gupta 1998)2。例如,欧仁·韦伯在其对法国乡村现代化的宏大历史研究中指出,在19世纪末的法国,对城市生活,尤其是巴黎人生活的想象,是其文明化进程中的主导性对照力量,乡村被视为落后与未开发(Weber:1976)。该研究表明,被贴上“落后”标签的乡村生活方式,恰恰是标志现代主义的“进步”逻辑的核心组成。

2 古普塔的研究以细腻视角理解农业在现代民族国家建构中的作用,并不局限于经济主义诠释;其通过民族志方法将全球化、后殖民性与“地方”表述贯通。参见:Postcolonial Developments: Agriculture in the Making of Modern India,1998,Duke University Press。因而,关于城市与乡村的语言,编码着一套与现代主义社会理论之进步主义语言相一致的价值判断。这种现代主义语言也被共产主义意识形态所接受。例如,《共产党宣言》中,马克思和恩格斯主张,资产阶级的“发展”已将“相当一部分人口从乡村生活的愚昧中解救出来”(引自 Williams 1973:303)。无论在资本主义还是社会主义政体下,以技术发展为特征的工业生产方式都主宰着我们看待与生活于这个世界及其区分的方式。这种占优势的认识论将城乡的空间差异置于历史的单线性时间轴上(Fabian 1983),以“进步”“理性”以及“客观性”“普遍性”的目标为标记;它与现代主义的科学主义态度密切相连(Foucault 1973;Fabian 1983;Escobar 1995)。

对中文“农民”(nongmin)一词的词源学考察,揭示了许多关于乡村的霸权性现代偏见。“农民”这一指称在农业地区务农、生活之人的词语,是现代汉语中的一个双字复合词。在19世纪末至20世纪初,日本人常以汉字翻译欧洲术语,通常采用复合形式,这些由此产生的新词随后又被引入汉语(Cohen 1993;Liu 1995;Hayford 1998)3。在日文对“peasant”概念的翻译出现之前,“农民”已在中国使用,但它只是与诸多其他人群称谓并列的一个类别,包括知识分子、商人与工人等。此外,尤其在村落生活的语境中,曾经存在诸多用以区分不同类型乡村人的词汇4。然而,随着20世纪初“跨语际”(translingual)术语的占据主导地位,“农民”的旧有、较为局限的用法被完全抛弃。换言之,一个包容性更强、概括性更高的现代“农民”概念,受到欧洲带有居高临下意味的“peasant”用法的影响并以之为模型5。在这一现代术语的词源中,已经可以看到一种欧洲式的城乡分野6。

3 其他重要的舶来词如:科学(kexue)、文化(wenhua)、革命(geming)、经济(jingji)等。依刘禾(Lydia Liu)所附录,nong min 一词最早见于《谷梁传·成公元年》:“古者有四民。有士民,有商民,有农民,有工民”,范宁注:“农民,播植耕稼者”,指务农之人。Hayford 并指出,在其研究中未见20世纪20年代以前英文将“peasant”用于中国的例子(1998:150)。 4 据柯文(Myron Cohen)所述,晚清官话权威词典赫伯特·贾尔斯(Herbert A. Giles)的汉英词典,将“农夫、农丁、农家、农人、庄户、庄稼汉”等词译为“劳工;农业从业者”(labourers; agriculturalists)。而Cortenay H. Fenn 1926年初版的《五千字汉英词典》,长期用作基础词汇来源,其1940年第五次大修订本仍无“农民(nongmin)”词条。参见 Cohen 1993,第167页,注10。 5 值得注意,“农民”在传统上通常位阶高于“商民”。且至今“农民”仍称“农民”,而“商民”“工民”分别转为“商人”“工人”,即由“民”(people,人口)转为“人”(man,human)。 6 13世纪的 Declinatio Rustica 将“农民”一词的“六种词形变化”界定为:“恶棍、村夫、魔鬼、强盗、土匪与掠夺者;复数则为:可怜虫、乞丐、撒谎精、无赖、渣滓与异教徒”(Cipolla 1976:71)。他语用法亦大致相同:早期俄语“农民”为 smerd,源自 smerdet,“发臭”;波兰语“cham”指粗鄙,并被神话地追溯为与贵族“民族”不同的部落起源;18世纪英语中,peasant 意“野蛮人、文盲”,而动词“to peasant”尚用以指征服与奴役。参见 The Oxford English Dictionary,第七卷,1933,594页;亦见 Shanin 1990。 人类学家柯文(Myron Cohen)对“农民”这一术语与概念的历史发展作了富有启发的探讨。依其所言,欧洲历史经验中对“peasant”的负面看法对中国城市产生了巨大影响,尤其是在主要由外国势力主导的“通商口岸”中(1993:156)。在一种过度规训且力图“现代化”的社会历史处境中,“农民”成为一个通用术语,“在对中国乡村人口的新式且时常严厉的负面表述中,充分调动了西方遗产的全部力量”(1993:157)。正如其所述,一旦“农民”在意识形态上与“封建”(fengjian)与“迷信”(mixin)等并列概念相联,“不仅被发明出一个必须被取代的‘旧社会’,同时也确立了一套基本的负面判据,用以界定一个新的身份群体——被定义为无法创造性、自治性地参与中国重建”(Cohen 1993:154)。

因而,“农民”(peasant)不仅是对乡村人口的一个概括性范畴,更重要的是,它被发明出来——借用布迪厄“象征权力”的概念——“以强加于一个整体群体,确立意义,并创造该群体统一性与身份的现实”(Bourdieu 1991:221)。尽管“如此被命名的现实”,“农民”同时也是“界定现实之斗争的场域,而非简单的‘现实’本身”(Liu 1995:29,原文着重)7。此外,这一概括性群体所代表的现实被视为“过去”,需要被克服以抵达(毋庸置疑地令人向往的)现代性8。这种对乡村人口的观看方式,不仅将城乡的空间差异时间化,而且在很大程度上对较少享有特权的人实施了一种认识上的暴力。这种认知在当今的城市居民与知识阶层中仍相当普遍9,这一情形我将于后文讨论。

7 亦参见 Mallon 1995。8 例如20世纪40年代,留学归国的知识分子发起著名的“乡村建设运动”。尽管其社会工作出于善意,这些精英仍将农民描述为“愚、穷、弱、私”,该运动的主要目标是将现代教育带入乡村、“启蒙”农民(Hayford 1990:113)。(另:运动领袖晏阳初为基督徒。)费孝通回应了此种面向乡村的精英偏见。以“愚”为例,费谓:“乡下人并不是笨得学不会字,而是他们不需要文字来帮助他们,因为文字对于乡村生活的需要没有什么帮助”(1948[1992]:59)。费并指出,居住条件的空间差异往往决定人们不同的生活观;而乡建运动的绅士发起者则固守对他人不同生活方式的价值判断。9 面向当代乡村中国的诸多“重建”运动中,“教育乡村”的母题尤为显著。下列网站仅为众多例子中的两个:http: //www.fon.org.cn/index.php?id=2691;http: //www.people.com.cn/GB/paper66/11076/1002921.html。 然而,有一点必须谨记:农民现实的一个醒目方面,是与新兴城市资产阶级精英所经历的相对整齐划一相比,乡村中仍然清晰可辨的“被体验的非均衡”。“农民”不是城市化式现代化的结果或副产品,而恰恰是中国现代性的出发点。但他们却充当了作为对照的“另一面”,是进步的必要伴随物,却又必须被规训与遮蔽。哈里·哈鲁图尼安关于日本现代主义的论述在此颇具启发:“正是政治经济与社会文化两个领域中被体验的非均衡景观,使得一种现代主义得以形成——它不仅能够压抑这一经验的所有征候,而且能够指向一种进步的现代社会之实现,在那里,一切陈迹、遗存,乃至‘历史感’,都被扫除或有效抹除”(2000:xxii)。阿希尔·古普塔对当代印度作出过类似观察:与发展之规范叙事并行,“通过税收与储蓄从农业中提取的剩余,构成了工业扩张赖以发生的基础”(1998:38)。简言之,农业对于工业化居于核心地位,但农耕人口却被置于“文明”的隐蔽下侧。“被体验的非均衡”不仅由现代化进程所塑造,同时也塑造着这一进程。

正如海福德所言,“中国的故事是一场中华民族的盛典;农民在舞台中央起舞,却无权执笔剧本”(1998:168)。这正与本章开头引述的叶教授关于中国农民“集体失语”的评论相互呼应。二者虽然立场不同,但都触及了乡村民众与国家之间的关系。下文将对此关系作一番历史性回顾。

二、以国家之眼观看:城乡分野之形成的素描

本文讨论的主要时段是1949年以后,即中华人民共和国成立之后。正如许多学者所指出的,在1949年之前,晚期帝制与民国时期的国家主要扮演税收征敛者的角色,未能在乡村社会、经济与文化生活中形成系统性的干预(Shue 1988;Huang 1990)。新革命国家建立了现代民族国家的完整制度体系,并以其社会主义的集体化与计划经济为特征(Meisner 1998;Huang 1990)。随着时间推移,“国家之手”的触角深入到每一个农村家庭,甚至细至替他们决定种什么作物(Shue 1988)。10

10 黄宗智亦有类似观察:“帝制国家即便在理论上,也从未(如社会主义国家那般)僭取直接控制农民生活之基本物资(如布与粮)的交换、直接规划和管理经济各部门之权力”(1990:192)。 在这种国家控制的语境下,众所周知,毛主义革命在象征层面赋予了农民(nongmin)相较于革命前更高的地位,尽管工人(gongren)——一种城市居民——在共和国的国家话语中仍享有首要的领导地位。11 早在1949年3月,毛泽东就在中国共产党七届二中全会上宣示,“党的工作重心已经由乡村转移到城市”,“只有把城市的生产恢复并发展起来,把消费性的城市变为生产性的城市,人民的政权才可以巩固”(1969:365)。毛的表述在1954年8月第一次全国城市建设会议的城市化方针中得到呼应:应当优先进行城市建设,新中国的城市必须服务于社会主义工业化。12

11 正如雷蒙德·威廉斯所言:“如果资产阶级发展的形式(无论含有何种矛盾)包含高于‘乡村愚昧’或‘野蛮’的价值,那么几乎任何以城市无产阶级之名的纲领,都可以被正当化并强加实施”(引自 Shanin 1987[1971]:389)。 12 历史学家 Jeremy Brown 近著细描1950—1970年代中国城乡分野的塑造与日常生活。该书以天津市普通市民的日常经验为详实记录,从城市视角展现中国城乡分野的交织与在地亲近。参见 Brown 2012。 顺应工业现代性的纲领,一系列带有“城市偏向”的政策被制定(Lipton 1977;Whyte 1995),其中最基础的是户籍(户口)制度。个人的户籍登记自出生起随母亲的户籍性质确定,不易改变,从而在法律上限制了人口由乡入城的流动。13 自此,至少在法律层面,城乡分野经由户籍制度进一步被具体化,尽管长期以来总有其即将废除的传言。同时,“城市偏向”政策也依赖于著名的“剪刀差”政策,即以农业收入为代价补贴城市工业化。14

13 户籍制度旨在限制农村人口向城市流入。1959年《中华人民共和国户口登记条例释义》对禁止进城的必要性阐释如下:“为什么要制定这个条例?因为过去几年,农村人口进入城市有一种严重的倾向。这加剧了当前不稳定的状况,导致城市建设计划、城市生活的稳定与社会秩序出现困难。其结果,城市交通、住宅、市场供应、就业与受教育机会等方面都发生了问题。……”(1959,212页,转引自 Potter and Potter 1990:302)此种表述显然以城市为中心,关注点在“城市生活的稳定”,而农村流入者被视作扰动因素。正如 Potter 与 Potter 所观察,“持有城市居民身份证成为重要的地位标志”(1990:303)。 14 “剪刀差”政策始于1952年一五计划之初,其旨在将粮价压低于市场价,以保持城市工资低位,并将储蓄由农业转移至工业。参见 Knight and Song 1999;Brown 2012。然而,在毛的领导下,党也确曾努力矫正城乡关系的不平衡,15 而“向农民学习”的意识形态重要性,如许多人类学家所观察,仍是当下政治道德的一部分(Potter and Potter 1990;Kipnis 1997;Feuchtwang 2002)。经济学家温铁军也指出,尽管毛时代存在城乡二元结构,“人人都在无私而英勇地为社会的改善作贡献”。在他看来,中国在这一时期最终完成了“维护与保卫国家独立所必需”的工业基础(Wen 2000:9)。16

15 最著名的例子是毛泽东为缩小城乡差别而发动的两场运动:1958年始的“大跃进”与1966年始的“文化大革命”。16 汪晖认为,毛泽东的社会主义以带有强烈民族主义色彩的革命意识形态为特征,并由此对资本主义形式或阶段的现代化提出批判(Wang 2000:166)。换言之,在以国家整体发展为取向的毛主义语境中,城乡居民的生活水平均处于低位。但围绕国营单位与居民委员会组织生活的城市工人、知识分子、干部与官员,相较农村居民享有更多来自国家的福利与补贴,例如住房与医疗免费。在农村,公社以下层级的医疗由生产大队(队)自办自筹,未获国家财政支持,即便是著名的合作医疗亦是如此。17

17 虽然自20世纪60年代倡导的“赤脚医生”运动使村民受益,农村医疗总体水平仍低且缺乏国家实质支持;遇复杂病症,村民仍须赴县医院就医。人们时常追忆1970年代的辛酸:曾有贫苦村民被县医院拒收而不久身亡——因其家庭与生产队均无力支付费用。Whyte 从收入差距、迁移与亲缘、组织体系、城乡联系、文化与习俗差距五方面论述1949—1978年的城乡关系,认为毛时代的城乡差距较1949年前更为扩大。尽管我不同意其激烈结论,即“在平等主义言说之下”,制度化的城乡分割“与封建主义比与社会主义更为相似”(第24页),其文仍颇具参考价值。见 Whyte 1995。另一方面,正如Whyte指出的,由于“城市偏向”政策,尤其是户籍限制与不平等配给的叠加,长期建立在宗族与同乡基础上的庇护与互助网络被打断,城乡之间的社会整合被削弱。自20世纪50年代起,日益扩大的社会文化裂隙显现出来,许多农村地区在文化与习俗方面发展出不同取向,从生育观念到包办婚姻、火葬乃至卫生习惯。许多知识分子在“文革”后撰写的回忆录,记述了这些城市人于中国乡村的辛酸或奇险经历,同时也让人看到城乡鸿沟已何其巨大。1950—1970年代的口号“把技术下放到农村”,即昭示出当时普遍的乡村认知:低下、落后、不可取(Whyte 1995;Brown 2012)。

即便如此,在特定历史条件下对城乡区分的制度化背景中,毛主义政权仍试图缩小“三大差别”,即脑力劳动与体力劳动之间、工人与农民之间、城市与乡村之间的差别(Meisner 1999:421)。18 毕竟,正如许多学者所言,中国共产党最初的夺权正是建立在农民支持的基础上,而党的领导层多出身于农民(Meisner 1999;Knight and Song 1999;Whyte 1995 等)。

18 Whyte 认为这只是纸面修辞。同上。此处,毛时代农民现实的三个重要特征可概括为经济的、社会的与物质的。其一,为国家的快速工业化,农民牺牲的经济利益多于城市居民。其二,农民的生活(并且许多人至今如此)比城市个体更具集体化色彩。其三,与其自身近过去相比(而非与城市居民相比),许多农民从新政权中确曾享受前所未有的好处,例如教育与医疗的改善(Han 2000;Gao 1999)。

“文革”的结束标志着一种被概括为“不断革命”的毛式社会主义的终结,它曾包含对资本主义的严肃批判(Wang Hui 2000:168)。与毛所采取的通过工业化与民族自主来实现中国现代化的道路大相径庭,中国正在实施的社会主义改革使其经济激进地向全球体系开放。与其近过去相比,这一巨变深刻影响着中国人生活的各个方面。就农业而言,改革时期发生了重大的制度变迁:大型集体农场转变为“以个体农民产权为基础的商业化资本主义体系”(Meisner 1999:462),家庭承包经营回归(Hinton 1983;Huang 2002;Wen 2000;H. Yan 2003b 等)。随着去集体化,昔日的村集体财力迅速枯竭,福利性服务随之衰落,包括合作医疗体系以及地方学校的数量与质量(见 Hinton 1983;Gao 1999;Huang 1999;Meisner 1999)。

与此同时,城乡分野在“城市化与发展”的宏大国家议程之内被进一步制度化。一个重要的制度因素是税收。尤其在改革年代,城市发展在很大程度上通过对农村的征税来融资,但仅有小部分税收返用于农村地区。由此,资源配置明显不均。多数城市教育与基础设施项目由政府全额或高比例补贴,而农村地区则主要依赖向农户加收各类费用来筹资(Sun 2003;Knight and Song 1999)。严海蓉将此现象称为“农村的幽灵化”(H. Yan 2003b)。19

19 严海蓉并提供如下数据:“后毛改革的11年间(1979—1990),国家固定资产投资总额由501亿元增至1073亿元,增长240%。农业投资仅由53.3亿元增至70.4亿元,增长34%。农业在固定资产投资中的占比自1979年的10.6%降至1990年的4.1%,1992年进一步降至2.8%,1994年为1.7%,并在整个1990年代始终低于2%。”(Yan 2003b:8)另一方面,20世纪80年代人民公社体制的取消“揭示出约4亿农村劳动力中近半数是冗余的”(Meisner 1999:468)。此后,农村人口翻倍,多余劳力进一步扩张。改革以来,持农业户籍的劳工为谋生计迁往城市与经济特区,形成大批长期在外、仅持暂住证居住的人群。根据2000年官方统计,不足三分之一的中国人口仍正式从事农业活动;按当前估计,来自农村、在城市工作生活但法律上不属城市人口的农民工人数在2013年已达1.66亿(Chan 2014)。20 “流动人口”(liudong renkou)这一术语遂在改革年代作为一个面向中国人口中新兴大群体的通称而出现,包括农民工及其家属。21 无论出身何处、去往何方,从事“打工”(dagong)者在本质上都被界定为乡村人(Issabelle 2002;Lei 2003;Solinger 1999;Zhang 2001)。这支“流动的[农村]人口”离开其户籍所在地,往往在工作地得不到地方政府的保护,也无资格享有多数社会服务;他们常被当地城市居民当作“二等公民”(erdeng gongmin)。22

20 前《华盛顿邮报》记者张彤禾(Leslie T. Chang)于2008年报道,中国农民工总数约1.3亿人,“为美国工业化时期自欧洲移民赴美人口的三倍”。参见 Chang 2008。21 国家统计局对“流动人口”的最新估计为2.45亿。参见 Chan 2014。22 当然,也有不少精英劳动者在流动,但他们并不被视为“流动人口”。大城市中许多跨国公司“白领”员工亦无本地户口,但不被归入“流动人口”。且由于基于户籍的城乡教育机会不平等,其中鲜有出身农村家庭者。于是,农民工成为一种“新的流氓无产阶级”,与新的城市资产阶级精英形成鲜明对照;后者顺带支撑起全球增长最快的奢侈品市场(Meisner 1999:468-536)。进一步说,正如张丽在《城市陌生人》中指出的,持“农业”身份的公民向城镇的大规模流动仍在继续,尽管他们对经济有巨大贡献,却被视作一种“社会问题”(Zhang 2001:23-46;亦见 H. Yan 2003a)。与20世纪50年代初用于形容进城农民的带有污名的“盲流”(mangliu)一词类似,“流动人口”这一概念在实践中虽适用于中国许多地方,却不过是更具统摄性的“农民”(nongmin)的一个子类别。

除了法律上制度化的城乡分割之外,如今还存在一种市场取向的城乡差距,体现为城乡生活水平与物质资源差距的扩大(Zhang 2001;H. Yan 2003b;Lei 2003;Sun 2003)。学者们指出,尽管中国历史上曾有时期乡村并不比城市更贫困,但自20世纪90年代以来,农村贫困愈发顽固。23 城乡在文化乃至身体层面的差异被日益想象并感受其深刻影响;村庄生活中的不足很容易被城市人视为村民自身的特征。严海蓉在北京访谈的年轻女性农民工几乎一致认为“家乡农村的日常生活是没劲(meijin)的,‘没有意思或很无聊’(meiyisi)”(H. Yan 2003b:10)。这一态度与我在温州访到的尚村姑娘梅的话相呼应:她说支撑她忍受制鞋厂辛苦工作的一个原因是,待在老家“不好玩(bu haowan)”。但由于被户籍制度困囿于“农民”类别,城市里实际上并无空间让年轻的流动者过上体面的生活。夹在不可得的城市生活与不受欢迎的农业家园之间,新一代的尚村人努力摸索新的生活样式;此过程同时深刻影响着尚村的日常生活,我将在第三章中加以展示。24

23 清华大学社会学教授孙立平明确讨论了1990年代以来中国社会的“断裂”,指出90年代与80年代之间的显著差异:90年代形成了“一国并存两种社会”。孙提出的解决方案是推进彻底城市化,尤指“大城市化”。参见 Sun 2003。24 亦参见 Chang 2008。诚然,某种形式的城乡差距被视为全球性社会现象。25 而且,中国政府也采取了缩小至少经济差距的举措,例如“以工促农、以城带乡(yi gong cu nong, yi cheng dai xiang)”等政策承诺。26 但更需关注的是在中国对城乡分割进行法律制度化所造成的深远影响。无论政策改革如何,“农村”之身体仍被关于“农民”的国家与跨国话语以负面意味深刻铭刻。这些话语在系统上把多样境况简化为一般化客体的本质化特征,同时将论战性的判断伪装为自然事实。27 特别是霸权性的精英话语(来自城市居民、知识分子、政府官员等)倾向于在意象与语言层面生产一个“通用的农民”,并以一种居高临下的乡村再现来为其提供语境。把异质性的乡村生活压平为“低发展水平”的单调层级,与任意的国家规训体制相一致;后者在某种意义上不得不在抽象的“全国”尺度上运作,因此对于任何特定乡村情境,总是只有部分视野。若要对这些可以且经常变化的国家规制进行有效干预,一个必要步骤便是避免“以国家之眼观看”(Scott 1998)。但在当代中国,有关“农民”的话语仍以政治经济视角为主,强大到足以形成对“中华农民”的一种霸权性认知。这一点在“‘三农问题’话语”中表现得尤为明显,28 下面我就此展开。

25 城市主义的普遍化固然引人入胜,但超出本文讨论。姑引福柯关于现代社会的历史性考察之语:“这两种[乡村与城市]社会在国家建构中的对峙,将成为历史的基本动力”(2003:234);“城市社会最终取胜,[表现为]国家的一切构成要素或由其所生、操之于其手,或终归其手”(同上:235)。参见 Foucault 2003;Osborne and Rose 1998。 26 tent_208437.htm。27 尼泊尔。参见 Pigg 1992。28 “‘三农’问题”如今亦成为政府政策与文件中的常用术语。三、“三农问题”的话语

通读中国的出版书籍、新闻报道、网络日志与论坛讨论,可以发现多数善意地以乡村人为对象的论述都浸润着一种将“他们”视为“问题”(wenti)的意味。29 温铁军在其2000年著作中首次提出“三农问题”(sannong wenti),指涉“乡村问题”的三个维度:其一,农村(nongcun,即乡村地区或村庄);其二,农业(nongye,即农业生产);其三,农民(nongmin,即乡村人口)。尤其是他的分析,使“三农问题”成为在政府政策与媒体论域中广泛使用的流行语。30 在“三农”之中,“农民问题”通常被视为最关键。大量讨论确实表达了对农民福祉的关切,然而,对农民的注意往往集中在关乎国家福祉的表述上,例如“长期以来,农民一直是产品、税收与廉价劳动力的重要来源”,“农民生计的恶化会影响到整个社会的稳定”(Guo 2002)。当多数乡村地区经济生活的“被体验的非均衡”与城市精英新兴的资产阶级整齐性相比较时,那种把乡村显得似乎一律“有问题”的表征就需要被追问:为什么“乡村”——尤其是乡村人(农民)——总是一个问题?而且似乎总是同一种问题?

29 参见中国政府英文门户网站:http: //english.gov.cn/2006-02/23/con-30 温铁军(时任国务院发展研究中心农村发展研究部研究员)是一位广为人读的经济学者。与温对“三农问题”的分析相呼应,其他社会科学家亦发表了批判性论述。2004年2月8日,新华社发布当年中共中央“一号文件”,直接指向农村发展与农民增收。 因此,对农民的关注并未离开掌权者、精英与获益于农民的城市人的视角与利益(参见 Guo 2002)。更进一步,关于农民问题的主导路径维持着一种单一的经济学视角,我要指出,这仍在把农民描绘成马克思所谓“袋子里的土豆”。31 在“农民”的统一标识之下,乡村人往往被以一种概念化整齐的视角普遍化地呈现,被赋予诸如与土地的特殊关系、自给性生产,以及“围绕土地改革、价格、税收的价值观”等特征(Kearney 1996:61)。无视乡村人口的实际异质性,主导性话语将“农民之身体”预设为自足之物。正如雷光哲(Lei Guang)指出的,“关于一般性乡村与村民的想法,通过夸大城乡居民之间的社会经济距离,抹除了中国乡村重要的区域差异与村庄内部日益加深的社会分化”(Lei 2003:627)。

31 此语见其名文《路易·波拿巴的雾月十八日》。马克思论法国小农曰:“小农构成一个庞大群体……法兰西民族广大多数,是由同质量的简单相加而成,如同袋中土豆构成一袋土豆……他们不能代表自己,必须由别人代表。他们的代表必须同时以他们的主人的面貌出现,作为支配他们的权威,作为一种无限的政府权力,保护他们免受其他阶级的侵害,并从天上给他们送来雨露和阳光”(Marx 1972:608)。然而,近些年来乡村状况正趋于多样化,至少在社会经济上更趋分层。例如,沿海与内地之间的区域差距不断扩大,甚至同一区域内不同乡村产业之间的落差也很大(Meisner 1999;Wen 2000;Huang 2002)。尽管如此,如今更加复杂的乡村人口仍被一个单一名称“农民”所指称。而“流动人口”这一术语,正如雷光哲所论,否定了流动者的个体性,使得扎根城市的官员与研究者可以“概括他们的动机、工作条件与城市生活经验”(2003:621)。32 其逻辑与“农民”一词无异;被归入“流动人口”的人群并未逃脱作为“农民”的污名化。

32 张丽(Zhang Li)亦指出:在官方再现中,流动者被描绘为“一群无权力、未受教育、‘素质低’(suzhi di)的人”,并被“与其对立面——被视为老练、现代、可靠的城市常住民——相并置”(2001:31)。 庞大的乡村人口被当作一个整体、仿佛一个身体——“农民大众”。而这个“一具身体”似乎总是滞后。依照主导的现代主义话语,若中国要现代化,就必须超越这副“怪诞的农民之身”,它被描绘为“落后”“未开化”“需要追赶”“像羊群”甚至更糟。借用Peter Stallybrass与Allon White关于英国身体与阶级社会史的语言,中国的乡村人口被谈论的方式显示:他们“在象征上居于中心,而在实践上处于边缘”(1986:20)。即便在某些最显赫的社会政策语境中,更不用说在流行的城市闲谈中,村民也往往被视为“没有文化”,需要接触城市生活才能学会“理性消费、合理劳动”,且“无法妥善治理其自然与社会环境”。因此,在常见的话语与对乡村的想象,和彼岸土地上真实而异质的生活之间,几乎可以说存在一条认识论层面的裂缝。回想本章开头叶教授的评论,可以看到“失语”的农民与政策制定者、执行者围绕“新农村”制造的各种热闹(re’nao)场景之间的张力或鸿沟。通过考量抽象、标准化的政府政策如何与(或未能与)不谐的地方条件相衔接——这些条件具体、特殊且多样——我们或可更好地理解这一分野。

另一方面,我们也必须承认这样一种可能:农村生活未必以国家政策为组织核心,“社会主义新农村”的政府政策也未必位于乡村政治的中心。带着这些考量,并在中国乡村研究的知识政治中浸淫已久,我在此尝试显明乡村生活的异质性。只有通过更为丰厚的、对“地方条件”敏感的社会科学再现,我们才能开始穿透中国的国家与地方政策及其实践,从而贯穿并超越那一问题化的城乡分野——而这恰恰是人类学研究在实践层面能够作出的贡献。

四、研究定位、方法与理论基础

近年的中国乡村民族志显著强调村落生活的社会与文化形式(Chau 2006;Lora-Wainwright 2013;Oxfeld 2010;Steinmüller 2013;Yan 1996, 2003)。其中,阎云翔1996年的民族志著作 The Flow of Gifts 被广泛视为对北方某村庄“日常生活中的送礼与关系栽培”的“一项系统性研究”(1996:20)。阎并未忽视1949年以来的社会变迁,例如他以“传统的再循环”33替代“传统的复兴”。然而,他通过维持国家与农民的常见二分,将夏家村民的礼物交换实践嵌入国家社会—政治转型过程之中。于是,他倾向于将一个特定村庄蔚为繁盛的文化生活,还原为国家规训活动领域的一个侧面,既不可分离又服从于国家权力。此外,阎所描述的社会网络主要发生在村民之间,鲜少涉及持续进行的城乡交流与网络。

33 阎云翔承认,此语来自萧凤霞(Helen Siu)的“仪式的再循环”,其用以描述后毛时代华南南溪村民间仪式实践中“被再循环的文化碎片”。参见 Siu 1989。 阎云翔更近一部民族志研究《私人生活的变革》(Private Life under Socialism,直译为“社会主义下的私人生活”)通过“私人生活取向”,进一步描绘“情感性与感伤性在家庭生活中日益重要”(Y. Yan 2003:223)。然而,他坚持对“同一在地道德世界”的一种心理学取径,这在其前一本书中亦被想当然地预设。将私人生活视为“一个在地方道德世界中的道德过程”(2003:10),他坚持认为一种“非文明的个体”在农村的生成是以牺牲家庭关系与亲属网络为代价的。对此,Adam Chau 2006年关于华北乡村一座地方庙宇的民族志研究,隐含地提出了批评,展示了通过庙宇的文化资源所编织的高度活跃的社会与政治网络。更为明确地,Lora-Wainwright、Oxfeld 与 Steinmüller 的最新民族志,分别以四川、广东与湖北为基地,直接将道德话语与日常伦理作为研究主题,论证了村庄中社会关系之生活性的延续性。因此,乡村家庭努力理解癌症并为患者提供照料(Lora-Wainwright 2013);围绕良心/良知(liangxin)、关系(guanxi)、报/回报(bao)、面子(mianzi)的日常言说实践,将道德义务与集体记忆系结在一起(Oxfeld 2010);而在“共谋共同体”的缔结中,国家诉求与民间实践之间的在地协商,以创造性的方式面对快速的社会变迁(Steinmüller 2013)。

本研究与这些工作一道,对中国乡村人类学中相当突出的“道德危机”与“非文明的个体”话语提出批判(Liu 2000;Yan 2003)。同时,本研究力求在当下流动的中国社会中,更好地理解“乡村”的现实,并聚焦于实践维度。本书汇集了关于具身性、空间与日常生活的提问,以此对“在[国家]政策制定中为‘农民’形象的生成所提供的知识性贡献”(Kearney 1996:62)提出挑战。不将农民当作“对某种‘系统’的被动反应者与被动执行者,而无自身历史”(Ortner 1984:142-143),我的研究从异质性出发,要求关注不同层级权力关系的互动。

我采纳具身性人类学作为研究方法。具身性,或“具有历史性的具身生活”,指涉“身体的或然性与话语的物质性”(Farquhar 2002:5, 7)。具身性唤起人们以物质与意识形态双重方式在世界中生活的具体经验。本项目追踪人们的劳动、言谈与移动方式;考察人们与其生活空间(房屋、土地、集市、公共空间)之间的具身关系;并分析人们彼此相关的实践,包括青年打工者与其父母之间、以及村民与地方干部之间的关系。因此,它从日常之身的层面起步。

这项关于集体具身性的研究,旨在超越笛卡尔的心/身二分,同时仍保持对“有心的身体”(Scheper-Hughes 与 Lock 1987所称)的唯物主义取径。我所采用的取径将具身性视为“不仅是结构性的,同时也是时间性的;不仅是一个客体性的在场,同时是一个彻底社会与历史的过程中的一刻”(Farquhar 2007:6)。在某种意义上,通过我对具身性的研究,乡村身体性的能动主体性——即特定的吃、穿、居、言、工、忆旧与谋未来之形态——在围绕一个河南村落的轨道中被重新诘问。由此,我并不将身体理解为离散的生物有机体,而是理解为“日常生活的形成(时间性的、弥散的、游移的)”(Farquhar 2002:8)。因此,日常生活的实践是我研究的关键领域。

某种意义上,日常生活人类学是一种回归“作为整体生活方式的文化”(Tylor 1871)。这一1871年提出并被屡次引述的“文化”概念,使人类学家与其他学者能够架通人类学的多样领域,包括人类集体生活的一切精神与物质要素。此种文化观可以抵抗对乡村生活的还原论与评判性描述。关注物质生活,使我们对乡村现实的视野越出关于农民的理性—经济主义叙述。它也使我们得以超越严格的社会性问题(如“道德世界”的建构与解体),从而对在地经验进行历史化(Yan 1996)。

此外,正如 Ben Highmore 所申明,日常生活“并非只是一个现成可供审视的现实之名;它也是名之所指,是那些潜藏的生活面向。由下而上的唤起一种普通文化,即是让不可见者变得可见,因而具有明确的社会与政治共鸣”(2002:1-2,着重号为我所加)。的确,不可想当然地认为日常生活就在那里,呈现自身以供人类学家做“厚描”,从而扩充文化多样性的档案。任何关于文化异质性的研究都必须严肃对待现实世界中的权力不平等。“文化”并不享有同等的特权、自治或安全(Asad 1986;Marcus 1998)。

威廉斯将“霸权”部分地界定为一种情形,即“某一种现实感被弥散于整个社会”,从而使其他现实感至多显得不可置信(Williams 1961,转引自 Taussig 1987:288)。在当代中国,鲜有概念比“落后的农民”更具霸权性。因此,尚村人并不否认他们是农民,无论是在正式分类(例如户籍制度)层面,还是在其农业劳动、相对匮乏(诸如住房质量低劣与教育不足)的经验层面。尽管如此,村庄中的日常生活总是在种种矛盾中度过,而对于“乡村”的霸权性理解之得以持续,也总是一个被谈判的过程。于是,作为“农民”之生活生成了无限差异的游戏(Laclau 1990)。正如 Taussig 所洞见,尽管霸权形式表面一体,“一种现实感是刻意模糊的、含而不露的、开放式的——既是感官印象意义上的‘感’,也是常识性的、隐性的社会知识意义上的‘感’”(1987:288)。依他之见,隐性的社会知识是一种“本质上不可言说的、以意象为核心的、非话语性的社会关系之知”(同上:367)。这一洞见使得理解日常现实的任务更为复杂,因为“现实总会超出[我]得以记录的能力”(Highmore 2002:3)。

因此,要在一个人类学计划中“让不可见者变得可见”,就要求将日常生活把握为社会关系、文化政治与(各种)利益与欲望的历史形成之在进行的生活空间,这些既未被决定,也未被那些活生生的具身主体似乎从属于的系统所“俘获”。34 例如,地方干部对“社会主义新农村”政策的再诠释、村民对“发展型”文化广场工程的抵制(见第四章),以及本书所讨论的其他在地文化表达方式,都更多地与在地而具体的生活处境相关,而非与垂直组织的官僚系统之较为抽象的要求相关。

34 参见 De Certeau 1984;Taussig 1987;Farquhar 2002。为接近日常中实践的生活空间,布迪厄提出的“惯习”(habitus)概念尤为有用。依布迪厄,“惯习是一种无限的生成能力——生成思想、知觉、表达与行动——其界限由其生产的历史与社会处境所设定”(1990b:55)。也就是说,依循 Farquhar,惯习是“一种素质结构”,它“必须被视为向着历史开放、且可生发诸多意外变化”(Farquhar 2002:9)。更重要的是,它引向一种唯物主义取径,通过之“人、物、时、空的诸般素质可以被读出[借助参与人们日常生活的细致关注]……[因为]惯习是由日常生活的平凡条件与(从广义上说的)身体实践所构成”(Farquhar 2002:9)。一种与惯习相结合的民族志介入,并不意味着回到某种去历史化或准生物学的个体性。惯习的概念预设具身生活的社会与历史之或然性。因此,例如,毛时代社会经验的集体记忆,作为一种在村民间鲜少被明言的惯习层面的存在,将成为我须要介入的一个重要领域。认真对待惯习,就可以论证:身体决非“未经人类历史触及”——因而“天然”普遍——反之,它乃是“文化—历史性交汇与日常实践生成之场域”(Farquhar 2002:8, 25)。

身体从未以唯一形式存在,且作为知识客体的身体是“物质—符号的生成性节点,其边界在社会互动中物化;诸如身体这样的‘客体’并非先在如其所是”(Haraway 1991:208)。借用西蒙娜·德·波伏娃的话,不是生而为农民(或就此而言,城市人),而是逐渐成为之。然而,个体与群体之身体之间的实践性边界,乃制度化话语的中心。乡村人以多种方式被“做成”了农民。本书旨在更清楚地展示,农民身份之污名如何生成尚村人自身的生活形式与情感结构。就此意义而言,本书将抵制那些不自觉地与中国及其他地方被污名化的农民身份之持续生产相勾连的社会科学取径。

最后,缀合关涉卫生、社会性生活与文化的在地生活品质,本民族志以弗洛伊德的“暗怖”(uncanny)概念为理论基础,以把握中国城乡分野的在地亲近(译注:“亲近”在本书中是多义的,既内在于对象本身,也在城乡之间和作为研究者的自身之中,所以取“亲近”这个译法兼表“亲密”的含义)。在其著名的1919年论文中,弗洛伊德对“暗怖”(更确切地说,德语 unheimlich[不在家的、不家常的])作出解释,主张“heimlich 之物会变得 unheimlich”(1919:4),其中 heimlich 兼具“熟悉的”与“属于家宅的”的含义(1919:1)。弗洛伊德认为,暗怖的独特之处在于:一种包含熟悉感的陌生感,或曰陌熟感。该概念之所以有用,正因其“令人不安的陌生性”(Ellison 2001:39),足以打乱既定边界,此处即城市与乡村之间的边界。换言之,流行的关于乡村“匮乏”的城市话语,在试图与被污名化的乡土切割之际,亦隐含地显示:在城市情境中被包含与遮蔽的建构性“他者”。正如哲学家 David Krell 就弗洛伊德的“暗怖”所指出的,“遮蔽并非完全遮蔽;遮蔽最终会让位于非遮蔽;遮蔽会以其遮蔽者之身分出场”(Krell 1997:101,原文着重)。通过“以其遮蔽者之身分出场”,暗怖之双重意涵,正如 Collins 与 Jervis 富有洞见地指出,暗示着“在我们的本体论、我们对时间、地点与历史(个人与文化)的感知之核心,存在一种根本性的游移、晦暗或不确定”(2008:2)。35 而这种不确定,“绝非‘反常’,反而似乎见证着一种根本性的异化与错位,它弥散于现代经验之中”(Collins 与 Jervis 2008:2)。的确,我认为,如今加诸多数中国“新农村”的“室内现代化、室外无序”的陈述,对全国乡村“道德危机”的哗然,以及甚至体现在官方乡村政策之中的“把文化当作匮乏”的嘈杂指控——这些都以暗怖之态,见证着快速城市化/现代化过程中每一个中国人(不仅仅是乡村居民)所体验到的那份不安与困扰。换言之,对城乡而言,暗怖或许是我们现代经验的一个根本的、建构性的侧面。

35 多位学者指出,虽海德格尔未明文采纳“暗怖”概念,其“暗怖”意涵在其关于此在(人的存在)的论述中几近明示:不在家式的处境是存在的基本结构之一。譬如 Withy 援引德里达称,海德格尔在《存在与时间》等处“频繁、决定性且组织性地诉诸 Unheimlichkeit(暗怖)的价值”(Withy 2015:11)。另参 Krell 1997;Collins and Jervis 2008。在 Heidegger on Being Uncanny 一书中,Katherine Withy 进行了富有洞见的讨论:“暗怖(un-)中的‘不-’既是否定(压抑),亦是释放(揭示)[进一步说,这种揭示具有破坏性]”(2015:218)。一旦将尚村日常生活中的暗怖品质剥丝抽茧,我希望它能够动摇那些由中国长期制度化的城乡分割所生成并被视为理所当然的深层预设——在这一霸权结构中,乡村的“他异性”在卫生、社会性与文化等方面被异化而不被识认。暗怖的新农村,可以挑战人们对“作为城市人”“作为现代人”之经验与理解的边界。

尚村行政概览

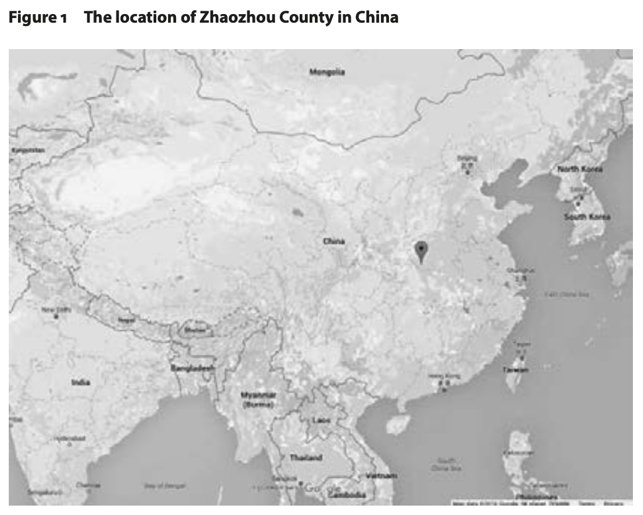

官方而言,中国的政府体制垂直组织为五级:中央—省—地(市、州)—县—乡镇—村。尚村隶属于河南省茂明地区赵州县赵营乡。该县位于全省西南,毗邻湖北省。赵州至地区府茂明市相距58千米,至省会郑州270千米。按人口普查,截至2014年末,赵州总人口为176.17万人,36 其中“农村人口”(指持农民或农业户籍者37)占多数,约140万人。全县幅员2294.4平方千米,2011年人口密度为每平方千米682人。全县耕地总面积244万亩,人均1.56亩。38

36 参见河南省统计局官网:http: //www.ha.stats.gov.cn/hntj/tjfw/tjgb/szgxgb/webinfo/2015/03/1427259890510732.htm。 37 参见第一章之户籍制度。38 “亩”为中国通行的土地计量单位,亦用作产能计量。1亩≈0.167英亩;1公顷≈15亩。 尚村隶属赵营乡。赵营乡(含所辖各村与集镇)人口8.3万,耕地总面积16万亩。按赵营乡政府行政办公室的数据,2006年乡政府在编干部职工36人,四个直属中心(计划生育服务站、村镇规划办公室、文化服务站、农业服务站)与两个事业所(劳动与社会保障所、国土资源所)合计编制人员46人。上述人员均由县财政局发放工资。尚村设村委会“干部”7人、村民小组(队)长“干部”10人;包括村领导与党支部书记“支书”(Zhishu)在内,均为本村村民,不领国家工资,但有少量补贴。39 村之规模大致相当于毛时期公社体制中的一个生产大队,而乡之规模则大致相当于当年的一个人民公社。历史上,大队与公社多在既有单位基础上组建。村之下的“队”(今为村内的一个分组),其规模亦与集体化时期隶属于大队之生产队相近。40 虽然“队”并非法定行政层级,村民仍将其视为基本组织,不仅因为队员通常聚居于同一街坊或村之同一区域,还因为多数重要事务(如收费、发放政府补贴或土地再分配)仍在队一级运作。依尚村党支部书记支书2005年的说法,尚村由13个队组成,共有728户,总人口3240人,其中有约1300名村民外出务工。全村辖域2.5平方千米,耕地5700亩。

39 所谓“村干部”(cun ganbu)未必为中共党员。沿毛时代习称,村民常将各级公职称“干部”,如“干群关系”。此类人员仍包括(生产)队长与会计、村委会成员与村会计。其补贴视职务而定,约每月100—200元人民币。 40 人民公社初期(1958—1961),公社掌握大部分政治权力,控制会计与计划等。1959—1961年严重饥荒后,国家对公社组织让步:将核算下放至生产大队,将劳动决策下放至生产队。参见 吕 2006,101—102页;Pye 1984,248页。社会分层

就地方说法,尚村由九个“自然村”构成,41 最初是围绕不同宗族而形成,按姓氏与居住区域相区分。尚姓人家构成两个最大的自然村;42 王、李、赵三姓构成其余七个自然村。就官方确认的13个“队”而言,其中有七个队包含尚姓,43 以序号命名,如“第七队”;其余六个队则沿用各自自然村之名,即“李家南庄”“李家西庄”“前王庙”“后王庙”“小王庄”“赵家庄”。同姓村民也按各自的宗支(称为“门”,men)彼此识认,例如尚姓有五门,李姓有三门。由于并非必然聚居,同一“门”的人可能分属不同的队;就人口规模而言,同姓之内各门大小悬殊。尽管有一般性的“村外婚”倾向,尚村范围内不同姓氏家族之间也常有通婚。例如,我的房东、来自李家南庄的村医李叔(Li Shu),其儿媳就出自尚村的尚姓人家。女性婚后通常保留本姓。关于尚村的社会关系,我将在第二章详述。

41 “自然村”指聚居于一地的一群人,通常同姓,彼此互动方式不同于与外村之互动。此种理解在华北乡村颇为常见。参见 Gao 1999;Kipnis 1997;Yan 1995。42 两处分别称“东头”(dongtou)与“西头”(xitou),延续1949年建国前两位地主分领尚姓人家的旧俗。43 实际上,第六队因体量较小,还包含另一自然村“赵李庄”;且第六队之尚姓人家距赵李庄更近。村庄经济

尚村人多年来一直种植冬小麦,其他作物包括玉米、花生、芝麻、大豆与棉花。烟叶种植在二十世纪末以前颇为兴盛,但自2000年起因收购价低、而种烟劳作繁重不相当而式微。村中仍散布着不少由村民搭建的砖棚或土坯棚,用于烘烤与加工烟叶,但如今多已闲置。

如今,尚村人通常不事种植,无论是为上市还是自家食用。日常所需多到毗邻的Tonglu村采购(译注:此地名多渠道查询无果,应为自然的土话表达)。Tonglu自历史上便是“集市村”,尤以隔日开集(集,ji)闻名,主要交易食品与衣物。Tonglu长期以来是经济与社会活动的活跃中心,但尚村并无一个经济/社会中心。44 不过,尚村村域内有四处小卖部、三家诊所、两座制砖厂与一处磨面坊。其他小规模营生亦不少,如手工豆腐作坊与榨油坊。2006年年底,妇女主任(funü zhuren)与其丈夫在两条村主干道交汇处的西南角、毗邻新建的文化广场、与村小学隔街相对处,兴建了一家餐馆——这是尚村历史上的第一家饭店。

44 此类“集市村”作为覆盖更大区域、连接多座邻村的在地经济/社会中心,在中国乡村甚为常见。历史上,正如艾尔文(Mark Elvin)所言,过去千年中国地方集市之繁衍,“既是结果,亦是原因,体现并推动了乡村经济的专业化与商业化”(1973:169,转引自 Knapp 1992:2)。Knapp 亦述:“许多地方集市规模小、周期性,仅在固定地点按固定时段开市数小时。即便如此,标准集镇及其所辖区域终成重要的社会单元,成为中国社会的文化承载单位”(Knapp 1992:2)。 地理

自鸟瞰之,尚村沿东西与南北两条轴线展开,位于两条乡间道路的交叉点;各自然村(或居住片区)多簇集于村域耕地中心或其附近,择地势平坦、便于建设之处而居。中国平原与流域地区的聚落多属此类(Knapp 1992,尤见第2章“China’s Rural Settlement Patterns”,13-34)。据金、李二氏所述,此类聚落布局的优点包括:居民彼此毗邻,房屋与道路布局紧凑,建筑间隙空间可供公共利用。此外,紧凑的村落有利于节约土地,例如便于铺设污水与通信等公共设施(Knapp 1992:14)。

沿村内东西向主干道向东,尚村第一队与Tonglu村相邻。我到达尚村时,这条路刚刚铺好;据村民说,车流骤增。45 然而,尚村与Tonglu的分界仍然清晰:两地由一座建于上世纪70年代的小桥相连,小桥跨越赵营乡一条南北走向的主要灌渠。此外,Tonglu的东西向主街为水泥硬化路,路面更宽,且新近安装了路灯。除蔬菜与肉类外,村民所需几乎都可在同路集市的商店买到:如厕纸、盐、糖等日用品;从奶粉到方便面的各类包装食品(这类物品常用作走亲访友、赴宴时的礼物);糖果零食、酒水饮料、香烟、衣物鞋帽与农具。还有许多小型服务业态:茶馆、家酿酒坊、榨油坊、车辆维修点、婚丧礼仪服务与饭馆。为招徕生意,许多医生把诊所从各自村里迁到同路集市街,包括骨科、儿科、牙科、中西医综合坐堂门诊,以及药品批发门店。46 其他服务还有照相馆、多家理发店、公共澡堂、两家手机店,以及若干化肥与种子门市。我做田野期间,两处废品回收站与一家来自县城的大型自行车/摩托车经销商在同路集市新开了门店。

45 车流增多使人们更觉不安,尤虑年轻摩托车手入村少减速。田野期间曾有一位老妪沿路步行时被超速摩托撞倒身亡。46 Tonglu街上有十余家诊所,包括Tonglu村的“村办”门诊,其在Tonglu的职能与尚村李叔的诊所相当。然今日本地已无“集体”或“官办(guanban)”门诊。即便所谓“指定(zhiding)”门诊,亦为村医自有自营。甚至有一位“指定”负责邻村门诊的医生,已将该村门诊迁至Tonglu集市街。与Tonglu村相邻的东南侧为赵营,乡政府驻地。尽管赵营乡主街亦有若干商铺,但并无定期的食品街集。然而,由于有乡镇机关在此,众所周知,赵营街的饭馆菜品更佳,生意也更兴隆。赵营的商店与诊所也不少;乡卫生院与乡政府办公楼、计划生育工作站隔街相望。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!