情緒系列2| 情緒是演化bug,還是生存利器?

【首發於微信公眾號“零丁散人”,此處為完整版】

如果有人誇你“情商高”,就是在誇你控制情緒的能力很強,不管這個情緒是積極的、還是消極的。

職場導師常常告誡:不要帶著情緒工作。卓越的外科醫生,前一秒還在憤怒、悲傷、驚喜或得意忘形,上手術台的瞬間就能屏蔽所有情緒,快速進入“心流”(flow)狀態。

人生導師常常建議:不要把情緒帶回家。於是有了通勤路上愁眉苦臉的父母,在推開家門的瞬間就能笑對家人;剛和同伴狂歡的少年,邁進家門就故作矜持;還有車開到了樓下要躲在車里緩一緩的,因為“不能帶著情緒回家”。

老師常常教育學生:平時學習要緊張,大考反而要鬆弛。有些學生聽進去了,平時成績很好,可一到大考就“馬失前蹄”。偏偏有些平時吊兒郎當、一到大考就“開掛”的學生,升學就靠超常發揮。

如此看來,控制情緒的最高境界應該是壓制甚至消滅情緒。既然情緒一無是處,既然控制情緒這麼費勁,為何演化還是保留了這個bug?

1 | 沒有負面情緒的生活會更好嗎?

一位情緒缺失的病人走在馬路上,車來了,他毫無反應,沒有“恐懼”讓死亡風險倍增。納粹集中營幸存者的記錄也顯示,失去憤怒的囚犯更快死亡。

喪子毫不悲傷的父母,喪妻毫不悲傷的丈夫,無法激發他人的共情,後果往往是眾叛親離,孤家寡人。

金融市場中沒有風險焦慮的投資者,其破產率通常比有風險焦慮的人更高;疫情中毫無風險焦慮的人群,感染風險也會激增。

如果我們既不厭惡腐食,也不反感欺騙和暴力,會發生什麼?恐怕會導致生物層面與道德層面的雙重崩潰。

恐懼、憤怒、悲傷、厭惡等負面情緒之所以在人類的演化過程中被保留下來,正是因為它們對生存至關重要。

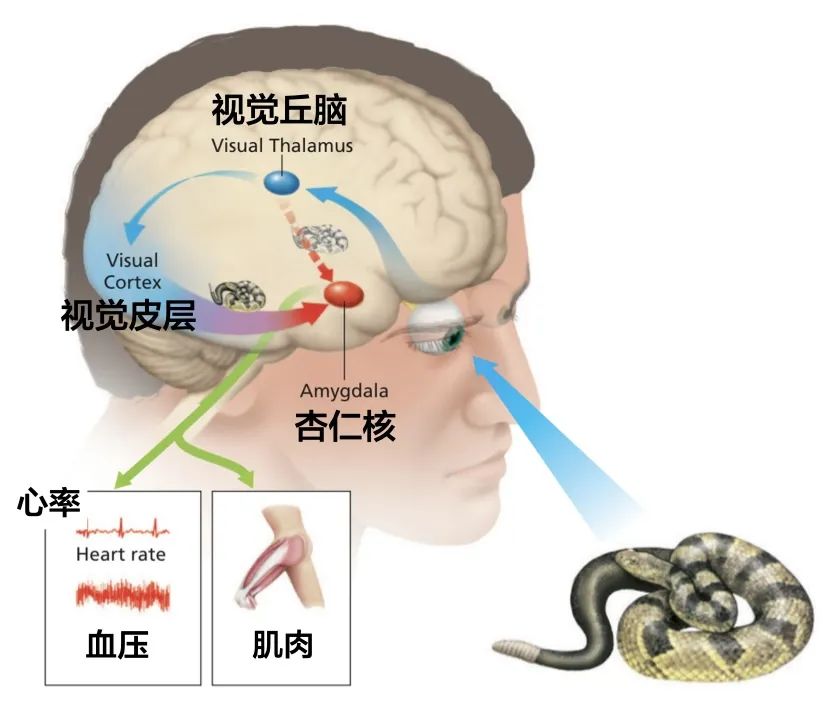

負面情緒是生命演化賦予我們的“生存報警系統”。當你突然遭遇毒蛇時,交感神經迴路會加速傳遞信號,引起腎上腺釋放應激激素,產生皮膚起雞皮疙瘩、心跳加速、血壓升高的感覺——這就是“恐懼”發出的報警信號。

與此同時,交感神經系統還會引導某些血管收縮,將能量從腸胃轉移到自主運動肌肉,這會讓你有一種胃里打結的感覺,但自主運動肌肉會幫你快速逃離——這就是“恐懼”對生存的價值。

情緒不是bug,而是演化給你的生存利器,它還包括非常最重要的神經遞質,比如血清素與抑鬱情緒有關,腎上腺素是伴隨恐懼的激素,去甲腎上腺素在憤怒時會分泌更多,催產素與依戀和人際吸引的感覺有關…… 我們心不甘、情不願接收的負面情緒,恰恰是大自然給我們的饋贈。

恐懼讓你活過今晚,

焦慮讓你活到明天,

而悲傷讓你明白為誰而活。

2 | 為何人會同時有兩種相互衝突的情緒?

明知道與自己的恐懼相比,滿屋亂竄的蟑螂比我更恐懼,但這種理智還是無法克制我的恐懼。一個人怎麼能同時擁有兩種相互衝突的情緒呢?

神經科學家Joseph LeDoux給出了答案:大腦有兩種截然不同的情緒處理系統——無意識和有意識的情緒處理系統。

無意識的情緒處理系統是快速通道。感官信息經丘腦直接傳遞至杏仁核,觸發即時生理反應,此過程在12毫秒內完成,是演化保留的生存機制,可以在幾乎不耗能的情況下,快速啓動早期預警和防禦反應。

有意識的情緒處理系統是慢速通道。感官信息經丘腦、感覺皮層、前額葉之後,才到達杏仁核,這個過程會進行精細化評估,耗時約100~200毫秒,依賴大腦皮層認知調控。

因此,我可以真正持有“兩個想法”:儘管“知道”對蟑螂的恐懼沒有理智基礎,但仍會感到恐懼。而且這兩個系統“忘記恐懼記憶”的速度都很慢,遵循的生存法則是“寧願謹慎一千,也不要犯錯一次”。

衝突的情緒還可以這樣混搭:熬夜刷劇時出現“愧疚的快感”。這不僅僅是無意識和有意識情緒處理系統在並行不悖,而且是大腦左右兩個額葉的拮抗。

一般而言,大腦的右半球額葉專門處理負面情緒(如愧疚),左半球額葉則處理更積極、愉快的情緒(如快樂)。這種效應被稱為情緒偏側化。所以,不要自我糾結甚至自我懷疑,人類的大腦就是這樣“痛並快樂著”。

3 | 考試超常發揮和發揮失常是不同的情緒導致的嗎?

我們通常認為,經常在考試中超常發揮的學生,是用“鬆弛”打敗了“緊張”,而發揮失常的學生是被“緊張”和“恐懼”的情緒擊潰了。但是,心理學家卻認為另有原因——他們情緒的生理喚醒水平不同。

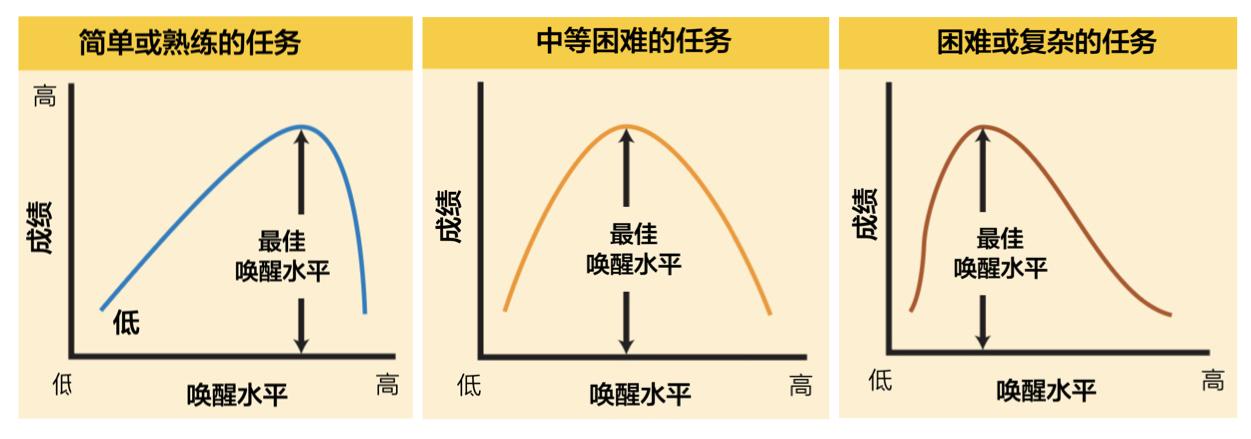

情緒的第一個組成部分,就是生理喚醒。實驗表明,考試成績與喚醒水平之間是一條倒U形曲線。一般而言,獲得最佳成績時,會有一個最佳喚醒水平,太高或太低都會使成績降低。

喚醒水平太低,大腦難以“亢奮”;喚醒水平太高,過度“亢奮”反而導致“窒息”,就像一把琴,松了彈不響,繃太緊也會斷。只有最佳喚醒水平,才能讓記憶激活處在最佳狀態。

最佳喚醒水平還因任務的複雜程度而異。太過簡單或充分演練過的任務,需要更多的喚醒水平才能取得最佳成績。很多打工人覺得工作無意義、沒有成就感,有部分原因可能是任務過於簡單和重復,難以達到足夠的喚醒水平。

那麼,工作失去意義感,是領導對你大材小用了嗎?別急,還有一種可能——你是位“腎上腺素癮君子”,對高水平的刺激有生理需求,所謂“大T(尋求刺激)型”人格,而平凡的工作任務太缺乏挑戰了。

心理學家Frank Farley曾說愛因斯坦就是這類“大T型”人格,難怪愛因斯坦會在下班之後去挑戰物理學難題,最後從一個專利局的小職員成為最偉大的科學家。

你的喚醒水平太低嗎?不要抱怨生不逢時、大材小用,去找點刺激或有挑戰的任務吧!提高喚醒水平,可以是自己的私人項目,就像愛因斯坦那樣。

4 | 情緒是生存利器,為何還要控制它?

“飢餓”與“情緒”一樣,也是人類演化留下來的生存利器,不控制的結果就是肥胖。

從進化的角度,人類仍然是石器時代的生物,在生理上適應了飢餓困窘和動蕩不安的情境,碰到食物充足時,就會超出實際需要的胡吃海喝,這是一種無意識的防範措施,以應對未來的飢荒和動蕩。

大腦還住在石器時代,身體卻在現代洪流中沈浮。食物充足和生活安定成為生存情境的主旋律,可生理上依然保持著“胡吃海喝”的防範策略,節食是在與祖先留給我們的基因做抗爭。

情緒亦是如此。憤怒、恐懼等基礎情緒讓人類以最節能的方式,快速啓動最有利於生存的行為反應。石器時代人類交流的意圖主要是爭奪食物和配偶等的生理需要,積極情緒激發趨近的行為反應,消極情緒則激發回避反應。

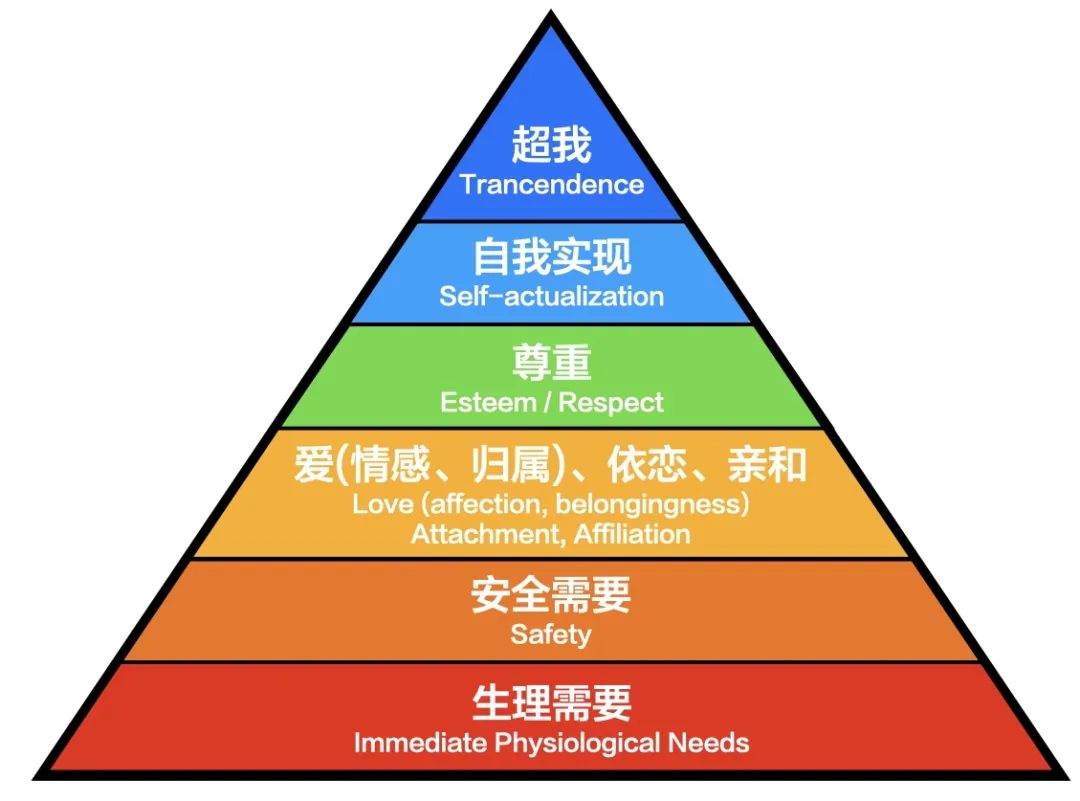

可是,人類情緒的演化速度,完全跟不上生存情境演化的速度,我們總有新的“想要”冒出來。最廣為認知的是馬斯洛的需要層次理論,從最原始的生理需要,增加到安全、愛、尊重、自我實現和超越等六個層次的需要。

面對這麼多“需要”的誘惑,有些人甚至為了追求更高層次的需要而忽視基本生理需要,比如,處於“心流”狀態而廢寢忘食的科學家、作家、電玩和刷劇“狂魔”。

控制情緒,就像控制食慾,是石器時代的大腦與現代“需要”之間的戰鬥,失控會讓曾經的生存利器“反殺”自己。

5 | 控制情緒需要意志力嗎?

我們通常認為,控制情緒就像控制體重一樣,需要意志力(也稱毅力或自律)。肥胖者與情緒經常失控的人,往往被貼上“意志薄弱”的標籤。減肥不就是堅持“管住嘴、邁開腿”嗎?控制情緒不就是要忍得住嗎?管不住、忍不住,不是缺乏毅力是啥?

自律有多難呢?2010年Gallup的一項研究表明,不論何時,大約30%的美國成年人都會說他們正在使用某種控制體重的飲食方案,可是,2012年美國權威數據顯示,超過三分之二的美國人超重,約三分之一被歸類為肥胖。[2]

過程通常是這樣的:想“變好”的動機驅使自己去控制體重或負面情緒,每次飢腸轆轆或者無名火起的時候,都是一場自己與自己的“內戰”,有時掙扎成功了,磨礪成為意志堅強的人。

但多數時候只獲得暫時的成功,接著就會遭遇“掙扎”後的反彈,要不更加暴飲暴食,要不就是壓抑已久的情緒來個總爆發。

對於多數經受不住“磨礪”的普通人,是不是看不見希望了呢?

當然不是。比如,在肥胖研究領域,沒有人認為肥胖是由於缺乏“意志力”造成的。心理學家甚至不使用“意志力”這個詞——它只是個標籤,不是一個解釋。更加應該反對的,是用“意志薄弱”指代性格缺陷,把“意志力”變成了道德大棒。

腦科學研究表明,控制情緒不是意志力的勝利,而是對大腦“使用手冊”的理解。下一篇,我們將討論到底是什麼控制了我們的情緒?我們該如何讓大腦更好地控制情緒?

無論是控制情緒,還是控制體重,你也曾經屢戰屢敗嗎?歡迎轉發給正在因自己“意志薄弱”而苦惱的朋友,一起撕掉這個道德標籤吧!

【往期回顧】

參考文獻

菲利普·津巴多(等)《津巴多普通心理學(第8版)》傅小蘭(等)翻譯, 人民郵電出版社, 2022

National Institute of Diabetes and Digestive andKidney Diseases,2012

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐