情绪系列1|情緒,你叫什麼名字?

【首發於微信公眾號“零丁散人”,此處為完整版】

自社交媒體普及以來,網絡逐漸成為宣洩情緒的避風港。這裡的壞情緒不僅釋放得更快,還更容易獲得關注。吐槽、懟人、發瘋體迅速出圈,而正向情緒分享卻常常被譏諷為“凡爾賽”。

線下也有壞情緒的直白宣洩,比如“路怒”,它是封閉空間里的“獨角戲”,你罵你的,對方聽不見。但是,在你你搖下車窗的瞬間,常常秒回理性。看來,壞情緒是可以被管理的。

管理情緒的能力叫“情商”。情商雖有先天性,但也可以後天培養,而且一旦培養出來,就有持久性。

我們越來越習慣釋放情緒,但卻說不清這些情緒到底是什麼,情緒管理也就無從下手。

那麼,什麼才是真正的情緒?什麼不能算是情緒呢?我們是否能叫出它的名字?

1 | 什麼是情緒?

心理學上,情緒是一種“特殊的動機”,幫助我們關注和應對重要的外部情況,並與他人交流我們的意圖[1]。

情緒(emotion)和動機(motivation)有一個共同的詞根"mot-",來自拉丁語motus,意為"移動",意指促使我們“動起來”的內在力量。因此,情緒和動機是近義詞。

動機是行為表現的內在傾向,它可以來源於內在的信念,比如“國家興亡匹夫有責”,也可以來源於外部激勵,比如“重賞之下必有勇夫”,而“情緒”更側重於後者——當外部的人或事物引起我們的關注時,就會激發出情緒反應。

因此,網絡熱詞如“喪”、“emo”、“佛系”、“躺平”和“擺爛”等,並不是心理學上的“情緒”,更像是對自身體驗的“情緒膠囊”:一個詞,裝下萬千感受。

高考落榜者說自己emo,初為人母者也說emo,可這兩種emo,真的一樣嗎?如果你把“emo膠囊”打開,會發現裡面藏著完全不同的東西:是害怕?悲傷?羞恥?失望?還是憤怒?

情緒,是具體的、可識別的,而不是emo那樣的“情緒膠囊”。

情緒也不僅僅是當下的直觀感受,而是把這份“感受”與社會價值觀、難忘的記憶聯繫在一起。

如果技校和本科學歷在社會上是等價的,高考落榜者大概率不會emo。因此,emo不是落榜導致的,而是將落榜這個事實與社會價值觀聯繫在一起的結果。

難忘的記憶也會影響情緒。周星馳拍的《長江7號》中有一幕場景:父親當著兒子的面,光腳秒殺蟑螂,孩子會記住蟑螂不值一提。

我成年的兒子見到蟑螂會驚慌失措,因為蟑螂喚起了他的童年記憶——美麗堅強的媽媽看見蟑螂會恐懼萬分、醜態百出,蟑螂必是可怕的怪獸!

2 | 情緒由什麼構成?

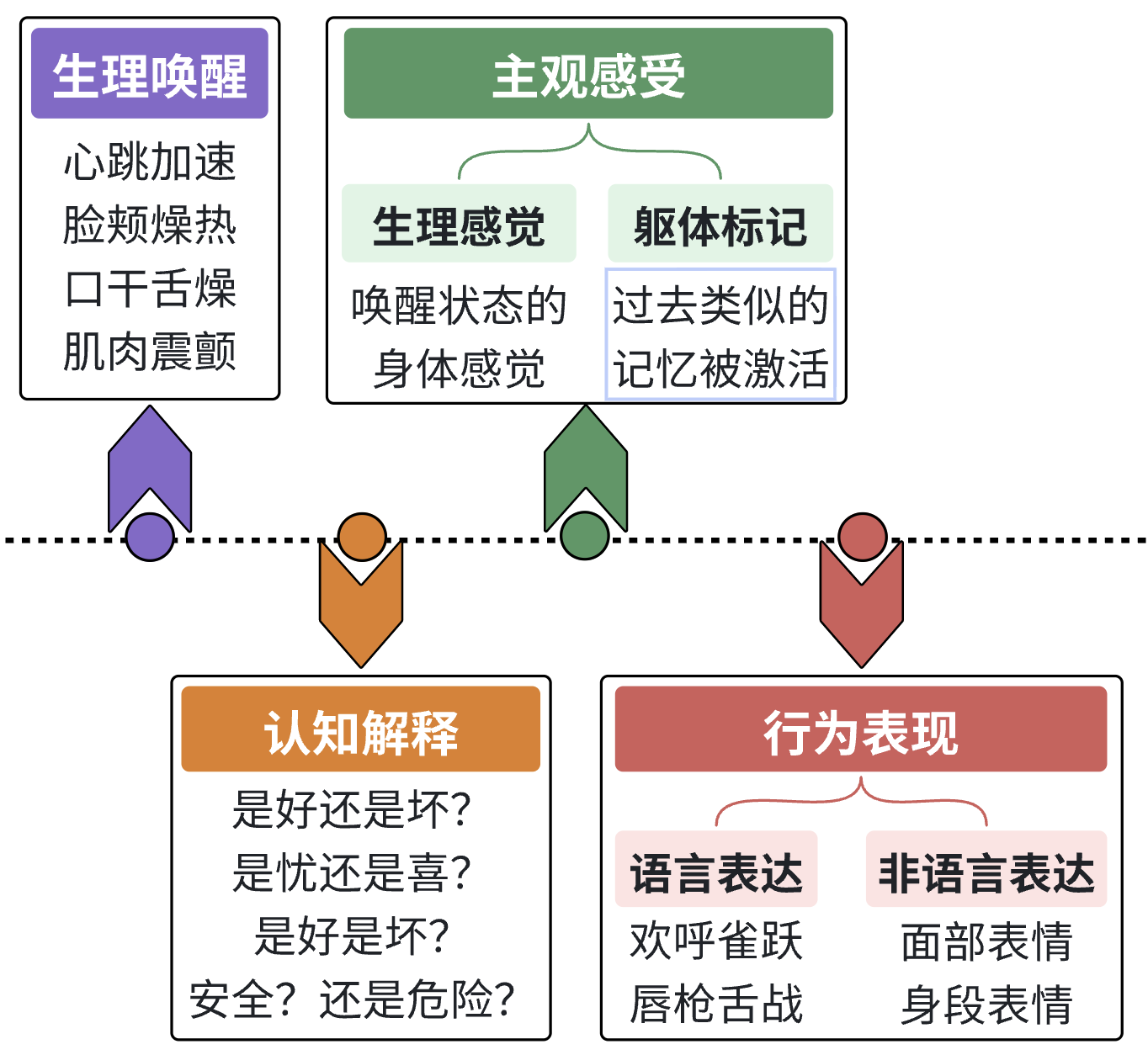

每種情緒都包含四個主要組成部分:生理喚醒、認知解釋、主觀感受和行為表現。

比如剛完成高考的小明同學,查到自己的分數超出了預期,衝上了清華、北大的分數線,很可能會出現心跳加速、臉頰燥熱、大腦猶如被電擊般的興奮,這就是生理喚醒。

小明還會對這個事件和感覺進行認識和評估:是好還是壞?是意外驚喜還是預料之中?是光宗耀祖還是傳承家風?——這就是認知解釋。

情緒的主觀感受一般有兩個來源。一個是當前的喚醒狀態帶來的身體感受(比如心跳加快),另一個來自對過去類似的記憶。對於每一種令人難忘的感受,大腦都會存儲一種情緒上的“軀體標記”(somatic marker)。比如,小明此時會激活當年在某重大賽事中獲得冠軍時的軀體標記,包括心跳加速、瞳孔放大、肌肉震顫等。而此時此刻,高考大捷也會成為新的軀體標記存入大腦。

情緒的第四個組成部分是情緒的行為表現,比如小明會歡呼,把這個好消息告訴他認為重要的人,這些都是語言表達。小明還會歡笑雀躍、手舞足蹈,這些面部表情和身段表情有時會比語言更有效地傳遞情緒。

消極情緒也包括上述四個組成部分,比如當你突然看見一條色彩斑斕的蛇,生理喚醒可能是心跳加快、內臟痙攣、口乾舌燥,認知解釋就是“糟糕!危險!可怕!”,恐懼感飆升,曾經被攻擊的傷痛記憶瞬間蘇醒,激活你“戰鬥還是逃跑”的行為傾向——這才是一個完整的“情緒”。

3 | 什麼不是情緒?

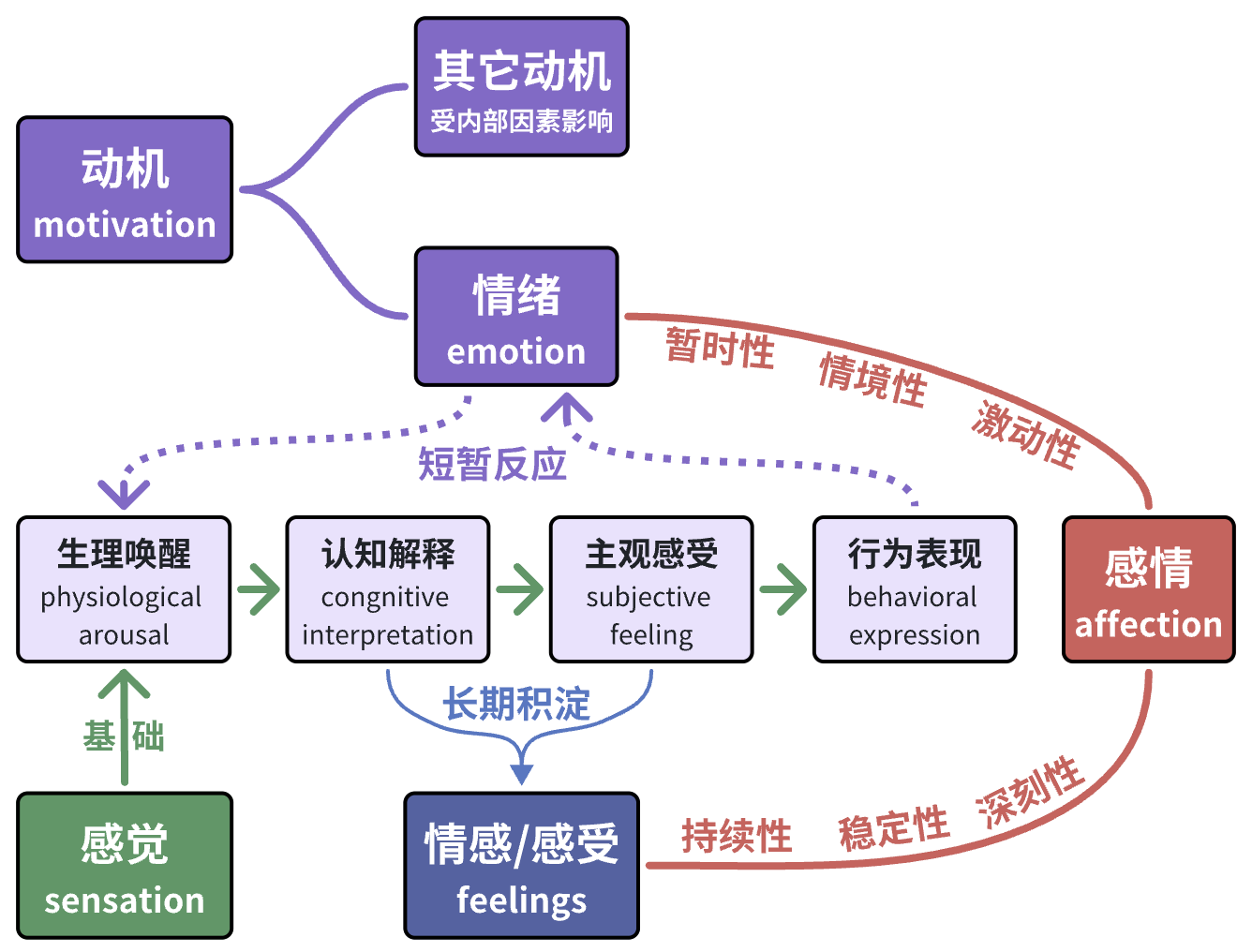

情緒既不是感覺,也不是情感(或感受),但可以被視為感情的一部分。

感覺(sensation)是客觀事物作用於感覺器官而引起的、對該事物的個別屬性的直接反映,分為外部感覺(如視覺、聽覺、味覺、嗅覺、皮膚感覺等)和內部感覺(如運動覺、內臟感覺和平衡覺等)。這些感覺是生理喚醒的基礎。如果把人體比喻為智能大模型,感覺就是訓練大模型的數據。

情感或感受(feelings)是個體對客觀事物所持有的比較穩定的、深刻的、具有社會意義的態度體驗及相應的行為反應。比如,母親對孩子的深切關愛,科學家對發現真理的執著和熱愛。情感是長期積累、沈澱的產物。

在實際生活中,情感要通過具體的情緒才能表達出來,比如母愛會通過快樂、接納、期待等情緒表達出來。而積澱的情感,又會儲存在大腦中,成為軀體標記,反過來影響情緒的變化。

感情(affection)是情緒和情感的總稱,綜合反映人的情緒、情感狀態以及願望、需要等的感受傾向。在日常用語中,感情即表示廣義的情緒、情感狀態,也表示對人或事物的關切、喜好的心情。

感情會出現“固著”現象,通常被稱為“情感固著”(affection fixation),比如“巨嬰”,表現為以自我為中心的強烈依附情感作用一直不變,不能適應成年後的生活。

相對於情感而言,情緒是暫時性的、情境性的、激動性的反應,它不會積累,也不會固著。

4 | 我們有哪些基本情緒?

與情緒相關的術語,翻翻字典就能找到不下500個,但是,大多數專家認為基本情緒的數量是有限的。所謂“基本情緒”(basic emotion),也可以稱之為初級情緒或原始情緒,指人與動物共有的、先天的、單純的情緒,它們是構成複雜情緒的基本元素。打個不恰當的比方,基本情緒清單就像化學的元素週期表。

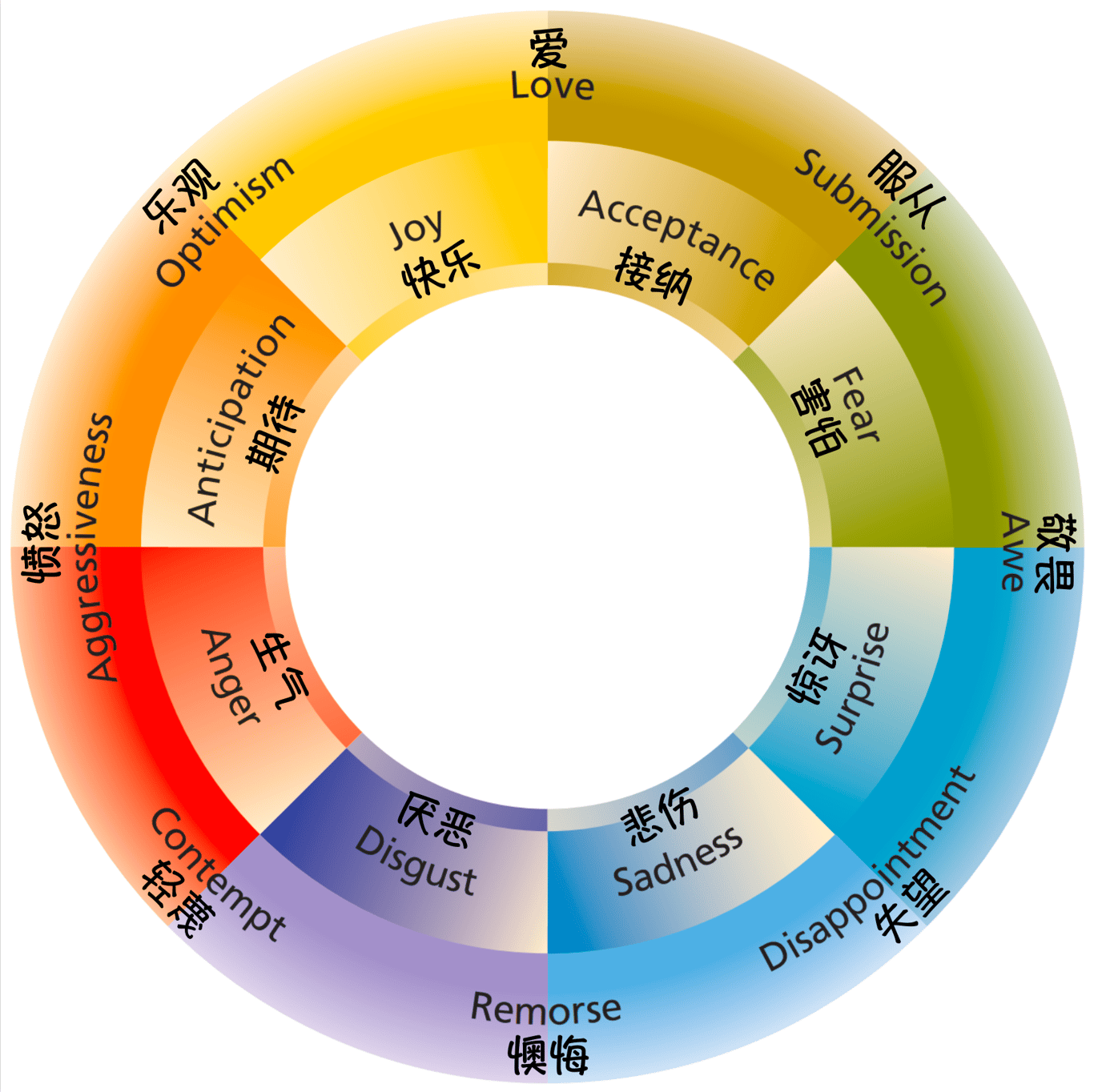

Robert Plutchik在上世紀八十年代提出了八種基本情緒,並繪制了一張形象的“情緒環”,內環上排列了八種基本情緒,外環則是相鄰的情緒結合形成的復合情緒。

Plutchik的“情緒環”理論也存在爭議,有學者認為基本情緒只有4~6種,但基本的共識是,基本情緒通常可以用面部表情就能做出判斷。Paul Ekman是面部表情研究領域的權威,他認為,世界各地的人都可以表達和理解共同的基本“面部語言”。

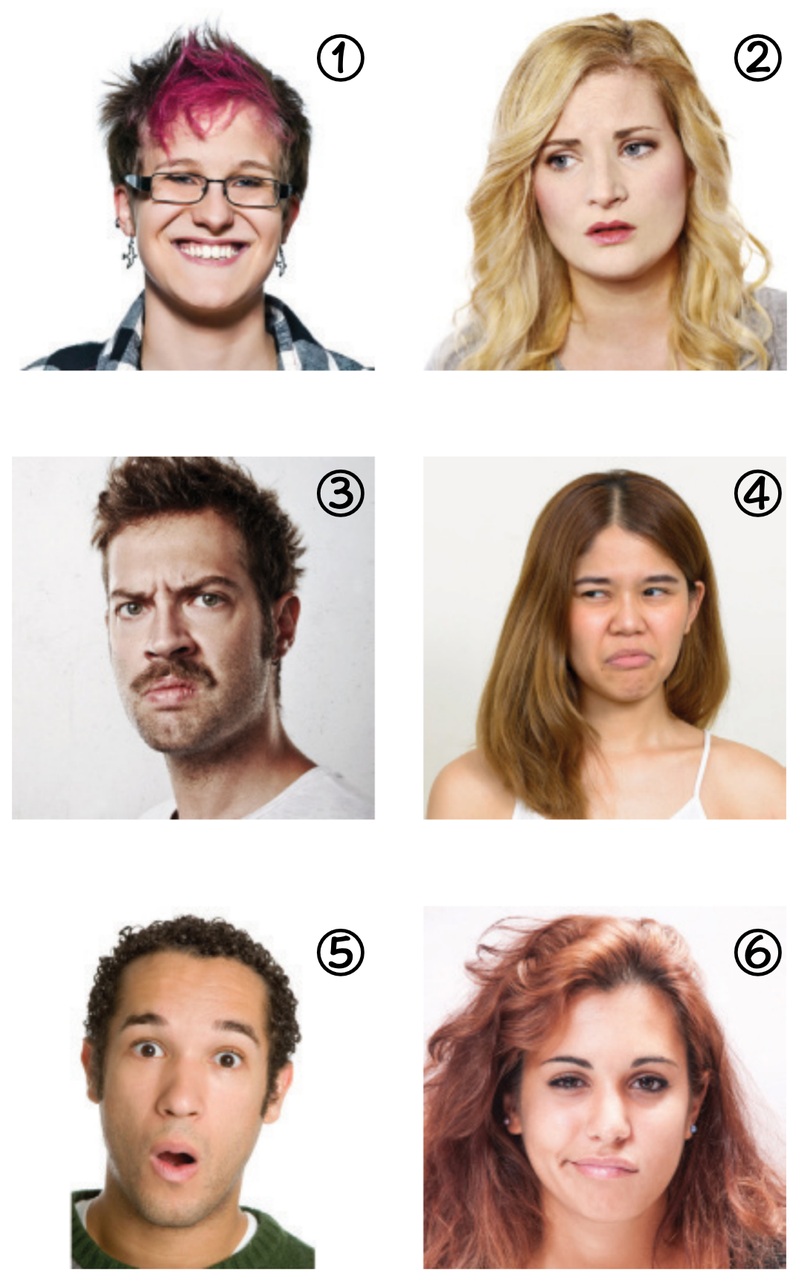

試一試,你能從下面照片里的面部表情,判斷出其對應的情緒嗎?

從①到⑥分別是:快樂、悲傷、憤怒、厭惡、驚訝和輕蔑。你猜對了嗎?

5 | 叫出情緒的名字,你就拿回了主動權

管理情緒,從識別情緒開始。

以厭惡和輕蔑為例,我們經常分不清這兩種情緒的差別。如果用“情緒環”為解釋模型,輕蔑是厭惡與生氣結合而成的復合情緒。比如,我們在菜品里發現死蟑螂會感到“厭惡”,但我們不會“輕蔑”它,誰會對死蟑螂生氣呢?要氣,也是氣那個廚師。

那麼,當你感到被“蔑視”時,你要明白ta不光是厭惡你,而且還在生你的氣。能讓ta生氣,說明你值得ta生氣,意味著你和ta的水平相當。怎麼理解呢?就像你視力很正常,看見瞎子摸象時把象腿當成了樹幹,你是不會生氣的,因為你很清楚,你們倆完全不在一個量級上PK,生氣不值得。

當你被自己的熊孩子氣個半死時,相信我,這裡面肯定沒有“厭惡”,你的“憤怒”是“生氣”里帶著點“期待”和“接納”,如果隱隱還有點“快樂”的話,就變成了口是心非的笑罵。正在暑期帶娃的家長們,你們懂的。

“情緒環”為我們提供了一種識別和解釋複雜情緒的模型和工具,每個人都可以創造性地使用它,去精准識別自己的混搭情緒。

比如,最近很火的玩偶Labubu,毛茸茸的五短身材,萌萌噠的大眼睛,就像在問你“樂不樂”?但它齜著九顆尖尖的獸齒,壞笑拉滿大半張臉,彷彿在挑釁你“怕了沒”?

這種“快樂+害怕”的矛盾情緒混搭,正好擊中了很多人的情緒糾結。這樣的例子還很多,比如:

“天真有邪”的蠟筆小新是童真里透著點小邪惡,

“奶凶奶凶”的小貓咪是呆萌里帶著攻擊性,

打工人熬夜刷劇時是“愧疚的快感”,

《小丑》里的小丑是“憤怒+委屈+悲傷”……

對於玩偶和萌寵的矛盾情緒,我們不會糾結,因為我們知道小貓咪的攻擊和Labubu的邪惡都是虛張聲勢。但是對人類混搭的矛盾情緒,我們很容易出現認知失調——到底優先激發哪一種行為反應呢?

《小丑》的男主經歷了痛苦的認知失調之後,決定優先激發憤怒的行為反應。

熬夜刷劇的打工人,是愧疚優先,還是快感優先呢?能這麼思考,表明你正在處理自己的情緒。可是,一旦簡單粗暴地用一個“emo膠囊”將它們包裹起來,你就被情緒收割了。

如果你覺得自己emo了,不妨問問自己:你到底是害怕?悲傷?失望?懊悔?還是別的?

Name it, 給它取個名字!

或許,你會發現其中還隱藏著希望、愛與不甘。

“叫出真名即拿回主動權”是東西方神話傳說中的共同母題。比如《西遊記》中只要喊出對手的名字,對手一旦答應就會被法器收降;《哈利波特》中直呼“伏地魔”的真名就是克服恐懼的第一步。

所以,叫出情緒的名字,是提升情商的第一步。

叫出情緒的名字是為了“收降”它嗎?我們為什麼會有情緒?情緒是進化的bug,還是生存的利器?要知後事如何,且聽下回分解。

你叫得出自己的情緒嗎?歡迎轉發給正在emo的朋友,或在評論區分享,一起拆解“情緒膠囊”!

參考文獻

菲利普·津巴多(等)《津巴多普通心理學(第8版)》傅小蘭(等)翻譯, 人民郵電出版社, 2022

夏徵農和陳志立(主編)《大辭海(心理學卷)》上海辭書出版社, 2015

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐