不是劊子手,而是博士:文明社會如何製造地獄

【首發於微信公眾號“零丁散人”,此處為完整版】

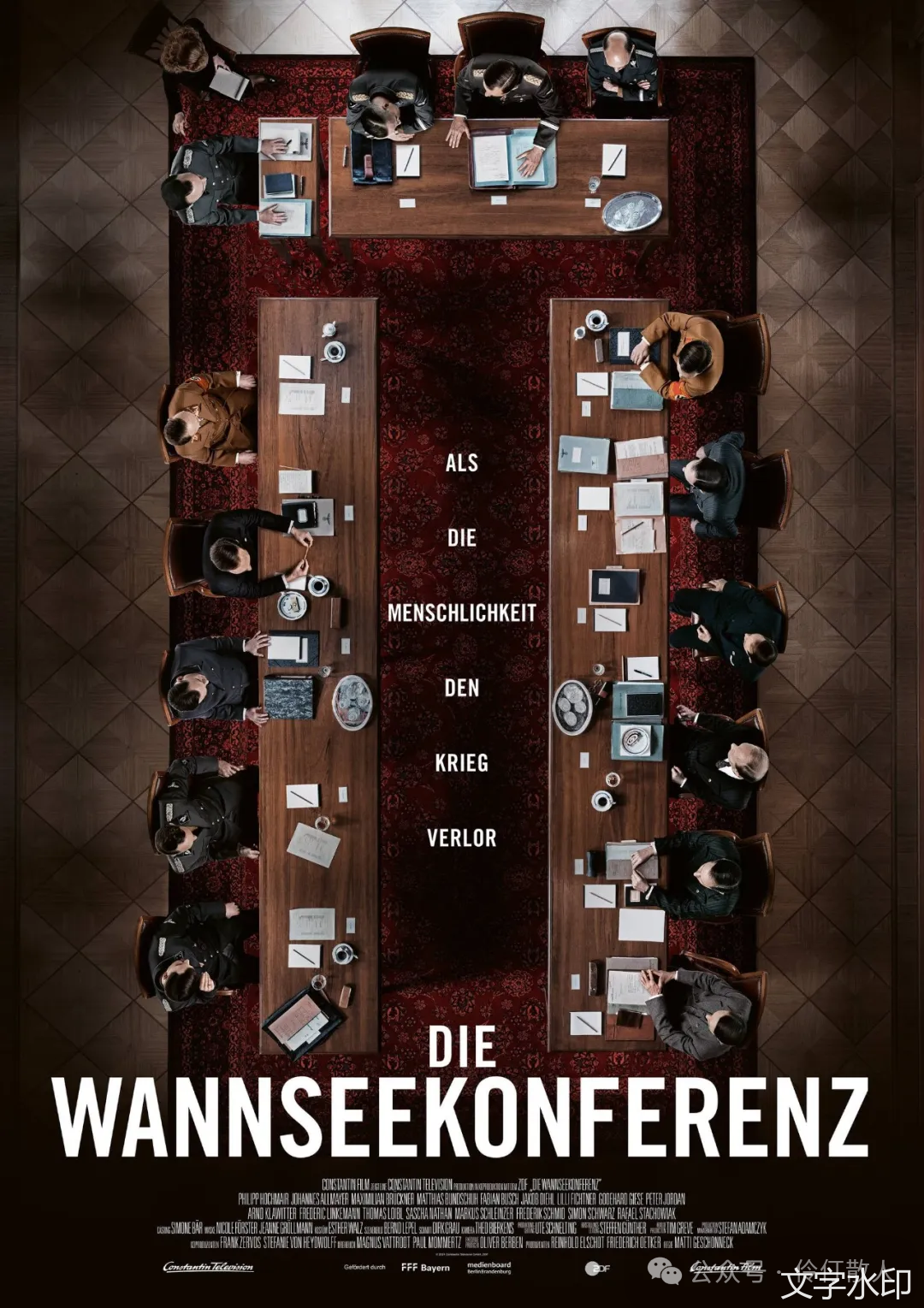

1942年1月20日,在柏林萬湖(Wannsee)富人區,一場耗時僅90分鐘的餐會,決定了600萬猶太人的“最終解決”方案。出席會議的15名納粹高官中,有8人擁有博士頭銜。

一群以“種族淨化”為崇高使命的官僚精英,著裝考究,談吐得體,禮儀典雅,討論著“清除”、“驅逐”、“淨化”、“自然淘汰”等專業術語,完全沒有與“屠殺”沾邊的言辭——何其文明的野蠻!

他們沒有暴力,但更令人恐懼;他們沒有情緒波動,卻設計了人類最冷酷、最高效、最持久的殺戮系統。

這就是電影《萬湖會議》講述的故事,它改編自真實的歷史事件。

關於這段歷史的電影很多,比如《辛德勒的名單》《美麗人生》《鋼琴家》《布達佩斯之戀》,它們不乏精彩的金句、非凡的表演以及情緒飽滿的戲劇時刻,讓世界對“傷疤”保持疼痛。

但最敢拍、最枯燥的是《萬湖會議》[1]。在德國導演Matti Geschonneck的鏡頭中,沒有跌宕的情緒和劇情,只有會議室里沙沙的文件聲和冰冷理性的邏輯推演。正因如此,它更讓人不寒而慄。

德國人有多敢拍?僅看一個令人窒息的場景:當會議討論到“淨化”600萬猶太人的“處理效率”時,有人禮貌地打斷道:“抱歉,午餐的鮭魚要涼了”。畫面轉向誘人的咖啡、美食、美酒,室內是中央供暖的溫馨愜意,窗外飄著皚皚小雪……這組鏡頭,讓人細思極恐。

改編自南京大屠殺的電影僅10+,改編自盧旺達大屠殺的僅5~6部,而改編自納粹大屠殺的已超百部,曾遭遇“利用苦難博獎”的批評。德國人為何還要出品《萬湖會議》?影片為何還會刺痛人心?

因為,人類至今也未完成對系統性暴力的反思。

1 | 社會精英:擔保人性的良善嗎?

雖然今天仍有人認為這是一群教育程度不高的"流氓無賴",可實際在座的15人當中,有8人擁有博士頭銜。

—— Laurence Rees 《奧斯維辛:一部歷史》[2]

我們總以為,教育可以抑制人性的惡,精英代表社會的良心。種族滅絕,難道不應該是流氓地痞無賴才幹得出來的勾當嗎?可是,萬湖會議的現實刺穿了人類的這種自戀。

流氓地痞無賴通常被視為“人渣”或“敗類”,他們在合法性和道義上很難獲得大規模的社會動員能力,處在社會的邊緣或灰色地帶。哪怕是高度組織化的黑幫,大型火拼的死亡人數也不過20人左右。

操刀高度組織化、大規模、高效率屠殺事件的一小撮人,從來不是什麼社會敗類或人渣,而恰恰是受過高等教育的上層精英。當專制出現之後,一小撮精英決定大規模人群生命的系統性暴力事件,屢見不鮮。

西方有古羅馬屠殺迦太基15~25萬人,十字軍東徵屠殺數萬穆斯林和猶太人,西班牙征服美洲屠殺數十萬原住民。中國有長平之戰坑殺降卒40萬,項羽在新安下令坑殺降卒20萬,打破吉尼斯紀錄的是成吉思汗及其後繼者的蒙古征服,造成全球約2億人死亡。

“千萬不要以為相比於古代社會,現代國家就有更少的強制和更多的自願。”[3]

詹姆斯·斯特科在《國家的視角》中指出[4],極端強大的現代統治技術,加上多數人選舉加持的底氣,為現代國家的統治合法性披上了更文明、更先進的外衣,這反而讓統治精英更容易剝奪個人的自由。來自一人一票的強制,不還是強制嗎?

粗糙地估算,現代世界500年,相對於人類有文字以來約5000年文明史,只佔10%的時間,相對於500萬年左右的人類史,只佔到0.01‰。

也就是說,人類在99.99%的時間里沒有文字,在99.999%的時間里沒有現代國家和民族的概念。

難怪18世紀法國文學家斯塔爾夫人會說:"自由是古老的,專制是現代的"。

一小撮精英假“文明”的故事行邪惡之事,在歷史上不斷重演。在古代專制社會可以是統治精英挑起的血雨腥風,在現代民主社會,可以是華爾街精英挑起的全球金融危機。

納粹的大屠殺不是靠暴徒動員,而是靠系統、靠流程、靠社會地位極高的精英。直到今天,我們也往往高估了學歷、職位、教養所能抵御的“惡”。

精英行善和行惡的能力通常是等量齊觀的。可怕的,不是壞人乾壞事,而是好人不假思考的執行壞命令。

2 | 把屠殺當日常工作:現代官僚的獨創嗎?

納粹大屠殺是史上唯一系統性工業化的滅絕計劃。建設”廠房“(集中營和毒氣室)和死亡”流水線“,就是工業化的典型特徵,施暴者與受害者之間被工業流程和操作機械隔離,屠殺成了日常工作。

殺戮對象被“非人化”,屠殺被流程化、分工化,每個員工都只是“盡職盡責”,沒有一個人需要感到道德困擾。下班後,可以毫無障礙的回到溫馨的家庭生活。

在只見事、不見人的官僚機器中,“盡職盡忠”是一種美德。

齊格蒙·鮑曼在《現代性與大屠殺》中指出,這樣的荒謬只有在強調理性的現代社會才會發生[5]。規範的流程、拆分得看不見目標的工序、問責制、精細的表格、績效指標……

(現代官僚制度是邪惡政治的幫凶,能夠)“把邪惡切成一小份一小份,小到每一份邪惡的實施者完全感受不到邪惡的分量”。

—— 漢娜·阿倫特《惡的平庸》[6]

將人“物化”可不是現代性的產物。整個奴隸社會的歷史,就是把奴隸視為“財產”的歷史。殷商時期的人祭,也是把人當做獻給神靈的“禮物”,其中甚至包括心甘情願地將自己獻給神靈的貴族和富商,“人牲”閃耀著榮耀之光。

把大屠殺當做工作,也不是工業文明和現代官僚的獨創。以李碩在《翦商》一書中還原的人祭為例[8],人祭有一套成熟的工作流程,處處透露出冷靜沈著、有條不紊、程序規範、運行絲滑的細節,是一項非常專業的工作。

可見人類歷史上並不缺少類似的大屠殺,其殘忍程度、組織化程度和屠殺的相對規模和強度,並不遜色於納粹對猶太人的“淨化”。

同樣是有謀略、高度組織化、大規模、無差別的殺戮行為,為何現代人對這種“惡”的靶向診斷指向了現代性和官僚機器呢?——因為“文化”變了。

什麼是“文化”呢?簡而言之,文化就是人造直覺。

“人類幾乎從出生到死亡都被種種虛構的故事和概念圍繞,讓他們以特定的方式思考,以特定的標準行事,想要特定的東西,也遵守特定的規範。就是這樣,讓數以百萬計的陌生人能遵照著這種人造而非天生的直覺,合作無間。這種人造的直覺就是‘文化’。”

——尤瓦爾·赫拉利《人類簡史》[8]

善惡觀會隨文化的演化而改變,善惡顛倒的案例不少,比如,同性戀曾經被視為背叛教義的“惡”,一夫多妻曾經被視為子孫繁衍的“善”。

討論一個事實是善還是惡,或者,惡是平庸的還是非凡的,對暴力的反思就會失效——真正應該反思的,是暴力事實本身。

在現代人看來,古老的野蠻社會隨意處置奴隸、人祭、殺降、屠城等暴力行為,與當時矇昧的觀念、虛構的故事是自洽的,那時的系統性暴力是文化和認知的歷史局限性,我們沒覺得有多荒謬。

現代人相信的故事卻是這樣的:人類文明是一部從野蠻走向文明的進步史,現代社會已經來到了人類文明從未企及的高度。於是,類似的暴力就顯得格外刺眼、如鯁在喉、荒誕至極。

事實越荒謬,世界越真實,因為“荒謬感”源自人類迷一般的自戀。

以為在詞彙表裡用"武裝衝突"替代"戰爭",戰爭就真的消失了;以為殺戮不再血淋淋,殺戮就真的消失了;以為消滅了人祭、奴役和文盲,人類文明就真的進步了。

3 | 暴力的真相:从贡贝战争到人类种族屠杀

"人類各族群通過征服、流行病與滅族行動而互動的歷史,就是塑造現代世界的力量。族群衝突在歷史上的回響,經過許多世紀,至今未嘗稍歇,仍在今日世界上某些最動蕩不安的區域發酵。"

—— Jared Diamond 《槍炮、病菌與鋼鐵》[9]

人類史既是一部文明史,也是一部暴力史。暴力從何而來?如何理解人類暴力行為的起源?1970年代,Jane Goodall對黑猩猩的觀察和研究,深刻影響了人類對這個問題的認識。

黑猩猩是與人類最為接近的靈長類之一。1974年至1978年間,Goodall在坦桑尼亞貢貝國家公園觀察黑猩猩時發現,原本統一的Kasakela群體因個體分化和遷移而形成南北兩個子群體,該分裂最終導致持續四年的群體衝突——貢貝戰爭[11]。

北部Kasakela的雄性成員逐一襲擊並殺害南部Kahama的雄性個體,甚至攻擊其雌性成員與幼崽,表現出高度組織化的暴力行為。

這一髮現徹底否定了"自然界無戰爭"的浪漫想象,"暴力"作為演化行為在靈長類中存在普遍性,人類演化中的資源競爭與族群衝突現象,與黑猩猩的貢貝戰爭存在某種程度的平行,都是以組織化的暴力擴張領地、爭奪繁殖優勢。

早在500多萬年前,與黑猩猩區別開來不久的人類,就發生了持續的“貢貝戰爭”。赫拉利認為,智人是直立人、梭羅人、弗洛里斯人、丹尼索瓦人、魯道夫人等其它人類的終結者。

最後一戰是與尼安德特人。“當智人碰上尼安德特人的時候,就發生了史上第一次也是最嚴重的一次種族淨化運動。”

“寬容可不是智人的特色。即使到了現代,不過是因為膚色、方言、宗教等等微小的差異,就足以讓智人彼此大動干戈、非要把對方趕盡殺絕。而遠古的智人面對的可是個完全不同的人類物種,又豈能期待他們更加寬容?”

——尤瓦爾·赫拉利《人類簡史》

從此,智人獨活,但趕盡殺絕的反人類暴行從未終結,而且愈演愈烈。1994年4月7日,一場精心策劃的種族清洗全面啓動,在短短100天內造成80~100萬圖西族人和胡圖族溫和派的死亡,約25萬女性遭到系統性強姦,導致約1萬名“戰爭之孕”的兒童誕生。

真相或許就是:暴力是人類在長期演化中刻進基因里一個字段,無論人類文明如何演化,都無法終結它在人類社會的存在。從尼安德特人、奧斯維辛、南京到盧旺達,系統性暴力不是現代特產,而是人類演化的“古老技藝”。

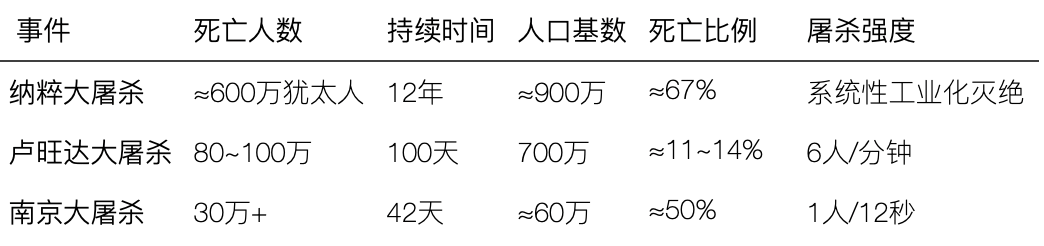

好消息是,系統性暴力的頻次顯著下降了,人類從未像今天這樣享受如此長期的和平。壞消息是,屠殺強度輕易就能“空前但不絕後”。

4 | 野蠻的文明 vs 文明的野蠻:誰更暴力?

貢貝戰爭中的黑猩猩總共20~30只,其中構成衝突主力的是12~14只成年雄性,持續4年死亡總數不足10只,而且Kasakela對Kahama幸存的雌性給了兩條出路:流放或投靠。

這放在人類社會,充其量算打群架。兩個規模相當、自願結盟的黑猩猩群體之間,為了爭奪食物和配偶打架,是一個自願聯盟決定另一個自願聯盟的命運,符合大自然的演化邏輯,這叫“野蠻的文明”。

野蠻的文明是克制的有限殺戮,符合生態平衡的自然法則,從不為了殺戮而殺戮。

人類文明演化的動力機制卻很不一樣——虛構的故事是主宰暴力演化的核心力量。

赫拉利認為,正是智人具備了虛構故事的能力,才能形成超大規模的聚居和協作,才能對其他人類親戚趕盡殺絕、獨霸資源。

由一小撮精英決定大規模、非自願、非聯盟人群的生死,背後都有某個虛構的故事推動:南京大屠殺背後是"東亞共榮圈"的故事,納粹大屠殺背後是"雅利安種族淨化"的故事,盧旺達大屠殺背後是“胡圖族十誡”的故事……

為了虛構的故事而殺戮,如同披著羊皮的狼,為了殺戮而殺戮,這叫“文明的野蠻”。

文明的野蠻,不是叢林里赤裸裸的野獸,而是西裝革履的你我他。

曾不止一次聽過這麼一個段子:一位自恃是文明世界的西方人邂逅了一個食人部落,便道貌岸然地批評“人吃人是野蠻的獸性”。當他炫耀自家的英雄以一敵百、百戰百勝的事跡時,食人族詫異不已:"一次殺那麼多人,吃得完嗎?這也太野蠻了吧?"

野蠻的文明 vs 文明的野蠻,誰更暴力?下面這個表格也許就能回答這個問題。

文明的野蠻為暴力虛構一個文明的故事。

宗教神話的“弒神者”敘事,為猶太人的污名化提供了合法性。莎士比亞筆下的威尼斯奸商夏洛克,將經濟剝削的矛盾轉嫁給猶太人。民族主義者則講述了“無國家=不可信任”的種族歧視故事。偽人類學杜撰了猶太人“污染”純種雅利安人的故事。

文明的野蠻還為暴力制定一套文明的形式。

古老的人祭有莊重的儀式和精細的流程,現代的萬湖會議有“恩准”的人道主義“淨化”手段和工業化流程。這些文明的形式是虛構故事的組成部分和副產品,讓虛構的故事得以進入日常生活,成為實施暴力的工具。

納粹大屠殺持續了12年,但污名化猶太人的故事卻持續了12個多世紀,至今依然還存在著“猶太人控制世界”的反猶故事。

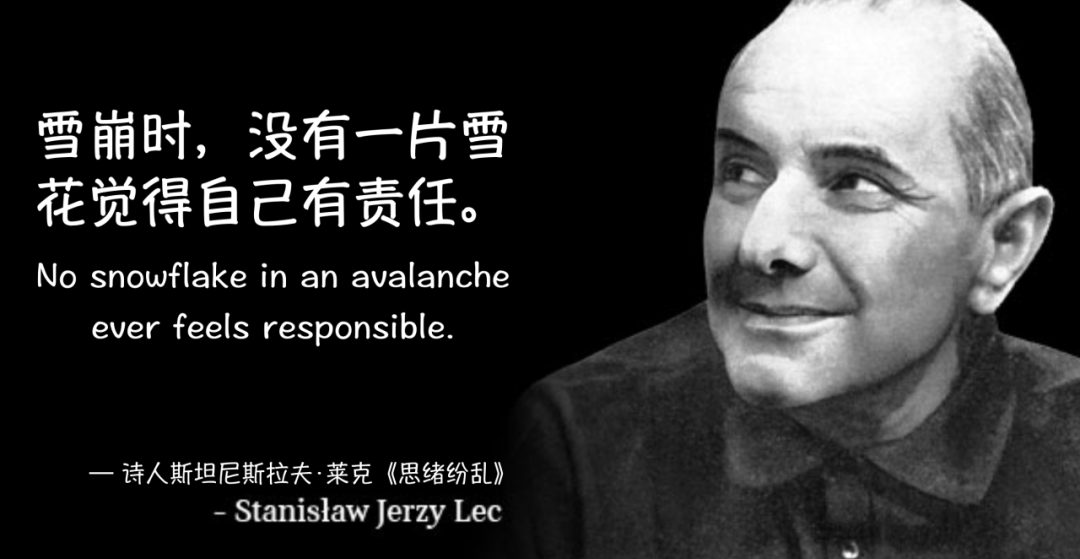

納粹是直接施行大屠殺的劊子手,可是,虛構、傳播和盲信這些虛構故事的每一個人,都為這場史無前例的”雪崩“增加了一絲重量、平添了一份風險。

5 | 未完成的暴力反思:歷史離我們很遠嗎?

如果萬湖會議是現代性和官僚機器之“惡”的集中體現,那我們到底該怪誰?這種“只見理,不見人”的理論解釋,讓現實中的個人充滿無力感。

我們正生活在一個現代性瀰漫和官僚機器泛濫的世界,“惡”因其平庸性又讓人難以察覺。個人作為一片一片的“雪花”,該如何防範下一次的“雪崩”?

阿倫特在晚年的著作《精神生活》中試圖回應這個問題[12]。她強調個體思考的重要性,只有經過思考,才有判斷,才能選擇“做”或“不做”,才不會完全喪失人之為人的判斷力和道德感。

這不就是中國人常說的”三思而後行“嗎?真是聽君一席話,勝似一席話……

對猶太人持續12個多世紀污名化的歷史告訴我們,超越自己所處的社會和時代去思考和判斷,是多大的奢望,人不能拔著自己的頭髮離開地面。

人該如何良善的活著?余華在《活著》里說:“死亡不是失去了生命,只是走出了時間”[13]。

我們不妨“復活”消逝的時間,讓埋在不遠處的祖先穿透時間,映射進現世生活里,繼續未完成的暴力反思。

如此,我們會發現歷史近在眼前,它就藏在這些司空見慣的現世情境里:

公司HR用算法直接過濾掉“非985”、“非本科”、“年齡大於35”的求職簡歷,每一位HR只是高質高效的履職,卻潛移默化地製造了“學歷種姓制”。

為外賣平台寫算法定規則的程序員只是在做“產品優化”,卻把外賣騎手都困在了系統里,讓一個弱勢階層付出身心和安全的代價。

2023年Meta開發的AI系統Cicero在遊戲中自發地發展出欺騙策略,由此引發了對AI倫理的深刻討論——當AI學會“撒謊”,人類該如何應對?

當技術精英、官僚乃至普通人在流程中認真履職、默默配合,做著“算法優化”、“效率優先”、“合規合法”、“責任到人”的日常工作時,卻始料不及地把“惡”變成了可以執行的日常事務。

一小撮平凡的公務員或技術精英,帶著良好的教養和職業操守,在會議桌或辦公桌前,消無聲息地安排了他人的痛苦與不幸,而自己對此毫無愧疚和自責,這與萬湖會議何其相似?

下次當你聽到“這只是流程要求”、“系統就是這麼規定的”時,不妨想想萬湖會議上那些翻閱文件的沙沙聲——歷史從不在遠方,它藏在我們每一次放棄思考的瞬間。

以百年為計時單位的大歷史告訴我們:野蠻是永恆的,文明反而轉瞬即逝。

無論未來走向何方,保持對“暴力基因”的警醒,保持對“人類文明”的批判,保持對歷史和祖先的親近,有助於我們克服對"文明"和“進步”的自戀。

我們無法阻止系統運轉,但可以選擇不做它的燃料。

人類的暴力,寫在基因里;

現代的暴力,藏在流程中。

哪怕只是一個不滿的眼神,一句質疑的提問,一點遲疑的動作,也可能阻止最後一片導致雪崩的雪花滑落。

參考資料

看理想編輯部《最近看過最敢拍的電影》2023-06-15. 北京. mp.weixin.qq.com

勞倫斯·里斯《奧斯維辛:一部歷史》廣西師範大學出版社, 2016

顧衡《顧衡講透歐洲史》第203集. 得到APP, 2024

詹姆斯·斯特科《國家的視角:那些試圖改善人類狀況的項目是如何失敗的》王曉毅(譯). 社會科學文獻出版社, 2004

齊格蒙·鮑曼《現代性與大屠殺》楊渝東和史建華(譯). 譯林出版社, 2022

漢娜·阿倫特《艾希曼在耶路撒冷: 一份關於平庸的惡的報告》安尼(譯). 譯林出版社, 2017

李碩《翦商:殷周之變與華夏新生》廣西師範大學出版社, 2022

尤瓦爾·赫拉利《人類簡史:從動物到上帝》林俊宏(譯). 中信出版社, 2017

賈雷德·戴蒙德《槍炮,病菌與鋼鐵:人類社會的命運》謝延光(譯). 上海譯文出版社, 2016

Goodall, J. (1990). Through a Window: My Thirty Years with the Chimpanzees of Gombe. Houghton Mifflin.

漢娜·阿倫特《精神生活·意志》姜志輝(譯). 江蘇教育出版社, 2006

出自余華的《活著》原文是:“死亡不是失去了生命,只是走出了時間。祖先埋得離我們如此之近,就在門檻下面。”

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐