書評•評書|金浩然《不便利的便利店》中的哲學

其實這本書我是有一搭沒一搭在看,似乎中間停了很長很長的時間,原因其實可以歸結於這本書(實為作者)的章節設計和故事情節中有點失調的節奏。【說實在的,我現在才意識到,無論是什麼事情,節奏真的太重要喔!】

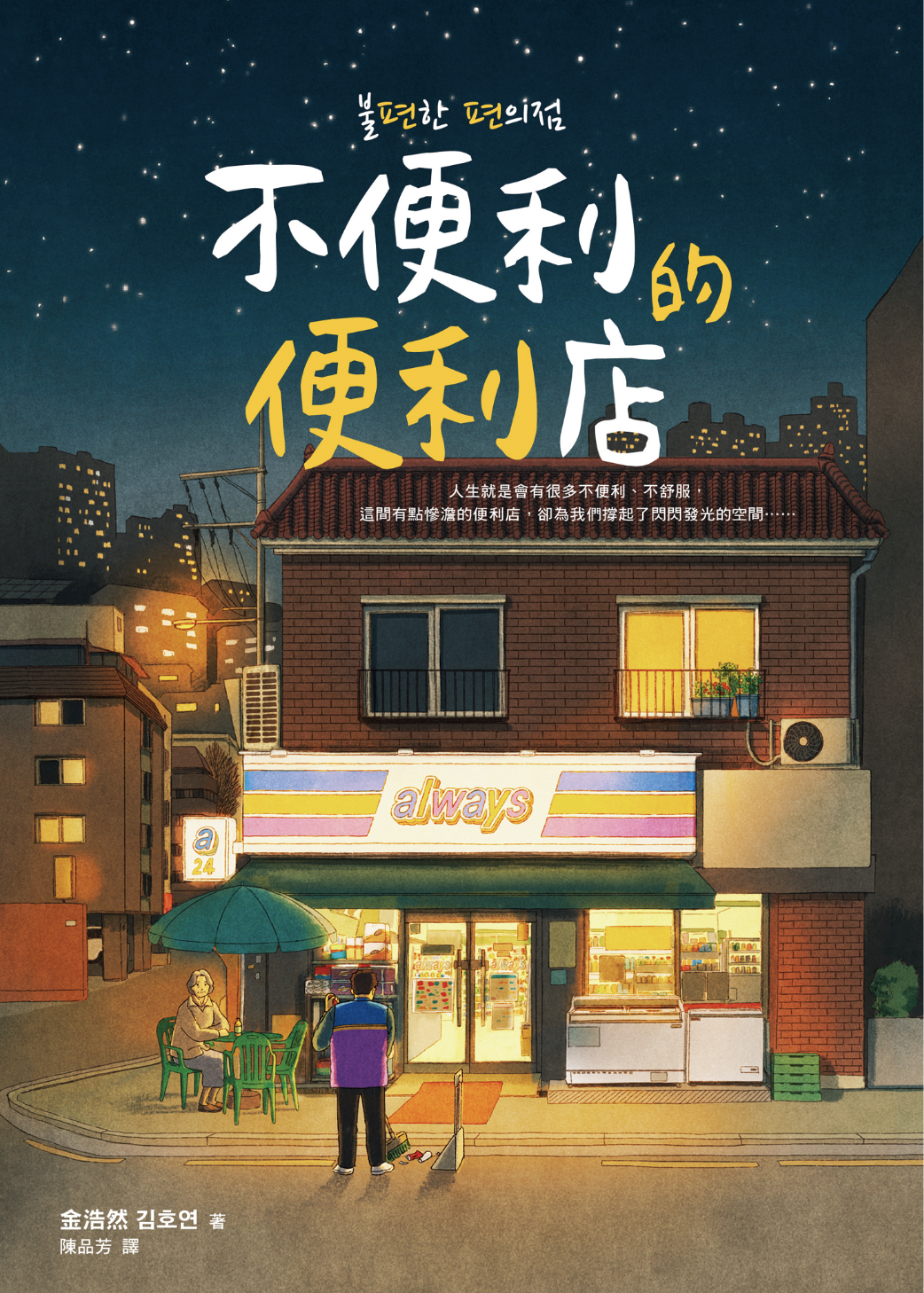

似乎從村田沙耶香熱賣的《便利店女人》開始,日韓文化中「便利店」扮演的角色逐步進入文學視野。於是,很多關於便利店的小說蘑菇破土了,層出不窮。當然,並不是每一本都有意思,也不是每一本都能達到百萬級的銷量。當時購買《不便利的便利店》估計就是在「便利店小說主題」的潮流下選擇的一本,真正選擇的原因都已經不記得了,但是當我讀到下面的這段話的時候,才逐漸反應過來,原來這才是我想要看這本書的原因。👇

如果不是以每星期天、每天二十四小時為間隔,而是隨時隨地都被某個想法困住,會是什麼感覺?

如果那個想法是痛苦的回憶呢?如果沈浸在痛苦中的大腦越來越沈重,無法擺脫那份痛苦,只能在茫茫苦海中載浮載沉,那麼大腦便會化為巨大的秤錘,將你拖入深淵之中。不久之後,你會發現自己開始以不同的方式呼吸。你會透過不是鼻子、不是嘴巴,也不是鰓的東西呼吸,以勉強可以稱為人,卻又不是人的形式活著。我想很多讀者也都有過這種經歷——被一種很痛苦卻又揮之不去的想法困住,折磨,彷彿只有用槍爆頭才能真正停止大腦的不斷痛苦循環。只可惜的是,讀到上面的文字,已經接近故事的尾聲了⋯⋯所以說,還是節奏最重要啊!

一個自稱「獨孤」的街友

從故事開始,就是一個便利店出現的街友,說話結結巴巴,自稱叫「獨孤」,無家可歸,也好想出現了失憶,忘記了自己的前世今生。無論是便利店的老闆還是經常出入便利店的顧客、在店裡工作的員工都對於這個奇怪的街友印象深刻,從他們的視角給了讀者一個街友「獨孤」的大致輪廓。當然,每個人也都只能從自己的經驗出發來看世界、理解世界,所以,奇怪的「獨孤」在大家眼中依然奇怪,可是卻又有一種難以言説的溫暖感和可信任感。老闆給了他一份在便利店上夜班的工作。

不同的視角在緩慢地進行著,直到最後一章,才突然轉成第一人稱的敘述方式,用「我」的視角來慢慢回想和解釋發生在自己身上的事情。

原來,「獨孤」曾經是一個整形科的醫生,在跟病人保證是自己主刀手術之後悄悄用代刀給患者進行手術,自己則跑去推銷產品,最終導致患者死在手術台上。醫療事故發生後,整形醫院手眼通天,選擇給錢、私了,可是,「獨孤」的良心卻備受折磨,導致自己的妻子和女兒也離他而去。最後,自己淪為無家可歸的人。在混跡街頭的時候,他認識了一個老人,彼此相依為命。但並不知道老人的名字,只是在老人去世的時候聽到老人留下一句請記住自己叫「獨孤」的遺言。於是,他成了「獨孤」。

作者究竟為什麼選擇在故事的最終結尾才用很快的節奏和盤托出「獨孤」的過去,我不得而知,只是覺得這樣的閱讀體驗並不是特別的好。

韓國文學中總會出現突然中斷的機能

我讀韓國文學不多,但是也不在少數了。發現從韓劇到韓國文學,中間很多是主角/當事人在受到突然的打擊或者長期不間斷的打擊積累到一定程度的時候出現的失能情況——從失語到失憶,很多,似乎形成一個pattern。雖然聽起來很奇怪,但是在創傷後應激的反應中,失能其實並不在少數,彷彿是對於正在傷害我們的世界的一種阻擋。我不知道為什麼,但是這種感覺也一直席捲著我自己。

慢慢揀拾起自己的機能和感覺是一件不容易的事情,意識到自己曾經像是一個行屍走肉一般的生活更是如同晴天霹靂,讓我捶胸頓足想要把失去的東西都找回來。可是,過去的已經過去了。沒有什麼能夠改變。

故事中的「獨孤」在短時間內經過的打擊太大,一下子進入了失憶狀態,其實是他的大腦在保護他,讓他從那個痛苦中解離,然而,解離總是有代價的,代價就是他淪為街友,與酒精作伴,成為麻木不仁的群體。

或許,金浩然製造的前面幾章的超慢速度就是在用另外一種方式告訴讀者,「獨孤」找回自己的機能的這條漫長的路往往是進一步,退兩步。但是他一直在走,最終,「獨孤」還是到達了終點。

「獨孤」是幸運的。

也讓我們都一直這樣走下去吧。

桃花潭水深千尺,不及讀者送我情❤️❤️❤️

- 来自作者

- 相关推荐