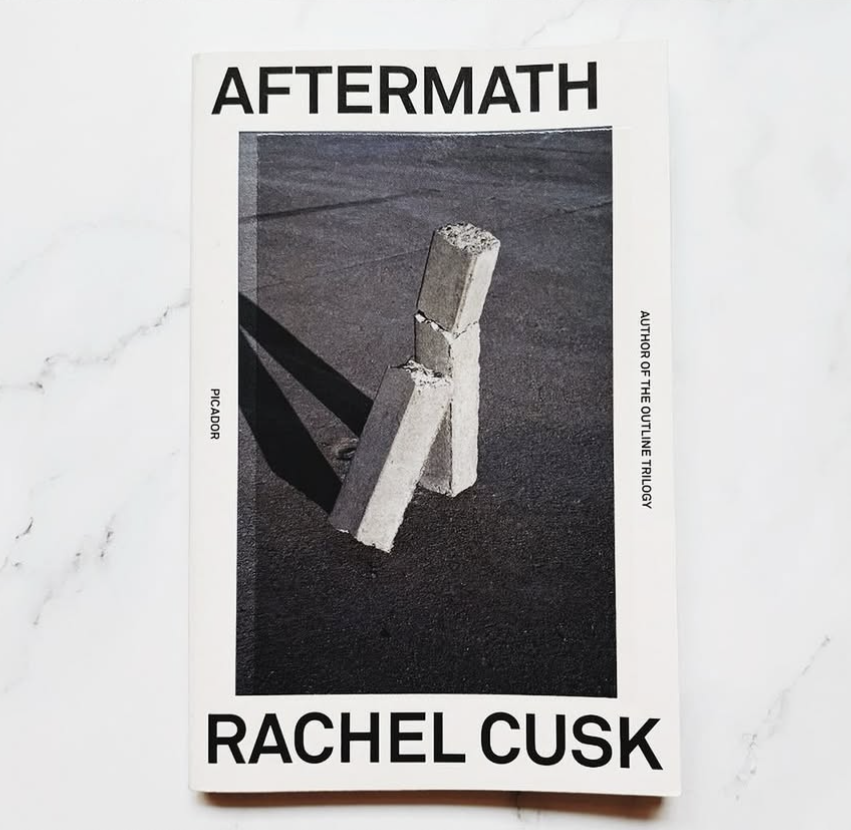

餘波中重生的敘事:Rachel Cusk《Aftermath》

Rachel Cusk 從來不是一個用寫作安撫或取悅的作家,渴望被討好的讀者,無法在她的作品裡獲得安慰。而我是很欣賞 Cusk 的。

讀完《Aftermath》,我查了資料,發現這本書在出版時引發了廣泛爭議。這是 Cusk 在十年婚姻以離婚收場後寫出的散文。批評者集中在兩點:一是書寫離婚卻未描述經過;二是未納入前夫立場,形同讓他噤聲。我莞爾,為何男性作家在書寫離異時,未納入女性視角卻不會遭逢相對應的批判?說到底,對女性作為妻子與母親的規訓,並未從文學場域掙脫。我也不認為書寫離異必須交代經過,書名已帶出主旨。既然是針對餘波與連帶傷害所書寫的個人散文,且未批判前伴侶,而是專注於自身的剖析,為何交代離異經過是種必然?針對此兩點批判,我認為《Aftermath》背負莫須有的罪名。

日常的崩解往往沒有明確感官衝擊,卻是無所不在。

當年在分開當下,我也還沒明白那道物理上或精神上被關上的門,其實有我聽不見的轟然巨響,讓接下來的日常碎裂成我不認得的模樣。曾共享的時間與軌跡皆戴上了陌生的距離感;分離帶來的感官經驗,讓不曾注意的孤獨強行衝進視野,忽略的寂靜震動耳膜,曾一起吃下的食物失去味道,習慣的煙味也突然感到刺鼻,手指能觸碰的家具表面都像發燙一樣令人瑟縮。

日子成了無處安放的裂解。

分離不再只是關係的終點,也是身分的瓦解。我曾以為自己是誰、如何成為,這些敘事脈絡都需要重構。長達近十年的關係,始於我正在形塑對世界的認知與成為時,某種程度也規訓了我這個個體、視角與故事。人類無法獨立於他人的眼界之外而存在,哪怕是抵抗的意義,都需要外界的荒謬來構成。分離意味著敘事被抽離後,必須獨自重新編織自我定義。過程極為混亂、焦慮,但也同時誕生新的可能性。所以 Aftermath 這個詞,餘波,同時意味著結束與重建的開始。

我想談談故事的非必要性。

故事是發生了什麼,而敘事是個體決定如何陳述。

當年分離時,我陷入了敘述的失語。不乏朋友關心探問,想知道分離的前後脈絡,但我一句話都說不出來,感受到強烈的故事無意義。身在餘波裡,張口任何一段故事都已費力。可不可以,先讓我待在這裡?

我理解人們想要得知故事的心境,那是一種安全感的追尋,彷彿理解脈絡便擁有足夠的工具去面對或拆解失去。但自我敘事已破碎,該如何解構?面對斷裂的語言與日常碎片,我只能自己收拾災難後的斷瓦殘垣。一如 Cusk 對餘波後身分裂解的誠實描述,為何交代離異的故事是必然?故事不也只是敘事的巧言令色而已?所有人的敘事都必然是一種閉關的編織過程,可能與外界碰撞或摩擦而必須改寫,但能夠寫的終究只有自己。如同身分裂解後,能夠收拾與重構的也只有自己。

當時的我也是透過閱讀與書寫度過餘波。

我把物理意義上的家清理乾淨,將與分離相關的一切物品全數丟棄,我從未想過家有一天也會成為生人勿近的地雷區。我大量閱讀與書寫,和著藥片度過了之後的幾年,記憶不甚完整。偶爾還是會在時間的裂隙中感到恍惚,但心理意義上的家,用一字一句的重新拼貼、組裝、灌泥成了新的屋瓦。所以對我而言《Aftermath》故事的缺失並不構成敘事失效,書寫成為鏡子,映照出碎裂,也同時反射出嶄新的完整。雙重意義都取決於我們如何詮釋,這不就是敘事本身令人玩味之處嗎?

在傷痛中,個體可以選擇透過敘事重建故事,也可以選擇以敘事描繪視野。當震盪的餘波不止,有時候我們優先能做的、迫在眉睫的,是如何安放自己。閱讀與書寫成了度過漫長餘波的過程,那道物理上再也無法開啟的門,在心理意義上開啟後,不再是地雷區,也不再需要任何故事去闡明關係的不在場證明。我用我的敘事填補裂縫,我成為我自己的家,在餘波中重生。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐