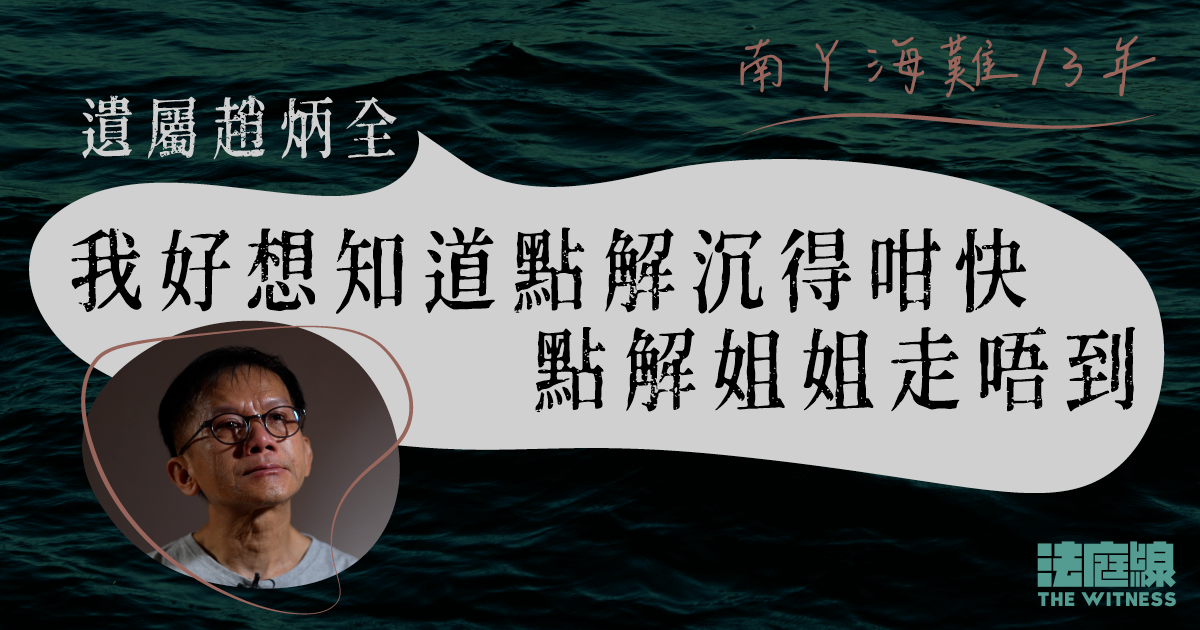

南丫海難13年・專訪2|倖存者趙炳全:「我好想知點解沉得咁快⋯點解姐姐走唔到」

2012 年 10 月 1 日,趙炳全(全叔)與妻女、姊姊、朋友登上南丫四號,出發十多分鐘便被另一艘船海泰號攔腰撞穿,在 118 秒內直插海床。全叔剛把救生圈分給姊姊,便失足墮海。他奮力游上水面,還救了兩位陌生人,茫茫大海之中,卻找不到姊姊的身影。

「(事故)第二日,我媽媽喊住同我講:『阿全,點解唔救你家姐呀?』」全叔雙眼通紅,哽咽地說:「呢句係我最記得嘅⋯⋯」

他墜海時耳膜穿破,左耳喪失六成聽力,手腕骨折久久未痊癒,更一度出現幽閉恐懼症,多年來不敢坐船、搭飛機。但他努力克服身心創傷,同時鍥而不捨地為姊姊追尋真相。

「我好想知道點解(南丫四號)沉得咁快⋯⋯點解姐姐走唔到⋯⋯」

這一個答案,追查 13 年仍然未有人能解答。全叔想過放棄,但一想到姊姊死得不明不白,就心有不甘。由 2012 年召開的調查委員會,到 13 年後召開的死因研訊,全叔堅持每天出席,為求親耳聽到每一句口供,能走近真相多一步,「起碼我有個知字,我個心舒服好多。」

他指,知道現時難以再追究刑事責任,但仍寄望悲劇能帶來改善。

「有啲人話呢啲事,一百年都唔遇一次,但一遇到就會死好多人⋯⋯唔好以為安全係必然。」記憶猶新

事發當晚發生的一切,全叔仍然歷歷在目。

他記得,當天參觀南丫發電廠後享用自助餐,妻子叫他拿走剩下的幾罐汽水;記得上船後因女兒怕黑,一行人走出甲板;開船不久,他目睹海泰號高速駛近,撞船時整隻船被拋起;他記得手撞到座椅的劇痛,記得自己將救生圈分給姊姊,也記得那一晚,姊姊背著他送的綠色背囊⋯⋯

「其實(姊姊)最容易走(逃生)㗎,沉咗喺海底,加個水泡都會走到,點解會走唔到?」

當日還未看到姊姊穿上救生圈,全叔便隨著沉船墮進海中,背囊中的幾罐汽水將他扯落海床,眼前漆黑一片。他本能地掙脫背囊,撐上水面,「跌咗落海,個腦係一片空白,上到嚟先至有一個恐慌。」當時他以為妻女已遭遇不測,自己抱著救生圈在海面飄浮,期間協助一對夫婦穿戴救生圈,等候救援。

獲救登上另一艘船後,全叔發現妻女、朋友均生還,惟找不到姊姊的身影。他一度想跳入海中,但遭旁人制止。「我想跳落海搵佢,啲人話唔好去呀、啲人救緊,但係唔知家姐喺邊,當時我知越遲搵,更加不妙⋯⋯」

結果在 10 月 2 日,姊姊趙少琼 53 歲生日當天,搜救行動結束,南丫四號的殘骸被吊起,船底發現全叔姊姊的遺體。

不敢遺忘

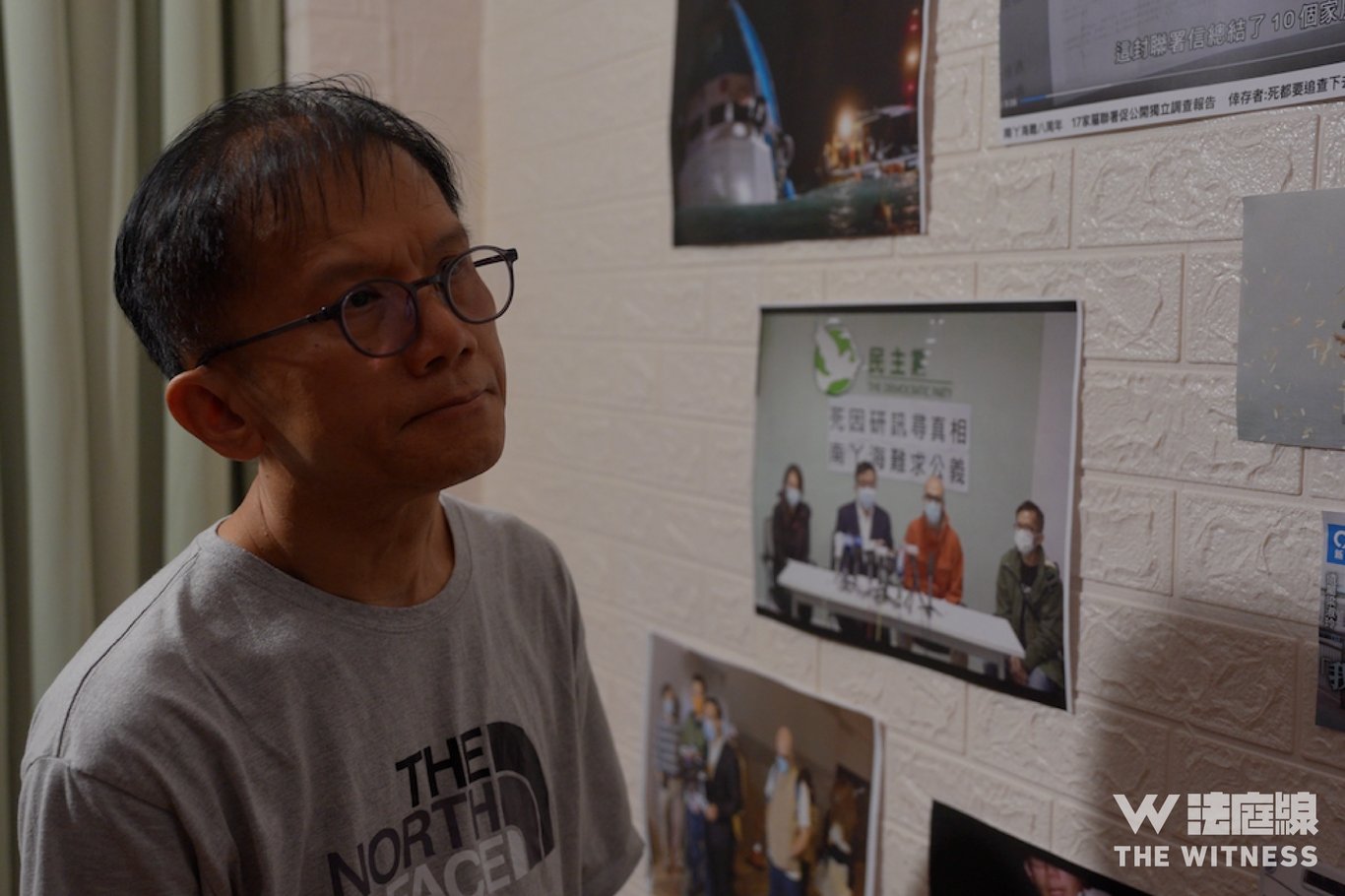

除了事發時的每一個片段,後來調查委員會披露的每一項資料、證人提供的每一項情報,全叔都牢牢記住。第一次訪問全叔,他在記者簿畫了南丫四號的平面圖,解釋船艙被撞穿的位置。

為姊姊追尋真相 13 年,他早就對這艘船的結構瞭如指掌。

死因研訊今年 5 月召開,他以目擊者身分作供。事隔 13 年重提事發經過,憶起姊姊罹難一刻,仍禁不住落淚,「仲係記憶猶新,唔敢遺忘。」作供前,律師問他需否重看事發後錄取的證供,他說不用,那份文件早已放在床底。

「正如有人當年喺南京大屠殺,或者有親人死嘅時候,我諗佢唔駛寫低,而係喺心入面,就會講出來,係真係唔會忘記。」

研訊主任在庭上特別感謝他在危急關頭,仍英勇拯救人。在旁人眼中,全叔是臨危不亂、見義勇為的英雄。他卻不以為然,指救人並不是選擇,「老實講,當時如果唔救佢哋,我更加困難,見死不救更加困難。」

而他更在意的,是家人的感受。

年屆八旬的母親,在事故翌日哭著問他:「阿全,點解唔救你家姐呀?」

海難那年,義務工作發展局頒發「義勇奬」表揚全叔,大姊卻責怪他:「自己家姐都救唔到,攞咩獎?」

救了兩個陌生人,卻救不活姊姊,成為他至今解不開的心結。說到這裡,全叔的方框鏡片再次泛著淚光,「好內疚,呢句說話,我永遠記喺個心入面。」

研訊的另一日,庭上讀出多名搜救人員的書面供詞,其中提到吊起南丫四號時,救援人員發現全叔姊姊的身體卡在甲板帳篷架中,雙腳被兩個救生圈的繩纏住。這是全叔首次聽到的細節,哽咽稱,得知後更內疚。

「我畀家姐水泡,係咪累死佢呢?」

姊弟之情

全叔在家中排行第四,過世的是二姊。因父親早逝,母親忙於工作養家,五兄弟姊妹互相照顧長大,二姊在中學開始半工讀,支付全叔的學費。

姊姊心靈手巧,廚藝了得,包辦家庭聚會的餸菜,教全叔煮飯。全叔畢業後搬出來獨居,也是靠姊姊教的菜式照顧自己。她還喜愛編織,織過許多背心、冷帽給全叔當時兩歲多的女兒。

姊姊生前從事保險行業,一有空便到處旅行、冒險,年輕時曾獨自在內地遊歷 4 個多月,在火車站過夜。在旅遊資訊還未太流通的年代,她便自由行到中東、印度等地。

一場海難,突然帶走姊姊的性命,往日的生活點滴頓成回憶。自此,全叔立誓要追查南丫四號迅速沉沒的原因,以及姊姊無法逃生的真相。

當年他負傷,還打著石膏,身上有多處傷痕,驚魂未定,已在醫院受訪。隨後每年的 10 月 1 日,即使會勾起內心痛處,他仍堅持在鏡頭前發聲,講述作為遺屬的感受與訴求。家屬每次舉行記者會,都會見到他的蹤影,盼社會持續關注事件。

身心創傷

追討的同時,全叔要克服身心創傷。他在海難中,因急速墮海,耳膜被刺穿,左耳失去六成聽力,手腕的軟骨兩年後仍未完全復原,翻風落雨便隱隱作痛。喪親之痛與死裏逃生的經歷,令他經常失眠,每次凝望大海都猶有餘悸,曾有一段時間他不敢坐船,也不敢搭飛機。

有一次,他在商場如廁後,在狹窄的通道迷路,恐懼忽然來襲,「心裏面好驚,嗰種恐懼,係唔知道逃生嘅路。」原來他出現幽閉恐懼症狀,此後多年需接受心理輔導治療。

就這樣,有好幾年時間,他一邊接受治療,一邊苦思如何追查真相。

然而,等了一年又一年,運房局內部調查指 17 人涉行為不當,但基於私隱等原因拒公開身分;警方刑事調查僅對 4 人作出檢控,包括涉事兩名船長及兩名海事處人員,但家屬認為沉船責任不止於此。至 2020 年,律政司表明難再有檢控,死因裁判官同月決定毋須召開死因研訊。

「律政署(司)話唔告,你可以做咩?我真係企咗喺度。」

全叔坦言當時束手無策,猶如走入「掘頭路」,一度想放棄,「已經冇路走,我哋可以點做?我自己都冇辦法」。

就在他苦無對策之際,突然收到一位有心人聯絡,提醒他留意在調查委員會從沒探討的疑點。與此同時,另一位遺屬梁淑玲向法庭申請,取得警方呈交死因庭、有關她弟弟的死亡調查報告,文件不僅揭示更多疑團,更披露警方曾建議召開死因研訊。

絕處之中,忽見曙光,他們遂與另一遺屬徐志盛商討,循法律途徑繼續追究。

從不缺席

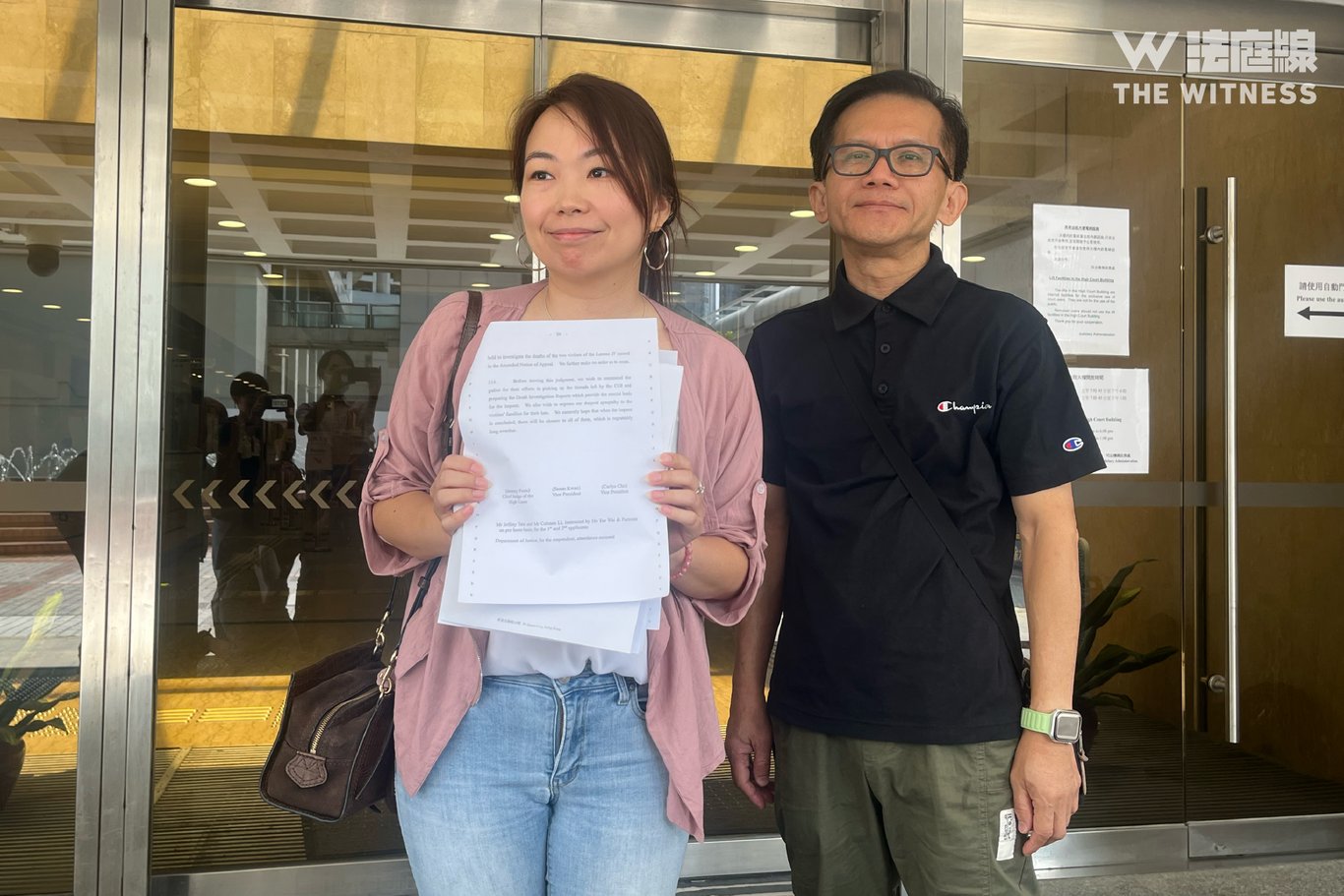

2022 年,3 人獲超過 20 名遺屬聯署支持,入稟高等法院要求召開死因研訊,一度被駁回,提上訴後被裁定得直。當天,全叔與 Alice 站在法院外受訪,全叔在鏡頭前眼泛淚光,說一想到姊姊死因不明不白,「唔可以對死者冇一個交代,所以我要堅持行落去。」

這場遲來的死因研訊歷時 3 個多月,全叔幾乎每天到庭旁聽,坐在近親席上,正面望向每一名作供的證人,「我想親身、第一身去聽。」

任職報紙編輯的全叔,每天凌晨 12 時才下班,回家休息數小時,清晨 6 點又起床送兒子上學,再乘港鐵趕來西九龍裁判法院,在開庭前見法律代表,聽完上午研訊後,再搭巴士回公司上班,日日如是。

44 日的研訊,一共有 84 人作供,講述南丫四號由繪圖、造船至驗船的過程。當中超過 7 成人未曾在法庭交代事件。

「我只可以用一個感嘆號(去形容),揭示咗咁多人失職⋯⋯其實我哋家屬係好希望犯錯嘅人,受到應有嘅懲罰⋯⋯可能你覺得你當時做嘢係無問題,或者你一直都係咁做,但有幾十條人命葬身咗大海。」

研訊於 9 月中完成結案陳詞,死因裁判官押後裁決。全叔指,對結果不敢抱太大期望,「只有無可奈何接受,我覺得已經冇乜機會追討刑事責任。」

放過自己

研訊休庭待裁決期間,再次見到全叔,他的神情添上幾分平和。他說,透過研訊得知更多細節,聽到造船、驗船的人如何解釋,「你話畀我聽個事實,你唔講出嚟我唔舒服,而家講出嚟我舒服咗⋯⋯起碼我有個知字,我個心舒服好多。」

13 年的歷練,讓他漸漸學懂在堅持的同時,放下憤怒和怨恨。「唔通佢坐監我得益咩?我開心咗啲咩⋯⋯唔可以一命賠一命,佢死咗,呢個(家人)就返生,唔得㗎嘛。」

換個角度說,或許是放過自己。

「平常事、平常心做每一件事,冇辦法㗎,唔會成日記住,邊度咁多仇恨?咁多憤怒⋯⋯有時唔原諒,你唔放下,壓住喺心裡面,係好唔舒服。」

隨著時間推移,全叔亦慢慢跨越陰影。海難後 4 年,他首次坐天星小輪過海,他說一定會坐在下層靠近救生圈的座位,方便逃生。再過兩年,他嘗試搭飛機,最近暑假更與家人出遊。

作為父親,他堅持一對子女要學懂游泳。親歷海難的女兒當年還未懂事,但仍記得在救生圈上浮沉的畫面,起初學游泳怕水,全叔便請教練一對一教學,「教識佢為止,一定要識,因為係求生技能。」

現在讀小學的兒子在海難後出生,全叔向他解釋來龍去脈,兒子明白爸爸的傷痛,「佢話唔怪得要咁樣追法,原來咁大件事」,還反過來安慰爸爸不要太傷心。

親人離世的傷痛不能磨滅,但與姊姊的回憶不會逝去。姊姊最拿手的一道糖醋骨,全叔偶爾會煮給家人吃,「我話呢味係二姑媽教爸爸整嘅,佢哋(子女)話好好味呀!」

說起姊姊的手藝,全叔臉上掛著笑容,「佢話有個口訣,一酒二醋三糖四豉,嗰個味、嗰個煮嘢嘅方法,我到今時今日都記得」。

記者:Sharon Tam WWY

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐