九龍城重建 4| 《九龍城寨》取景地 逾半世紀念敬佛社 標誌金柱、跛豪「題字」招牌帶不走

文|集誌社記者

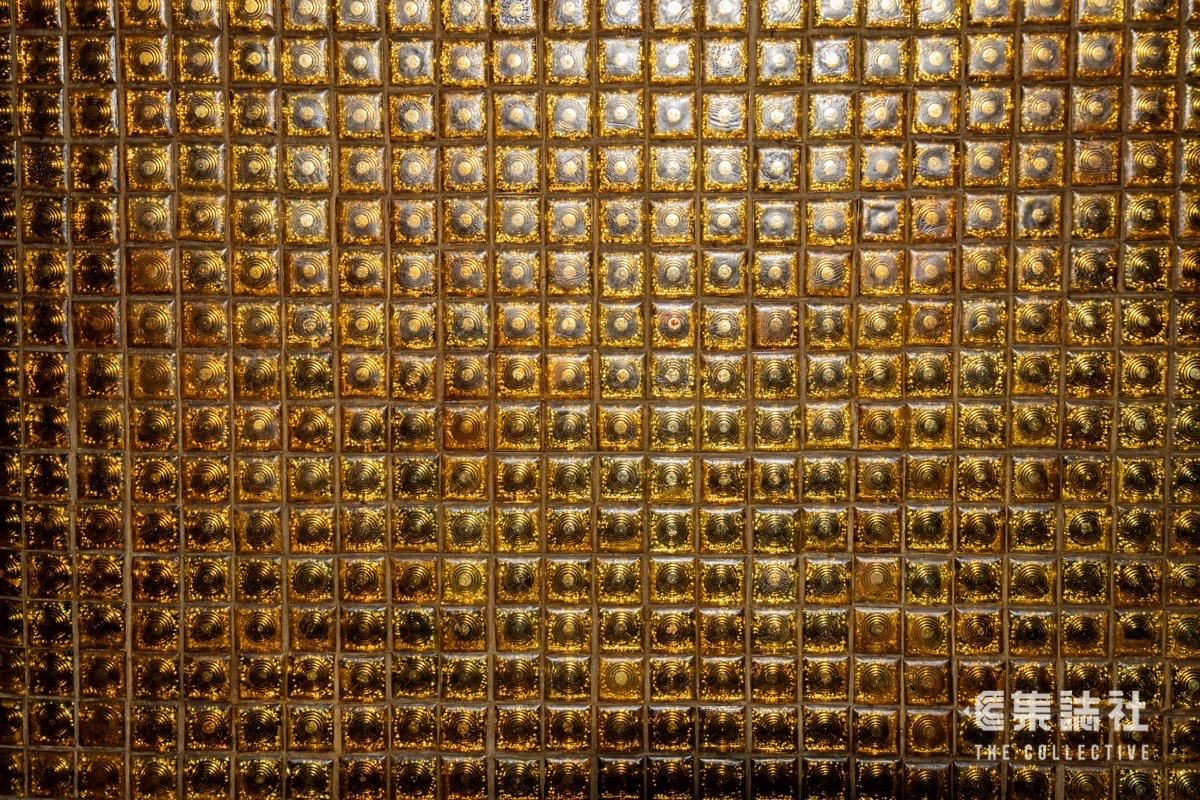

金色紙皮石柱、泛黃吊燈、被煙燻黃的天花、圓拱門,踏入九龍城南角道 29 號二樓的「念敬佛社」,時光彷彿凝在數十年前。這所專為潮州人做法事、設靈位的佛社,是不少電影包括《九龍城寨之圍城》的拍攝場景,但隨衙前圍道及賈炳達道重建計劃展開,料於十月中搬到新蒲崗。

對於重建,負責人吳先生說能夠理解,「咁時代係要咁,唔通等佢冧你先搬咩?冇得夾硬堅持霸住嘅,人哋啲舊樓同埋個區咁樣,政府要做嘢,都抗拒唔到佢哋。」標誌的金柱、拱門和外牆招牌,料未能一同搬走,只能嘗試以其他方式保留。

潮州人聯誼之地

據吳先生所述,念敬佛社至今有逾 50 年歷史,前身是一間位於南角道街尾的小佛堂,因該處清拆而在七十年代初搬至現址。佛社內放有佛像及神主牌,讓後人供奉祖先,並專門為過身的潮州人打潮州齋、做潮州法事。吳先生解釋,早年潮州人回鄉不方便、家中亦未必有空間放牌位,不少人便將祖先的神主牌放在佛社供奉,家人有空便上來拜祭,「有佛祖喺晒度,感覺上畀先人舒服啲。」

訪問在平日下午進行,約兩個小時內僅有一兩個人到訪,或難以想像,以往佛社香火鼎盛、煙霧瀰漫的場面。吳先生憶述,以往幾乎每天都有打齋儀式,不少師傅在佛社工作、席地而睡;佛社亦是潮州人聯誼的地方,各幫忙經營的「發起人」,閒時便會在佛社一隅的「永思堂」打麻將、吃茶聊天,早上煲一大鍋粥、晚上又會煮飯,「邊個鍾意咪上嚟食」。不過隨潮州人口減少、骨灰龕位又越來越普及,光顧佛社的人大幅減少,現時一個月可能只有數場法事、最多也不足十場。

佛社全盛時期,有十多二十名「發起人」共同營運,後來逐漸離世、年老,現年六旬的吳先生便於約十多年前到佛社幫手。他說協助營運佛社賺不到錢、難找人接手,但佛社與一般商舖不同,「唔可以畀佢冇人理」,故自己一直打理至今,每天都會上來裝香。可有怕找不到人?「隨緣啦,佛祖就係老細,佢決定嘅,佢會安排。」

逐漸簡化的儀式

相較本地道教儀式約兩小時完成,打潮州齋需時較長,吳先生說,最初期法事可長達八小時、由下午打齋到凌晨 12 點。但近年為了客人方便,不少程序都簡化,只會做到晚上 10 點、甚至 9 點,參與的師傅也由以往 20 至 30 人,減至現時 18 人左右。「冇辦法」,他說不少客人是因先人要求才找來佛社,「其實佢乜都唔知,(要求)做最簡單嘅就得」,「『10 點半咁夜,好難搭車,9 點得唔得?』,係主人家要求,咁你焗住咪簡化。」

吳先生說,打齋目的是開解先人、着他們勿念親人,同時為先人所犯的錯懺悔、告解,減輕罪孽,「聽得經多,理論上佢靈魂就會舒緩一啲」。儀式以讀經為主,潮州打齋又設有「過橋」,家人送先人上西天,向神明報到,並誦經祈福。儀式全以潮州話進行,吳先生坦言自己也不說潮州話、也沒幾個客人懂潮州話,只能盡量向客人解釋每個步驟的目的。

打齋以外,以往念敬佛社會從內地聘請師傅,負責全港多區的盂蘭勝會法事,一次會期約聘請 20 人、負責約 10 區的法事。疫情期間停辦了四年,疫後再復辦,但吳先生有感師傅質素參差,經驗老到的師傅年事已高、新人感覺又不夠專心和尊重,加上有其他人願接手,於是索性不再參與籌辦,「我搵唔到一班好嘅人落嚟做,咁不如唔好做。」

農曆七月「鬼門關大開」,鬼神之說滿天飛,吳先生認為,可以從另一角度看,做神功戲、誦經,都是給這些走出來的鬼魂娛樂,安撫和超渡他們,令他們沒那麼大怨氣和戾氣,「既然放咗出嚟,咁就對佢哋好啲⋯⋯如果你有呢啲嘢,佢哋就唔會亂搞事。」

沒有可惜

重建計劃進入收地程序,佛社已覓址搬遷,料十月中搬到新蒲崗。神壇、佛像等將搬到新址,不過佛社內的招牌陳設,如永思堂拱門和兩條金柱料未能搬走。吳先生說,想找類似的物料,盡量還原金柱的感覺,不過「你做唔到就做唔到」。

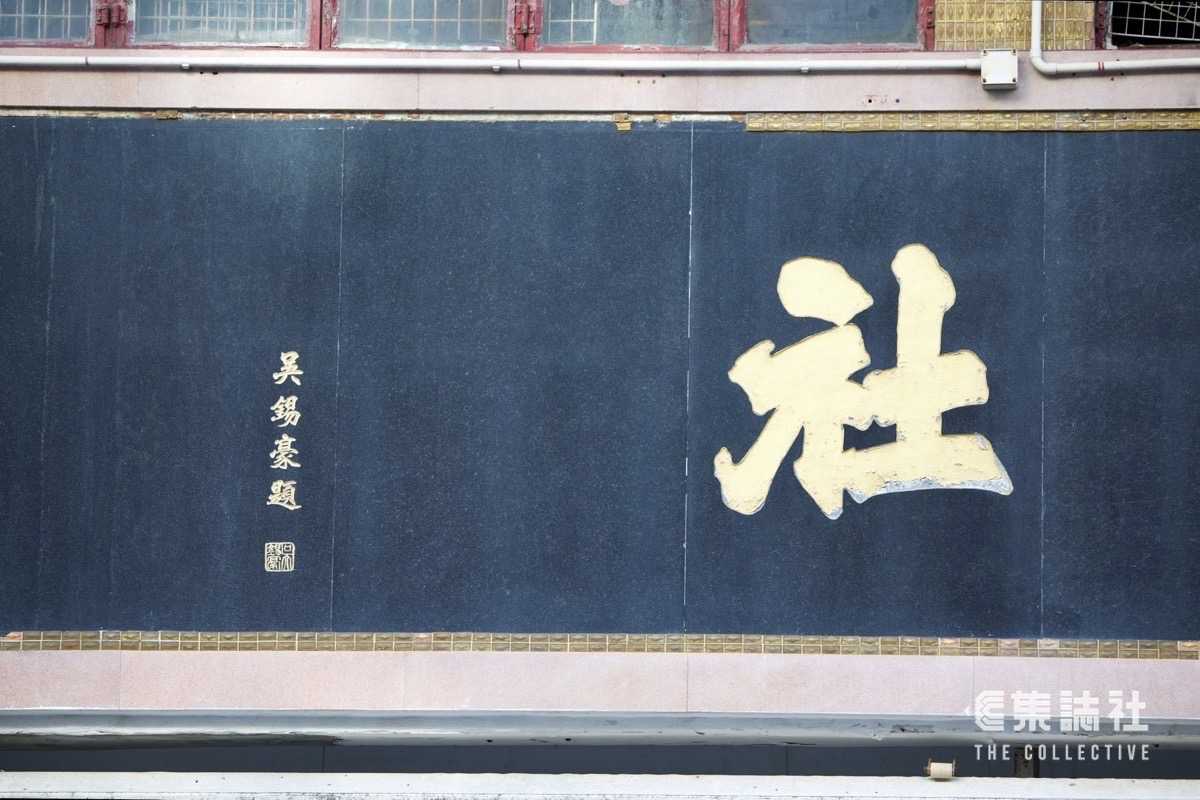

至於念敬佛社外牆,掛有佛社創辦人之一吳錫豪 1972 年題字的黑底金字招牌,據城市書法研究計劃「墨跡」考證,是由書法家黎一鳴所書,托名「吳錫豪」題。吳先生也問過師傅,說搬不了,「你鑿,鑿鑿鑿鑿到尾,可能最尾嗰塊一鑿就裂咗,咁你裂咗一塊就冇意思。」他說會再想如何保留招牌的字形,可能拍下來拿去 3D 打印,但原裝招牌應難以保留和擺放:「新嗰度點可能擠到有咁嘅外牆呢?」

在九龍城多年,與樓下商舖街坊相熟,見面也會寒喧一下,如今要告別,吳先生看得很開:「咁冇辦法㗎啦,人係咁㗎啦,咁你讀完小學都中學,你都甩晒㗎啦⋯⋯見到就見、見唔到都其實冇可惜,就算個人幾好,因為時勢搬開咗,唔搵佢你冇可惜㗎,我個人係咁諗,冇可惜㗎其實。」

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐