九龍城重建 3|崇麟鞋業 58 年老店 原區覓舖自救 用賠償金賭一賭 現況如何?

文|集誌社記者

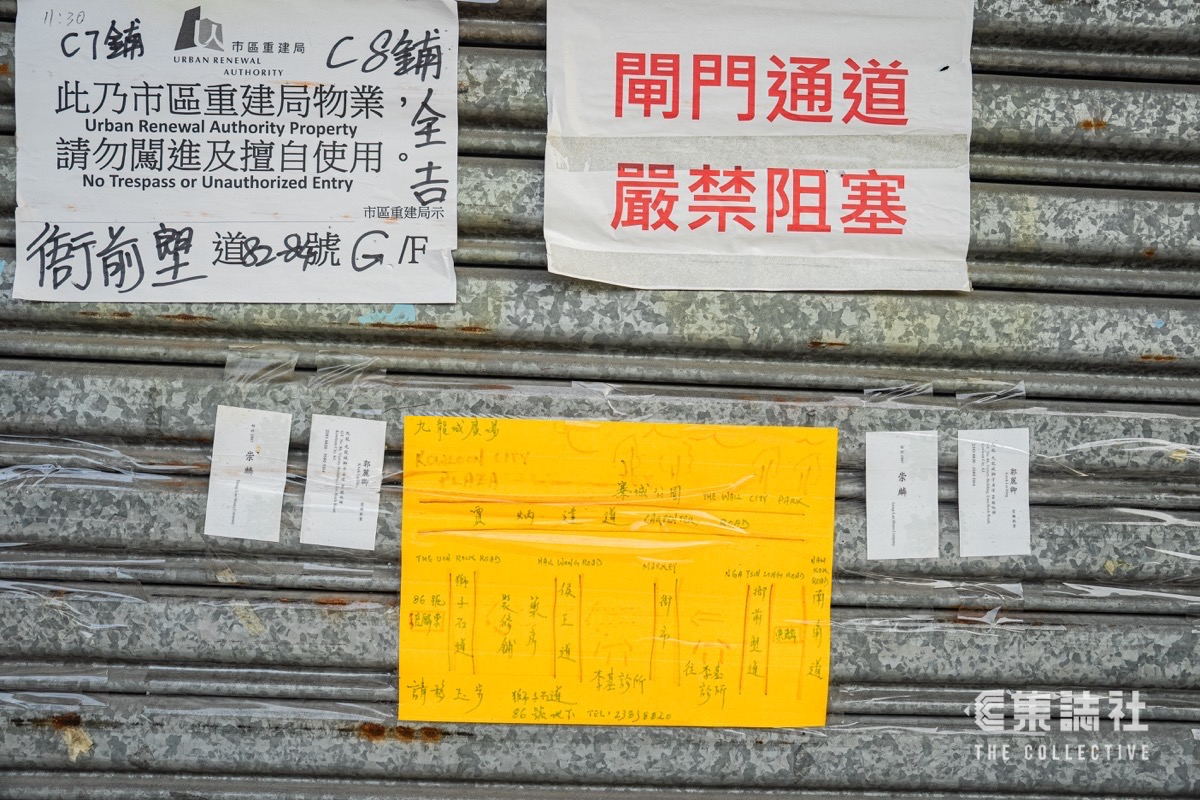

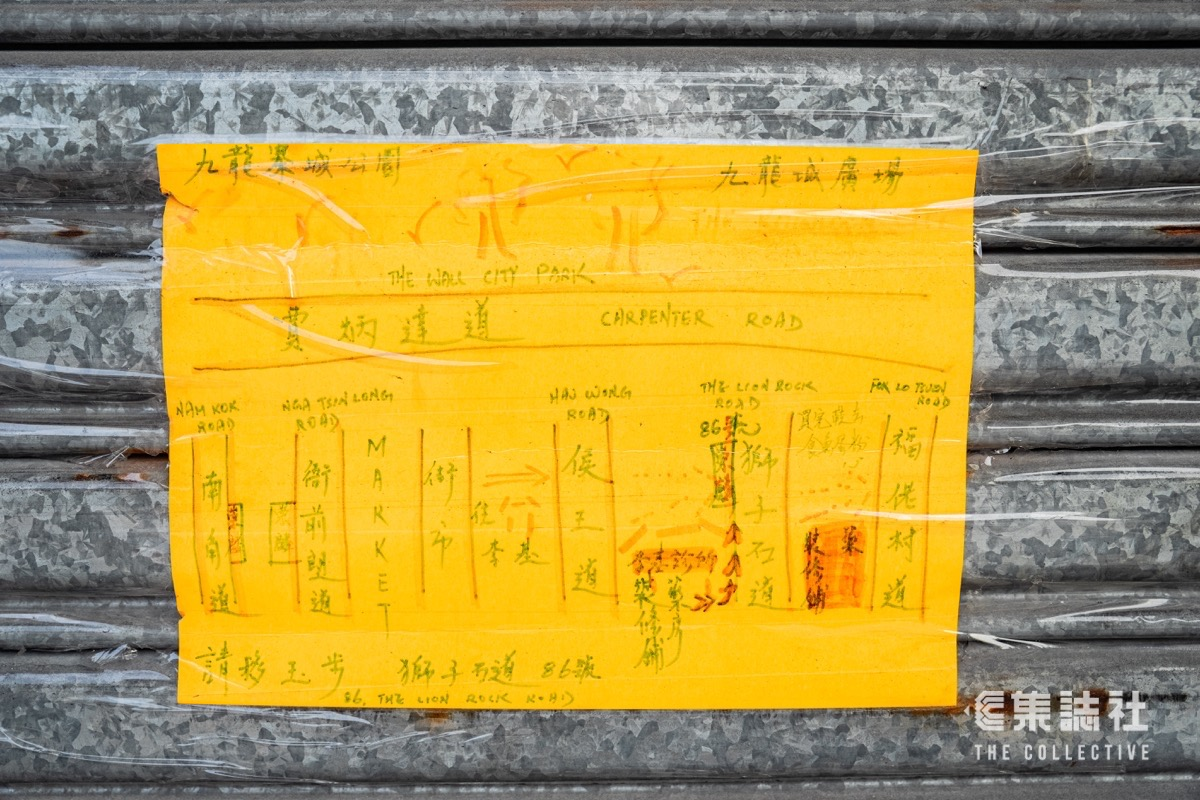

「此乃市區重建局物業,請勿闖進及擅自使用。」在九龍城衙前塱道 82至 84 號「崇麟鞋業」鐵閘外,貼上市建局告示。告示旁邊,還貼上幾張手繪和電子地圖,寫有「新地址」、「請移玉步獅子石道 86 號地下」。

「我𠵱家揸住鑰匙都入唔到去喇,原本屬於自己嘅地方,原來𠵱家唔係喇。」

隨衙前圍道及賈炳達道重建計劃展開,於 1967 年開立的崇麟鞋業,沒有回遷資格,原有舖位將成其他店舖過渡經營的地址。不少老店就此選擇結業,但鞋店第二代負責人 Tella 未言休,搬舖至兩條街外的獅子石道重開。

那年 18 歲,站在檔口想着:「自己未來係唔係要企喺個檔口,呢個就係我終生嘅職業呢?」,到要重建離開一刻,內心感嘆:「原來日子過得咁快。」由往昔面朝鳥語花香的公園、遷至人來人往的大街,一切尚在適應。面對較高昂租金,不知可捱多久,但笑容親切的 Tella,本着推介優質鞋款的心,只盼「做得一年得一年」。

繼承父業的賣鞋少女

沿昔日的賈炳達道走,可看到兩個寫着「崇麟」的舖位,一個是「崇麟國產百貨」,一個是「崇麟鞋業」。前者是一個由鐵皮搭建的小檔口,於 1967 年由 Tella 偷渡來港的潮州人父親創立;後者則是 Tella 一家所住的衙前塱道 82 至 84 號大廈重建後,她於 1988 年提議父親租下的地舖。

兒時小販檔 有幸福感覺

父親開立崇麟百貨時,Tella 只得三歲。店內售賣各種生活百貨,像是雙妹嚜花露水、翹頭髮的「龜殼」,還有賣予小朋友的飾物、小手袋、玩具,教年紀輕的 Tella 十分喜愛:「雖然好似係小販檔,但都有一種幸福嘅感覺,覺得自己個檔口好豐富,屋企需要用嘅嘢乜都有。」到升上中學,她開始不太喜歡「小販」的名字、覺得好像較低檔次,於是在家課冊父親職業一欄,總會填上「商人」。

百貨店其後漸漸轉型為專售鞋履,18 歲那年,Tella 中學畢業,應父親要求,全職在鞋店幫忙。她形容是「冇得選擇」——當時九龍城成衣店、酒樓林立,開工鞋很好賣,鞋店生意十分好,父親一人做不來,「有種責任,要幫爸爸手」。她是家中長女,還有七個弟妹要照顧,「呢個係必須要有嘅承擔。」

喜歡語文、想做翻譯、成績不俗,卻要繼承家業打理鞋舖,Tella 不諱言曾感不滿。像是貪靚、喜歡穿着斯斯文文的她,只能穿 T 裇牛仔褲站在街邊檔口、還要粗魯地爬木梯上上落落;她亦不擅長主動與客人攀談。

但責任一旦落在肩上,「咁你就要改變」——自問不擅做生意的 Tella,將讀書的認真態度放在經營店舖上,觀察父親如何以潮州話與客人溝通,用心思考如何與客人維繫關係、如何擴充業務。對她來說,一切也是成長的過程,「諗吓點樣將一啲嘢做好佢,令到就算卑微嘅工作都有佢嘅價值。」

不獲回遷的「老字號」

未拆卸前的九龍城寨,正正位於崇麟鞋業對面。Tella 憶述,當時不少偷渡來港的人聚居九龍城,檔口外常擠得水泄不通,「唔使點做都有生意」;九龍城街市兩邊也非常熱鬧,路上滿佈小販,賣菜、賣海鮮、賣雞仔、賣蛤𧊅,什麼種類也有。但隨城寨和機場拆遷,大量人口遷出、老化,生意下滑,「由非常之熱鬧、熱鬧之中團結嘅地方,一路一路睇住佢靜。」

早在得悉重建的數年前,Tella 腦海已浮現,建自 1950 年代的小檔口「幾時拆」的想法——她覺得區內舊樓多、人口結構難以逆轉,與其插針地起一兩棟新樓,將九龍城「重新嚟過」可能更好。

她認同重建大方向,但真正來臨還是不好受。2022 年 5 月,市建局宣布展開「衙前圍道/賈炳達道發展計劃」,Tella 還是感到「好突然」:「好似你(疫情)面對咁多困難,啱啱先好似停咗落嚟,好似有啲希望可以重新嚟過、可以唞吓氣喇,但係呢個希望又好似收返。」

連結社區老店 非經營潮泰飲食 未獲邀回遷

Tella 不諱言,最初「好天真」,以為自己是潮州人、又在區內紮根幾十年,市建局會原區安置:「到時舖頭咪好巴閉,可以轉一個新商場!」但市建局一直未有派人與她接觸、了解她的需要。直至去年她才知道,只有潮泰相關食肆及「老字號」餐廳,才有回遷資格,即使她持小販牌,也「連街市都冇資格入(回遷)」。

有人曾問 Tella:「老字號又點呢?就算畀你做咗半世紀,咁又點呢?咁係唔係代表你要優先呢?」Tella 語氣難掩一絲慍怒,發問者是誰她不欲多提,但她憶起,從小到店舖幫忙,見證父親與街坊感情深厚、積極參與潮州人社區事務,像早年每年借出舖位辦盂蘭勝會的儀式、年底在樂善堂門口祭祀還神,「我哋街坊鄰里嘅關係,係同呢個小社區有連結。」

對她而言,「老字號」與社區不僅是買賣的關係,還有生活和精神上的連繫。自問經營多年,有一定的號召力,若容許原區重置,「我哋啲老熟客非常多,佢哋見到我哋好開心、嚟買鞋又好開心,咁係咪其實大家都會有個得益呀?」,「只不過係人與人之間有一個橋樑已經搭咗喺度,畀嗰道橋繼續去延伸啫」。

店裡不少銷售多年的品牌,實用又有質素, Tella 很欣賞、也覺得很值得推廣。「依然有希望嘅時候,我都覺得畀啲生存空間呢盤貨啦。」

自行覓舖重開

無法回遷既成事實,Tella 選擇積極面對,拿市建局的賠償「賭一鋪」,自己幫自己找舖位。「我一路都冇諗過要停」,她沒猶豫。「最主要係自己都係一個鍾意做嘢人,真係唔想停、未想停。」

Tella 的目標是在同區覓舖,雖說很多客人已不再居於九龍城,但她憂他們已去慣這區,搬去另一區的風險很大。Tella 在去年底,獲市建局安排地產中介協助物色新舖,但結果不理想,兩萬多元的租金舖位太小、沒有貨倉;面積較大的,租金又更貴。

市道差、租金貴,Tella 一度打算放棄搬舖念頭、只在舊舖「做到最後」。直至今年三月,無意中發現獅子石道 86 號招租,一問之下,原來業主是鞋店熟客,原經營服裝店的她正打算退休。Tella 看中舖頭的格局和裝潢,與業主一拍即合,今年 5 月 25 日起花三日搬舖,27 日結束衙前塱道的店舖,翌日便在獅子石道重開。

「感覺好陌生。」從小在舊舖長大,「我返嗰度就好似返屋企咁」,來到新舖,連街上經過的人也很「生面口」,「樣樣嘢都好似要從頭嚟過,啲客戶要重新再去搵、重新建立返個關係。」而且以前對面就是公園,鳥語花香,但在這裡,「望出面又唔係樹,又聽唔到雀仔聲,唔好話啲貓唔習慣,我都唔習慣。」

「慢慢嚟,諗唔到嘅,由得佢先」,Tella 這樣告訴自己。她將貨品重新排列成心目中的樣子,一段時間後也慢慢有熟客過來,讓她的心定了一點。搬舖兩個月,她說,那種進店如返家的感覺,「依家開始(有),開始習慣。」

進步的契機

踏入六旬才來搬舖,Tella 視為契機,讓這盤生意有進步空間。搬到新舖後,人流增加了,Tella 亦意外收獲了新的客人——有些住在九龍城的街坊,原來從沒走過去舊舖那邊,不知道該處有鞋店,「我以為人人都識我啦,原來唔係喎,你太睇高你自己啦」。新店空間也較舊舖深,環境舒服了,客人可花更多時間選購心儀鞋款,亦少了人講價。

雖然生意略有改善,不過仍談不上好、租金亦始終較舊舖高。Tella 深明,以往自己是「交開平租」——任租客近 40 年,以往經濟最好的八、九十年代,業主也僅加租約百分之十幾,至市道下滑,她寫信予業主訴說經營困難,對方又願一併下調相鄰八個舖位的租金:「呢種業主喺香港嚟講真係唔係多,佢唔淨係睇數字、睇收益,會同你同舟共濟。」

失去了以往的「避風塘」,踏進現實世界,面對的是經濟環境差、消費模式轉變。「即係攞嗰啲賠償金嚟賭一賭咋嘛,我揸住啲賠償咁多喇,賭晒冇㗎喇,咁咪正式畫個句號囉。」Tella 固然希望可以「走遠少少」,若生意有起色,便「做得一年得一年」;但以現時店舖每月「蝕住做」,預料租約兩年後就要退休,「我冇理由蝕到入肉㗎嘛。」

重建巨輪下,不少老店選擇光榮結業。Tella 自問店舖只有她和助手阿晴,考慮的因素或比其他店少,仍堅持做下去,一方面是見阿晴有責任感又上心,不想浪費這年輕人的優點;另一方面,她覺得所賣的返工返學鞋,「始終都有人要用𠿪」。店裡不少銷售多年的品牌,實用又有質素,她很欣賞、也覺得很值得推廣。「依然有希望嘅時候,我都覺得畀啲生存空間呢盤貨啦。」

如果最終仍要結束,Tella 說不可惜。樂天的她覺得這不一定代表店舖差,只是購買模式改變了,傳統鞋舖或已沒有生存空間。「人總有停落嚟嘅一日,可能我還可以讀書嘅時候咪去讀返書囉。」

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐