當MoMA的「新攝影」變成語言的「新模板」

那天中午跟 Leo 在 Midtown East 聊完一個展覽計劃,我們打算步行去 MoMA 看「New Photography 2025」。Leo 聽了之後笑著說——我覺得你們還不如去大都會看曼·雷(Man Ray)的「When Objects Dream」。那笑聲裡有一種我們都明白的疲倦——對所謂「新」的疲倦。

但我們想的是:我們上一次看的「新攝影」,已經是 2015 年的《Ocean of Images》,之後的《Companion Pieces》在2020年疫情期間是在線上發布的。我們想知道,時隔十年,這個世界都亂套了,如今「新攝影」的「新」又是指什麼呢?

結果是,這個展覽成功地讓我回想起三個月前因為我寫的一篇隨筆而引發的一場小風波。

當時我連續寫了三篇文章:《如果語言先於觀看,攝影還剩下什麼?》《我反對的是標準敘述》《陷入自己的語法:當代藝術的語言幻象》。這不是什麼寫作計劃,純屬我一次次忍不住的書寫,我在文章裡提出三個問題:語言如何先於作品?標準敘述如何消解風險?策展語法又如何收編觀看?

沒想到,在這個展覽裡,它們一個不落地都出現了。

不是我有預見性,而是這樣的問題早就不新鮮。近十年來,我常覺得當代藝術越來越「不好玩」——創作裡的風險感與不可預測性正在被展覽語言和策展機制一點點磨平。那些本該帶著張力與危險的政治議題,正被套進一套「正當語法」中,成了可預測的答案。

藝術家、策展人、評審、機構、資助方、媒體,大家都知道要說什麼。在今天的藝術生態裡,越來越多人把作品交付給語言模板,而不是交付給觀看。

我當然不反對那些政治議題。女性主義、酷兒經驗、殖民反思、社群歸屬、代際記憶——這些都是真實的痛感與需要,它們曾經構成藝術逃離規訓、打破話語壟斷的突破口。但現在問題在於,當策展人用「主題先行」的方式安排展覽,把所有藝術家和作品都框進「身份」「社群」「邊界」「記憶」這些詞裡,它們就不再是冒險,而成了保證書。

展覽語言在這一刻成了國王的新衣。所有人都點頭稱是,媒體忙著複製,評論人忙著補註解,觀眾則安心地在「歸屬」、「抵抗」、「療癒」這些詞裡找到自己的位置,彷彿這就是觀看的全部。只有當你願意冒著顯得不合群的風險說出——這衣服根本不存在——你才會意識到問題的嚴重性:藝術的語言正在一步步取代藝術的觀看。

一

這次的「新攝影」策展團隊由四位策展人共同組成:露西·加倫(Lucy Gallun)、羅克珊娜·馬可奇(Roxana Marcoci)、奧露瑞米·奧納班喬(Oluremi C. Onabanjo)與凱特琳·萊恩(Caitlin Ryan)。他們幾乎構成了 MoMA 攝影部的中樞,代表著這個體系內最具延展性的四種話語傾向——歷史、政治、後殖民、青年策展——但令人驚訝的是,四個人聯手後的語氣卻出奇地一致。新聞稿、專訪、展牆文字,語言乾淨得像經過內部校對的行政文案,沒有一絲冒險的氣息。

主題是「Lines of Belonging」,沒有官方的中文譯名,我將其暫譯為「歸屬之線」。

本來,歸屬之線——可以是「危險」的。

線,本是張力的象徵,它能連結,也能勒緊;它能縫合,也能割裂。

歸屬,則是一個陷阱,它同時意味著保護與排除。

這樣的命題若處理得當,足以揭開當代社會的倫理裂痕——即道德與情感的斷裂邊界——與社會邊緣的張力;但在 MoMA 的語境裡,它被寫成一種溫柔的進步口號——「在動盪的時代重新想像親屬關係與歸屬的線」,表面包容,實則規範觀看的方式。就像福柯在《話語的秩序》中所述,話語不僅描述現實,還決定了什麼能被看見;布迪厄亦指出,這樣的語言作為符號資本,建構了藝術的合法性框架。

這句話像一道咒語,乾淨、正確、無害。

馬可奇在訪談中說,希望展覽能「在全球地緣的動盪中,重新理解共同體的紋理」。

奧納班喬說,這四座城市——墨西哥城、約翰內斯堡、加德滿都、新奧爾良——是「跨殖民歷史的節點」。

加倫補充,希望藝術家的「自我敘述能取代策展的聲音」。

年輕的萊恩則用最柔軟的一句話總結:「這是一次在分裂世界中尋找連結的嘗試。」

這些話一字一句都正確,但正確得讓人覺得乏味。它們沒有錯,可正因為太沒有錯,所以什麼都說不出來。

策展文本反覆出現的幾個詞是「歸屬(belonging)」「連結(connection/interconnectedness)」「記憶(memory)」「邊界(boundary/border)」。

這些詞並非刻意編成口號,但在新聞稿、展覽說明與策展人訪談中以不同組合不斷出現。這種語言有一種熟悉的安全感——乾淨、可翻譯、毫無衝突⋯⋯而這也正是當代策展語法最常用的中性包裝。

「歸屬」被定義為展覽的主軸,意在「在動盪的時代重新思考我們與共同體、家園與歷史的連結」。

「連結」與「邊界」則被並置成一對看似開放的辯證:既要承認分裂,又要在分裂中尋找關係。

「記憶」幾乎成為所有藝術家敘述的起點,從家庭檔案到地緣記憶,語言的重心都落在「回望」與「修復」。

這些詞本身沒問題,問題在於它們出現得太整齊、太乾淨——像一套事先準備好的答題卡。它們構成了整個展覽的敘事結構,也決定了觀眾將如何被引導:去「理解」而非「觀看」,去「同情」而非「不安」。那是一種熟練得令人不安的語氣,一種制度化的平整。

當語言先於影像出場,藝術就從冒險的現場退化成語言的練習場。

我不懷疑藝術家們的誠意。恰恰相反,正因為這幾位策展人都深諳語言的力量,他們才更懂得如何讓語言「安全」。策展語言變成了一種潤滑劑,它讓觀看失去了摩擦,也讓圖像更容易被收編;它不是解釋,而是一種無風險的消毒。

這就是我對這場展覽的第一直覺——它在結構上已經被語言包圍,甚至還沒開始觀看,就已經完成了話語的自我封閉。

二

從這裡開始,我想順著這個語言的結構去看它如何在展覽內部一層層地生效——如何在四個城市的十三位藝術家之間,將觀看的縫隙逐漸填平,讓圖像成為語言的延伸,而不再是一場未知的事件。

先從墨西哥城說起。這一組的三位藝術家——珊卓拉·布洛(Sandra Blow)、塔妮雅·弗朗科·克萊因(Tania Franco Klein),以及女性雙人組「Lake Verea」——其實各自有鮮明的創作語言。

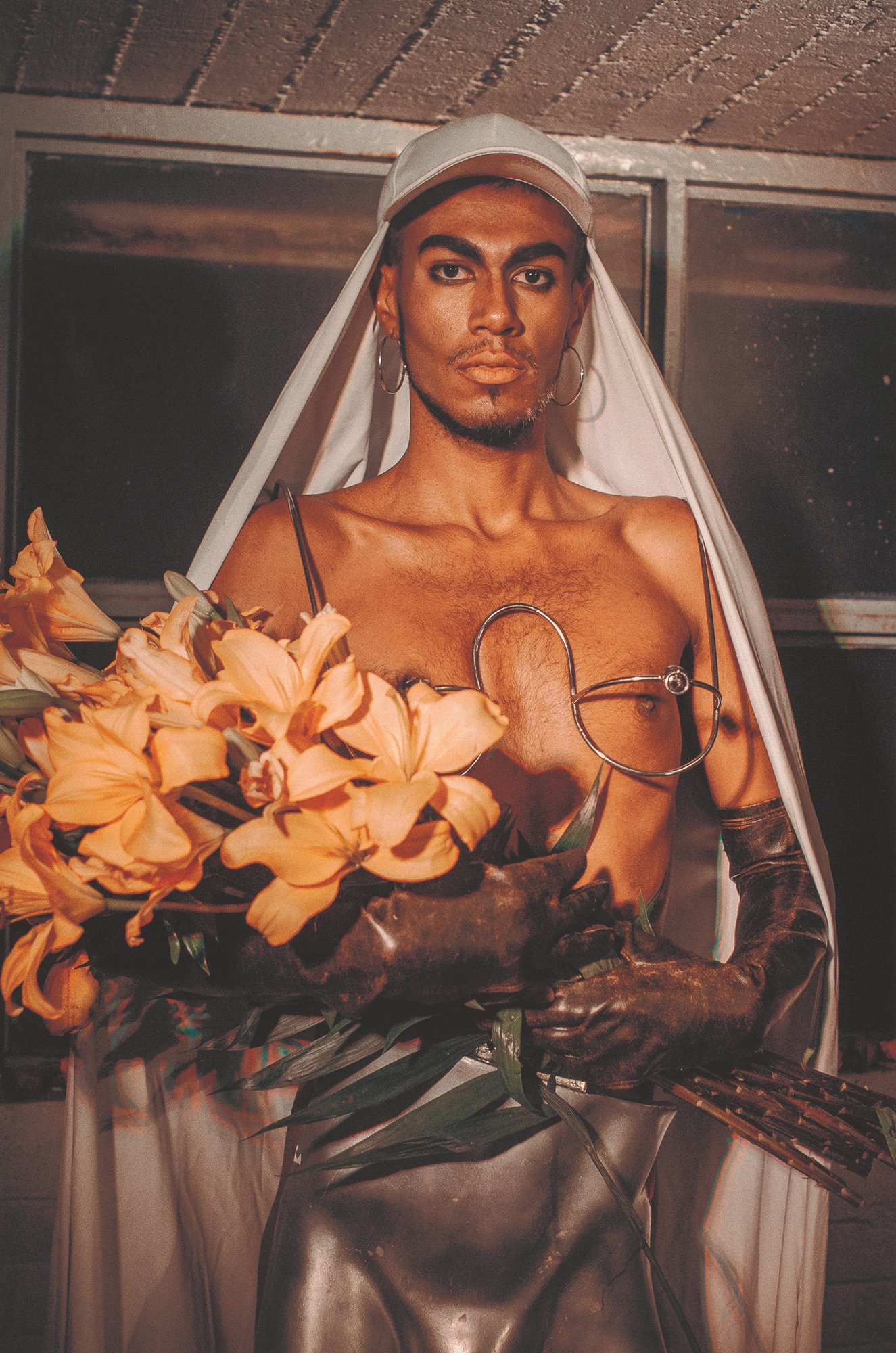

布洛拍攝的是墨西哥城的酷兒夜場與身體,畫面裡充滿模糊、閃光與汗水,是青春即興的現場。克萊因則以心理學隱喻搭建出一個情緒劇場,《主體研究:第一章》(Subject Studies: Chapter 1)邀請 106 位受試者在重複的場景中演繹焦慮與自我懷疑。至於「Lake Verea」,是由法蘭西絲卡·里維羅·湖(Francisca Rivero-Lake)與卡拉·維雷亞(Carla Verea)組成的女性藝術家組合。她們長期以「雙人視覺筆記」的方式潛入拍攝現代主義建築——不是為了歌頌,而是以一種「女狗仔」式的潛行視角,去捕捉那些建築在私人狀態下的皺摺與陰影。

若單看作品,它們彼此差異極大。但在 MoMA 的展覽文本裡,它們卻被整齊地納入同一套安全詞彙:「歸屬與身份」「身體與都市」「空間與記憶」。策展文本像一張網,把不相干的觀看拉進一個共同的語法框架⋯⋯

這些異質的觀看本該撐開張力的裂縫。然而,策展語言像一張無形的模具,將它們鑄造成整齊的標籤:「歸屬與身份」(belonging and identity)、「身體與都市」(the body and the city)、「空間與記憶」(space and memory)。

克萊因談及「晚期資本主義的心理壓力」與「自我優化焦慮」,但在 MoMA 的新聞稿裡,卻被語法熨平為「對社群歸屬與身份的反思」;「Lake Verea」的潛拍策略,本帶有侵犯與不安的意味,卻被MoMA語言漂白成「探索文化混雜與空間歸屬」;布洛那些閃光燈下的汗水與狼狽,被語法縫合成「青春與自由身體的慶典」。語言用「身份」之名,抹去了觀看的不安,讓圖像淪為語法的附庸。

約翰內斯堡的四位藝術家——嘉布莉葉·高麗雅(Gabrielle Goliath)、勒波杭·克甘耶(Lebohang Kganye)、薩貝洛·姆蘭格尼(Sabelo Mlangeni)、林多庫萊·索貝夸(Lindokuhle Sobekwa)——是最典型被策展語言「加工」得過於乾淨的一組。作品本身各有棱角,但一旦落入MoMA的「歸屬之線」,就被語言的編輯機器縫合成一套安全的語法。

高麗雅的《Berenice 29–39》延續十年,讓女性重演哀悼,將「失去」凝固為拒絕療癒的姿態。MoMA的語法卻將這份斷裂改寫為「透過影像儀式建構連結」(connection through ritual),掩蓋了無法連接的刺痛。

克甘耶在紙板舞台上扮演祖輩,荒謬如一場縮小的歷史劇。MoMA的語言濾鏡卻將這份諷刺柔化為「記憶的修復」「家族的延續」,讓荒誕淪為感人的標籤。

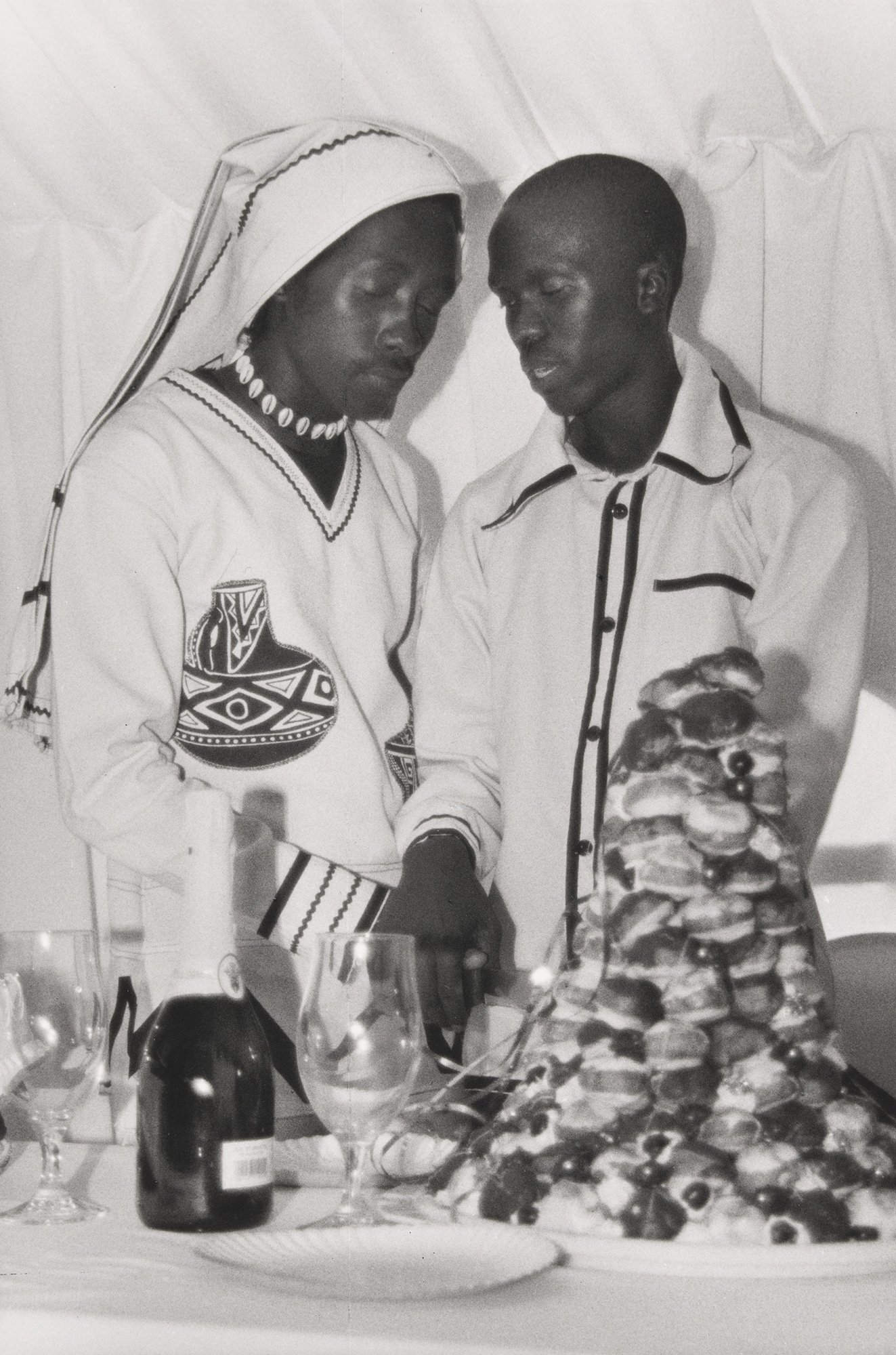

姆蘭格尼拍攝黑人婚禮《Isivumelwano》,展牆引用他一句話:「愛是把文化從壓迫帶向喜悅的鑰匙。」太漂亮,也太可預測。照片裡其實還有疲憊、尷尬、階層壓力——但這些都被語言濾掉,只剩「愛」。

索貝夸的《我帶著她的照片同行》(I Carry Her Photo With Me)記錄尋找失蹤姊姊的過程,快印與手寫交錯成斷裂筆記。MoMA 卻將之定義為「對代際創傷的凝視」(intergenerational gaze),把不完整修剪成可理解的敘事。

四位藝術家原本都在對抗「解釋」這件事⋯⋯但 MoMA 把它們全都包裹成「修復」「愛」「凝視」。療癒成了語言最柔軟也最危險的陷阱——它讓痛苦失去了稜角,觀看淪為語法的註腳。

加德滿都的三位參展者——尼泊爾圖像資料館(Nepal Picture Library, NPL)、希拉莎·拉傑班達里(Sheelasha Rajbhandari)、帕希特·斯塔皮特(Prasiit Sthapit)——則構成另一種語言困境:作品在被展出前就已自帶「政治正確」的保險標籤。

尼泊爾圖像資料館蒐集女性影像,試圖重建尼泊爾的公共史,檔案的價值在於呈現被壓抑的女性經驗與歷史斷裂(如殖民、戰爭的遺漏)。MoMA的語法卻將這些斷裂封裝為「讓被壓抑的歷史重新浮現」(making suppressed histories visible),彷彿歷史只為展示而存在。問題是,檔案的意義本來在於縫隙與缺失,而非「再現」。當所有模糊都被翻譯成「可見性」,檔案就不再是歷史的碎片,而成了倫理的證據。

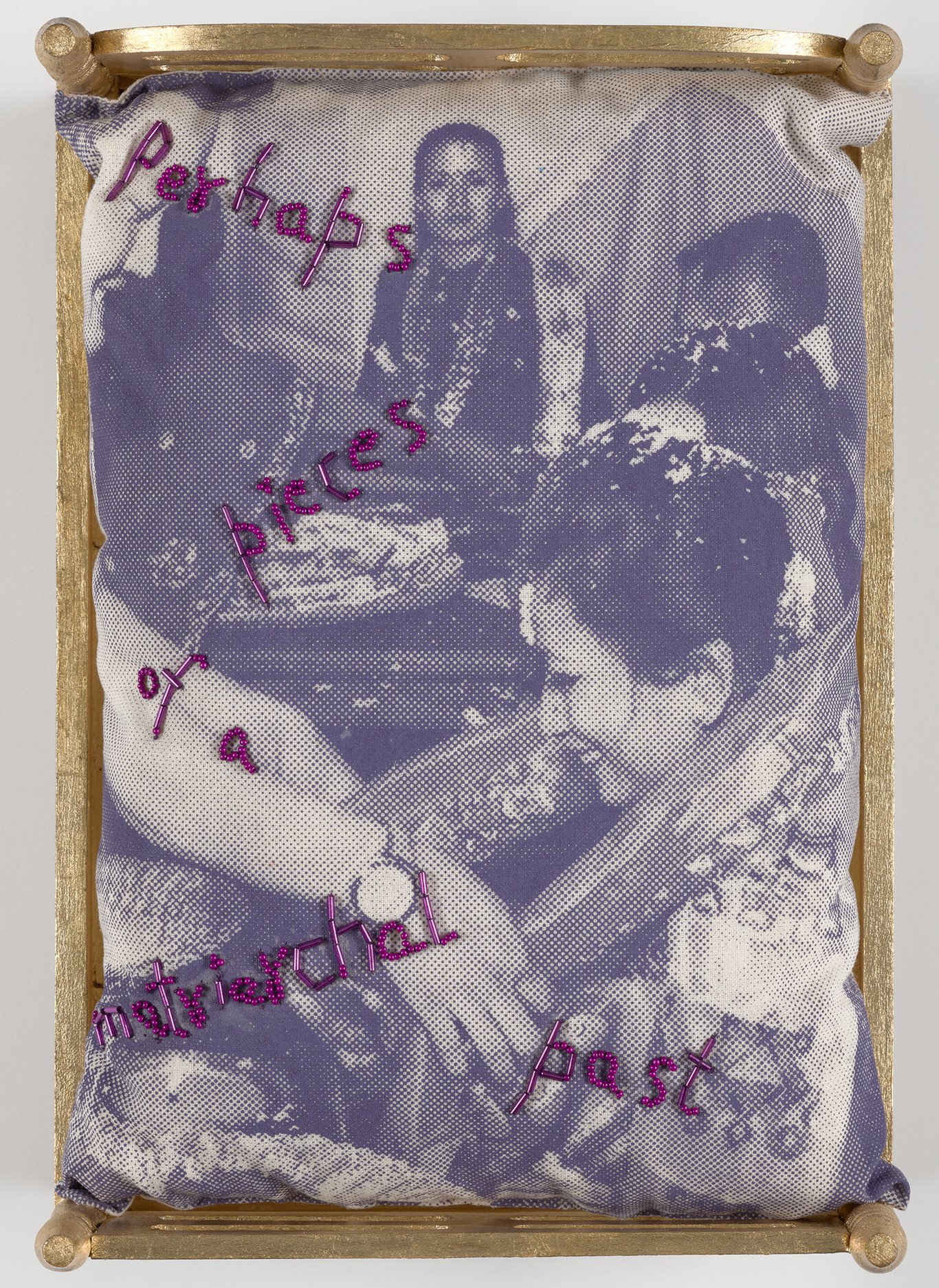

拉傑班達里的刺繡將母親照片與婚床縫合,濕潤的針腳彷彿凝固了女性在婚姻中的窒息感」。MoMA的語言卻像一層光滑的釉,將這份窒息塗平為「女性身體的再現」「私史與社會史的交織」。

斯塔皮特的《Change of Course》拍攝印度與尼泊爾邊界村莊Susta,河流改道讓主權模糊,張力來自政治與地景的錯位。MoMA的語法卻將這份張力漂白為「流動性」「邊界意象」「集體記憶」。這些詞聽上去高明卻輕飄——讓那條河從具體的地景滑向抽象的符號,像被政策語氣抹去的現實。

三者都試圖讓歷史的不確定與邊界的模糊被看見。但 MoMA 把「被看見」變成唯一合法的價值⋯⋯語言以「可見性」之名,將模糊與不確定囚禁在進步的框架裡,觀看的遲疑被改寫為安全的姿態。

新奧爾良的三位藝術家——艾爾·卡西姆·哈里斯(L. Kasimu Harris)、蕾妮·羅亞爾(Renee Royale)、嘉布莉葉·賈西亞·斯蒂布(Gabrielle Garcia Steib)——以不透明的現場性挑戰語言的規範。哈里斯記錄社群空間的衰敗,羅亞爾用化學痕跡書寫地景,賈西亞·斯蒂布拼接記憶與殖民史。MoMA的語法卻像一架分類機器,將這些差異鎖進「地方歷史與文化歸屬」的格子裡,熨平為「歷史的回應」。

哈里斯的系列《Vanishing Black Bars & Lounges》拍攝新奧爾良逐漸消失的黑人酒吧與社群場所。照片中的牆面斑駁、燈光昏暗、桌椅空置卻似仍有人氣——像一種「第三空間」正在衰退的見證。這些場所的複雜性在於,它們既是庇護,也是階層與性別政治的現場。MoMA的展牆卻將這些影像漂白為「社群文化遺產的可見性」(visibility of community heritage)。觀看的不安被轉化成文化保育的口號,照片變成文化委員會的附圖。

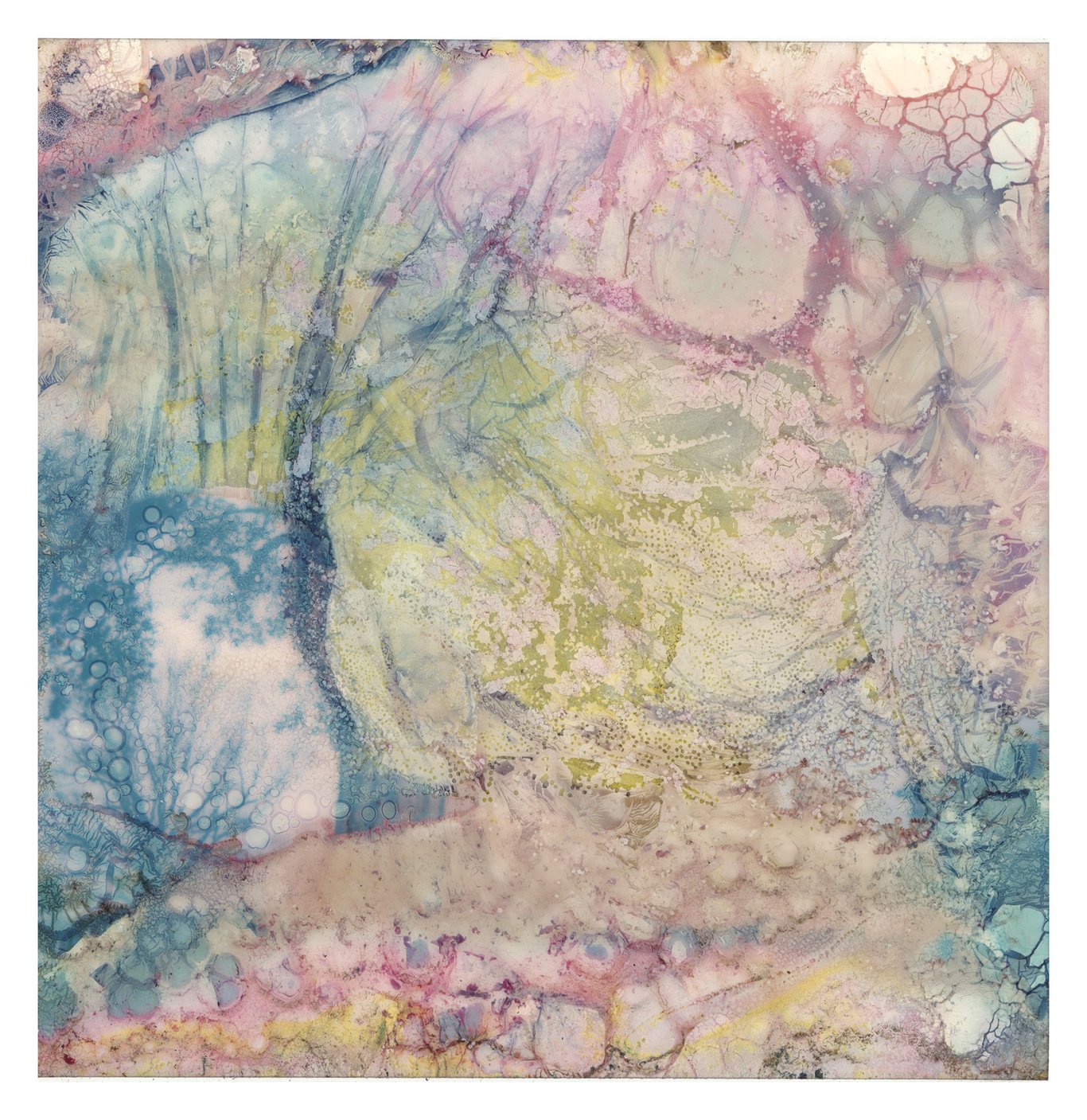

羅亞爾的作品則更直接地拒絕可讀性。她讓感光材料暴露於工業廢氣、污染與氣候條件,讓地景本身在底片上留下化學斑駁。這種方法,本質上是「讓自然寫作」的手段——觀看退位,物質發聲。MoMA的語法卻將這份偶然簡化為「環境正義的視覺化」(visualizing environmental justice),像套上一層NGO的包裝。

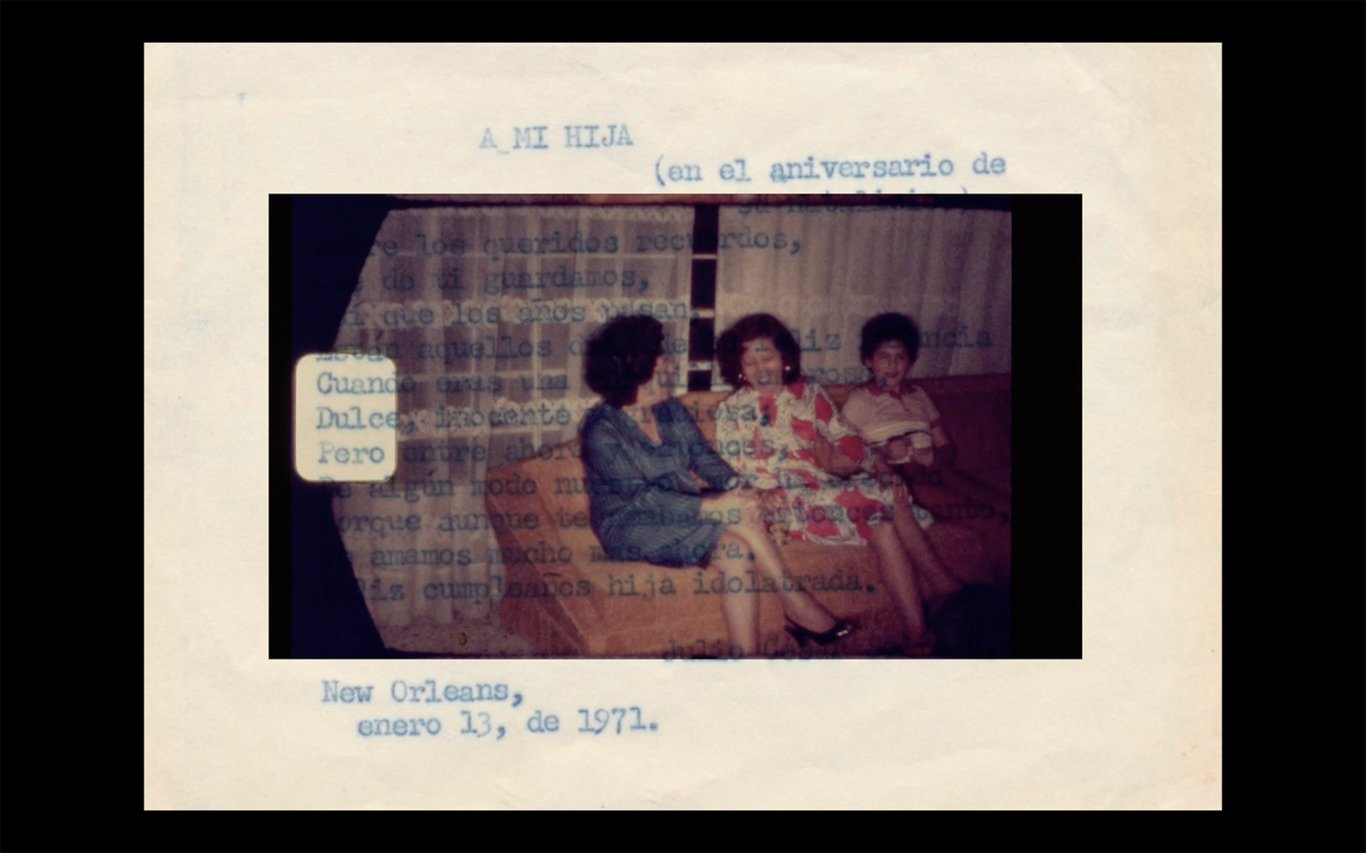

賈西亞·斯蒂布的短片《The Past Is a Foreign Country》以 8 毫米膠片與家族檔案拼接出拉丁美洲與墨西哥灣的記憶地圖。洪水、宗教符號、殖民經濟、女性聲音在時間的斷片中重疊交錯。這樣的作品原本最迷人之處就在於它的模糊:像夢一樣,既指涉歷史,也拒絕結論。但 MoMA的語法卻將這份漂流鑄造成「跨境身份的重構」(reconstruction of transnational identity)。這樣的說法太快太整齊,讓圖像的呼吸被語言蓋過。

三位藝術家共同指向一種「不透明的現場性」⋯⋯但 MoMA 無法容忍不透明:它要可被翻譯的「環境正義」「社群遺產」「跨境身份」。語言以「正義」之名,將作品的狼狽與不透明熨平,只留下可被翻譯的標籤。

三

人們常以為語言是一種工具,好像它只是觀看之後的補充。

但這次 MoMA 的展覽提醒我:語言根本不是補充,而是結構本身。

不是我們「陷入語法」,而是語法本身就是一張看不見的網,藝術家的每一個動作、每一句話、甚至每一張照片,都要先經過這張網的篩檢,才能「成立」。

維特根斯坦說「我們陷入自己的語法之中」,這句話被無數人引用,但真正可怕的不是「陷入」,而是沒有外部。

在機構體系裡,語言早已不只是描述,而是運行規則。策展文本、基金申請、學術引言、評論文章——這些制度性的語言結構共同構成一種「可被批准的觀看」。觀看不再是一種個人經驗,而是一種通過語言審核的行為。制度不再讓語言描述觀看,而是直接取代觀看本身。從這裡延伸出去,我們就會看到另一種更隱微的權力結構——語言殖民,即語言作為權力工具,收編異質聲音,讓藝術家自願進入預設框架。

藝術家無論怎麼抵抗,都還是要用這套語法說話;你要談創傷,就得談得像一篇研究提案;你要談愛,就得談得像一份社群宣言。拒絕說話的人更是立即被邊緣化——因為策展制度需要文本,需要「解釋」,需要一套能翻譯給機構與觀眾的正確語氣。

於是,作品變成語法的例子。無論是酷兒夜場、邊界村莊、消失的酒吧,還是荒謬的家庭舞台,它們最後都要被語法「翻譯」成幾個熟悉的關鍵字:歸屬、記憶、身份、流動性、正義。語言的幻象就在這裡——它不是描述觀看,而是先行決定了什麼才算觀看。

回過頭看這四個城市的十三位藝術家,你會發現他們的作品其實差異極大:

墨西哥城的布洛,照片裡是潮濕的舞池與疲憊的身體;克萊因讓參與者在重複的舞台上扮演焦慮;「Lake Verea」 偷窺建築的陰影。

約翰內斯堡的高麗雅,用不斷延續的哀悼去拒絕結束;克甘耶在紙板布景裡自演全家;姆蘭格尼拍下婚禮的制度矛盾;索貝夸則以碎片筆記追尋失蹤的姊姊。

加德滿都的圖像資料館,把女性公共史蒐集成檔案;拉傑班達里的作品把婚姻與神話縫在床單上;斯塔皮特則追蹤一條河如何把村莊推進政治真空。

新奧爾良的哈里斯記錄第三空間的衰敗;羅亞爾用化學反應讓材料自己說話;賈西亞·斯蒂布則在膠片裡縫合拉美與墨西哥灣的記憶。

這些影像原本有汗水、有荒誕、有縫隙、有模糊、有不完整。

可是當策展語言套上去,它們的異質就被削平。

汗水變成「青春自由」;荒誕變成「修復記憶」;縫隙變成「可見性」;模糊變成「跨境身份」。

藝術家的掙扎與觀看的不安,被壓縮成一份乾淨的敘事模板。

在我看來,問題從來不在藝術家,而在於策展。展覽本該是讓作品互相摩擦的空間,但這樣的策展卻像分類機器:每件作品都被分配到語法的格子裡。

這不是觀看,而是語言的再生產。藝術不再冒險,而是完成任務。

更令人沮喪的是,媒體與評論幾乎沒有提供不同聲音。

你去看,《PetaPixel》寫的是「邊界與歸屬」;《Arte Al Día》談「慢速抵抗」;《Musee Magazine》則包裝成「地圖學的共同體」。

這些字眼聽起來沒錯,甚至顯得合時宜,但讀下來,你會發現它們與 MoMA 的展牆文字幾乎沒有差別。評論成了展覽的延伸,媒體成了語言的擴音器。沒有人談觀看的困境,沒有人拆穿語言的幻象。

這是一種共謀。不是陰謀,而是一種默契。

評論人需要展覽提供穩固的框架,好讓文字能「接上」當代話語的脈絡;媒體需要展覽提供容易轉譯的標籤,好讓報導顯得國際化、進步、沒有落伍。

策展人提供語言,評論與媒體放大,再回饋給觀眾,最後形成一種「這就是藝術正在討論的問題」的幻象。

評論與媒體不再是獨立觀察者,而是這個語言機器的齒輪。他們複製、轉述、再生產,讓那套語法看起來不容置疑。這局面裡不需要有人說謊,因為大家說的都是真的——只是那個「真」早已被語法寫死。

那天我進展廳時,一到門口就已經知道自己該用什麼字去感動:身份、創傷、邊界、記憶。我想,不會只有我一個人是這種體會吧。

評論與媒體的文字不過是替觀眾再度確認:對,你該這樣看,這就是「正確」的觀看方式。於是展覽裡最不見蹤影的東西,反而是觀看本身。

四

「新攝影」(New Photography)這個系列是從 1985 年開始,一開始就被 MoMA 定義為「新的攝影語言的展示空間」。

這個「新」在最初的三十多年裡確實不是空話。它常常不是來自議題,而是來自方法、形式、觀看方式上的斷裂——

2009 年,它強調「擴張攝影媒介的慣常定義」,藝術家用收集、組合、操控日常物件讓攝影成為「怎麼做」的問題;

2012 年,來自上海的「鳥頭」組合把照片鋪滿牆面,沒有單張被優待,觀看者只能在連綿的日常中迷路;

2015 年的《Ocean of Images》乾脆把攝影當成網絡基礎設施操作;

2020 年的《Companion Pieces》雖受疫情轉為線上,仍以作品對話與連載式節奏重新設計展覽的時間。

那時的「新」在於方法與觀看的斷裂,而非議題的編排。

如今的「新攝影 2025」,這個「新」被徹底語法化。主題被先行規劃為「身份」「記憶」「社群」「邊界」,作品只需被收編進幾個保險的語彙格子裡。曾經的冒險與生猛,被取代成四平八穩的標籤分發。換句話說,「新攝影」已變成一個自我模仿的詞。

公允地說,這種現象並非 MoMA 一家的問題,而是全球當代藝術共同的語法訓練。學院的工作坊、基金會的申請書、雙年展的提案,幾乎都要求同一件事:先交代你的身份,再闡述立場,然後給出一個議題,最後補充你如何用影像「處理」這個議題。

這樣的邏輯已成制度默契。換句話說,在踏入展覽場域之前,藝術家就必須先完成一個語言測驗。

當然,這樣的策展語法並非全然陰謀。它的出現有其歷史與制度的必然——在跨文化的藝術流通中,人們渴望找到一套「共用語言」來避免誤解與排除。這是全球化的副產品:為了被理解,人們不得不說得相似。只是當這種語言成為唯一合法的語言時,理解就變成了另一種暴力。

語言於是變成唯一的通關密碼。不用這套語言,你進不了場;一旦用了,它會自動替你看圖。

換句話說,語言本身成了作品的「代理觀看者」——它替你看,也替你理解。觀者看到的已不是作品,而是經過制度語氣篩選後的「正確觀看方式」。作品的多義與模糊,在進場那刻已被削平。

在這種機制下,非西方的藝術家(尤其中國)往往學得更快。這不是模仿,而是一種生存策略——在缺乏制度支撐的情境裡,唯一能讓作品被聽見、被看見的方法,就是用那套語言來「保證自己」:我有身份,我有創傷,我有群體記憶,我有邊界經驗。

這些語言並非不真誠,卻因過於熟練而顯得機械。

這種語言霸權的力量,並不來自強制,而是一種柔軟的誘惑——它告訴你,只要這樣說話,你就會被理解;只要用這些語彙,你就能進入國際對話。它披著「進步」「平權」的外衣,卻讓藝術家的語言逐步收編成模板化格式。

更可怕的是,它允許你批判,但前提是你的批判必須長得像批判;允許你懷疑,但你的懷疑必須符合理論語法;它甚至歡迎你談傷口與邊界,但必須使用那一套乾淨、可翻譯、可轉譯的詞彙。

於是藝術家不是在說自己的語言,而是在模擬一種被預設的語言。語言成了表演,而不再是創作現場的殘餘。

這正是語言殖民的有效之處:它不以暴力奪走你說話的能力,而是讓你自願進入它的框架。你會以為自己在自由表達,實際上卻是在替那套語法生產合法性。全球各地的藝術家,在不同語境裡,卻同聲同氣地說出相似的語言——這種整齊劃一,本身就是當代藝術最大的危機。

所以我才說,今年的《新攝影》更像一場語言幻象的集體演出。策展人、藝術家、評論人、媒體、觀眾,全都在場,沒有誰是局外人。語言就是那件衣服:看上去華麗,縫線整齊,卻在根本層面上什麼都沒有。

問題不在藝術家的誠意,我一點也不懷疑他們的處境與努力。真正的問題,是語言在這個系統裡的自我增殖。它比觀看更快出場,比經驗更早完成。作品一出現,就被語言裹住,不再有裸露、不確定或危險。藝術只剩「可理解」的部分。

而我們希望看到的「新」,是不可預測,是讓人卡住的縫隙,是那種你還來不及找到字,圖片已經把你困在現場的時刻。藝術應該先於語言,甚至逼迫語言跟不上它,而不是乖巧地等待被翻譯成幾個正確名詞。

MoMA 今年的「新攝影」提醒我:當代藝術正在失去這個基本屬性。它讓人安心,卻讓人無聊;它給出答案,卻不再製造問題。展覽變得像行政報告,像語言模擬考。觀眾進場前早知自己該說什麼詞,藝術的任務只是配合被理解。

五

「國王沒有穿衣服」,這不是譏諷,而是一個赤裸的事實。

真正的問題是:我們還敢不敢說出來?或者問得更嚴厲一點:我們還能不能看見它?

因為在這個語言幻象裡,即便有人喊出「國王赤裸」,那聲音也會立刻被翻譯、被注釋、被收編成另一種「批判語法」的一部分。最後連那個孩子的呼喊都會變成展覽文本裡的一行註腳。

所以,「國王沒有穿衣服」這句話本身也不再安全,它也會被消費、被轉譯、被重複到失去效力。

這就是今天藝術的悲哀:連揭穿幻象的語言,也會立刻成為幻象的一部分。問題是——在這樣的困境裡,我們還能不能保持一種真正的觀看?還能不能容許自己暫時無法說出來?

在中國,藝術的處境另有一個獨特的背景:這是一個長期由官方主導的文化環境。藝術從來不只是自我表達,而是一種被監管、被框架、被分配資源的公共話語。人們對於藝術必須服從某種「政治正確」早已習慣——那是一種語言的必要姿態。

它的特點是:在談任何內容之前,必須先交代立場與正當性。先證明你不是「錯的」,再證明你是「對的」。藝術家的語言因此總預設了一種自我審查的節奏:我為什麼有資格關注這個題材,我的創作與國家、社會、時代如何對齊,我如何在「正當」框架內說話。

也正因此,一些中國藝術家在面對今天的國際語言規訓時,反而顯得得心應手。

兩者雖然名義不同——國內是意識形態審查,國際是平權與倫理語法——但邏輯相似:作品要先自證「正當性」,才能進入語境。這種從小養成的語言肌肉記憶,讓他們能迅速適應另一個體系。

結果是,中國藝術家的作品在今天的藝術生態裡,往往比西方同行更「合格」:語言更乾淨,議題更完整,身份更清楚,甚至更懂得如何把自己翻譯成「國際可理解」的樣子。這並不是不真誠,而是太熟悉這套遊戲規則——太熟悉如何在一個被規訓的生態裡說對的話。

這種雙重內化——一方面來自國內政治語境,一方面來自國際語法——讓藝術語言的破口更難在這種生態中生成。

所有的不確定、遲疑與顫抖,都在進場之前被剪除了。換句話說,中國的藝術生態本身就是一個長期的語言訓練營,培養出一代又一代能快速對接「全球標準語法」的創作者。

而這,也正是最讓人心痛之處:我們本以為自己可以從前輩藝術家那種「政治正確」中逃離,卻不知不覺又走向另一種「政治正確」。

這不是解放,而是換了一套制服。

對於年輕藝術家來說,真正需要警惕的,恰恰就是這種熟練——它會讓你以為自己被理解了,其實只是再度被收編。

真正值得守住的,不是語言的正確,而是語言的不確定;不是如何說得合格,而是如何留下破口。

因為唯有那裡,藝術才還有一點點生猛的可能。

而如果連這最後一點都被磨掉了,那麼藝術就不再是現場,而只是語言的延遲。

真正的觀看,也許從來不屬於被理解的那一方——它屬於那些仍願意守住沉默、仍敢於不被翻譯的人。

或許我們該重新學會不理解——讓照片重新回到語言到達之前的那一刻。那一刻不安全、不平整、不可翻譯,也因此仍然活著。

那,也許才是觀看最後的自由。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐