《十年》回望|導演監製十問十答 周冠威:我早把「聰明」焚掉 蔡廉明:如果沒傘運⋯

文|集誌社記者

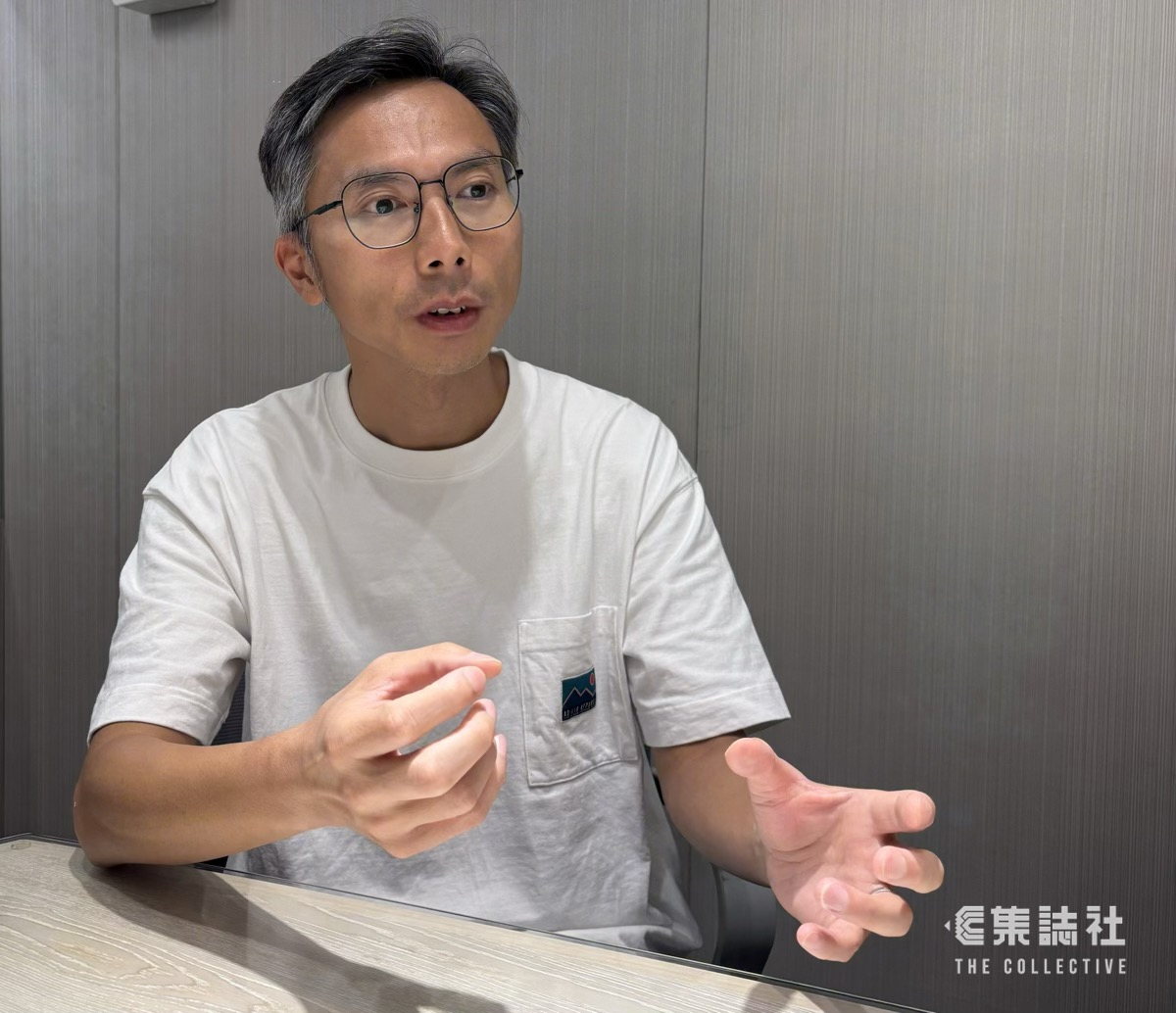

被喻為「神預言」的港產獨立電影《十年》,不僅開創香港電影史很多可一不可再的紀錄,在部份港人心目中,更是時代標記之一。《集誌社》記者借著《十年》踏入十週年重映,以十個問題與《十年》監制蔡廉明,和導演之一周冠威,一起回顧《十年》的誕生和經歷,反思《十年》對香港的意義。也從電影人的角度,細訴他們對香港電影業這十年改變的所思所想。大家是否把《十年》神化?

問題一:《十年》某程度上成為港人的集體回憶,是時勢造英雄或是大家把《十年》神化?

蔡廉明:《十年》在2015年面世,是在雨傘運動之後一年。雨傘運動是香港人首次的經歷大規模社會運動,讓不少港人初嚐催淚彈的滋味,也讓造成很多的運動後創傷。在2015年時的香港,社會氣氛很沉寂,滿載著傷痛。

《十年》雖然不是直接談雨傘運動,但由五位經歷過雨傘運動的香港導演,用五個獨立故事,以不同的角度看香港未來,這種戲劇的力量,給予港人對未來的想像空間,使部份人從而得到安慰和療癒。

《十年》被看成是「神片」般的存在,是結合了天時、地利、人和,與當時的香港社會緊扣在一起,給予電影超越電影的本身意義,成為香港人的集體回憶。我相信如果沒有雨傘運動,《十年》製造的社會共鳴感會與現在大不同。《十年》可以拿到金像獎,也是無人想過、「有今生無來世」的紀錄。

周冠威:香港以往也有不少政治題材的電影,如張堅庭的《表姐你好嘢》和許鞍華的《投奔怒海》,甚或是周星馳的《國產零零漆》,這都是用曲筆或象徵的方式,抒發當時香港人對大環境的情緒。但《十年》不同,是赤祼祼用電影,直接觸撞禁忌,討論香港面對政治壓迫和香港人對未來的憂心,所創造的討論和思考空間,對當時的香港人來說更為珍貴。

《十年》的另一特別之處,是把看《十年》變成一場社會運動。電影上映六星期便不能再放映,轉為在全港舉行幾百場的社區放映方式播放,這件事已是香港電影史上的一個紀錄。

還記得當年在沙田新城市廣場的社區放映會,樓梯已坐滿人,但有很多人寧願坐在銀幕的後面,不介意畫面反轉、不介意要坐在喇叭旁,要邊看邊用手掩著耳朵,仍是要坐著在看畢全場,同樣的場面在不同區都有發生,看《十年》也變成社會現象。我們在十年後重看《十年》,不僅是在看電影的本身,也是在回顧這段香港人一齊經歷過歷史,是在重看我們的歷史。

重溫《十年》,會給自己的作品多少分?

問題二、外界給予《十年》如此高的評價,作為參與者,十年後再重溫《十年》,你會給自己的作品多少分?真的沒有地方可以扣分嗎?

蔡廉明:作為監製,我一定要給滿分。單純從性價比來說,《十年》已是拿到滿分的製作。我們只有 50 萬資金,能找到五個導演參與拍攝,拿到金像獎和 600 萬票房,這個成績應該已足夠拿 100 分。當然,《十年》獲得的高評價,不僅是有性價比,而是能為近乎年輕導演搭建一個自由創作的平台,一起去講關於香港未來的故事,時至十年後的今天,電影仍有迴響和力量,這個效果已遠超我們可以給的分數。

這幾天電影在台灣有三場的重映,不少觀眾也有批評《十年》在拍攝上的不足之處,製作上相對其他商業電影的確是有不足。不過,我們用故事內容挽回製作上的不足。

周冠威:我已十年沒有看《十年》,作為一個對美學的追求的人,重看《十年》的確有很多不滿和有痛苦的感覺,不禁會去想,如果當年有更多的資源,我能更聰明一點,作品一定會更好。但美學和製作都不算太合格的《十年》,卻能得很多人愛戴和擁護,出現這種超強的反差感,正是因為社會需要《十年》作為一個渲洩口,這種需要也是大家好評《十年》的原因。

為何對《冬蟬》特別有感覺?

周冠威:重看《冬蟬》的心情,我想起作家廖偉棠解釋為何當年會反對《十年》的一段話,因為抗拒電影中呈現的現實有機會成真,所以抗拒這部電影。某程度我也有這種心態,當年抗拒《冬蟬》帶出的絕望感,因為在 2015 年時,我們還未致於要如此絕望,所以我對《冬蟬》有抗拒感。但到了 2025 年,當大家已經歷了很多,甚至看過更壞的情況,我們親歷過《冬蟬》帶出的絕望,我也不再逃避和抗拒,找到了共鳴。

蔡廉明:《冬蟬》故事主軸是講述菜園村的保育運動,當年保育政策的問題,讓很多人的家園被拆至支離破碎。在2015年《十年》初上映,關注保育人士已對《冬蟬》有很大的共鳴。在十年後的今天,《冬蟬》講述的狀態已漫延至全香港,所以作為香港人,共鳴感會更為強烈。我相信是因為香港經歷這十年的改變,不僅重看《冬蟬》會有感,重看其他幾個故事,大家會有更深刻的感受。

如可拍《下一個十年》,想呈現怎樣的香港?

問題四、如果可以拍《下一個十年》,你還想拍嗎?想呈現一個怎樣的香港?

周冠威:如果有《下一個十年》,我一定會拍。我希望可以用電影為香港作紀錄,把歷史的傷痕一一修補。所以《下一個十年》的故事主題,不會是「不想看見的未來」,會變成「我想看見的未來」。故事的第一幕是我拖著我的兒子和女兒,走入電影院,看到《十年》,還有《時代革命》在公開放映,再跟子女細說香港的過去,讓下一代明白香港人的努力和淚水,背後存在的意義。

蔡廉明:如果我拍《下一個十年》,我想拍一個流散到不同地方香港人,一齊回到香港的故事。這幾年有很多人移民離開,到世界的不同角落居住。很多離開的人都和我一樣,經常會想念香港,希望可以回到家鄉。我想用這個故事 ,讓大家保持對回家的盼望。

有沒有無試過,不能拍攝某些題材?

問題五、我們從《十年》的話題帶到香港的電影業。過去十年,你們有沒有無試過,想拍攝某些題材,最後被告之不能拍?

周冠威:電影本身是一個好大的 Project(項目),涉及好多制度和人事關係,本身是一個非常自我審查的行業。很多電影人根本不會刻意去試那條「紅線」,不會找有機會被否決的題材。

我相信其他人不會有人告訴你,有什麼題材被要求不能拍攝。但我可以告訴你,我的新作《自殺通告》就是一個例子。我在談教育問題,與政治無關,但在香港難以找到學校拍攝。找了幾間中學和十多二十位個知名演員。只要聽到我的名字,資金和演員都會不和我站在一起。這種「不能拍」不是題材問題,是對人不對事的問題,我因為無法在香港拍攝,才要轉移到台灣完成。

蔡廉明:對獨立電影製作來說,決定作品能否開拍,不是題材的問題,錢從何來才是關鍵。以前遇到有好的題材,即使再難籌集資金,我們還可以嘗試申請香港電影發展基金的資助,《幻愛》就是一個例子,但今時今日已此路不通。

現時就算有再好的題材,只要看見申請人是周冠威,一定不獲通過。即使是我,只是做過《十年》的監製,現在用「蔡廉明」的名義去申請,也不會拿到任何撥款。其實不只我們,已有不少導演無法申請撥款,這份隱影的黑名單,已是業界的公開秘密。這種情況在一個健康的制度下,是不會發生和存在。

你們是否不夠聰明?

問題六、導演杜琪峰曾在一個訪問說過,電影人「要聰明一點去走自己的創作路線」,「不想撞到紅線,就不要講太多香港關於政治上的事,可以講愛情和親情,或者拍動作片」,你們是否不夠聰明?

周冠威:《一人婚禮》和《自殺通告》已沒有政治元素,或許這就是「聰明」的做法,但我也得不到電影發展基金的申請回覆。因為香港已是一個對人不對事的社會,我再聰明都不能獲得政府和電影公司的資金。從另一個角度看,如果我「聰明」,就不會去拍《十年》和《時代革命》,我早在十年前已把自己的「聰明」焚燒掉了,這就是我的選擇。

蔡廉明:我們是電影人,我們關注社會的現象,但我們不是 activist(社會活動者),不會只拍攝政治議題,但拍其他題材同樣遇到找資金難的問題。好像近期我在做關於移民的故事,要在海外找資金開拍也非常困難。在艱難的環境下,大家都會盡做,不斷去嘗試。所以獨立電影難開拍,是大環境的問題,不是題材的問題。

近年香港電影人只拍「講慘片」?

問題七、有專欄品評香港電影業的問題,是在於近年香港電影人只拍「講慘片」,是否有這樣的情況?

周冠威:「慘片」不一定是負面和不好,最近也有「慘」劇大賣例子,「破地獄」的故事很慘,也吸引很多人看,我也有入場看。我相信,香港電影不是特別想「講慘」,也不是全部在「講慘」和「賣慘」,還有很多的題材在開拍。不過,電影人真心關懷香港社會,想拍多一點這類題材也不是壞事。

蔡廉明:講社會議題的電影和商業電影有兩種不同的市場。近幾年不少新導演都是書院派出身,他們較多想探討較社會性和人文關懷的議題,社會上也有很多好多題材有待被發掘,但這類製作能拿到的資金不會多,製作規模也有限,感覺上是「慘」。香港商業界也有不少大製作,像《九龍城寨》和《焚城》,但這類大製作多數是合拍片,與獨立電影是很不同的市場。

為何不拍霸道總裁呢?

問題八、霸道總裁之類的題材,在南韓和中國開拍都大賣,為何香港無人拍呢?周冠威為何不拍霸道總裁呢?

周冠威:什麼是霸道總裁?我無看過,不知道是什麼。

蔡廉明:哈哈,葉念琛有拍過,留給他拍吧。

周冠威:百花齊放,已有人拍了,就不需要我去拍,無人拍的題材就交給我。

周冠威還可拍電影,就代表香港和香港電影業都無問題?

問題九:好多人都用周冠威做指標,有說法指周冠威還可以拍電影,就代表香港和香港電影業都無問題?是這樣嗎?

周冠威:我的遭遇就代表香港電影業界有問題。已 60 多天,過了很久的時間,我還在等待《自殺通告》的電檢結果。拍攝期間,我找了10幾、20間中學,沒有一間中學願意借場地給我拍攝,有人表明原因是因為我拍過《十年》和《時代革命》。以前香港電影和合拍片的分別,在於兩地的審查制度不同,香港是自我審查,內地是官方審查。

在2015年拍《十年》時,香港還是停留在限制自由和自我審查的層次;十年後的2025年,因為有《國安法》,所有電影電檢時,都要加入國安元素作考量,現在所有香港的電影與內地的一樣,都要經過官方的審查。

蔡廉明:不只是周冠威,還有好多例子去說明香港的問題。例如:舞台劇界有莊梅岩,音樂界有何韻詩和黃耀明等,說明香港創作的空間被收緊和蠶蝕,不僅發生在電影界,還有文化和藝術界。如果《自殺通告》不能通過電影在香港上映,會是多一個例子告訴外界,香港的問題再被深化。

你希望十年後的自己是怎樣?

問題十:雖然難以預測十年後會發生什麼事,但你希望十年後的自己是怎樣?十年後還在拍電影嗎?

周冠威:我是一個電影人,也是一個基督徒,除非上天給我不可抗的命令,要我領受轉做其他的事,不則我相信十年後,我還是會繼續拍電影,我想繼續拍電影。

蔡廉明:雖然我現在在加拿大開了咖啡店,但我仍然熱愛電影,再艱難也希望十年後我還是在參與和電影有關的工作。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐