簡中世界的"快樂"壹:嘲諷養兒防老!(上)

由於,之前的文章都是偏向於沉重且真實的話題,我這期就寫一個好玩的。給大家分享一下簡中世界的快樂第一彈,嘲諷養兒防老!

「養兒防老」這一封建糟粕,讓東亞人喜歡生孩子,因為生下孩子,就多了很多的「福氣」,什麼「福氣」喃?只要給口吃的,隨隨便便養養,到了5、6歲就開始幫父母幹活,父母心情不好,還能打孩子出氣,在這一封建糟粕的名義下,父母對子女的情感剝削、經濟剝削、主體性剝奪、權力剝奪的都穿上了合法外衣。你能想像到,幾歲的孩子在魚攤上快速的殺魚,被滿螢幕的人欣慰的誇讚,窮人的孩子早當家,能幹又懂事的恐怖場面在2025年之前都是常態。當然簡中世界歌頌苦難是常態。只是,2025年之前,大多數人都是深深的認同這種剝奪孩子童年、奴役自己孩子的行為的,主打一個自己小時候吃過的苦和罪一定要有人繼承和認同。

「養兒防老」,這句老話一直就是為了讓牛馬養牛馬的封建洗腦+恐嚇。

「你以後就知道,只有自己的孩子才靠得住。」

「你怎麼能不孝順?你小時候生病我可是徹夜不睡。」

「我辛辛苦苦把你拉扯大,不就是為了老了你能照顧我嗎?」

你有沒有發現,這些句式裡從來沒有問過你——你想不想?你願不願意?你受不受得了?

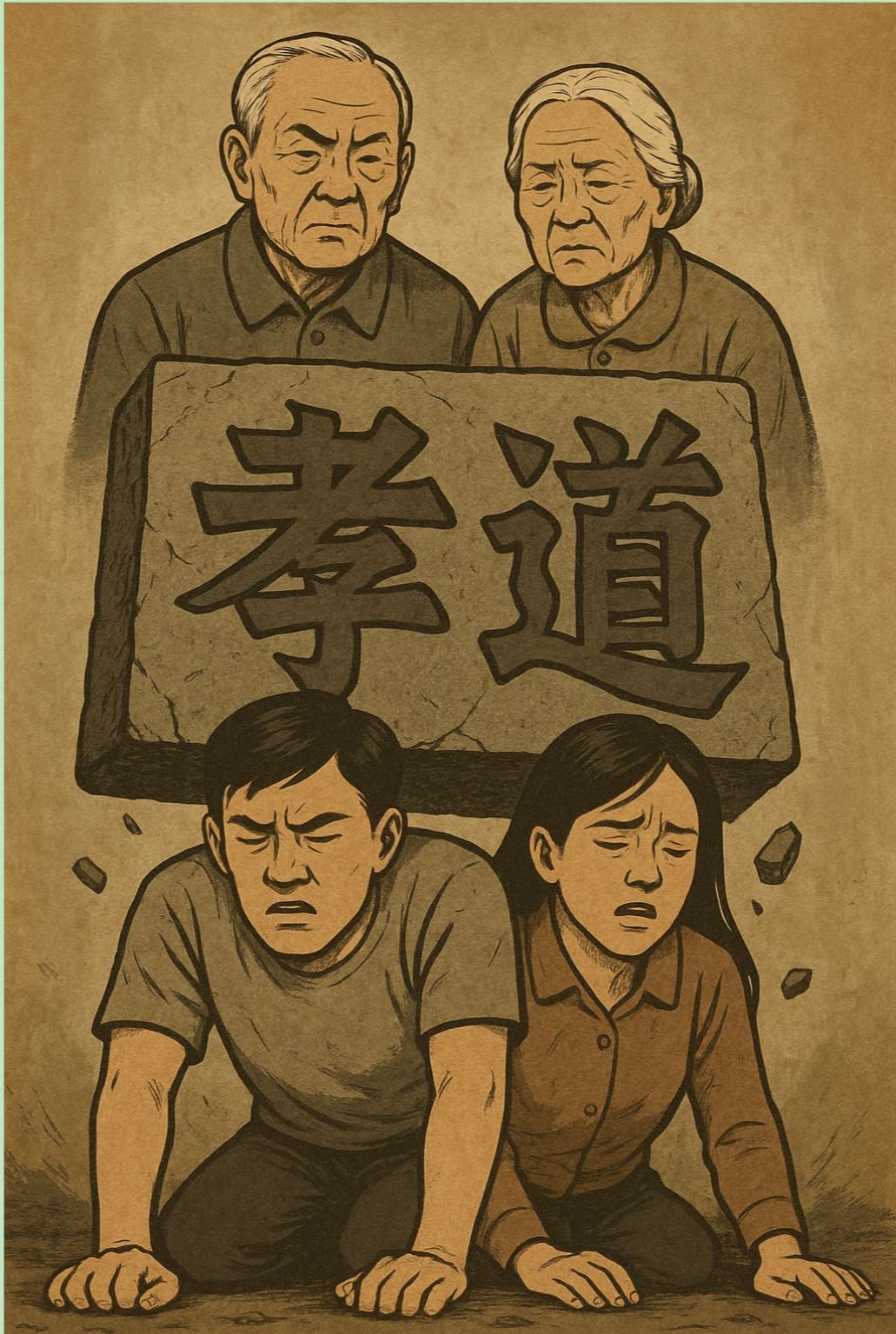

在簡中語境中,「養兒防老」是一句從不容反駁的神諭。它披著「親情」的金光外衣,實則內裡是一套代際奴役的契約結構:

我用「生育」獲得了你,我用「付出」獲取了道德高地,我用「老去」逼你償還一切。

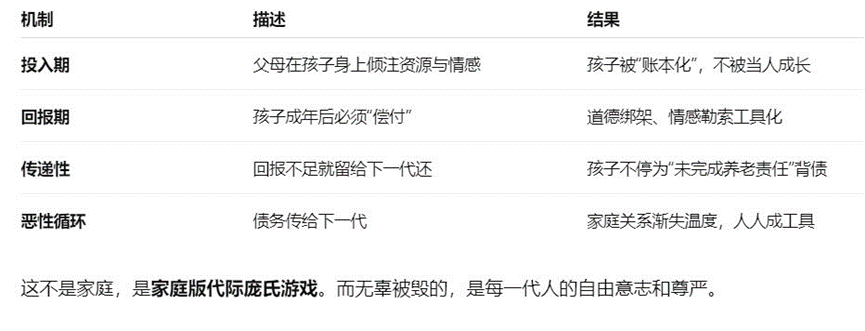

說白了,這不是愛,是一種「投資型父母」的高風險高回報戰略——投資期從孩子出生開始,回報期設定在他們成年之後,最好持續一輩子。而一旦這個孩子稍有不從,「白眼狼」「不孝」「沒良心」這些標籤就會如期而至,帶著道德刀鋒將你釘死在輿論審判席上。

他們口中的「養育」,本質上是一種帶回報預期的情感貸款。合同隱形,利息無限,且默認你不能違約。

父母買的不是「孩子」,而是自己的未來提款機

我們可以來拆一拆「養兒防老」的邏輯鏈條:

生育=投資,孩子=未來資產。

這套邏輯的第一步,就是把孩子物化為「未來價值載體」——誰管你想不想活出自我,你的任務是成長→成才→賺錢→反哺我。這是一種本質上排除孩子主體性與獨立性的父權規訓,把人當成工具。

道德債權機制:你小時候吃我的喝我的,就該還。

表面是愛與付出,實則是用「情感帳本」給孩子裝上負債枷鎖。父母不再是養育者,而是債主,孩子不是自由人,而是被設置了「感恩自動轉帳系統」的債務人。

「孝」字鐐銬,文化合法化。

在這套系統中,「孝順」不是自願的情感流動,而是被標準化、儀式化、懲罰化的道德義務。一旦違抗,就會被冠以「忤逆」「沒人性」的罪名,從網路公審到親戚圍剿,層層羞辱讓你無路可退。

這不是愛,而是一種合法化的代際剝削結構。

他們不養孩子,是不道德;孩子不養他們,就是有罪。

他們忘了:愛從來不是用來「討債」的,責任從來不該是「綁架」的。

而活到20來歲的男性,特別是底層男性,就算隱約意識到了,但是還是興致勃勃地想要多生幾個「孩子」,能早早享受被很多孩子供養的「福氣」,自己就可以學自己的父母一樣瀟灑,有福了,生得多,拿得多。唉,他們只看到了開頭,聽到了這個故事,但是這本身就是反人性的,洗腦再久,也有醒過來的時候,於是這些男性們啊,還有很多的女性,等到這種給口飯就拼命壓榨子女的父母老去,就用遠離或者冷漠的方式,讓他們獨自在困苦中煎熬,更甚至盼著他們死去。

簡中現在很流行一句話:「愛是要儲蓄的,你不儲蓄愛,又怎麼可能得到子女的愛!」這話不絕對,畢竟前幾年還有很多女性,父母對她們越不好,她們越要多拿錢多照顧來換取父母的關注。雖然往往這些父母並不感激,反而嫌棄她們給得少,不能給弟弟哥哥買車買房開公司,但她們一邊流淚委屈,一邊更加努力給錢給父母也是事實。

前兩年還有一個廣東孫女,自己小小年紀就去賺錢,養活做空的奶奶,後來自己在農村蓋起來小樓房,結果奶奶非要她把這個樓房給從來沒有養過她的20多歲的大孫子,不然就要砍死這個孫女。孫女叫來調解員,老太太從小樓房裡衝出來,老當益壯拿著一根鐵鍬在鏡頭前追著拍打孫女的畫面並不是什麼稀罕事。

下次我再細聊這個養兒啥都給,但養女必須為奴的事。今天還是重點在當下,簡中世界開始瘋狂地嘲諷養兒防老的不合理、不人道、不公平。因為很多獨生子男性也是這套魔幻剝削規則下失去一切的受害者。

「養兒防老」,和「傳宗接代」「孝道勒索」「道德綁架」相互勾連,從小開始對孩子進行殘酷的主體性剝奪+人格奴役。當然這背後的政治原因並不難猜到。只是它能存活幾千年也真是父權制頑固性的一大明證了。

被「養兒防老」綁住的孩子,大多活成了「逆來順受的奴」,或「不斷內耗的工具人」,在社會上唯唯諾諾,沒有托舉,四處碰壁。

覺醒過來的簡中人開始高喊:

「我沒有軟肋,我就是最後一代!」

「我不結婚不生子,是因為我不想製造下一個被期待『養我』的人。」

「張愛玲說如果你生孩子是為了繼承你們的苦難和鍋碗瓢盆,那麼不生也是一種善良。」

「我的養老金是理財和自我成長,不是壓在別人身上。」

「如果我生孩子,我一定會保證給他們有尊嚴有愛的生活,而不是用自己的無能來折磨他們,逼迫他們成龍成鳳來給我改變命運!」

「我生孩子一定是為了愛他,而不是讓他們活在愧疚、匱乏中!」

很多人也不再被孝綁架,而是嘲諷道:「他們罵我們自私,是因為他們不再能利用我們。」

當然,還是有很多人堅持多生多育多奴隸多福氣的,很多視頻號的博主是積極響應多生多育的,雖然大多數都是為了執著地要生個耀祖出來。什麼9個姐姐一個弟弟啊,什麼8個姐姐一個弟弟之類的。貧窮的斑駁的土屋,清湯寡水的菜,連白米飯都不能管夠。更有家徒四壁生了四個孩子,為了一罐子鹹菜打起來,視頻裡的媽媽還覺得很有生活氣息發到了網上。還有生了三個孩子,挺著大肚子在網上說希望這胎是男寶的。還有留守寶媽拍攝自己與幾個孩子的窮苦生活,希望能得到打賞的。

固然,前兩年還是有流量,有讚美的,說多子多福,人多吃得香,窮有窮的活法,一家人在一起熱熱鬧鬧,人多力量大,總有一個有出息這種說法。但是今年就不同了,罵聲遠遠蓋過了這些「老封建」,連以前同情留守寶媽的人也不見了蹤影。更多的是類似,真切地看到這些苦難兒童小小年紀就雙目無神,一眼能望到頭的苦難人生。以及勸不要給錢,因為你越給他們越生的呼聲。留守寶媽也得不到同情,大多數人關注點在,你既然知道養不起,老公對你也不好,你還非要生這麼多。這非常自私。

現在的成年人都活得很累很辛苦,畢竟失業率高,很多人996,還有人12小時工作制兩班倒,一個月休息一天。畢竟收入1000元以下的至少有6億人。在這個不適合生存的年代,還生孩子來給自己給別人當牛馬,是一種極惡!以前是靠著權力一邊倒的,天下無不是的父母。父母給口飯吃就獲得奴役孩子的機會。

But:現在的人,已經不吃孝道這一套了,母不慈子不孝,才是天經地義的。小時候,父親隱身一年到頭看不到人,裝父愛如山,靜默無聲,放心,子女的愛也是無聲,且隔著千山萬水,忙的沒有遺產要分是見不到人的。

話又說回來,現在的生存困難模式,已經到了很多成年子女其實也是自顧不暇,勉強活著。別說無心,就是有心也是無力的地步。

家庭小型化+空巢化衝擊

截至2024年,中國空巢老人已達1.25億,占老年人口近一半,傳統「子女贍養」模式正在坍塌。

經濟風險轉嫁

當養老金體系尚未補完,政策層面仍默許「代際轉移」堵住缺口。

很多年輕人也說到:「就算你不生我不生有的是人生,我也不生。」

「為什麼能夠996,甚至12小時工作制不敢辭職,不就是因為人太多了,不值錢了!」

「我們爛命一條,但我們有點道德,不生孩子繼承苦難。」

「整天催生的,就是那些屁事不幹,養老金一個月一兩萬的。你不生孩子,誰給他們繳養老金?誰給他們的孩子當牛馬?」

至於自己的人生,很多人也開始代際反擊 ·「快樂斷親」與自我養老

女博士火遍全網的五句話:

「用幾十年的辛苦換一張不確定的養老彩票?不值。」

這不是冷血,而是一種計算:把人生當成「自我成長基金」,收益率永遠高於代際綁架。

當年輕人集體「躺平」生育:

討論區裡最流行的回答是:「我選擇養老金+指數基金,而不是『生娃基金』。」

嘲諷式口號:

「孩子不是養老金,他只是個路人甲。」

「你想退休,我想自由;咱倆根本不是同一場比賽。」

年輕人的快樂,來自「斷親斷債斷幻想」

面對這套設定,大量年輕人開始選擇用一種「快樂」的方式反抗:斷親、不孝、擺爛、自救。

不是他們冷血,而是他們終於認清了這場父母主導的「代際龐氏騙局」:

你讓我生出來,是為了養你老?我拒絕認領這份合同。

「孝」不是義務,是我自由選擇的回應——你若施愛,我才回應;你若操控,恕不奉陪。

我不會再用自己的青春,為你曾經的人生買單。

看看網路熱詞——「父母是我人生第一批債主」「孝順是高利貸」「我是親情PUA的受害者」……

這些聲音並不是「叛逆」,而是代際重構下的覺醒語言。

有人不結婚不生子,是為了不把這套邏輯複製到下一代;

有人選擇「社保+理財+互助社區」作為未來老年方案,是為了退出這場用親情包裝的多級分銷。

因為他們知道——自己才是自己真正的養老金。

「養兒防老」的終點,是彼此傷害

「養兒防老」最終失敗的不是計劃,而是關係。

它製造出的是一套高度緊繃的親子系統:

孩子活得像投資回報表,父母盯著兒女過得好不好,是為了問:那我呢?你什麼時候養我?

情感流動被權力計量替代,愛不再自由,而變成帶有壓力的索償。

「生養」不再是愛的延續,而是拿孩子的自由給自己蓋養老保障的房。

最終,孩子內耗、父母焦慮、關係決裂、家庭失溫。

所以年輕人不再信這套話術,不是無情,而是清醒。

嘲諷「養兒防老」,不是對父母無愛,而是拒絕成為「替他們承擔人生結局」的人。

一個真正有尊嚴的社會,應該靠制度養老、理性規劃、情感互尊,而不是靠情感施壓來逼迫子女供養。

當一個社會只能靠生育和親情來保障養老,那說明制度已經失敗。

嘲諷「養兒防老」,不是反人類,而是重塑人的主體價值。

「養兒防老」是一份交代終局的合同——卻讓所有人成為工具人

如果「生養一個孩子=簽訂養老票據」,那這一切到底算是達成協議,還是被操縱?

這個契約從來不是雙向選擇:孩子根本沒得選,就被推到話題中心、被賦予償債使命。

「養兒防老」是一場代際的龐氏騙局:

• 父母把生育費、育兒費、人生積蓄一併投入,期望「未來回報」。

• 孩子未成年時,是「儲蓄帳戶」;成年後開始「變現」。

• 如果現在這一代賺不到「足夠回報」,他們就得拿下一代「繼續償債」,成為一場「擊鼓傳花」式的世代循環。

結果?從上一代到下一代,每個人都被困在工具人的角色:

不是為了自己活,而是為了下一代的「養老責任」投資與積累。

📚文末參考資料整理

以下為本篇文章撰寫過程中所參考的社會數據、討論熱詞與背景來源,可供讀者延伸閱讀:

空巢老人的社會統計資料

─ 中國國家統計局,《2024年中國老齡事業發展統計公報》中國青年勞動狀況與就業問題報導

─ 南方周末,《年輕人為什麼躺平:996、無產與撫養壓力》微博與豆瓣熱門話題:#孝順是高利貸 #父母是我人生第一批債主

─ 微博熱搜、豆瓣「反親情PUA小組」《父母皆禍害》|吳飛著

─ 對中國式家庭壓迫結構的經典反思知乎熱門問題討論:養兒防老是否合理?

─ 知乎話題:「你怎麼看待父母要求子女贍養?」「躺平不生」與“最後一代”語境分析

─ 澎湃新聞、36氪,對2022–2024年間年輕人生育態度的追蹤簡中短視頻平台素材來源(視頻號、快手、抖音)

─ 多子多福家庭紀錄短片、留守母親紀實內容、養兒防老辯論片段

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐