她的电影史|当我们谈论“女性电影”时,究竟在谈论什么?|《环球银幕》

自 2017 年 #MeToo 运动掀起全球性别讨论以来,“女性”成了当下电影话题中的高频词。从电影行业的性别权力格局,到影像该如何再现女性处境,再到女性观众市场地位的变化,这些过去被忽视的议题,如今正蕴藏着变革性的能量。

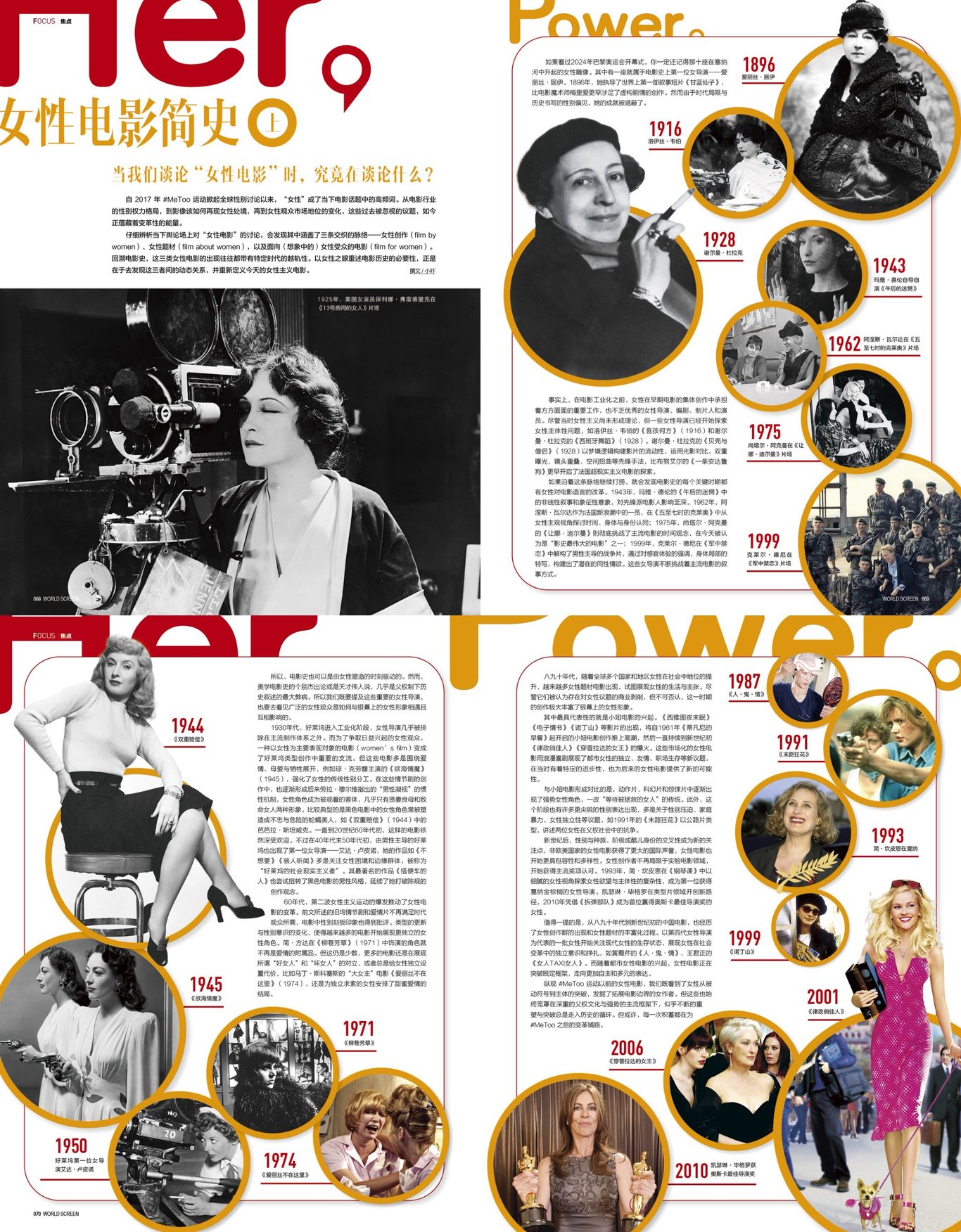

而仔细辨析当下舆论场上对“女性电影”的讨论,会发现当中涵盖了三条交织的脉络——女性创作(film by women),女性题材(film about women),以及面向(想象中的)女性受众的电影(film for women)。回溯电影史,这三类女性电影的出现往往都带有特定时代的越轨性。而以女性之眼重述电影历史的必要性,正是在于去发现这三者间的动态关系,并重新定义今天的女性主义电影。

如果看过去年的巴黎奥运会开幕式,你一定还记得那十座在大雨中升起的女性雕像。其中有一座就属于电影史上第一位女导演——爱丽丝·盖伊。1896年,她执导了世界上第一部叙事短片 《甘蓝仙子》,比电影魔术师梅里爱更早涉足了虚构剧情的创作。然而由于时代局限与历史书写的性别偏见,她的成就被遮蔽了。

事实上,在电影工业化之前,女性在早期电影的集体创作中承担着方方面面的重要工作,也不乏优秀的女性导演、编剧、制片人和演员。尽管当时女性主义尚未形成理论,但一些女性导演已经开始探索女性主体性问题,如洛伊斯·韦伯《吾孩何方》和谢尔曼·杜拉克的《西班牙舞蹈》。谢尔曼·杜拉克于1928年拍摄的《贝壳与僧侣》以梦境逻辑构建影片的流动性,运用光影对比、双重曝光、镜头重叠、空间扭曲等先锋手法,比布努埃尔的《一条安达鲁狗》更早开启了法国超现实主义电影的探索。

如果沿着这条脉络继续打捞,就会发现电影史的每个关键时期都有女性对电影语言的改革。40年代,玛雅·德伦的《午后的迷惘》中的非线性叙事和象征性意象,对先锋派电影人影响至深。60年代,阿涅斯·瓦尔达作为法国新浪潮中的一员,在 《五至七时的克莱奥》中从女性主观视角探讨时间、身体与身份认同;70年代,香特尔·阿克曼《让娜·迪尔曼》则彻底挑战了主流电影的时间观念,在今天被认为是“影史最伟大的电影”之一;90年代,克莱尔·德尼在《军中禁恋》中解构了男性主导的战争片,通过对感官体验的强调,身体局部的特写,构建出了潜在的同性情欲。这些女导演不断挑战着主流电影的叙事方式。

所以,电影史也可以是由女性塑造的时刻驱动的。然而,美学电影史的个别杰出论或是天才伟人说,几乎是父权制下历史叙述的最大弊病。所以我们既要提及这些重要的女性导演,也要去看见广泛的女性观众是如何与银幕上的女性形象相遇且互相影响的。

1930年代,好莱坞进入工业化阶段,女性导演几乎被排除在主流制作体系之外。而为了争取日益兴起的女性观众,一种以女性为主要表现对象的电影(women’s film)变成了好莱坞类型创作中重要的支流。但这些电影多是围绕爱情、母爱与牺牲展开,例如琼·克劳馥主演的《欲海情魔》,强化了女性的传统性别分工。在这些情节剧的创作中,也逐渐形成后来劳拉·穆尔维指出的“男性凝视”的惯性机制,女性角色成为被观看的客体,几乎只有贤妻良母和致命女人两种形象。比较典型的是黑色电影中的女性角色常被塑造成不忠与危险的蛇蝎美人。一直到20世纪60年代初,这样的电影依然深受欢迎。不过在40年代末50年代初,由男性主导的好莱坞也出现了第一位女导演——艾达·卢皮诺,她的作品如《不想要》《骇人听闻》多是关注女性困境和边缘群体,被称为“好莱坞的社会现实主义者”。其最著名的作品《搭便车的人》也尝试扭转了黑色电影的男性风格,延续了她打破陈规的创作观念。

1960年代,第二波女性主义运动的爆发推动了女性电影的变革。前文所述的旧坞情节剧和爱情片不再满足时代观众所需,电影中性别刻板印象也得到批评。类型的更新与性别意识的变化,使得越来越多的电影开始展现更独立的女性角色。简·方达在《柳巷芳草》中饰演的角色就不再是爱情的附属品。但这仍是少数,更多的电影还是在展现所谓“好女人”和“坏女人”的对立,或者总是给女性独立设置代价,比如马丁·斯科塞斯的“大女主”电影《曾经沧海难为水》,还是为独立求索的女性安排了甜蜜爱情的结局。

八九十年代,随着全球多个国家和地区女性在社会中地位的提升,越来越多女性题材电影出现,试图展现女性的生活与主张。尽管它们被认为存在对女性议题的商业剥削,但不可否认这一时期的创作极大丰富了银幕上的女性形象。

其中最具代表性的就是小妞电影的兴起。《诺丁山》《电子情书》《西雅图夜未眠》等电影的出现,将自1961年《蒂凡尼的早餐》起开启的小妞电影创作推上高潮,然后一直持续到千禧年初《律政俏佳人》《穿普拉达的女王》的爆火。这些市场化的女性电影用浪漫喜剧展现了都市女性的独立、友情、职场生存等新议题,在当时有着特定的进步性,也为后来的女性电影提供了新的可能性。

与小妞电影形成对比的是,动作片、科幻片和惊悚片中逐渐出现了强势女性角色,一改“等待被拯救的女人”的传统。此外,这个阶段也有许多更尖锐的性别表达出现,多是关于性别压迫、家庭暴力、女性独立性等议题,如1991年的《末路狂花》以公路片类型,讲述两位女性在父权社会中的抗争。

新世纪后,性别与种族、阶级或酷儿身份的交叉性成为新的关注点,非欧美国家的女性电影获得了更大的国际声誉,女性电影也开始更具包容性和多样性。与此同时,一部分女性导演开始进入商业体系并获得主流奖项认可。凯瑟琳·毕格罗在类型片领域开创女性导演的新路径,2008年凭借《拆弹部队》成为首位赢得奥斯卡最佳导演奖的女性。同一时期,简·坎皮恩在《钢琴课》中,以细腻的女性视角探索女性欲望与主体性的复杂性,成为第一位获得戛纳金棕榈的女性导演。女性创作者不再局限于实验电影领域。

值得一提的是,从八九十年代到新世纪初的中国电影,也经历了女性创作群的出现和女性题材的丰富化过程。以第四代女性导演为代表的一批女性开始关注现代女性的生存状态,展现女性在社会变革中的独立意识和挣扎,如黄蜀芹的《人·鬼·情》。而随着都市女性电影的兴起,女性电影正在突破既定框架,走向更加自主和多元的表达。

纵观 #MeToo 运动以前的女性电影,我们既看到了女性从被动符号到主体的突破,发掘了拓展电影边界的女作者。但这些也始终笼罩在深重的父权文化与强势的主流框架下,似乎不断的重塑与突破总是走入历史的循环。但或许,每一次积蓄都在为 #MeToo 之后的变革铺路。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐