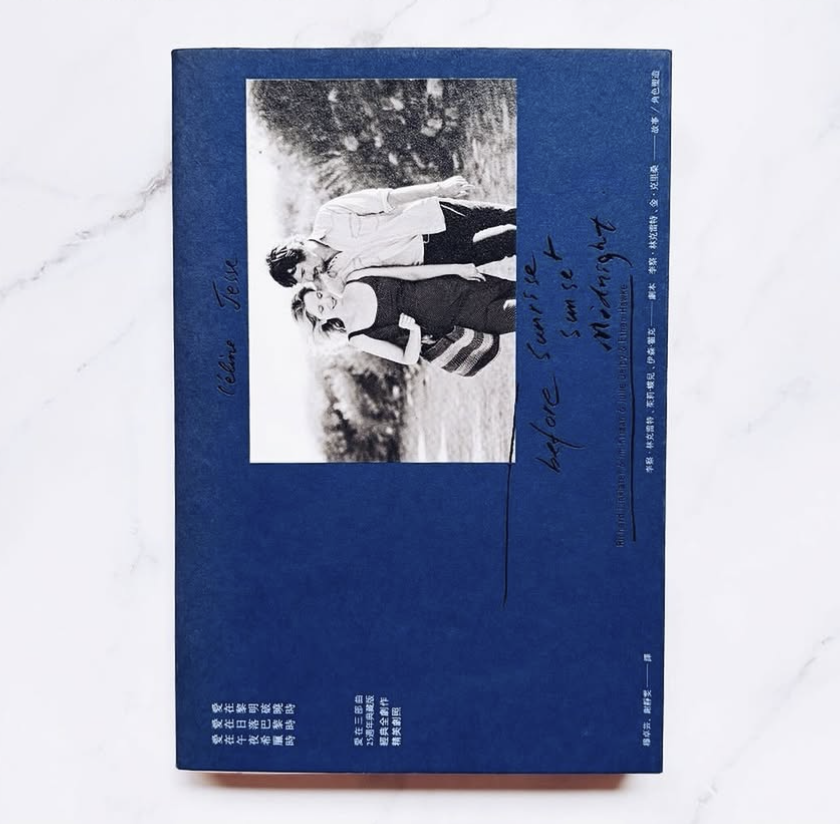

在路上,是為了回家:Richard Linklater, Kim Krizan , Julie Delpy, Ethan Hawke《愛在三部曲》

在路上,是為了回家:Richard Linklater, Kim Krizan , Julie Delpy, Ethan Hawke《愛在三部曲》

「如果你想要真愛,這就是了。這就是現實,它並不完美,但很真實。」

大學時看了《Before Sunrise》,然後也是大學失戀時看了《Before Sunset》,好多年後《Before Midnight》才上映,當時也是滿懷期待地看完。前兩部看到台詞幾乎全背起來,特別是第二部的計程車場景,”and you go by, you go by, you go by...” 失戀的我哭著看這段看了幾十次,像著了魔。第三部曲《Before Midnight》 我覺得像是給長大後的自己,一種不太熱切但很必要的告解。

現在敲著字的我,過了天真爛漫的年紀,十天後要與伴侶登記結婚。

我們都經歷了人生的低谷、其他碎裂的感情、拼裝自己、遇見彼此,然後在某個時間點做出這個決定。剛在一起時浪漫如首部曲,度過一晚後即分離、再相約重逢;亦如二部曲的相互繼續鋪墊對話、確認彼此;但也共感第三部的爭吵、推離、反省、做出校正與決定。現實生活中的結局不會停在三部曲。我們走到這裡,像是在無數次拉扯與確認之後,願意賭上彼此,寫下未完的續章。

「人們總是會把不切實際的浪漫與想像投射在未知的事物上。」

第三部曲的「不浪漫」是我最喜歡的地方。

憧憬會過去,愛情只是生活的一部分。我認為所謂「對的人」的概念不存在:我們在個體看見可能性,願意經歷彼此生活美學校正需要付出的努力,走向一個相信的未來。生活是動態的平衡、多重價值觀的交換;每個人終究是個體,即使最親密的人還是他者的存在,我們各自帶著過去的傷痕與陰影,這樣的碎裂本身即是完整,而能夠看見彼此的完整亦願意嘗試一起平衡,才能看見靠近的可能。

“I believe if there’s any kind of God it wouldn’t be in any of us, not you or me but just this little space in between. If there’s any kind of magic in this world it must be in the attempt of understanding someone sharing something.”

真愛帶著魔幻色彩,我們將之視為一種墜落,賦予神性同時也弔詭地孤獨。我們追逐璀璨發光的時刻,切割成某種片段銘印心頭,並可能付出一生複製那片刻雋永。對許多人來說,終其一生所尋找的,便是這一瞬千擊的悸動。

然而我抱持著另外一種觀看方式。

我想像一種量子力學的愛情:當我們意圖觀測時,它便塌陷成為現實;塌陷是一種認可與實踐,我們的意識決定了彼此之間的成立。透過日常中持續的觀測與選擇,我們共同建構出屬於我們的現實。 換言之,愛是實踐。

愛是在日常的磨損中,願意一次又一次選擇在這裡,選擇待在我們的敘事中不放棄靠近。

誰不曾想過其他可能性、更刺激或更斑斕的未來,想著所有你沒做過的事。

我們有無數理由爭吵、對峙、煩躁,但還是願意一起起床、入眠、吃飯、努力過好眼前;諾言不是偉大的石碑銘記,而是在接下來都願意一起盡力過好每一天。

浪漫不是墜落的瞬間,也非命定式的愛戀。浪漫是一起變老,臉上的皺紋、固定的腰痠背痛、互相囉唆埋怨、胸部會垂、腰間肉會長、肌肉會鬆、頭髮會掉,但我們還是可以一起大笑、一起難過、一起造口業,一起經歷這世界。

我們開車公路旅行,筆直的路向前展開,山巒在邊際綿延,我們唱著歌抽著菸,笑著聊天也享受沉默,我有時候渴望永恆的在路上,但我後來才明白,我渴望的是跟你在路上,因為我們終究可以一起回到有彼此的家。

在徹底心碎哭著沒有家的很多年之後,我才明白,在路上的原因,是為了回家。

終於理解我就是自己的家,你也是你的;但我們在彼此身上看見了成為我們的可能。這個可能需要靠選擇去實踐,選擇溫柔、選擇看見,一次又一次在被生活刺傷時依然選擇「我們」,一次又一次說出我願意。

我願意跟你一起回家。

因此我才願意選擇跟你一起在路上。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐