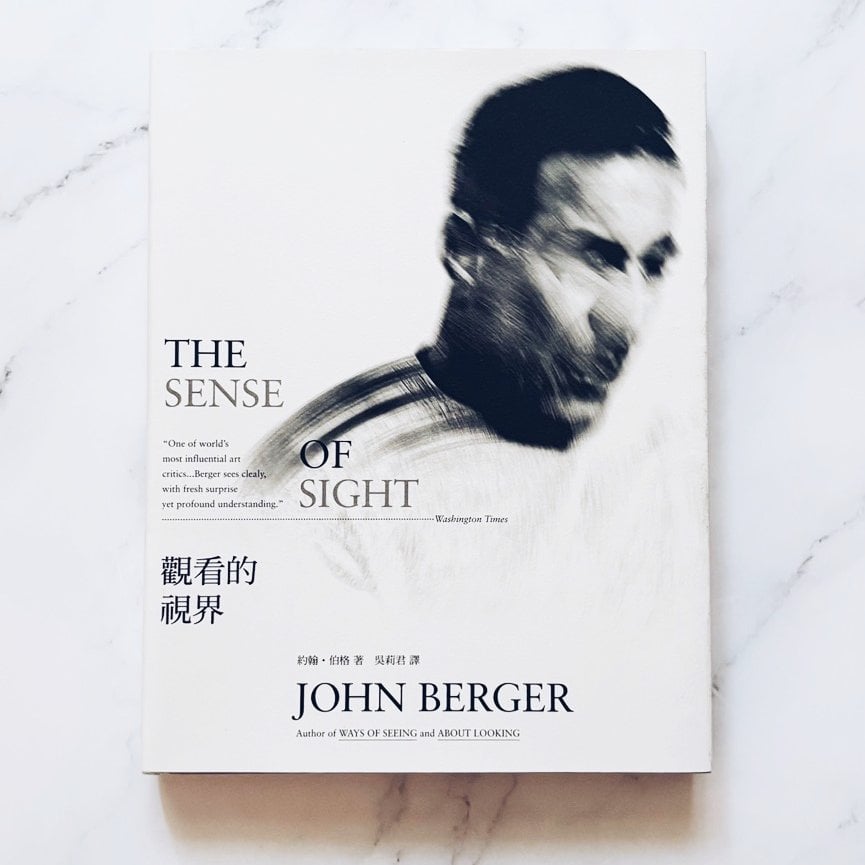

美學、階級、死亡: John Berger《觀看的視界》

你知道並認定你看到的東西,同時,被你看到的東西也同樣認定你。有那麼一瞬間,你發現自己就站在創世紀第一章上帝所在的那個位置(無須假裝是造物者)……然後,你知道,那很美好。我相信,人類面對自然的那種美學情感,就是源自這樣的雙重肯定。

所謂觀看,是在我們眼前鋪展開來的「存有」本身,而我們的觀看,總是帶著轉譯。

回到現象學。舉例,你正在觀看一個杯子:你看到了一個器皿、一個可以被承裝的器具;你用實用性角度去觀看杯口的大小、容量,抑或你用布爾喬亞式的美學體驗去觀看它的質地、質感、色澤與工藝之美?我們觀看的不只是物,而是觀看自身如何被社會階級與感知習慣塑造。

無論是何種觀看,我們無法改變的就是觀看與被觀看之間之互相存有之關係。

我想討論的有三:美學的觀看、階級的觀看、死亡的觀看。

人類感知美學的方式其實與大自然是相連在一起的。自萬物尚無其名之時,人類便知曉如何觀看,我們觀看風雨欲來的烏雲知曉暴風雨將至,也感受和煦日照而心曠神怡。天地萬物是競技場、是舞台,如同伯格指出,它不分善惡,卻可演出。在觀看中我們接收的經驗形式成為無法精準轉譯的訊息,據伯格所言,「在那一霎那,我們的感知能量與造物主的能量融為一體。」於是,透過沐浴經驗與體認存有,觀看便有了美學的產生。美學的產生必與我們認為的「自然」有著關聯,只是這裡我想表達的自然非單指田園詩風光或自然美景,也包含人性中的自然。換言之,我們感知到的美,實際上與現象學、與存有息息相關,感受到美學與自身的連結,因此而產生體驗。

然而,這也使我們不得不討論階級式的觀看。

美學體驗的發生與階級存在不可切割的關聯性。布赫迪厄在《區判》研究階級與品味判斷的直接關聯在現代已很好辨識,階級傳承與所謂文化性的培養往往影響了觀看體驗。我想指出,當今我們習慣且崇信的布爾喬亞式觀看,成了主流娛樂市場的霸權。布爾喬亞對自然或田園式的懷舊情懷,不存在於農民或勞工階級中。就連主流中產階級觀看勞動的方式也是先直覺性地異化,然後可能拒斥或是企圖理解靠近。因此,認知到自身觀看必帶著某種價值體系,需要肯認不同文化語言、階級意識之間必然存在互相理解的空間;成為一個「有意識地觀看」、不加入惡意地觀看、不輕率對人性做出斷言的觀看、或甚至只是不撇開頭,比我們想像中都困難。

打從無法記憶的遙遠時代開始,邪惡便經常戴著天真無知的面具。邪惡的主要生存原則之一,就是(以冷漠的態度)跳過眼前的一切往前看。

最後我想提及對死亡地觀看,因為這是一個必然出現的命題。

我們無法在每一個觀看中都經驗時間的存有與消亡,因為觀看是連續不可分的體驗,而若非帶著意識,人們縱然可以感受植物或動物之死,但在人類理解範圍內,其死亡多半是屬於某種「不可抗」與「不可解」的經驗。然而,人類軀體之死亡卻可以讓我們在瞬間感受到自身的存有與消亡的必然。所有意圖觀看並理解死亡、死亡與自身之關聯的人,一如死者,都曾殷切地嘗試,也都沒有答案。如伯格所言,「這項每個人和每件事都曾貢獻過一己之力地想像工作,永遠也沒有徹底完工的一天。」因此,我們不可避免地觀看死亡,有意識或無意識,因為觀看存有必受時間之限制,觀看不證自明地帶著死亡的反證。

換言之,觀看之存有,其視域本身,自始即是帶著偏見。不論繪畫、雕刻、攝影、戲劇等任何藝術形式,或當今社群時代眾生相與短影音,我們無法不帶意圖地觀看,在自身美學、階級與死亡的價值體系下,一開始便注定了某種「可見性」的結論,我們只是等待經驗之發生來做後設的驗證罷了。觀看本身,就是連結與依賴經驗的過程。至此,我引用章節〈論可見性〉所指出:「可見」是生命的特徵之一,它無法脫離生命而存在,在一個死去的宇宙當中,什麼也看不見。

我試圖藉由這三種觀看,對原文 The Sense of Sight 做出回應。

正因為是不可斷裂的存有,有時不免喟嘆,充滿視覺垃圾與多巴胺熱浪的現代,選擇自己的視域,有時候也寓意有意識地選擇戰場;為了讓存有延續它自身的觀看,我們選擇目光焦點所在。當觀看成為選擇,每一個注視與回望的瞬間,都是存有與歷史相遇的現場。

你可以選擇成為觀看他人之痛而不別開目光的人、或是選擇成為用多巴胺來麻痺存有的人,也可以選擇用有意識的觀看去對抗存有的漠然與荒謬;但同時我也明白不論如何選擇,我們可能都會想像,在自己眼皮垂上或靈光消逝之時,我們又將是如何被觀看。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐