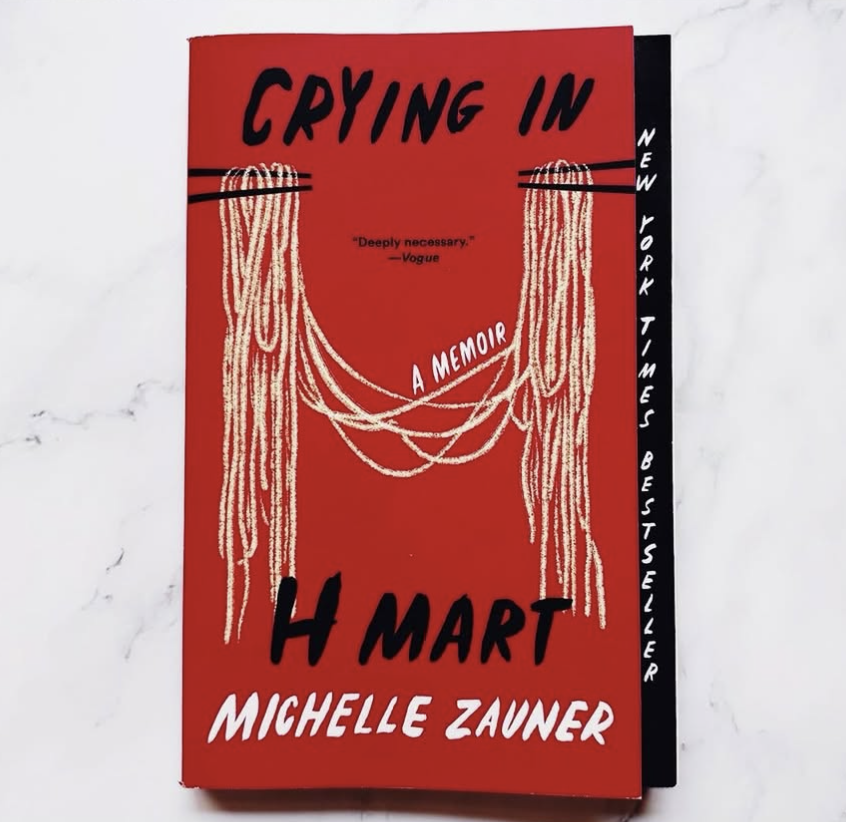

幸會,媽媽。:Michelle Zauner《 Crying In H Mart 》

台譯《沒有媽媽的超市》,二十張出版。

「我從來沒有認識像妳這樣的人。」Zauner 的媽媽這樣對她說。這是一個關於觀看彼此角色視野的立體性拓張。

說來慚愧,我不知道媽媽最喜歡吃的菜是什麼。

這問題從沒在我腦中出現,身為女兒的我理所當然地接受媽媽扮演的角色,一直到長大之後才明白,任何角色的獨立性都不能依賴單一向度。她也曾經是女兒、女人,之後才成為一個母親。

如此近在眼前的事實,我竟在意識到自己會失去她之後才猛然覺察,那堅韌的「母親」面具下,藏著立體的樣貌,秘密、傷痛、喜好、熱情。我以為的智慧裡藏著無奈,而逆來順受的背影之後,是堅韌的溫柔。

媽媽用她的生命編織成我的理所當然。

某次情緒潰堤,她脫口而出埋藏一輩子的秘密。那瞬間,我對家庭的認知、對傷痛的觀看全數崩潰。那是一個敘事被重建的關鍵時刻,爾後展開一連串的諮商與對話,試圖理解與拼湊。在我的觀看中母親面具鬆動;我終於理解到我們同時是多麼不同、又多麼相似。

我懷疑她一直都明白我的怪異。

她用一種近乎駑鈍的方式包容我的異於常人。我說不出來那包容到底是逃避、還是智慧,或是兩者皆有。我曾問她,真的不曾發現我在光譜上嗎?真的沒有察覺那些過於易感與憂鬱的表徵、極端情緒的擺盪與行為模式嗎?她從未明言,她的包容不帶著智識上的認識,更接近於感官上的觀察、以及母職直覺。

她看待我的方式,曾經從「女兒」的角色中解放過嗎?她是否曾單純以「人」的角度來看我?

不論答案如何,都不影響她對我那近乎原始而盲目的愛。

《Crying In H Mart》裡,Michelle Zauner誠實描繪身為韓美混血的她,如何從母親身上經歷文化的渴望與逃離,而最終與文化、也與母親和解。過程中,食物成為母女連結與文化認同的重要媒介。食物是母女之間表達愛與關心的方式,是家庭的滋養配方,更是將哀悼切剁、調味、烹煮的通道。

媽媽知道所有女兒愛吃的食物,知道在什麼時候該端出什麼料理來安撫病弱的胃與受傷的心;靈活的手指穿梭於瓶罐之間,那樣爐火純青的掌握,讓我一度以為身為母親的她,也能同樣靈巧地穿越婚姻與人生的坎坷。

我從來沒有想過。我怎麼會從來沒有想過。

媽媽總是用同一種方式表達關心,就是問我要不要回家吃飯。在每個「妳可以回來吃飯」的祈使句背後,其實都是問句。

而在我推拖拉扯、終於回家吃飯時,她總會在餐桌上特地準備我愛吃的菜。哪怕我們不發一語,哪怕我不吃,她都要確保她的愛傳遞到我的身體。

這幾年冬天,我試圖複製她的白菜滷。說是白菜滷,其實更像一鍋白菜滷口味的燉菜湯。我問過她食譜,她聳聳肩說不知道;問她食材,她唸出一連串我在光鮮超市找不到的名字,那些只存在她記憶與傳統市場的名字。直到我試圖還原那味道,才知道她得花多少小時張羅、備料與燉煮,只為換得我心安理得地一碗接一碗吃下。

曾經備受寵愛的小女兒長成了他們認不得的妖怪,說著他們不能理解的語言,做著他們無法接近的夢。我用我們之間的距離去合理化自己的單一視角,也許那時期的我需要用叛逃來確立自我認同。我焦慮地想成為一個不是母親的人:一個不願低頭沉默、衝撞抵抗父權的人。

直到母親的情緒成為破口,讓那牢不可破的角色關係裂解,我才明白她其實也在用自己的方式抵抗。她面對創傷與磨難,靠的是那姿態不盡優雅卻靈巧的頑強。而我卻一邊逃離、一邊指責她保護我們的方式所造成的傷害。

我把自己的傷痛敘事放得如此中心,卻從未理解她的疏離其實是一種努力,一種為了保有自我而必須拉出的界線。我像是配眼鏡時切換鏡片一樣,終於看見了媽媽的主體性。縱使視野未必清晰,我卻仍試圖對焦,努力認識彼此。

幸會,媽媽。

媽媽摸到腫塊必須切除。

媽媽如數家珍地展示珠寶。

媽媽試圖吞藥。

媽媽講述她的人生。

媽媽保存著我童年勞作課的作品,我筆下畫的她得了特優獎。

前幾天她從老家清出一箱我小時候的陶藝作品,來不及細看就趕在大雨前送來。掉了耳朵的老虎、歪斜的米老鼠、曾經家中有的老式電話。我不復記憶,但可以想像小時候肥短的小手努力捏出的形狀,那是還沒被恐懼規訓的年紀。她交代我收好,說等哪天晴朗,要親自過來一趟,一個個仔細觀看回憶。

「那是妳的童年,也是我的人生呀。」她這樣對我說。

她一直都擁有自己完整的人生,只是我現在才終於看見。

我沒辦法像 Michelle Zauner 寫出完美專輯或暢銷回憶錄,但我卻因此頓悟,母親的完整性一直在我眼前,而我卻視而不見。媽媽的愛讓我感到羞愧,並且疼痛。

駑鈍的,其實是我。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐