綠惜地球|環保先「鋒」榮休 遺憾垃圾徵費無期 嘆政府昔開放今「冷溝通」

文|集誌社記者

垃圾徵費去年在社會牽激烈爭議,公眾聚焦「先行先試」運作混亂、回收配套不足之際,環團「綠惜地球」創辦人劉祉鋒奔波於媒體間,在鏡頭前接受訪問,一遍又一遍重申立法規管的必要。鏡頭外,68 歲的他身型更顯瘦削,背部微微彎駝,因健康理由將於 9 月 1 日起卸任「綠惜地球」總幹事一職。

回望 36 年環保旅途,劉祉鋒形容「有高有低,好刺激」,最大遺憾是橫跨 20 年、仍實施無期的垃圾徵費。曾任三屆環諮會成員、因推動環保獲頒授榮譽勳章,他見證政府由昔日持開放態度到今日「冷溝通」,面對艱難環境,寄語接班人要「喺風雨飄搖中企喺度」,一定要用良心、用事實說話。

「政府上年五月暫緩收費法規,但係唔等於廢物嘅問題唔見咗」,在退休前傳媒茶聚上,被問及職業生涯有何遺憾,劉祉鋒慨嘆道。

回應環團推垃圾徵費遭辱罵:「係為人類長遠福祉」

在 2005 年初次提出的垃圾徵費,橫跨五屆政府在 2024 年刊憲,惟政府最終稱考慮市民意見宣布「暫緩」,垃圾徵費遙遙無期。輿情洶湧之際,劉祉鋒仍積極接受傳媒訪問唱反調,屢到非政府組織、政府部門、地產商等舉辦講座,講解收費規管的必要性。網上討論區因此出現不少質疑聲音,批評環團沒有考慮到徵費對草根市民造成的壓力,部份用詞帶有侮辱性。

劉𧘲鋒認為網民可能只看到片面的資訊,解釋回收系統還包括源頭減廢、物盡其用,只強調回收一步難以推動政策,政府本應主動親身示範、向市民解釋可行性。他舉例綠惜地球便曾到私人屋苑、三無大廈拆開一袋袋垃圾做「垃圾審計」,提醒市民哪些廢物可回收,從而減少垃圾量。他笑笑稱不會被惡言影響,只會一笑置之,強調「唔係為個人利益,唔係為某一個企業利益,絕對唔係,係為所有人類嘅長遠福祉」。

這位將「人類福祉」掛在嘴邊的環保先鋒,原來是門外漢出身,年輕時憑一句「要跳出 comfort zone」毅然轉行。劉𧘲鋒大學時修讀行政管理,曾在香港的越南難民營工作,亦做過劇團管理,協調燈光、服裝、舞台設計等部門。年輕時的他愛看報章雜誌,讀到世界各地的生態議題,由巴西熱帶雨林被砍伐、南半球臭氧層稀薄、到本地的空氣污染等,均啟發他思考環保的意義。他當時想:「唔可以 business as usual,繼續生活做生意,一定要有啲補償嘅嘢做。」於是,當他偶然在報紙上看到環團招聘廣告,便「膽粗粗」應徵,在 1989 年 6 月,以 32 歲之齡正式入行。

環保「門外漢」入行創先河 首推民居「回收箱」

從行政管理跨足至環保界,劉𧘲鋒常到圖書館「刨書」惡補,由「甚麼是空氣污染」等基礎學起。劇團工作看似和環保教育不同,劉祉鋒卻意識到遊說工作是巧妙地相似,便憑藉新穎的想法,在入行初期開創先河。他憶述 90 年代初,市民環保意識偏低,「回收」還是相對陌生的詞彙,於是在 1990 年聯絡紙廠到學校收集舊報紙,在校園推行全港首個廢紙回收計劃,成為不少市民首次認識回收的契機。1993 年,劉祉鋒再破先例將「回收」帶入民居。他特意請人設計黃雀鳥、藍兔子和綠青蛙造型的回收箱,在柴灣翠灣邨向居民推行分類回收。值得一提的是,直至 5 年後,環保署才在 1998 年推出現時大眾耳熟能詳的三色回收桶。

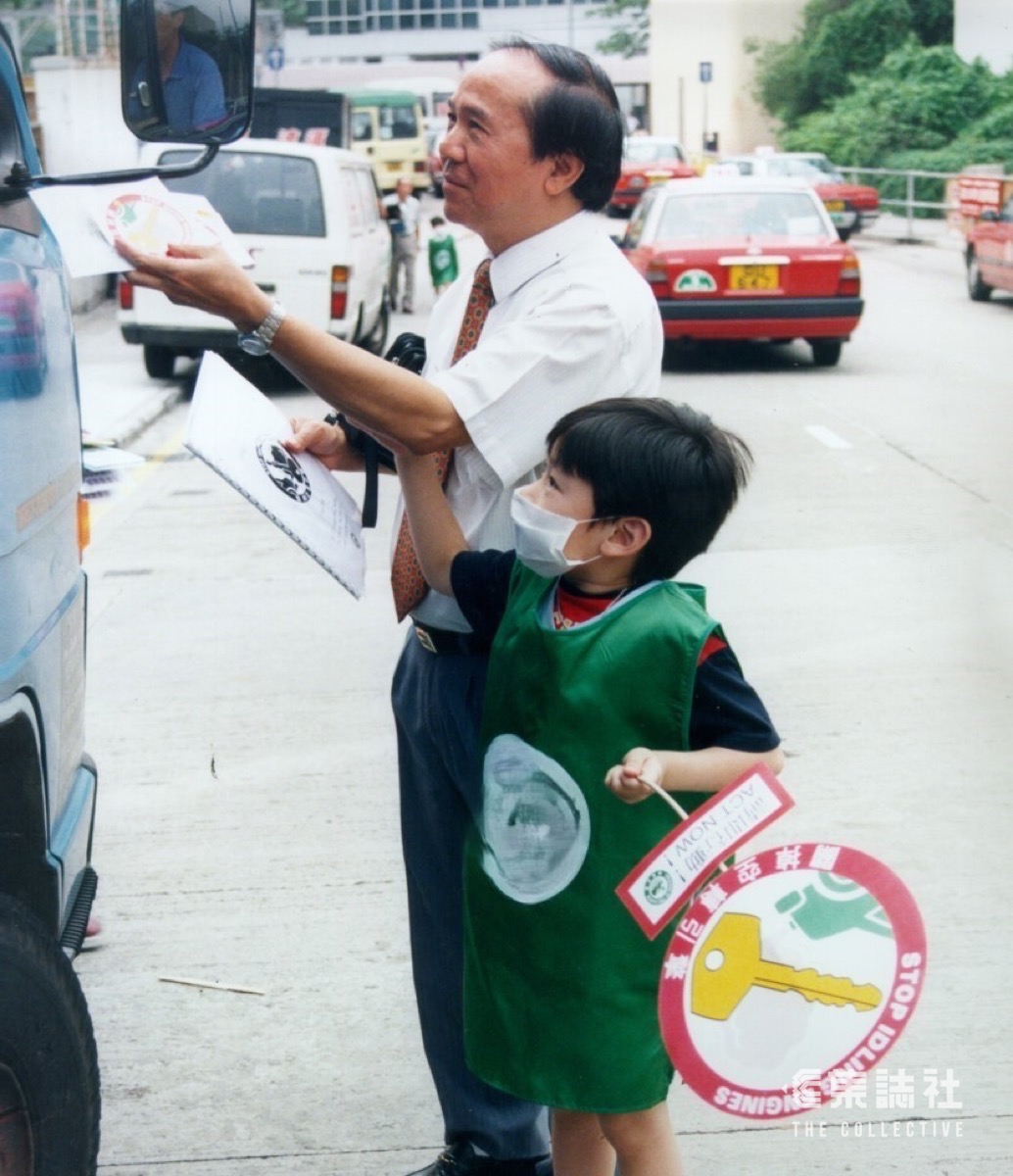

商界早年對環保反應冷淡,劉祉鋒說「拍十間門,九間都話唔好阻住啦」,他另闢蹊徑改向學生入手推廣,盼將環保理念傳遞予上一代。當時的汽車普遍使用低硫柴油、含硫量高,導致排氣管冒出黑煙,像墨魚吐出黑色墨汁,他便和學生一起走到馬路上檢舉這些「墨魚車」;他又在 1995 年設計「關掉空轉引擎」標誌,和學生舉牌提醒司機停車時關掉引擎,減少空氣污染。

行動一點一滴帶來改變。政府在 2002 年將「超低硫」柴油定為車用柴油法定標準,往後再陸續推出石油氣或電動車,又在 2011 年推出定額罰款立法規管「停車熄匙」。劉祉鋒亦笑言 30 年後,商界為達 ESG(環境、社會及企業)和 CSR(企業社會責任)指標,紛紛主動聯絡合作,與昔日的取態截然不同。

任三屆環諮會成員、獲頒榮譽勳章 58 歲「破斧沉舟」創業

那個年代,環團促進環保政策的工作仍獲政府認可。2007 年起,劉祉鋒獲邀出任環諮會成員,審核發展工程的環境影響評估報告。他形容工作最具挑戰性,常要花費大量心血鑽研文件,坦言「好花時間、好花心機,不過值得,保護環境,以免受大型基建損害。」即使擔任成員沒酬勞,劉祉鋒仍堅持在會務和工務兩邊跑,時間安排得十分繃緊,他說:「政府邀請得你坐會,你就唔可以 hea 做。」

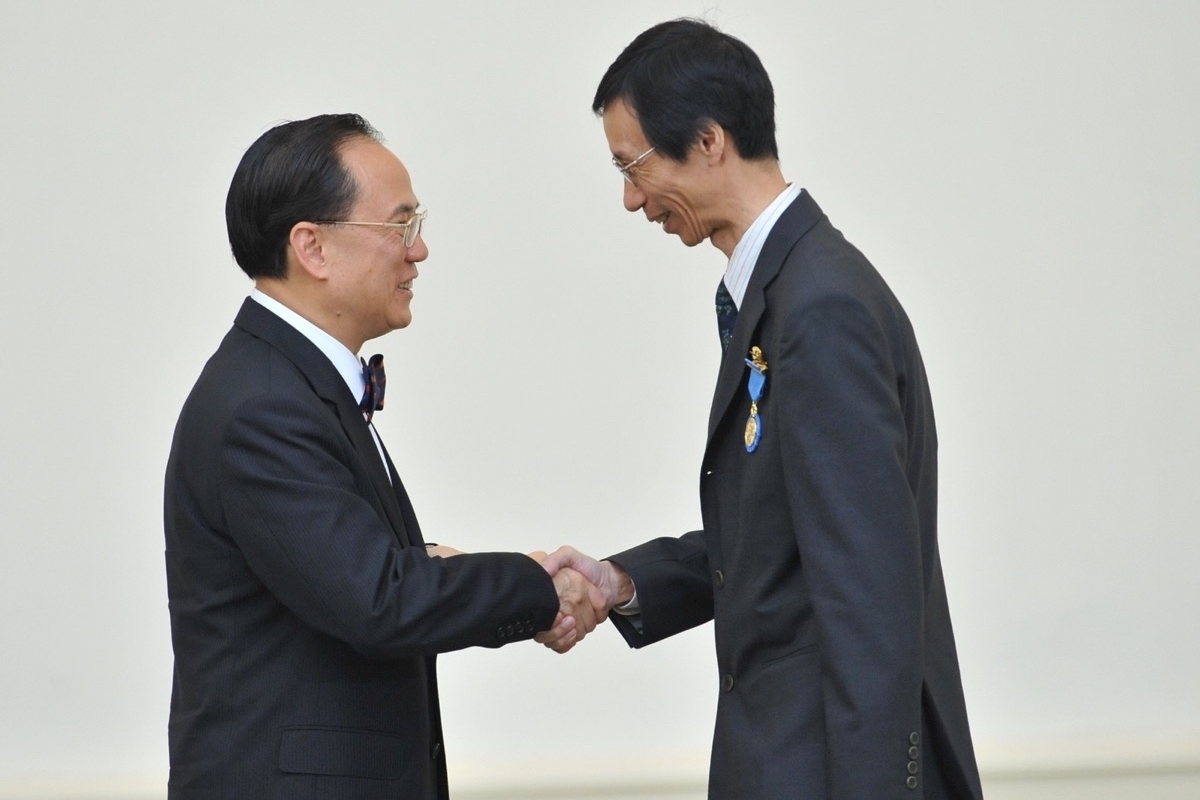

劉祉鋒在 2009 年獲曾蔭權政府頒授榮譽勳章,表揚他致力推廣環境保護教育;且連續獲邀出任三屆環諮會成員,直到 2012 年才因「六、六指引」而卸任。(註:諮詢或法定組織非官方成員,不可同時任超過六項公職、不應出任同一職位逾六年)。2015 年,他更被公眾票選為本地媒體舉辦的「我最喜愛的香港環保人物」。

視認真工作為「應份」,得到外界認同則屬額外開心的劉祉鋒,在 58 歲之齡,感覺走到人生分叉口。此時的他在同一所環保機構工作了 26 年,有感在推動政策上空間有限,開始思考應提早退休抑或繼續留在業界推動環保。離開舊東家後,他在南華早報以獨立身份撰文,見公眾反應不俗,便懷着中年創業的恐懼「破斧沉舟」,在三個月內籌備「綠惜地球」。

鍾愛電動模型船艦的他,舉例指自己曾有一隻被撞得破爛的船艦,他索性從裂口劈開,掉棄損壞的半艘船,再剪下鋁罐碎片,利用環保物料修補破裂的船身。「行得㗎啦,呢個就係破斧沉舟,好有決心」,邊展示多張模型船艦的照片,語調較平常高昂。他形容自己是「超高齡產婦」,在三個月內處理租務和文件、「極高速生 BB 」。而為了讓機構經濟狀況盡快穩定,劉𧘲鋒主動提出第一年拒收人工,到第三年才逐步回復正常薪資。

憶政府昔日開放今「少溝通」不理想

綠惜地球成立九年以來,劉祉鋒盡用空間推動環保政策,帶領團隊游說商界減少光污染,聯同本地飲品生產商簽署生產者責任計劃,又呼籲膠樽設計不再加設招紙等等。「BB」至今將近十歲,劉𧘲鋒慨嘆世界局勢大變,「成個世界都亂晒龍,周圍都打仗,郁啲唔埋就炮彈轟人哋,對人類嘅生命毫無感覺」,而香港雖沒有戰爭,但亦有很多倒退。他特別提到早年政府對民間聲音持開放態度,多個環團經常一起到政府總部開會,但現在已難以約見當局,認為「少溝通唔係一個理想嘅行為」。

「冷溝通」以外,官方更不時強調「軟對抗」,環境及生態局局長謝展寰早前指,要確保環保基金「不落入非愛國者手中」、要審視團體歷史和背景,確保是愛國愛港團體;發展局長甯漢豪則說土地開發、安置賠償、填海發展都容易出現軟對抗。劉𧘲鋒強調,環保工作是以研究為基礎,針對政策和事實作批評,信息公開透明。「中國政府都話要青山綠水,都要愛護大自然山河」,相信環團提倡綠化、減少排污、節能減碳等,吻合中央原則,絲毫沒有對抗之處。

寄語接班人用良心、事實說話

在前線深耕 36 年,劉𧘲鋒因身體健康卸任總幹事,未來仍會參與教育工作。他邀請認識多年的好朋友 —— 現任副總幹事黃子勁接任總幹事一職。「我係 outgoing 嘅總幹事,Rico 係 incoming 嘅總幹事」,強調他無論是性格、專業、工作態度都適合接任和帶領團隊。

對於即將接任,黃子勁坦言開心但感壓力,又指現在若想推動政策發展,需要更努力和靈活變通,「因為𠵱家嘅大環境,比如經濟或者係政治,好多議題都要好小心去處理,否則會變成一啲不必要嘅爭執。」經歷去年垃圾徵費爭議後,不少市民對環團產生負面印象,黃子勁認為環團角色是向公眾解釋他們的觀點,若然市民或政府信納,便可按他們的建議行動。

緃使環境艱難,劉祉鋒說綠惜地球的定位保持不變,將同時推動政策和公眾教育。他寄語接班人「我哋喺風雨飄搖中企喺度」,要用良心說話,提供全面的事實,堅守信念、實力和耐力:「我哋要用 facts 去 convince stakeholders ,去做研究,係 scientific facts」。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐