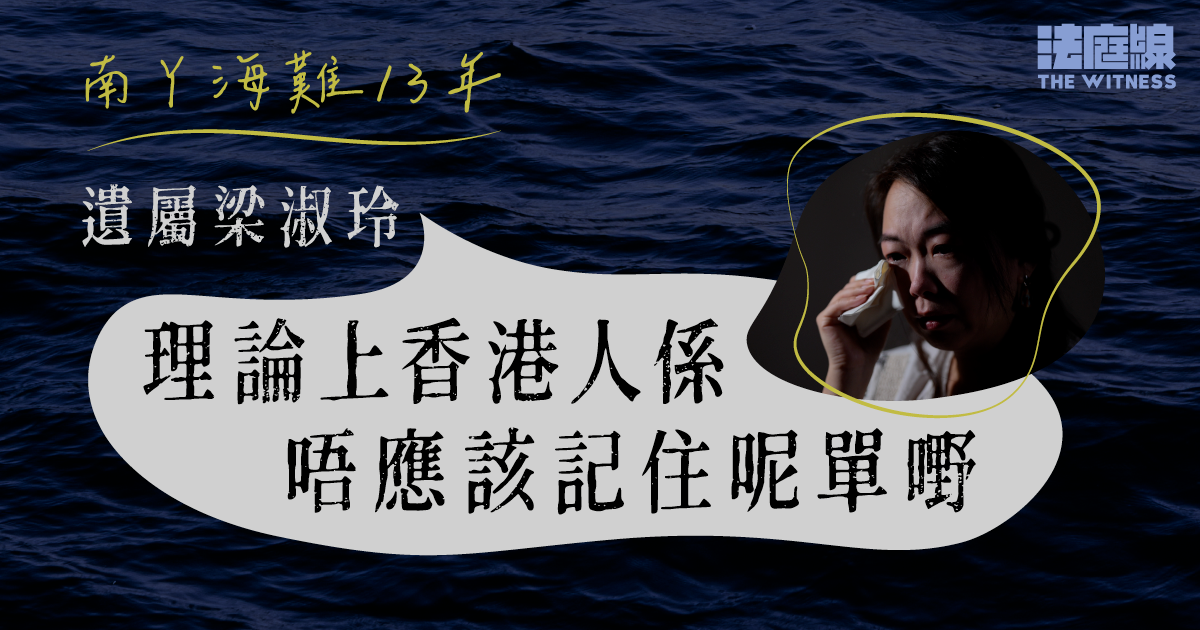

南丫海難13年・專訪1|遺屬梁淑玲:「理論上香港人係唔應該記住呢單嘢」

「我叫 Alice,我細佬係梁家杰⋯⋯」訪問剛開始,Alice 讀出弟弟的名字,眼淚已奪眶而出:「十幾年前,佢係一個 23 歲嘅少年。」

2012 年 10 月 1 日晚上,家杰與另外 38 名乘客在海難中葬身大海。那一年,他剛於港大畢業,在港燈任職見習工程師兩個多月。被尋獲時,身邊還留著學聯會員證,以及一張 Neway K-Fun 卡。

在姊姊眼中,弟弟勤奮上進、關心社會。「我諗佢都冇諗過,踏出社會唔夠 3 個月就走咗⋯⋯」

令她更意想不到的是,追尋真相之路困難重重,「冇諗過走咗 13 年,到今時今日先開死因庭,冇諗過要開死因庭,先知道真相,亦冇諗過原來開死因庭,係咁困難。」

海難令家庭遭逢巨變,連這位慣於主持大局的大家姐,也一度手足無措。由事發當刻如何安撫父母、往後如何面對節慶、以至家裡該否擺放弟弟的照片,都變成一場又一場戰役。

「我知道我爸爸有一年幾嘅時間,佢飲茶係會開多個茶位⋯⋯」Alice 哽咽道:「其實大家要適應呢啲嘢,係需要好長時間。」

如今,她只寄盼研訊結束後,能走到弟弟墳前,告訴他:「件事解決咗喇。」讓弟弟安息。「我肯定佢有嚟聽審,佢都知道成件事有幾荒謬。」一道傷痕

Alice 一家有四兄弟姊妹,她是長女,除家杰外還有兩名妹妹。家杰修讀碩士後加入港燈,不時與家人分享工作點滴,每日乘船上班、發電廠設有飯堂,對他而言都是新鮮事。

「佢入咗港燈好開心⋯⋯佢對好多嘢都好感興趣,當然佢喺入面都有好多朋友」Alice 說。

事發當天下午,一家人到酒樓用膳,席間談及港燈邀請員工晚上觀賞煙花,家人還說笑:「有位都唔益我哋。」弟弟靦腆回應:「我都唔知㗎,下次啦」。

晚上,客廳電視突然插播海難新聞,一家立即用盡各種方法聯絡弟弟,但都沒有回音。Alice 與父親動身往海怡半島岸邊尋人,眼前一片漆黑,只見搜救員不停把傷者救出海面,「一直好期望嗰個係佢,結果都見唔到。」

他們轉到各大醫院尋人,依然一無所獲,無奈回家。「返到屋企係另一個戰役,因為要面對媽咪⋯⋯返到屋企,我媽咪同我妹望住我哋返嚟,我唔講任何嘢,都知發生咩事。各自各喊啦,我都唔知講咩。」

作為大家姐,家中遇到任何問題,Alice 習慣指揮大局,但當刻她也不知如何是好,「我都唔知叫佢哋做乜好⋯⋯我可以做嘅,就係攬住大家喊。」翌日,Alice 獲告知「黃巴士嚟緊」,意識到「哦、(弟弟)走咗喇」,並由她負責認領遺體。

兩姊弟再相見,弟弟躺在殮房,臉上多了一道疤痕。

未圓之夢

「佢係一個好乖、好勤力、好孝順嘅男仔⋯⋯」Alice 記得,弟弟在大學時活躍於不同學會,不但關顧師弟,亦關心社會,「以前回歸嗰啲日子,佢都會去遊行,佢好關心香港,亦好關心身邊嘅人。」

「佢實在太好,佢好到一個點,係我搵唔到缺點,我有時諗點解,死嗰個點解唔係我⋯⋯可能成件事會簡單啲,佢係一個唔應該死嘅人。」

Alice 又記得,弟弟曾跟她訴說對未來的憧憬,希望結婚成家、升職,又曾問姊姊自己應否修讀博士學位,抑或早點投身社會。

「呢個位我都糾結咗好耐⋯⋯我同佢講,不如你出嚟做下嘢先啦,話唔定你對博士學位冇興趣呢,話唔定你之後想讀其他嘢呢。」

弟弟最後獲港燈聘用,由入職到遇難,不足 3 個月。

噩耗突如其來,當年才二十多歲的 Alice 背起辦後事的重擔,尋找靈位、安排出殯、出海招魂。出殯當天,靈堂坐滿前來送別弟弟的親友。

「我係呆咗,我冇諗過原來有咁多人送佢上山,原來我要搵兩部 60 座(旅遊巴)先夠⋯⋯我覺得呢個係反映咗佢喺呢個世界廿幾年,佢做過嘅事有幾多人知道。」

家庭巨變

弟弟驟然離世,一家人的生活翻天覆地。初時,當外人問起弟弟,父母會稱弟弟在外國讀書、含糊帶過。多年來經常光顧同一家街坊酒樓,相熟的侍應、茶客不知就裡,隨口問起父母:「好耐冇見過你哋個仔」,都會觸碰到傷痛。

「我知道我爸爸有一年幾嘅時間,佢飲茶會開多個茶位,我都冇出聲,其實大家要適應呢啲嘢,係需要好長時間⋯⋯」Alice 哽咽道。

最難過的「戰役」,莫過於大時大節,一家人圍在一起吃團年飯、派利是,「跟住你就發覺少咗個人」,大家都有默契地避談弟弟。

在弟弟過身不久,母親試過一夜間把兒子的相片全部收起,Alice 三姊妹為此與母親爭執,「我哋嗰時立場係,佢仲喺度嘅,如果佢喺屋企見唔到自己嗰張相,佢會唔會以為我哋已經唔想理佢呢,忘記佢呢。」

後來有親戚勸說,「其實媽咪係好辛苦嘅,喺屋企睇住佢張相。」母親又曾多次凌晨走入弟弟房間痛哭。

「突然之間『叮』一聲,我明喇,由佢啦⋯⋯其實我媽媽係暫時接受唔到。」

理解母親的感受,三姊妹亦不再堅持,半年後,一家決定搬屋。直至近年,Alice 喜見弟弟的照片重見天日,「依家見到張相出返嚟,係開心嘅,要經歷好多嘢,先走到今日。」

走上前排

另一場艱苦戰役,是 Alice 十多年來堅持追尋弟弟罹難的始末。她忘不了弟弟面上那道傷疤,「我相信我細佬唔係船嘅正面撞擊,會唔會係座椅?天花?」她反覆追問。

海難發生後,政府成立獨立調查委員會,運輸及房屋局亦對海事處進行內部調查,「我哋好 appreciate(感激)⋯⋯希望畀到個公義我哋。」

然而,這一份堅持,年長一輩未必理解。

「老人家世界裡面,人死咗,唔知做嚟做咩。但我哋後生呢輩,喺我心入面,我係想知㗎,又或者咁講,我代佢知,因為我諗佢喺嗰一瞬間⋯⋯都冇諗過踏足社會未夠 3 個月就走咗。」

運房局的內部調查報告,最後在 2014 年只公布摘要,指出 17 名海事處人員涉行為不當,基於私隱不公開身分及職級。時任局長張炳良曾表明報告「不可能不公開」,但至 2025 年,報告仍未完整公開。

事發後數年,Alice 都保持沉默,靜候政府交代,直至 2020 年 11 月,水警通知已完成調查,律政司不會再有檢控,死因裁判官同月決定毋須召開研訊,令 Alice 希望徹底幻滅。

「點解開一個死因庭都會咁難,其實係咪我哋好浪費納稅人嘅錢?嗰 39 條人命係咪唔重要?其實佢哋嘅死,係牽連到全香港市民嘅性命同安全。」

以往家屬召開記者會,Alice 為免影響父母,只會坐後排、不會發言。這一次重擊,將她推向前排,決意為弟弟公開發聲。

迎難而上

近年,Alice 成為少數仍願意公開受訪的海難家屬代表。在法院外、記者會上面對鎂光燈,Alice 總能有條不紊地訴說家屬訴求,眼神堅定、情理兼備。願意站出來,亦因為看見部分家屬年邁疲憊,「始終要有人行落去」。

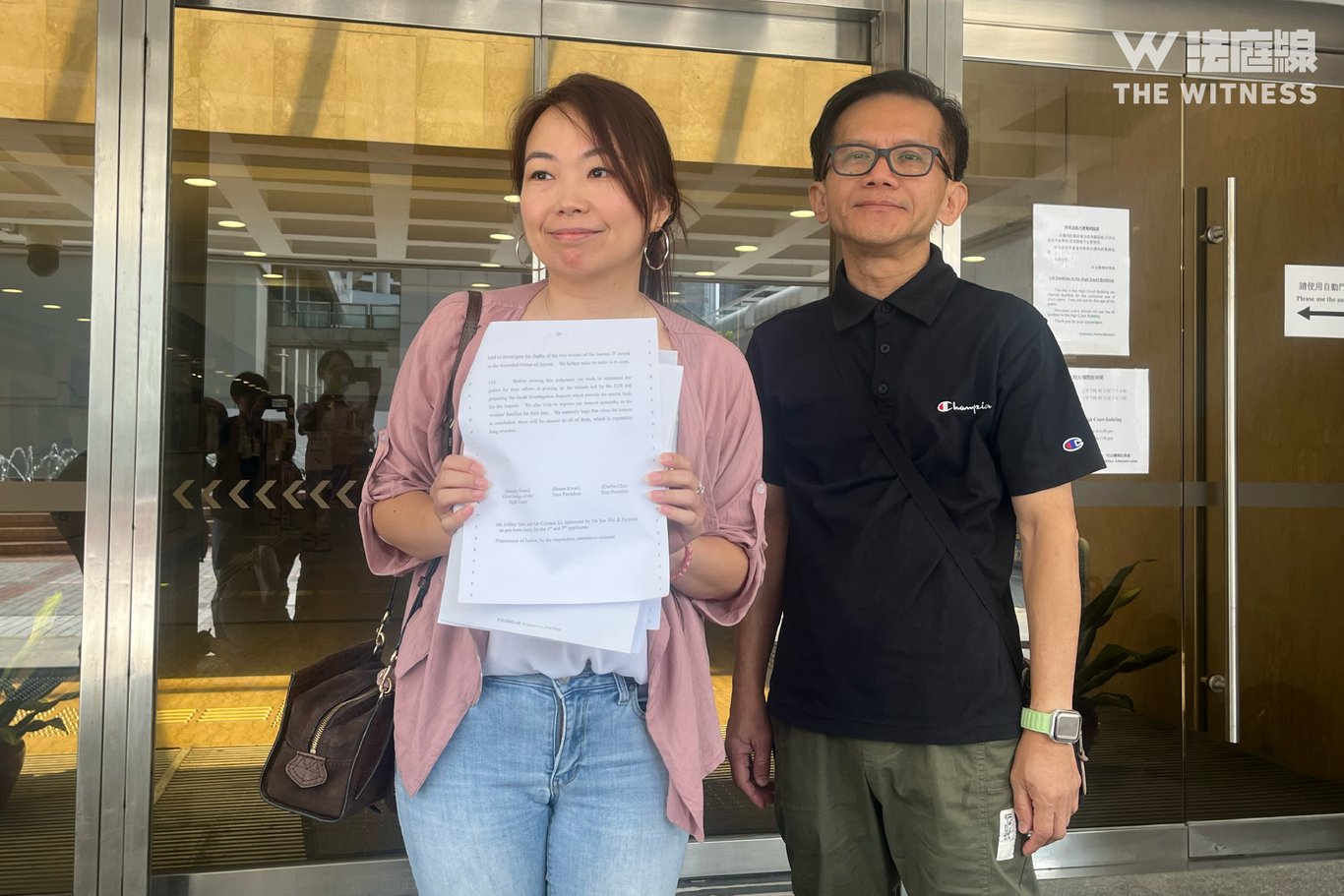

2022 年,她與另外兩位家屬趙炳全、徐志盛,入稟高等法院要求召開死因研訊,一度被駁回、再上訴,最終成為首宗以公眾利益為基礎,成功爭取召開死因研訊的上訴案。而他們上訴所依賴的理據,正是 Alice 於 2021 年向法庭申請,取得警方呈交死因庭、有關弟弟的死亡調查報告。

Alice 當日捧著文件離開西九龍裁判法院,在路旁揭開紙箱,望見第一頁紙就崩潰落淚。

「原來 2,000 頁紙係好 heavy(沉重)⋯⋯我記得我打開份嘢嘅第一版,睇唔落去⋯⋯太辛苦,佢個名我讀出嚟已經有困難,我想像唔到點樣可以去睇。」

最後,她把文件交由記者和律師拆解,尋得蛛絲馬跡,在困局中找到轉機。勝訴那天,Alice 在法院外受訪,感慨指「咁多年唯一一次可以喺鏡頭前笑。」一路走來,她靠著與弟弟的連繫,亦感激另外兩位家屬「戰友」,一同迎難而上。

「如果身邊冇一個咁身同感受嘅人,係好難做到。」

還原拼圖

得來不易的死因研訊,於 2025 年 5 月展開,Alice 與妹妹一有空便到庭旁聽。

某日,研訊主任在庭上讀出每位死者的死亡情況。其中一名搜救警員的供詞提到,「本人於船中間坐椅發現一名身體已僵硬之男性,之後通知潛伴把他帶回水面⋯⋯認出照片內之男士正是當天本人在船艙內尋獲之男士」。

庭上隨後確認,該名男子正是梁家杰。

Alice 與妹妹坐在近親席上,眼淚不自覺湧出,這是她們 13 年來,首度得知弟弟被尋獲的實際位置。「佢讀出嚟,我都已經喺度喊。」Alice 說。

每一次到庭、每一次憶起逝者,對家屬而言有如被撕開瘡疤。

「呢 13 年對我嚟講係一個折磨⋯⋯但我覺得,呢個係我唯一可以再繼續幫佢做嘅嘢。」

Alice 過去一直以「還原拼圖」形容死因研訊,無奈事隔多年才召開,當中有證人已離世、年老患病或移民,未有出庭作供。

「其實你問我,死因庭一早就要開,根本係有百利而無一害⋯⋯Puzzle(拼圖)1,000 塊,你話係咪砌到 1,000 塊,我一早已經話一定冇,但哪怕只係 200 塊,我都想官員話畀人知,嗰 200 塊牽涉啲乜嘢,起碼畀人知道,原來當中有咁多失誤。」

當一切結束,她盼望能走到弟弟墳前,跟他說事情已解決,希望弟弟能安息。

「我希望同佢講下份判詞,佢一直都知道,我肯定佢有嚟聽審,佢都知道成件事有幾荒謬。」她補充一句:「可以嘅話,我都想睇下政府會唔會有下一步嘅行動。」

問她想香港人如何記著這場海難,她斬釘截鐵地說,若海事處及各持分者承認問題、承諾改善,「理論上,香港人係唔應該記住呢單嘢。」

「我唔需要大家記得呢個世界有梁家杰,因為佢已經死咗,但我會想大家知道佢哋呢 39 條人命,係換嚟大家 move on(向前行),良好嘅 move on,改善咗嘅 move on,改善咗嘅香港。」

記者:WWY

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐