银幕上的女性情欲|三人行|beU Official

原文于2024年11月发表于「beU Official」,标题《三个人只能演〈燃冬〉吗?》。编辑:Z。微信公众号阅读链接:https://mp.weixin.qq.com/s/CmuRqylBP1gZVt36nk-Vuw

自从《燃冬》黑红以后,我开始观察互联网上的「三人行」现象。

比较经典的案例是「老公失恋文学」。起初是一名女性在网上发帖称自己的老公好像状态不好,应该是失恋了,不知道怎么去安慰他。短短的几行文字,让人在心酸中感到心死,在迷茫中感到豁达。帖子引爆后,大量类似的表达涌现,还有人说「老公失恋,我在热恋,共情不了一点」「所以我劝老公下次找个没结婚的」,让人一时间不知道是真在嘲弄婚姻,还是抓住了挑战道德的流量密码。

另一个燃冬梗的大规模的侵袭,是今年的巴黎奥运会开幕。三个年轻人致敬法国新浪潮电影《祖与占》的表演片段登上热搜,词条是#奥运开幕式 燃冬#。在「你们三个把日子过好比什么都重要」的善意调侃上方,另一批接受无能的严肃评论醒目地矗立在评论区前排,像是把写着「三个人必须死一个」的牌坊横亘在了世界面前。

大家为什么会对多边关系的接受度忽高忽低?回到现实中,人们又为什么一边厌倦关系的固定和苍白,一边向往一段稳定关系?在玩梗之外,「三人行」中蕴含的欲望、多元情感与权力关系是否还值得谈论?

01 三人行的主流模式

让我们先来文本细读「老公失恋文学」。

它一共可以被分成四种类型。一是旁观惋惜型。例如「他晚上蒙在被子里哭,我打开他手机,果然是分手了,而且看聊天记录他之前还是个舔狗啊,有点心疼。」

二是主动劝和型。「我老公总睡不着,我问他是不是想她了,她发了房间号过来,第二天我亲自去给她送了早餐。」

三是笑看风云型。「他恋爱时,早拉屎中拉屎晚拉屎,只要我在家他就拉屎,现在失恋了,一天就拉一次,失个恋肠胃都治好了。」

四是无暇顾及型。「我忙着热恋呢,在想要不让我男朋友去安慰他,毕竟男人更懂男人。」

说到这里,其实大家都看出来了,它并非近期才出现的现象,而是每隔一段时间都会以不同面貌出圈的出轨文字变体。前有「大婆教」,后有「冷脸洗内裤」,抽象对照有「小三文学」,务实行列还有「在《面纱》中洞悉人性」。只是到了「老公失恋文学」这里,字里行间好像雌竞少了,祝福多了,不困窘了,更超脱了。

当然,这些文字不一定也不必完全真实,但它的确将人类社会曾避讳的真相地托出了水面——婚姻的枷锁如此沉重,要两个人承担才行,有时得要三个人。(王尔德语)

美国生物人类学家海伦·费舍尔(Helen Fisher)曾有过一个结论,她认为外溢的情欲与整个自然界繁衍的本能相关,并指出了人类早已在演化出了双重繁衍策略——既坚持一夫一妻制,又不忘偷情出轨。

所以,婚姻的功能性与工具性早已成为许多婚内者心照不宣的共识。这些发文的女性,似乎不仅悦纳了婚姻「搭伙过日子」的本质,也在自我调侃中实现了对制度的超越。

然而,当进一步去探究这些文字,又会发现「老公失恋文学」正用漫不经心的口吻掩饰着一个残酷的事实——老婆们单方面的包容本质上是一种份外的接纳,这是失权者才有的行为,而表达形式的诙谐只是失权者回避被伤害的脆弱武装。

在一个男性出轨率总是高于女性的社会,「老公失恋文学」粉饰的不仅仅是情感关系的崩溃,还是传统婚姻权力关系下部分女性的真实处境。

就像在浩如烟海的「老公失恋文学」中,我们依然随处可见那些身处固定角色的女性无处逃遁的纠结与自疑。

当说出「刚去饭店吃饭,看见一个男人帮女人夹菜,心想这要是我老公就好了,走近一看还真是我老公」时,作为旁观者的老婆是否还真的能替失恋的老公惋惜?婚姻的存续是否只是男性性冒险后的温床?

当出现「昨晚他在开车,连着蓝牙,有个女的打电话过来哭了,我说要不你把我放在路边,听起来她那边比较严重」时,作为调停者的老婆是否真的能平心劝和?这样的平静是真的毫不在意,还是一种被反复鞭挞的麻木?或是某种扭曲的优越感的需要?

以及,为何即便老婆们也在出轨,也放弃了一对一的忠诚,但依然会困在妻职的情绪劳动中?

或许来到特殊的处境里,她只能这么做,但他不是。她在被否定,但他在被放纵。她在原地,他却来去自由。

文字的戏法让出轨的「老公」成了无关道德的符号,但并非是「老婆」主动重新定义了道德的标准,而是她们被迫陷入了让渡主体性的特殊道德快感中。

这非但不是婚姻制度存在感被弱化的证明,还是有着一种诡异的强调作用,加固了异性恋婚姻模式的主流地位。

02 文艺化的三人行

那么文艺作品是如何呈现「三人行」的?能否关照现实中失权者的处境?

法国电影新浪潮旗手特吕弗1962年的电影《祖与占》,是三人行作品的鼻祖。影片展现了祖与占这对男性好友,和「女神」凯瑟琳阴差阳错的情感纠缠,给观众传达出了自由又激情的感官体验。

特吕弗认为,爱情和生活都往往是无从选择的。所以他通过拍摄三个反叛的年轻人,挑战了传统的性缘模式,以实现对无政府状态下人类情感走向的探讨。

换句话说,《祖与占》将无关婚姻的、被压制的欲望生态拍了出来,并展示给人们过滤掉道德负担的超脱之美。

这样的三人行电影也不计其数。

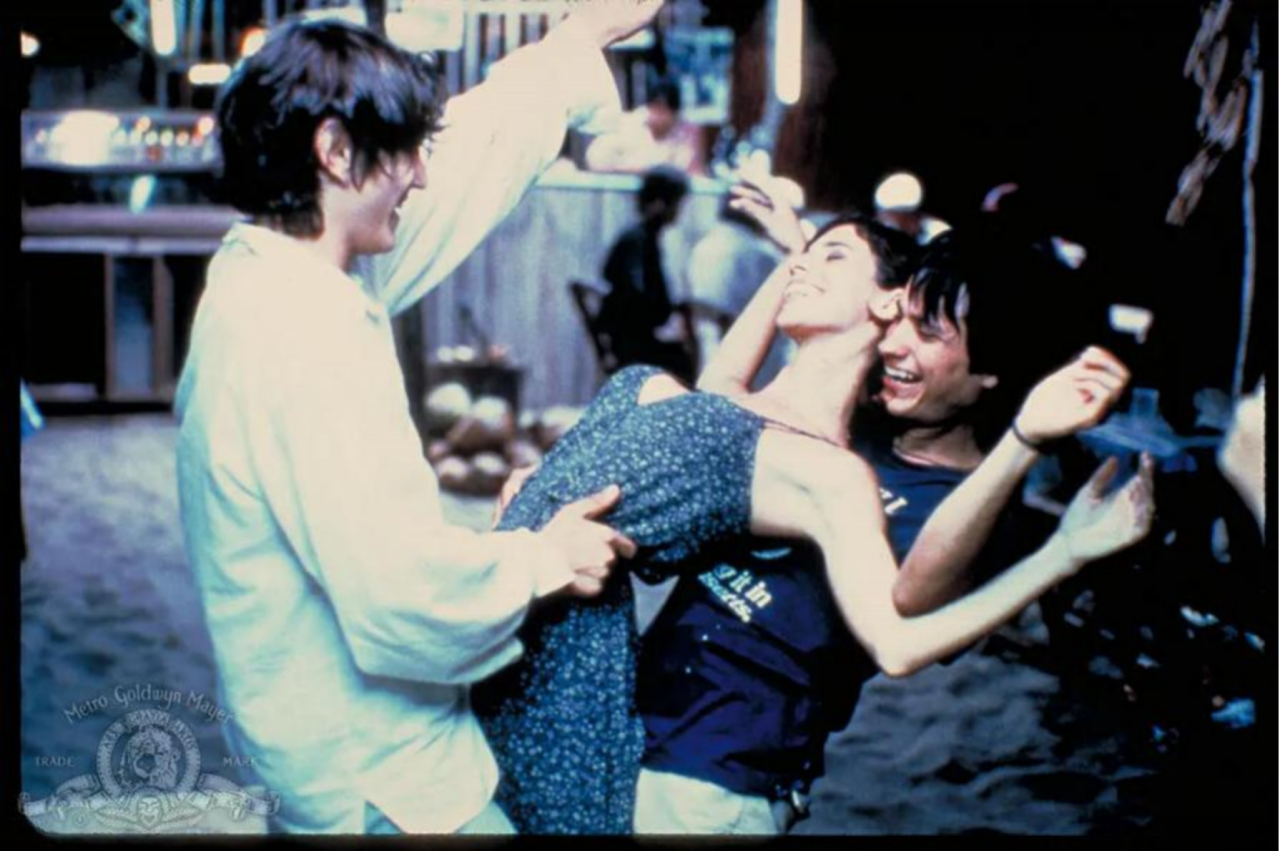

从戈达尔的《法外之徒》到吴宇森的《纵横四海》,电影里的两男一女穿梭于街道和美术馆,共跳轻快迷人的三人舞。

从阿方索·卡隆的《你妈妈也一样》到瓜达尼诺最新的电影《挑战者》,三个人不仅互为镜像,两名男主还在女主的启发下探索了性与自我,让关系生长出了新的边界。

但紧接着,一个疑问也呼之欲出——为什么电影中理想化的同时态三角关系都是两男一女?

有评论说,这是为了贴近文艺叙事的需要。言下之意是,两女一男是过于现实主义的,是如宫斗剧版俗套的,是被「偷情的双重标准」保护的,并不具备挑战性和美感。

这或许也是「老公失恋文学」总让人感到安全和封建,甚至能玩梗出圈的原因——几个女人和一个男人的事,太司空见惯了。

所以也有人指出,如果三人行文艺作品对准两女一男的关系,就容易陷入皇帝选妃的男性中心叙事,观众往往难以越过女性复杂的现实处境去感受她们在银幕中的短暂畅快。

但是,在两男一女的关系中,女性就是绝对主角了吗?

在这些影片中,女性角色的确处于中心位置。但她可能只是两个男性争夺的对象,是被架空的客体。她可能也会是两个男性联结的关键,是启发者和引领者。然后影片就转去描写男性间的故事,让她无法逃离被工具化的命运。

甚至女性角色对男性友谊的推动与破坏,通常也是服务于男性自我成长的功能想象。极端一点,如果将这样的三人关系放入一种彻底的工具化算计,那么女性也很少作为受益方出现。必须要承认,就像《祖与占》中凯瑟琳「女神」是一个自由符号意义大于情感实在意义的存在,许多三人行作品中的女性也在无意识中沦为虚构的中心。

这提醒着我们,即便是试图打破禁忌的三人关系,也存在着无法忽视的传统意识形态因素,只是它隐藏得更深了。

更神奇的是,当我们将前面问题的性别对换,答案就变得确定起来。在一男二女的叙事中,男人似乎永远会在女人的围绕中成为绝对中心,而剩下的故事则关于雌竞。不同于早已被美化成了江湖快意恩仇的雄竞,雌竞作为一种反乌托邦因素,往往会成为理想关系的阻碍。

所以我大胆推测,创作者钟情于将女性放置在情感中心的位置,往往是没有能力去展现她们在性缘关系外的可能性。正是这种省略,导致了女性作为情欲主体的夭折。这是创作上的变相偷懒,也形成了现实状况与艺术呈现相互钳制——我们既没有允许想象发生的创作土壤,也没有能打开更多关系可能性的经典作品。

所以,多数情况下,带着现代性别观念去看待文艺作品中的多边关系时,就会发现它的超越性只停留于打破框架的瞬间,剩下的都是传统关系模式的回归与无尽的女性失权。就像那些表现圆满结局的爱情童话故事,永远只能用「从此王子和公主幸福地生活在了一起」一笔带过,无法真正展开。

03 关系的酷儿性

让我们翻出那些着重于体现女性情欲的多边关系样本——

琼瑶笔下一句「我是来加入这个家,不是来拆散这个家的」,可能未能完全突破关系和家庭的绑定,但却完全肯定了女性主体的欲望。再比如,最近被爆出曾多次出轨的刘晓庆铿锵有力的回应「我喜欢你是你的荣幸,你喜欢我是我的魅力」,就是一种兼具内在主体意识和外在开拓精神的女性表达。

此时的女性成了发起道德挑战的核心,自我大于他者,破坏大于顺应,对爱的确信大于了对不爱的忽视,释放出了完整的情欲版图。

与之相似的,还有2022年的法国电影《短暂的偷情纪实》。它讲述了一男一女偷情,女二号加入三人行后,分别与男女主试探感情,后来和女主在一起,而女主最终又在和女二的稳定关系中再次出轨男主的故事。

这个故事的迷人之处,既在于女性对关系的掌控,也在于三人情感反复交汇的过程,短暂逃脱了异性恋婚姻的统摄,让人看见了新的关系模式产生的可能。

这种动态关系的酷儿性(Queerness),在陈可辛经典的《金枝玉叶》系列中也有体现。

这是两部以两女一男为表现对象,且模糊处理了角色性别与性向的香港爱情喜剧。在第一部中,张国荣饰演的音乐人顾家明和刘嘉玲饰演的女歌手玫瑰本是唱片公司的一对金童玉女,而袁咏仪饰演的林子颖是ta们的cp粉。但误打误撞的,林子颖假扮男装成为了唱片公司的男歌手,ta的纯真同时吸引了顾家明和玫瑰。

三人皆被突如其来的爱意席卷,晕头转向地拷问自己的性取向与性别认同,林子颖模糊的性别身份使得爱意在复杂中尽显纯粹。片中的名台词「男又好,女又好,我净係知道我钟意你」是当时的爱情理想主义宣言。在续集《金枝玉叶2》里,梅艳芳饰演的女演员方艳梅闯入顾家明和林子颖的生活,再次因性别乌龙与同性情愫搅动了三人的心弦。

片中所有人物都在复杂的自我及关系确认过程中拓宽了对传统三角关系的定义——重点不在于谁爱谁,谁又不被爱,而是一种无限的可能性,是所有人都能彼此触碰又来回流动的状态。而且,传统的二元性别与性取向界限并不能完全包容关系的复杂性,「三人行」关系中的酷儿性正是对此的揭示。

但试图展现以上命题的《燃冬》,又为什么会被群嘲呢?

也许又要回到它的源头《祖与占》。事实上,将《祖与占》定义为爱情电影,也是一种窄化。它的高妙更在于战后动荡中的现世抒情和对存在主义哲思的凸显,后来的《戏梦巴黎》《午夜巴塞罗那》等影片都明显受到它用关系讲状态的影响。

《燃冬》也试图设置混沌的多边关系,探讨翻越轨道的选择与人在不确定性中的状态。但,它误解了特吕弗的爱情语境,扭曲地镶嵌进了主流七夕档期。宣传海报上「谁爱谁」和「这个七夕大胆爱」的粗浅提要,阻绝了自我探索的核心命题的展开,无法捕捉或打捞沉浮时代下人们精神世界里真正的交错、孤独、冲突与反复。最终自我消解了冒犯精神,成了穿上大人西装的小孩在无病呻吟。

同样陷入争议的巴黎奥运会开幕式,也有类似的倾向。那段对《祖与占》和《戏梦巴黎》的重新演绎,是为了表达「爱情的自由和思想的自由一样」的主题。为此还串联起了法国文学瑰宝,如莫泊桑的《漂亮朋友》、安妮·爱尔诺的《简单的激情》和拉克洛的《危险的关系》等与该议题相关的书籍。通过酷儿演员的表演,回应人类社会上种种被压制的、危险而愉悦的、超脱却挣扎的特殊处境。它的重点在「自由」上,却因为情感要素的排列组合被保守时代解读进了「爱情」的套子。

当然,我们本不该限定爱情的边界,只是它已经附着上了太多陈旧的意识形态,成了与主流性缘模式深深捆绑的砝码。

主流的性缘模式并不仅仅指一夫一妻制的婚姻,而更是象征着一种停滞的状态。例如在「老公失恋文学」里,夫妻双方的关系的确变了,但是老婆的位置没有改变,这样的言说的确是新的,但并不指向一个新的自我的诞生。

而等边三角形似的多边关系则反之,它的核心在于每个人都处于「探索中」。或许,只有当关系与自我的迭代同步时,才能具备与主流模式相对的自律性和超越性,这才是「爱情的自由」和「思想的自由」。

到这个时候,无论性别,无论规则,无论定义,无论身处何种模式的情感,也无论身处何种情感的模式,都不再重要了。重要的是爱本身。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐