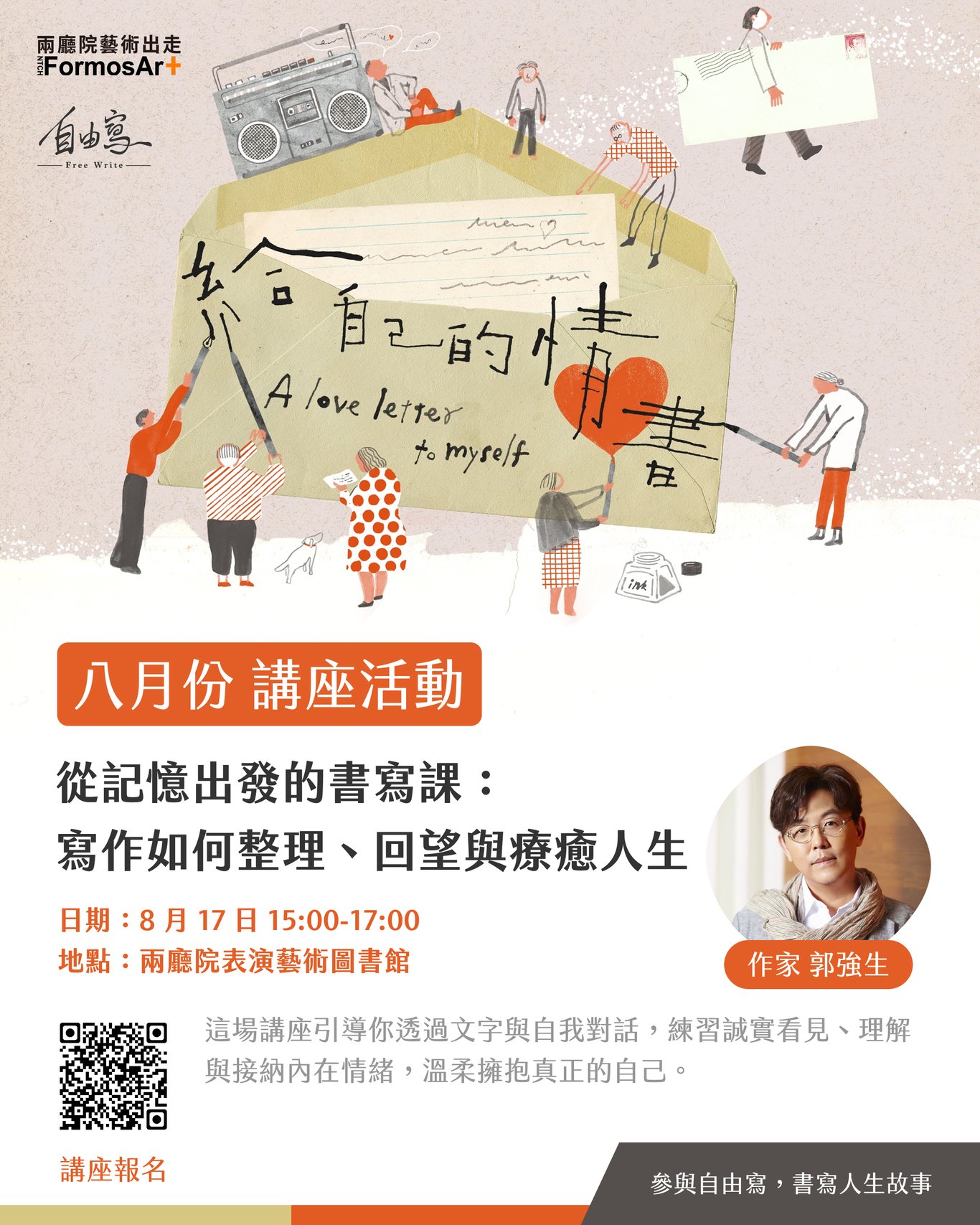

講座文字精華|從記憶出發的書寫課:郭強生談寫作、生命與死亡|兩廳院藝術出走:給自己的情書「三日書」系列活動

講座開始前張潔平提到,有人認為「給自己的情書」是浪漫的標題,但也可能帶有黑暗意涵。她指出,隨著社會進入超高齡狀態,我們的人生越來越長,長壽人生常伴隨不少苦痛,也帶來更多與自己對話的需求。生命中積累了太多未沈澱的事物,如果沒有機會與自己對話、自我肯定或重新看見自己,心態可能會變得很辛苦。

張潔平提到,寫作並不是在社群網路上隨手寫幾句話就叫「給自己的情書」。實際上,寫作或任何創作都需要方法,而寫作只是其中之一,但並不簡單。她也提到自己是郭強生老師的讀者,非常期待聆聽他對這個問題的見解。

郭強生老師今年夏天提前從國立台北教育大學語文與創作學系退休,並將更多時間投入寫作。郭老師創作範圍廣泛,涵蓋戲劇、評論、長篇、中篇、短篇以及散文,創作力旺盛。對於一般創作者或素人而言,如何透過藝術和寫作靠近自己的 authentic self,是一大課題。以下整理了郭強生老師的分享。

郭強生:大家午安,非常感謝 Matters 寫作平台與兩廳院投入這次活動,我覺得這是一個很好的構想。寫作不分年齡,今天大家願意來到這裡,我也不認為有所謂的「素人」與否,因為所有寫作者都是從素人開始。重點在於你如何理解寫作,以及它在你身上產生了什麼質變、量變、影響或改變。這是一個不斷發掘的過程。寫作永遠只是過程,從沒有真正的結果;若有結果,或許寫完一本書就結束了。但事實上,當你寫下某些東西,帶著過程中的經驗再走向世界,才會激發更多新想法。一本作品還沒完成時,你就已經能思考接下來能寫些什麼。寫作的過程始終會成為全新的觸角。有了這樣的經驗,再回到生活與人生,就會發現更多可能。

所以不要覺得我的目的是要寫出得獎作品或出版一本書。真正的寫作,是一件能持續進行的事情。寫作是一種概念、一種練習,越早開始越好,也與年齡無關。我寫小說已經很多年,戲劇也得過獎,在學院裡寫過評論,但直到十年前,我仍認為自己是散文的素人。當時我心裡想的是,我對人生到底有沒有一些智慧?我有沒有真正想對人生說的話?而不是僅僅停留在形式上。就像做菜,每一家都會端出鹹蛋苦瓜、清蒸鱸魚。我常常想,如果有一天要寫散文,而不是小說或戲劇,那麼散文對我的意義是什麼?

具真實感的寫作

可能就是那個真實感,怎麼避免流水帳,怎麼知道自己是真的有話要說?文學閱讀與小說、戲劇的訓練有沒有必要?我認為很必要。寫作有幾個重要面向:第一是閱讀;第二是文字本身。只有透過閱讀,你才能理解文字能為你做到什麼。剛剛潔平提到,不是像在臉書上寫三、四句話,例如『很美的秋天,我的心情就是這樣』,難道只能停在這裡嗎?如果沒有讀過更多文學作品,不是要你抄襲模仿,而是要你真正認識文字的可能。第三個面向,是寫作始終要與生活和生命相連。之前 Matters 說活動想用線上講座的形式,我就說那我不來了,因為生活感很重要。就像今天,你們會記得這是個炎熱的星期天,在有風的午後,來到一個不曾來過的地方。整個經驗──無論是寫作還是文學──都需要氛圍。這種氛圍無法在線上獲得,不可能一邊回訊息、一邊聽兩句,就算是參與了。氛圍是很重要的。

這是一種什麼氛圍呢?就是在沈悶、迷失的生活步調中,為你切出一個時間與空間。生活雜事永遠不斷,壓力與問題層出不窮,但我們需要一個頻道,透過它調整自己,才能進入寫作的狀態。即使不在寫作時,那個頻道也要存在。譬如你忽然有一個感觸,不必立刻拿出本子寫,但它可以像雲端一樣,被儲存在屬於你的頻道裡──絕不是存在臉書上。不是自拍、發兩句「啊!好美麗的秋天」,那樣完全不夠。我們需要的是另一個頻道。而且這不僅是寫作,在生活裡你同樣需要這個頻道。也許透過宗教信仰、美術館、視覺藝術、電影、戲劇去找到它。只是我們現在常常把這些都當作資訊,只問「這東西在幹嘛」,而沒有把它放進自己的生活步調裡。所以閱讀、文字、生活這三件事,對所有寫作者來說,都是必須在日常中慢慢培養的情境。

第二點,他們問我,要不要投影片或影片。我剛才說過,現場氛圍需要的是聆聽與交流,是一種在場的感覺。現在大家喜歡金句,看連續劇也要有金句,但整件事其實是一個過程,為什麼要用字卡或投影來做總結?很多人無法擺脫原本的方式,一看到字卡就拍照,說拍到了金句。我希望今天講的話,就像朋友間的對話,就像日常生活。如果在生活裡聽不到金句,只能依靠連續劇或新聞媒體幫你整理,那就像軟體下載一樣,沒有意義,只是複製的東西。在文學的氛圍裡,需要的是觀察與感受,甚至可以邊聽音樂邊思考。如果總是等著別人灌輸,就會失去整個過程,不只寫作,生活也會出問題。現場沒有字卡,注意力就無法集中嗎?如果真是這樣,那麼在生活裡,面對兩性關係、與長輩互動、親子相處時,你每天都要翻手冊嗎?

搞清 What、Why、How 的順序

我們學過 What、Why、How,但我發現大多數人的人生,這個順序常常顛倒,寫作也是一樣。多半的人第一個想到的是 How──我要怎樣成功、怎樣有錢、怎樣被愛?然後就開始模仿,看別人的臉書,結果發現自己還是不快樂。於是就變成 Why──為什麼別人有而我沒有?為什麼我這麼寂寞?最後才是 What,什麼都不懂了,什麼都感受不到:What?這個世界是什麼?甚至變成 What the Fuxk。常常就是這樣的三部曲:先 How,沒有就 Why,最後問 What。

王爾德有一句話很有意思,他說大多數人不是真正的「人類」,而只是「其他人」,因為他們的思想來自別人的意見,生活也在模仿別人。這三句話正好說明了一般人錯誤的順序──How、Why、What。你看,在今天的臉書、Threads 時代,你說大家真的有自己的思想嗎?很多事本來需要我們去觀察、感受、體驗,但我們卻只收集別人的金句和意見,把別人的想法當成自己的思想。生活於是變成了仿效:別人去美食打卡,我也要去;別人去旅遊打卡,我也要去。

這樣是有問題的。那些東西讓人永遠像機器人一樣聽指令,不只是人生,這樣的人也永遠沒辦法真正認識自己。為什麼我說十年前覺得自己還是散文素人?早在二十多歲,大學畢業那年我就出書了,很早就得到某種公認:我的文字、人物、角色、小說戲劇的刻畫都很到位,我的敏感度與觀察力也不錯。所以在四十歲以前,我幾乎得到了大家所謂的「認證」──我能寫,而且寫得不錯。

但問題來了。我慢慢體會到,別人雖然認可我寫的東西,卻不見得認識我。他們的判斷就像大數據,只是把我歸類為比一般人高出一點。於是我開始問自己:在我心裡,我真的有把自己寫出來嗎?這就是 Why。我為什麼要寫?得獎、出書、寫評論都沒問題,可是為什麼還要繼續?因為我發現心裡有某種東西──你可以說是一個圖像、一條軌跡也好──那些東西只有靠我自己才能描摹出來,那才是生命的痕跡。我怎麼才能真正把自己的生命寫出來?最終的評判只有自己。即使寫作時用了技巧、加了包裝,你其實很清楚,那個水位還沒到。

人家常說,世界上並沒有「作家」這個位置。現在大家覺得出書了就是作家,申請到寫作補助就是作家,好像那是一個可以被認證或申請的身分。其實不是這樣,沒有什麼所謂「作家」,因為你寫了什麼,往往沒有人真正知道。寫作永遠是個過程,不會有結果。你永遠不知道,下一本書能不能讓所有人驚嘆,能不能引起共鳴。文學也是如此。整個文學史上,莎士比亞時代、漢唐時代都已經到過巔峰,那時候的標準就已經在那裡。但不是說到此為止,而是後來又出現新的作品,讓大家再次驚訝,才會有新的詩人、小說家被看見。這也是靠著閱讀,我們慢慢拓展眼界。你會發現,有些東西只是你少見多怪──其實早就被寫過很多次了。

即使你不寫作,也要練習讓心裡的標準不斷提升。那種感覺非常滿足。如果你永遠只是在中低層的水位裡游泳,和有一天真的能跳進大海,那是完全不同的感覺。寫作是一道有門檻的事,要一步一步練習,直到你能衝浪、潛水,真正跳進海裡。想想看,你可以說:我從小都有上音樂課,那又怎樣?去考音樂系,考得上,你才可能成為音樂家。同樣的道理,為什麼我從小作文課分數很好,就能說自己是作家?所有的音樂、藝術,都是一種鍛鍊與培養。即使不是為了揚名立萬,藝術的培養依然能成為生命裡的活水源頭。文學、藝術最奇妙的地方,是它能忽然讓你覺得世界打開了。比如看見一幅畫,突然就看見了一些什麼。我們不用一定追求專業,不必聽很多、不必立刻成為專家。我也會畫畫,但從不說自己是專門。不是得到一點資訊,就要以專家自居。能夠單純做一個業餘者,其實是很快樂的事。

去年我去了奧塞美術館,用自己的方式去感受十八世紀的肖像畫。我感覺那個眼神在看著我耶,那就是氛圍、就是現場,突然打開了一個什麼,提升了一個什麼。以前看畫,只覺得「這是肖像畫」;後來看到很有名的印象派作品,在角落只畫了一塊燈光的光影。遠遠看,好像就是一片白,但其實用了七八種顏色。過程都是這樣一點一滴累積的,這種發現會讓你對事情的認識又再提升一些。用在寫作上也是一樣的道理。人生或寫作,更重要的都是 Why。你要先保持想知道的心──為什麼要這樣寫、為什麼還要寫、為什麼相信這個、不相信那個、為什麼會成為這樣的人,而不是那樣的人。

我一個人去吃飯完全不怕。很多人吃飯一定要開手機邊看影片邊吃,如果你在餐廳一個人這樣吃,最好離我遠一點。我吃飯時都在聽旁邊的人聊什麼,比連續劇有趣多了。連續劇是設計好的梗,左右兩桌卻是意想不到的。常聽到的情境是:夫妻一副覺得自己在「溝通」的樣子。這兩個字太濫用了。文學裡語言文字的溝通應該是什麼?當太太或先生說:「我不喜歡你這樣,我希望你那樣,你讓我怎樣怎樣…」這其實叫談判,不是溝通。現在很多人隨便看幾本心理學,就套別人的話,動不動拿結論、標籤、分析,說我是 E 人、我是 I 人。但我常常想:你有沒有真的問過,為什麼對方會惹怒你?你為什麼會希望他變成某種樣子?

大家常忘了,那些情緒從哪裡來──是舊的創傷?失戀經驗?還是不好的記憶?你提了要求,但你的要求到底來自哪裡?這就是現代人的迷思:沒有過程,只論結果。其實那是 What。我們常常錯認自己的情緒,真正的底層情緒可能是傷心,這些很容易混淆。寫作最重要的,就是去釐清這些。任何情緒都有它的過程與來源,你有機會好好釐清過嗎?

寫作,其實就是先學會跟自己溝通,不要急著跟別人談判,還說那是溝通。在寫作裡,你不需要急著講話或辯論,而是可以平心靜氣,找出心裡 murmur 的聲音:你到底要告訴我什麼?這應該先是 Why,再是 What,最後才是 How。順序搞錯,心就會混亂。我慢慢認知到,寫作跟我的生命、生活,是最緊密的連結。

作文課遺毒

接下來就要談談寫作這件事。潔平說,有些參加這個書寫活動的人,覺得題目很大,不知道要寫什麼。我說,大家是這麼習慣聽命令啊,這是從小作文課帶來的遺毒。作文課給的題目,看似很好發揮,下筆如神,拿高分沒問題,但題目本身其實已經暗示了道德、結論,已經是定死的。我高中作文題目叫「夜與晨」,我常笑說,一看就是要寫夜是黑暗、晨是光明,但我的文章最後完全沒往那個方向走。我們從小的作文不都是這樣嗎?它要灌輸給你的都在題目裡了。

我們從小作文課都是為了拿成績,為什麼寫作一定要有人給題目,你才能下筆?題目只是暗示。真正的生活裡,你每天都會經歷早晨、黃昏、夜晚,每天吃兩到三頓飯,但你有沒有真正停下來感受當中的點滴?作文的遺毒之一就是先要有題目。考大學也一樣,題目常是「要從跌倒的地方站起來」,但現在很多人根本只是問「哪裡跌倒就躺在哪裡」。而這個暗示不僅存在文字內容,它已經格式化你的思想。每個時代都會有這種格式化的問題。

遺毒之二是,作文課要求在限定時間內完成作品,變成學測考題。寫作這件事本身並沒有規定四十分鐘寫一篇作品。那些都是測驗題,看你有沒有寫錯字、會不會用成語、起承轉合有沒有做到。文學作品跟一般作文最大的差別是,你永遠不知道什麼才算好,沒有固定標準,舊有分析方法也不足以表達它帶來的感動。作文這種東西,我不要求你突破,只要求達到一個水平。但如果你覺得一定要有一個水平壓在上面,那也是痛苦的事。寫作就是這樣,沒有固定水平會有些徬徨、痛苦,但久了你會明白,你一直在某個水平上,人家拉高你就惶恐,人家降低你就抑鬱,這是長遠的影響。

作文課的第三個遺毒,跟所有國文課一樣,都是兩千字短文。很多高中畢業生習慣了兩千字,他的專注力、體會永遠只在兩千字裡。作文永遠只停留在現實狀態,課文也是兩千字短文,沒有延展的感覺。看看我開始讀一本三十萬字的小說,而現在追劇,一個晚上就要追完十二集,這是什麼樣的文化?寫作要你脫離這種集體催眠式的生活模式。當你覺得這本書很厚,也沒關係,你拿下來,用自己的心情、自己的頻道,把它讀完,而不是隨便翻,只看對話跳過描寫。這件事會對你的心理素質產生很大影響。

所以我們說到寫作的時候,那不是在寫作文,你要問自己:我有沒有寫到最想表達的東西?你才是最好的評審,只有你自己知道,有沒有真正跟自己溝通。

尋找自己內心的聲音

我先舉一個例子,有多少人還看過侯孝賢的《童年往事》?侯孝賢回想他的童年,家裡是廣東客家人,有奶奶、爸爸、媽媽、姐姐、弟弟。成長過程中,一個一個人離開,就這樣形成了一個故事。我舉兩幕來說。第一幕,父親過世時。父親是中學校長,從廣東大陸撤退來台,身體不好、肺病纏身,是個很嚴肅的人。有一幕是父親走後,姐姐翻到父親用毛筆寫下的一疊紀錄,裡面記錄了一些事情。我們沒有看到那些內容,只看到女兒在哭。第二幕,父親死後,母親跟準備出嫁的女兒說,她剛結婚的時候,父親身體不好,工作很累。她剛嫁入夫家時很害怕,也不敢讓父親擔心。她擔心孩子奶水不夠、嬰兒半夜哭鬧會吵醒婆婆受責罵。她把自己新婚時的故事講給即將出嫁的女兒聽。

這兩段,哪一段是文學,哪一段是寫作?一段是父親用毛筆寫下留給子孫看的,包括家譜、故事、父親一生做過的事情,家人看到會很感動。另一段,是母親跟即將出嫁的女兒講她剛做媳婦時的故事。文學要的是哪一段?文學要的是後者。父親寫的那種,不用拍出來、不用知道內容,把人生重要事件寫在十頁裡,可是那是人生之書嗎?那是應用文,就像你求職時寫的自傳。

我們要的文學,是一個媽媽喪夫、懷念丈夫,又回想自己當年做媳婦的苦,偷偷在夜裡講給要出嫁的女兒聽。為什麼這是文學?文學要的是那個聲音。我們要寫出這個聲音。雖然媽媽只是家庭主婦,但講故事給女兒聽的那個聲音,就是文學的聲音。我們怎麼判斷她有聲音?因為這聲音被壓抑過。老公在世時,她是賢妻良母,不能在小孩子面前說。現在夜闌人靜,她講給出嫁的女兒聽講到自己哭出來,這個感觸是壓抑的。在戰亂、貧窮中,她無暇說,也無從講給誰聽。一直等到這一天,一件很真實的小事情——自己沒有奶水——就讓聲音活了起來。有時候你編故事,像連續劇要編一個壓抑的母親,你要用什麼真實情節去呈現這個媳婦苦了一輩子?只要講一件小事,那個人物的聲音就活起來了。

文學電影就是這樣,完全沒有太多粉飾,也沒有過多剪接或配樂,很素的畫面。侯孝賢拿手的鏡頭就是不動的。兩段也沒有特寫,媽媽的背影看不到,只聽到她的聲音,講著講著自己哭起來。所以你有沒有聽到自己內心的聲音?那個聲音一直在心裡,但你可能一直迴避它,或者試圖掩蓋它。我們希望從這個地方,才能真正走進寫作。

尋找自己的底色

我後來跟自己說,我活到哪裡,就寫到哪裡。不要問我的文字風格哪裡來,我沒有什麼固定風格。我今天感受到了什麼,就必須找到最適合的載體、聲調、語言的溫度。我完全是因為我要講的話而調整文字,而不是像很多人那樣,先定文字風格再決定題材。這個錯誤我小時候也犯過,因為我的文字很好,18歲學張愛玲學到無出其右,王德威說我是張派傳人。20歲前就做到這一步,但後來我想,欸,我不是張愛玲,她的文字表達是因為她是那種人。我不是她,幹嘛學她?每種文字背後都是那個人的人性。張愛玲是個很黑暗的人,雖然大家覺得她寫愛情小說,但她把東西寫到你被戳到,每天看這個、看那個,冷眼看世界,死也要一個人躲起來死。

我被封為張派傳人多年,1995 年張愛玲去世時,我突然覺悟,天啊,這個人跟我的生命底色、人生信仰完全無關。那年我三十一歲,我丟掉了那種文字風格、丟掉了招牌好戲,我真的要開始寫自己的東西。寫作沒有時間限制。我有十三年沒寫小說,大家覺得我最拿手的小說,我有十三年沒碰過。So what?那段時間,我在經歷重要的盤整,重新思考很多東西。文壇忘了我嗎?問題是,寫作是為了搶文壇資源嗎?我可以一直寫下去,但重點是找到那個聲音,通向你最想表達的。當生活沒有可傾訴的人時,寫作是絕對有幫助的。對我來說,我從來沒有可傾訴的人。所以我不是為了出書,而是通往自己的更深處,一步步,慢慢感受,慢慢調整出來。

還有一個作文的迷思是,你寫完就交卷了。大家從來不知道,文章其實是要反覆修改的。我常常修改的重點是什麼?是拿掉。很多人的毛病是,前面寫得東繞西繞,突然覺得差不多可以收尾,就收尾了,這是很壞的習慣。前面的部分通通可以刪掉,結論才是你的起點。大家覺得下筆如有神,其實怎麼可能行雲流水?你腦子裡就有這麼多現成的句子嗎?那些句子到底從哪裡來?至少在我這個階段,從50歲開始、從散文素人開始,我深刻認識到一件事情:難下筆,其實是一件很好的事。因為你的腦子裡完全沒有別人的話,而別人的話根本不足以代表你任何事情,你不會因此就下筆如有神。我50歲以後的寫作,都很慢,一句一句,每個字都是我自己的,你要謹慎,不能寫自欺欺人的鬼話。當你開始覺得沒有現成的話、沒有套別人的結論,那是好事。

新書《死亡可以是溫柔的》與《異鄉人》

我這個月底會出一本新的散文集,對我來說非常特別。因為去年八月,我的父親過世,啊,其實是前年了,時間這麼快。我大概有一年半的時間,忽然斷線,那個聲音消失了,幾乎陷入失語狀態。完全無法用一句話表達心情,真的寫不出一個字。但這個情況在我爸爸過世前一年就發生了,因為我已經看到他的情況不好,但沒想到等到他過世之後,我陷入一種腦中完全沒有文字的狀態,更別說句子。慢慢平靜之後,我開始覺得這種現象背後一定有原因。我寫了這麼久,怎麼會突然這樣,完全不知道自己要講什麼,可能因為有太多想講的東西。

古人說守孝三年,不是要每天跪在那裡,而是這三年裡,因死亡衝擊而產生的點點滴滴,你需要時間去消化。雙親過世之後,不只是他們的生命,你自己的生命也在經歷變化。三年的時間,才能慢慢接收這些感受,可能只是無意間的一件小事。對我而言,將近一年九個月之後,我覺得還是要回到寫作,至少不與自己斷線。但開始寫的時候,我並不是要寫哀悼文,也不是單純懷念父親,那些文章已經很多,都有現成的。我寫第二篇、第三篇時,才慢慢發現這一年半的失語,原來我最想寫的,是死亡本身。這比悲傷、哀悼更深層,是生命裡一直存在、卻沒有真正去面對或談論的。結果整本書寫下去,我才發現最終要表達的就是死亡。

我發現很多東西你不寫就不知道。這也是我人生第一次,我活到哪裡就寫到哪裡。經歷這些之後,我得到一個想法:我要開始思考死亡這件事。我今年六十一了,面對死亡是很必要的。我對死亡的真正認識,是經過將近兩年的失語狀態之後,才慢慢聚焦寫出來。這本書就叫《死亡可以是溫柔的》。當你的 How 與自己連線,先跟自己溝通時,最重要的除了真實之外,還要敢去思考深刻的事情,這個過程非常有趣。想想看,我們的華文作品,好像很少真正談死亡,大家還是很避諱。那陣子我重新翻看以前喜歡的作品,當時就很想跟它們對話。如果這段文字觸及死亡,你會忽然覺得,我也想說點什麼。在閱讀的另一個層次,那些文字不只是白紙黑字,它們都是活生生的人。有些書你以前讀過很多遍,但在不同的情境、不同的人生階段,會有新的理解。那個理解的目的,是讓你找到可以對話的人,不在紙上,在心裡。

我新書的第一篇叫做〈出局的那一天〉。如果你們看過《異鄉人》,故事裡有一個普通人,他的媽媽在養老院過世,他去參加葬禮,禮拜天之後回家,準備禮拜一上班。這個故事很荒謬的一點是,他在告別式上沒有掉眼淚,後來在殺人罪審判時,檢察官就以此說他沒人性。你想想,葬禮上一定要哭嗎?這其實是一種被強制訓練的表演,真正的悲傷真的就是在那裡哭嗎?這也是我讀那段文字突然明白的:翻譯成《異鄉人》也好,或者叫「Outsider 局外人」也好,我的第一篇就從這裡開始。我發現我失語一個很大的原因是,好像只有真正經歷過的人,跟往生者在同一個世界裡,你們才是同一個世界的,其他人完全沒有經歷過,他們不了解什麼是局外的感覺。人生一旦經歷過這種分隔,有了局外感,我整本書就從這裡出發。

如果你了解卡繆,他的情況跟我有點像,我的情況是這個世界上跟我有關係的人就剩我自己一個。卡繆父親是窮法國移民,到了非洲殖民地,娶了來自西班牙的文盲。父親在第一次世界大戰中去世,卡繆沒見過父親,也沒看過巴黎,沒見過自己真正的故鄉法國。他在阿爾及利亞跟母親相依為命,母親過世後,也沒有任何親戚朋友、手足。

隨著年紀增長,卡繆在三十二歲寫了《異鄉人》,後來大家說他是荒謬主義、存在主義,但其實那時的他沒有任何主義,他不是因為聽到什麼主義開始寫這本書。這本書就是他的人生,他在三十二歲就預想到最可怕的狀態,就是母親死了之後的我。所以他提早在小說裡宣判母親在養老院死亡,這充滿了年輕卡繆心裡最深的愧疚與恐懼。他離開阿爾及利亞去法國找工作,母親一個人被丟在阿爾及利亞,我更加感受到,這是他真實生命中的悔恨、恐懼。作為兒子,他看著母親在養老院死去,懷抱愧疚,但還是要活下去,只能按部就班地過日子。

我很喜歡卡繆這本書,又重新讀了一遍。有一個小細節非常奇妙:禮拜天晚上,他禮拜一要上班了,晚餐隨便買了麵包,站著把它吃完,本來想去抽菸,但風大就沒抽。聽起來什麼事都沒有、很平淡、很無聊。可是突然有一句話揪住你——「站著把飯吃完」。真的,父親過世後,我有一陣子就是那樣。你還需要坐下擺桌子嗎?人生這一章已結束,沒有人需要跟你坐下吃飯了,所以我常常站著把飯吃完。

以前看到這句話,只覺得喔,要上班了,買點麵包,我站著把飯吃完,然後抽煙,這麼的平常。但是在文學裡,懂的人真的懂,真的知道你在講什麼。看到這句,我心裡一震,對啊,這就是我以後的人生了。那段最後寫到,媽媽已經下葬了,明天我要繼續上班了。我看翻譯寫的是「我的人生沒有什麼不同」,但是當你真正跟作者產生連結,你會發現這個翻譯有問題,這本書在這樣描寫過後,不會出現一句話叫「我的人生沒有什麼不同」,就是一個大不同的情況,無人可說,你只能機械式的生活,你也不能馬上去死,只好按部就班、失魂落魄,在失語狀態還是要活下去,我完全在那個情境當中。

我手邊只有英文版,英文翻譯的是 Nothing has changed,台灣版本翻成「我的人生並沒有什麼不同」,聽起來好冷血,對不對?卡繆當然知道,他從此在這個世界上的所有連結都斷了。這翻譯差遠了吧,Nothing has changed 不是說他的人生沒變,而是世界的運轉照舊,生活照舊,但我已經大不同了。經歷了這一切,你已經大不同,可世界仍然冷漠、虛偽,然而這才合理。他成了局外人,而局內人依舊能活得很好,你從此跟亡者是同一國的了。

我竟然從來沒有注意到那句「站著把飯吃完」有多麼不得了。經典之所以成為經典,就是每一句話在不同的時刻、被不同的人讀到,都可能帶來震撼,每一句話都可能是生命中的震撼彈。一部很好的作品,即使你一時寫不出來也沒關係,重要的是我們能看到這些細節,理解裡頭每一句話的重量。你可能覺得這本書已經榨乾了所有滋味,但過幾年再讀,某些書、某些句子,可能再看一次就顛覆你的感受。我剛提到《死亡可以是溫柔的》第一篇,就是這樣重新被震撼到,讓我突然明白,死亡這件事情,我必須好好寫。

所以我希望如果你還沒有開始寫,可以開始去發現,很多文學作品、很多作家,他們真的很懂。而人生就有這樣的時刻,當你看進去、走進去,那樣的思緒與情境,跟著文學、文字去感受。有了這樣的氛圍、這樣的頻道,當你面對想要寫出自己的故事、跟自己對話時,無形中會有很多烏煙瘴氣,讓你分心、心亂的東西,但至少我希望如此可以清除一些。

「我站著把飯吃完」算是金句嗎?不算是金句,如果我跟你說《異鄉人》裡的這句話是石破天驚的,大家可能會覺得我瘋了。所以不要相信別人幫你列的金句,這些句子是屬於你的,是屬於你的閱讀,是屬於你的內在聲音。我覺得這才是真正的文學、文字、語言與人生,一個完整的結合。

問答環節

張潔平:謝謝郭老師。相信大家心裡都有不同的解讀,但郭老師剛才講的內容,我想已經在不同朋友心中泛起了漣漪。就像郭老師說的,文學必須從生活開始,它是生活本身,它得在場。在大家發言之前,我先問一個問題。郭老師剛剛第二部分提到,當你想真正回到自己本來的生活和面目,其實很難。因為我們早已被世界各種塵埃落滿全身,必須先把那些東西拂去,才能找回一點真實的生活,然後從裡面長出自己的聲音。這部分能不能再多講一點?這也是在我們做寫作活動時常常遇到的,好像想起了很多事情,像你說到自己如何從張愛玲的聲音中擺脫出來,那可能是一種刻意的練習,但對沒有文學訓練的人來說,就像你提到電影中媽媽對女兒說的那些話,如果他現在想寫初他的聲音,或者從無到有的經驗,到底存在嗎?是怎麼出來的呢?

郭強生:那個聲音不是長出來的,它一直在那裡。從你三歲的記憶,會說「我要」、「我不要」,它就已經存在了。像我剛剛舉例,我後來的寫作練習就是不斷地拿掉、拿掉、再拿掉。拿掉什麼?就是我們長久以來的自我保護、自欺欺人,或者自我表演、自我標榜。我最怕看到那種文章就是,對啦你最幸福啦、你最懂事啦、你老公也愛你啦、小孩也孝順啦。把這些刪掉之後,你就會發現刪掉的是什麼,就是那些太習慣於自我包裝、自我欺騙、自我安慰、自我感覺良好的部分。只有慢慢撥開,聲音才會顯現。

我剛剛舉例那個父親寫給子女,以父親的身份記錄家庭;而母親則不用修飾,只是單純說出生命中難忘的階段。我只是白話地交代過去,但有沒有人聽到時,馬上想起自己的母親或阿嬤?一定會!這就是事物的核心,也是你的核心。其實不難,你的聲音不是要特別重新找回來,而是要先學會把那些應用式的、社交式的、廣告式的、包裝式的,甚至政治式的、人云亦云式的東西去掉。當你懂得這些是不需要的,把它們拿掉,你的聲音就會慢慢浮現。

我很喜歡法國女作家莒哈絲對寫作的定義。她說,如果不能穿透那層「不可說」,達到事物的核心,其實根本就是廣告詞而已。這也呼應我剛剛講的「下筆難」——真正的難,就是要突破那個不可說、被壓抑,或者大家不讓你說的部分。只有穿透那層不可說,才可能觸及核心;否則寫出來的東西,就是廣告詞,都是自我標榜、自我宣傳、自我包裝、自我社交。這句話真的一針見血。

張潔平:我想追加一個問題,這聽起來需要很大的勇氣。對沒有練習過的人來說,把那些東西都拿掉之後,會不會擔心遇見一個蒼白、不可接受的自己?或者發現自己寫不順手?當然,可能需要忍受一段時間,讓那個原本的自己重新浮現出來。

郭強生:自己有多可怕呢?其實你怕的一定是別人的眼光啦,你自己看自己,有覺得可怕過嗎?每天照鏡子,你有被自己嚇到嗎?

張潔平:有的人要化妝才肯照鏡子。

郭強生:那是給別人看的啊!我有一個體會,我們人生最重要的時刻,最悲傷、最欣喜、最幸福……我們是看不到自己的。我們沒辦法在那個當下看到自己。也因為如此,很自然地就容易被制約,把一切活成「給別人看」。但這正是要拋掉的。其實你自己看自己,沒有什麼是看不進去、無法入眼的,因為我們的眼睛一直都在看別人,而看不到自己。這也代表一件事,可以反過來問:你是不是一天到晚在挑剔、在 judge 別人?哎呦這個人穿這樣;那個人好老;那個人沒頭髮。如果你是這樣的人,那你看自己時當然也會一樣挑剔。糟不糟糕?但如果你能覺得每個人都可愛都慈善,那麼用這樣的眼光看自己,又會看到什麼呢?我自己的經驗是,當我意識到這一點後,才發現眼前海闊天空了。

聽眾1:我想請教老師,您剛提到失語症,您說沈澱了一年九個月,那您是怎麼去突破的?怎麼知道說「我可以了、我願意了」?這是一個過程,您是怎麼面對的?

郭強生:我也不能確定自己什麼時候「願意」或「可以了」,而是我覺得,這跟我們這個時代對生命的態度有關,我們太想要很快、很有效率地達到某種狀態。那時候我很抗拒,我才真正體會到「守孝三年」是為了什麼。當喪假結束我又回去上課了,但心裡問自己,為什麼我要說我好起來了?我要證明給誰看?好與不好我自己知道,我知道還不好。

活到一個年紀,我們很會演出自己很好的樣子。但在經歷了這一切後,我不想這麼快放手。因為父親的死亡與告別式,代表我最後的血緣家庭結束了,我不想放手啊!這一放就真的什麼都沒有了。所以只能慢慢去辨認自己到底在糾結什麼。我們每個人稍微給自己一點點喘息,好嗎?那個喘息不是說我就躺平,而是重新衡量、騰出一些空間,有些事情真的不用急著做滿、做完。

後來我想通這一切,寫完這本書之後,我就決定提前退休了。如果沒寫這本書,很多事我還想不清楚。寫的過程我想清楚了:不敢退休、不能退休、經濟問題。畢竟我單身一人,外界不斷用「孤獨死」、「老後恐懼」這些廣告嚇你,其實都是要你去理財、投資。但因為有寫作這個習慣,你勢必要放棄外界很多事情,人在外面,不可能有自己的寫作,這也是一種訓練,再好玩的事情,再多朋友邀約,如果跟「我需要完成這篇文章」相比,我選擇後者。當然如果功利一點來看,文章寫出來又如何,還不如跟朋友去 happy 去遊山玩水,但長時間下來,我的人生選擇就是在這裡體現。我養成習慣,外面的事可以先放手,可以說「不」,因為我要把這本書讀完,我要把這本書寫出來,因為我更怕錯過的是自己的時間。這就是我從二、三十歲開始寫作的感覺。人生就是一連串的選擇,而寫作正是一種練習,讓你培養出另一種生活態度。

聽眾2:剛剛老師提到的內容,我對「死亡」這個部分特別有感。這四、五年來,我先是陪著父親在醫院彌留十五天,看著他走,宣布沒有生命跡象;接著換我母親進出醫院,最後也離開了。母親還沒走之前,我又接手在美國養老的姑姑,從照顧到送走,她離開時,她的兩個女兒都沒回來。特別的是,這些過程中,我都沒有哭,可是我現在想哭。父親走、母親走,我從頭到尾沒有掉淚。因為在照顧的時候,你得承受他們的情緒,還要應付旁邊不參與的人各種主張,還要聽他們的故事。可是在那些故事裡,每個人都覺得自己不圓滿。像我父親,因為他是長子,阿公覺得老大要照顧弟妹,所以姑姑、叔叔都能上大學,父親卻只能念到初中,他心裡一直有不平。我媽媽也是,那個年代的媳婦,很多委屈、很多不甘心。這些東西都在我的家族生命裡,可是我突然覺得,怎麼沒有人在乎我?

我今天會來參加這個講座,其實很感動,因為是我兒子告訴我的。他跟我有革命情感,我們是單親家庭。我很慶幸有這個兒子。因為他看到我一直這樣忙碌,就跟我說:「妳有時間精力為別人做那麼多事,為什麼不對自己好一點?」他在大一的時候,有一句話狠狠打到我。他說:「我不是很優秀,不是很會念書的孩子,但我從小看妳很努力,什麼都拼命去做,然後很努力地把自己弄不見。妳自己都不見了,還有什麼資格、什麼能力去說愛?」

我小時候常常代表學校參加比賽,畫畫、編校刊。後來進入社會現實生活就遠離了這些,唯一保持下來的就是閱讀習慣。我兒子是一個大男生,但他很細膩,他看在眼裡,就對我說:「妳現在可以為自己做一些事情吧?」其實是他規定我要去參加「三日書」寫作,還提醒我「妳到現在都還沒有寫!」我說我已經報名講座了。他雖然沒有明說,但我覺得他在帶領我。

最近他辦了一個展覽。我自己不敢拿筆,可是他去畫畫、去創作,還固定寫專欄,每個月一篇。我忽然覺得,他是在做我的榜樣耶,我的父親從來沒有這樣帶領過我。兒子對我說:「我都可以,妳為什麼不行?」。他的展覽如果大家有興趣,可以去看 IG:murmurtaipei。他是一個很有趣的人,小時候非常內向,學走路沒跌倒過,騎腳踏車也沒有跌倒過。雖然他184公分高,但不喜歡運動,因為我也不愛運動。他甚至不敢坐雲霄飛車。那時我很擔心,一個男孩子怎麼會這樣?可是現在的他會去爬百岳,會自我要求。今天我決定要參加這個寫作計畫。謝謝,大家加油!

郭強生:剛剛打動我的地方也是在這裡。我為什麼五十歲以後才開始幾乎以素人的姿態,重新寫一系列所謂的私散文?因為我發現,像我們這樣的人太多,因為發不出聲音,或者沒有人發聲,我們被社會那些魔人、狂人的聲音壓過去。我常覺得,就算是找回自己、發現自己,也同時是在呈現真實的真相,為像我們這樣的人寫。我的新書,就是為這些人而寫。

很多經驗,例如談論死亡,根本沒人在談,討論死亡往往被引向「你要珍惜生命啊」「好好活下去啊」,或者「你要常做健康檢查」「你要注意健康啊」。很大一部分人的經驗,其實都被這種口號式、正面、不切實際的烏托邦式說法淹沒,這本身也是一場戰爭。文字還是有力量的。我當初只是寫所謂的私散文,但在過去這段時間,我發現很多人因此開始敢去面對、敢去討論。其實這也只是散文而已,但它最後仍會形成力量。再回應您剛剛的分享,我覺得,您的辛苦不是為別人做,而是讓您的孩子看在眼裡。我的意思是,您做的這一切,看在您的兒子眼裡,他才能成為今天的樣子,再由他帶領妳。很多事情,其實自有一種循環和生成。

妳講到哭的那件事,我很有感觸。當人遇到的人,都是完全不理解你的人時,你根本哭不出來;人會哭,是因為忽然覺得被理解、被撫慰,才會哭得出來。所以有人說「你們都不理解我」,哭得亂七八糟,絕對假的!回到《異鄉人》,最可笑的是,社會的假正義認為,喪禮上他沒哭,就代表這個人沒有人性。你不覺得這種簡單的公式、邏輯或道德,也充斥在社會當中嗎?太多了,根本不問前因後果。有時候寫作,這些聲音發出來,我們希望它是一種平靜、真實的狀態,但這種平靜與真實會被虛假的東西阻斷,就像水壩擋住了所有真實、細膩、平靜的河流。我們的河川分流在各處,慢慢滲透細的河流,潺潺分布出去,就算不是為了找尋自己,我們也可以慢慢讓那些怪獸,不再阻斷真實與細膩,讓它們彼此匯流。這也是一個功課吧。

聽眾2:我再分享一件事,回應老師剛剛講的。我高中作文成績不錯,但有一次得了零分,因為老師出的題目叫「吹面不寒楊柳風」,老師解釋說春風不寒,要我們歌頌春天,怎麼樣怎麼樣,但是我有一句話想寫,春天是最惱人的季節,因為窗外繁花,但窗內人心陰暗。我那時青春期,最喜歡傷春悲秋,所以覺得春天不是很好,有時潮濕,也不見得不冷,剛好又是季節交替。我就用一個故事來回應,意思是春天並非總是不寒冷的。結果老師就給了我大大的一個零,這件事我一直記到現在。

我再分享一下,我之前看到我兒子寫的一句話,覺得滿有意思。他喜歡假日為自己做菜,他寫了一句「當我為自己做菜,感覺好像在跟另外一個自己約會。」我就問很多媽媽朋友,有沒有這種感覺,結果沒有人有。後來我發現,因為我們都為別人做菜,我們從來沒有一頓飯是說,我要好好為自己做菜。像我現在已經不會自己吃飯,因為我不知道要吃什麼,跟朋友出去吃飯時,我從來不挑。真的是不挑,說你們點,我都吃。但是現在我跟我兒子出去吃飯,他那天要我思考什麼叫品味,因為我每次都這樣講:無所謂、不在乎、沒關係、都可以。現在如果我們一起出去吃飯,他就會說「妳先點」。我當時不知道怎麼辦,後來我發現,我兒子是在為我抽絲剝繭,讓我看到自己的無能。在大眾裡面,我是好的,因為我的無能就無爭,配合大家,而且我是一個很隨便的女人,你們要怎麼樣都可以。可是兒子現在要我去做自己,但是我不知道怎麼做自己,我現在才開始學習做自己。我兒子那句話「跟自己約會」,我滿有感的。其實我不敢加入三日書寫作就是因為,妳怎麼對一個妳不夠愛的人寫情書呢?所以我不知道怎麼寫。但今天來到這裡,我覺得這是共時性的,我應該直接去寫。

郭強生:真的!練習自己出去吃飯是第一步,不要害怕一個人在餐廳。那是時光,我花錢買了一張桌子,也買了一段時光。那就是屬於你的桌子,是屬於你的時候。你在餐桌上可以看人、想事情,點自己想吃的。我常常覺得,為什麼大家對一個人走進餐廳、坐一張桌子,心裡會有芥蒂?其實那很美好。你愛自己,飯總是要吃的對不對?其實一個人在餐廳吃飯很開心。

張潔平:您(指聽眾2)剛才講到和兒子之間的革命情感,真的很動人。我想起一部電影《燃燒女子的畫像》,雖然不太相關,但給我很深的印象,在電影中是一個女性畫另一個女性。在此之前,那位女性一直由男性畫師描繪,而那些畫像是為了展示給王公貴族挑媳婦,所以帶有凝視和挑選的意味。但當她被女性畫師描繪後,畫師真正看見了她,而她也因為被看見而看見了自己。我覺得您兒子最了不起的地方,就是他沒有給你寫情書,而是讓你給自己寫情書。他看見了你,甚至比你自己意識到的更深。而他能看見你,也是因為你先看見了他。我們很多時候需要透過別人的目光,找到一點力量去看見自己,這個特別了不起。

郭強生:一個具體的建議,先從為自己唱一首歌開始。挑一首歌,用感情去唱,想著生命中的某段時間,或過不去的情境。這能讓你先認識自己的聲音,知道自己需要抒發、突破的東西在哪裡,並實際唱出來。一首真正打動你的歌去理解,我為什麼這樣唱?為什麼喜歡這首歌?至少要先聽見自己吧!先不要談內在的自己,而是先聽見日常的,也不要管唱得好壞,你愛怎麼唱就怎麼唱。你會分辨出這個唱歌的你,和日常應對進退、上班的那個你,聲音有什麼差別,這就是第一步。至少你會知道,和日常講話、帶著責任與義務的自己相比,你會怎樣的方式發出聲音來。

聽眾3:老師好,我想分享自己的故事。我在住校念書時開始寫日記,這個習慣延續到後來,即使有了臉書,我也一直持續寫。大概37歲時,我做健康檢查發現自己得了乳癌。有趣的是,當我把這件事寫出來,看到很多人的反饋,我沒有那麼恐懼,只是單純闡述事情,但他們卻感到恐懼,也替我擔心,甚至有時候讓我感受到一種愛。我覺得寫作真的能一步一步看見自己,甚至透過別人的眼光再看到自己,進而學會調整。

我一直有跑步習慣。最衝擊的是,治療結束之後我替自己安排了名古屋女子馬。可是就在我跑完回來的隔天,一位我們叫「學姐」的癌友去世了。當時我想著等病好了要繼續跑馬拉松、跑更多場,但那天突然覺得手上的獎牌毫無意義。我真的要的是這個嗎?老師剛剛講的我很有共鳴,人走到最後,死亡是必須思考的,不是因為年輕就可以忽略,棺材沒有在分年紀。我覺得在面對自己之前,要先認識死亡這件事。

郭強生:妳說的這個太好了。我寫完這本書後,對「不知生,焉知死」有了真正的體會,你都不知道自己為什麼而活,怎麼死又有什麼關係?你不明白自己在活什麼,你怎麼死很重要嗎?現在很多人不在意怎麼活,卻很害怕死亡。其實應該反過來想,如果你不知道自己要怎麼活,那怎麼死有什麼要緊?

觀眾3:對,當我把治療癌症的過程寫出來,有些朋友想關心我,但不知道怎麼問。臉書就成了很方便的管道,我寫完之後,他們會說「原來癌症治療也沒那麼恐怖」我說因為我才第一期呀。我很認真面對治療、配合醫生,心態上也做了改變。不只是治療本身,我自己整個也在改變,所以我覺得還好有寫作這件事。

觀眾4:走進這裡,我感受到一種氛圍,不會想再拿手機出來,只想好好聽老師在講什麼,也專心聽夥伴們在提問和分享。這讓我很震撼,因為我從老師身上得到的不是幾句金句,而是整個人生。老師從寫小說轉型到創作散文,我覺得這樣砍掉重練的過程非常不容易。對於剛投入寫作的我來說,老師有什麼建議?我可以練習哪些部分?

郭強生:你寫得比較多的是哪一種文類?小說、散文,還是詩?

觀眾4:應該算是散文。

郭強生:我覺得喜歡寫作的人,多多少少要學會一種必要的閒散。我心中理想的散文,是能讓人感受到一個人的生命節奏。你要先感覺到自己的生命節奏,再試著在文章裡表現出來,其實難也是難在這裡。我後來覺得寫作之大不易,主要在於認識自己太困難,連我都不確定是否達到,但這正是我一直想寫下去的動力。我說「活到哪寫到哪」,因為每天、每年我們都在改變。你有沒有注意到自己的變化?不同階段的節奏感是什麼?我喜歡的散文,就是那種真實、自然、自帶節奏的文字,讓你覺得好像和作者搭上線。

就像我前面提到的閱讀,閱讀不是為了模仿,而是讓你先知道跟別人「搭上線」是什麼感覺,所以這件事沒有終點。寫作也不一定是為了發表,而是在寫的過程裡,讓你以後更知道怎麼發言。在公開場合,該說話時我就敢開口,這很重要,否則我們平常講話,常常套用職場用語,幾乎每句話都帶著專業氣息,但當真的要表達自己的意見時,問題往往不是害怕被討厭或打壓,而是你在那一刻找不到對的聲音,不知道怎麼陳述。寫作的另一個好處,就是反過來應用在生活上。練習寫作能讓講話更順,知道在什麼時候用什麼速度、語調表達自己。兩者其實是相輔相成的。

聽眾5:老師我想請教,我做事情常常慢半拍,人生也是慢半拍。別人二十歲就懂的事,我到現在還沒有智慧。我在寫作時發現自己有一段空白期,不知道怎麼把人生整理成別人聽得懂的話。從十多歲開始,我就有適應不良的困難,一直到現在仍然如此。這樣的困擾形成一種獨一無二的困境,我常常沒有商量的對象,因為別人已經跑到前面,而我還在起跑點。有時候我會理智斷線,陷入情緒困擾。一件事情觸發強烈情緒,我可能整天都困在裡面,造成與人互動的困難。比如和父母說話時,我不知道怎麼用長輩能理解的語言表達自己,結果就被壓抑——我就不是那樣的人。我的成長過程中,從青少年起就遇到情緒困擾和適應不良,一直到現在。我覺得自己不會整理人生,人生像碎掉一樣,太痛苦,拼不起來。我的困境是無法和社會的期待達成平衡,家庭裡也是如此。父母要我成為某種樣子,但我根本不是那樣。這種困境從青少年一路跟著我,到成年、中年,到現在的年紀。我覺得我的人生就是碎掉了,一年過一年。每年我都期待能重新出發,迎來驚喜,但最後發現沒有驚喜。就像你剛剛說的 "Nothing has changed."我最後甚至放棄了英文系的學業,因為讀不好。我媽媽也常用刺耳的話批評我。我覺得自己在社會上沒有功能,在家裡又被嫌棄。我常常想,我在這個世界上到底要做什麼?我完全理不出頭緒。

郭強生:第一個我聽到的,就是妳為什麼總覺得社會對妳有要求?我先講個簡單的故事,到今天為止,台灣還是重理工、輕文史對不對?那 1980 年、四十多年前,情況會怎樣呢?當時我們分甲乙丙丁組,乙組是文史。我念師大附中,一屆大約 1350 個男生,選乙組的只有 27 人。我難道不知道,念文史不可能像理工、法商那樣,有更飛黃騰達的前途嗎?但我那時候有兩個想法:第一,我若去做永遠做不好的事,何必?就算去念法商或理工,我就是二流、三流,或許社會上看起來還行,但自己心裡清楚。所以我認為,每個人一定都有相對比較拿手的事,要先去看自己擅長的,放掉那些注定做不好的。人生就是這樣。我年輕時,這個想法算是救了我。我幹嘛成為三流律師、四流工程師?不如先從自己比較強的地方出發,只專注在能做的部分。

當然,我父母在這件事上沒有給我壓力,我很慶幸。但你有沒有想過,這其實也很恐怖耶?「隨便啊、都可以啊、你自己決定。」對一個 17 歲的孩子來說,那真的是祝福嗎?其實很恐懼。如果真的沒有人管你的生活會怎樣?所以很多事不能全盤否定,要去無存菁。當時我甚至還準備好戲劇性的對抗,要「為理想而堅持」,結果父母只是說:「好啊,你決定啊。」我覺得沒有任何經驗是白費的,重點在於過程中你怎麼篩選。這也應該慢慢成為你核心要專注的事。如果花太多時間在外圍的事情上會很累。「相對擅長」不等於「絕對厲害」,我 17 歲時也不知道自己能不能寫,會不會寫。但相對來說,我語文比較強,所以就專注在這一方面。

郭強生:其二,就是所有的經驗都可以拿來用,只看你會不會用。像妳今天在這裡,能夠把這些說出來,其實就已經幫助到別人了。這又牽涉到第三個問題:家人我們無法選擇,但朋友至少要選對。如果待在不對的圈子裡,別人可能會覺得妳「肖ㄟ」(siáu--ê,瘋子)、情緒太多、難以相處……那何必呢?我絕對不會留在這種圈子裡。妳跟自己獨處時會情緒失控嗎?通常不會,都是被別人引起的對吧?所以妳一定要知道「Why」。我常說,人生第一個要問的是「Why」,而不是急著問「How」——「我要怎麼變好?」先想清楚:為什麼我會情緒不好?是不是因為我一直在吸收別人的反應——那些跟妳完全不合、本來就不該存在妳生命裡的人。沒有這些外來的回應時,每個人和自己相處其實都沒問題,照鏡子也不會嚇到自己,對不對?所以,最重要的是不要待在那種明顯有問題的圈子裡。

張潔平:謝謝郭老師。您最後一句「千萬不要待在有問題的圈子裡」,真的非常實用。

郭強生:這個圈子(指現場聽眾)就很好。

張潔平:最後,我想回到今天的主題「給自己的情書」。我們最初和兩廳院討論這個題目時,其實「情書」的英文是 love letter,它的核心是「愛」。愛是什麼?愛不是浪漫,而是看見——愛是你要看見別人,也看見自己。所以另一個關鍵是「給自己的」。剛剛有觀眾說,不知道怎麼寫出讓別人聽得懂的東西。我想說,先不要管別人,先能表達自己就很好,別人是不是能聽懂是下一步的問題。能把看見自己的過程表達出來,就已經非常了不起了。也非常感謝觀眾的分享。

今天郭老師的分享,營造了這樣的氛圍和漣漪,這個漣漪在很多朋友心中都泛起,也鼓勵大家把自己的漣漪說出來。老師的堅持是對的,就是要線下見面!我們非常期待有更多這樣的機會,不管是寫作、創作練習,還是老師的分享。非常感謝兩廳院今天提供這個空間和機會。整個系列活動,想練習寫作的朋友仍可報名,活動會持續到 8 月底。9 月份,我們還會有導師楊翠老師帶領活動,寫作主題是「標記回憶的位置與意義」,希望能提供更多機會,讓大家看見自己、表達自己。謝謝郭老師,也謝謝各位。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐