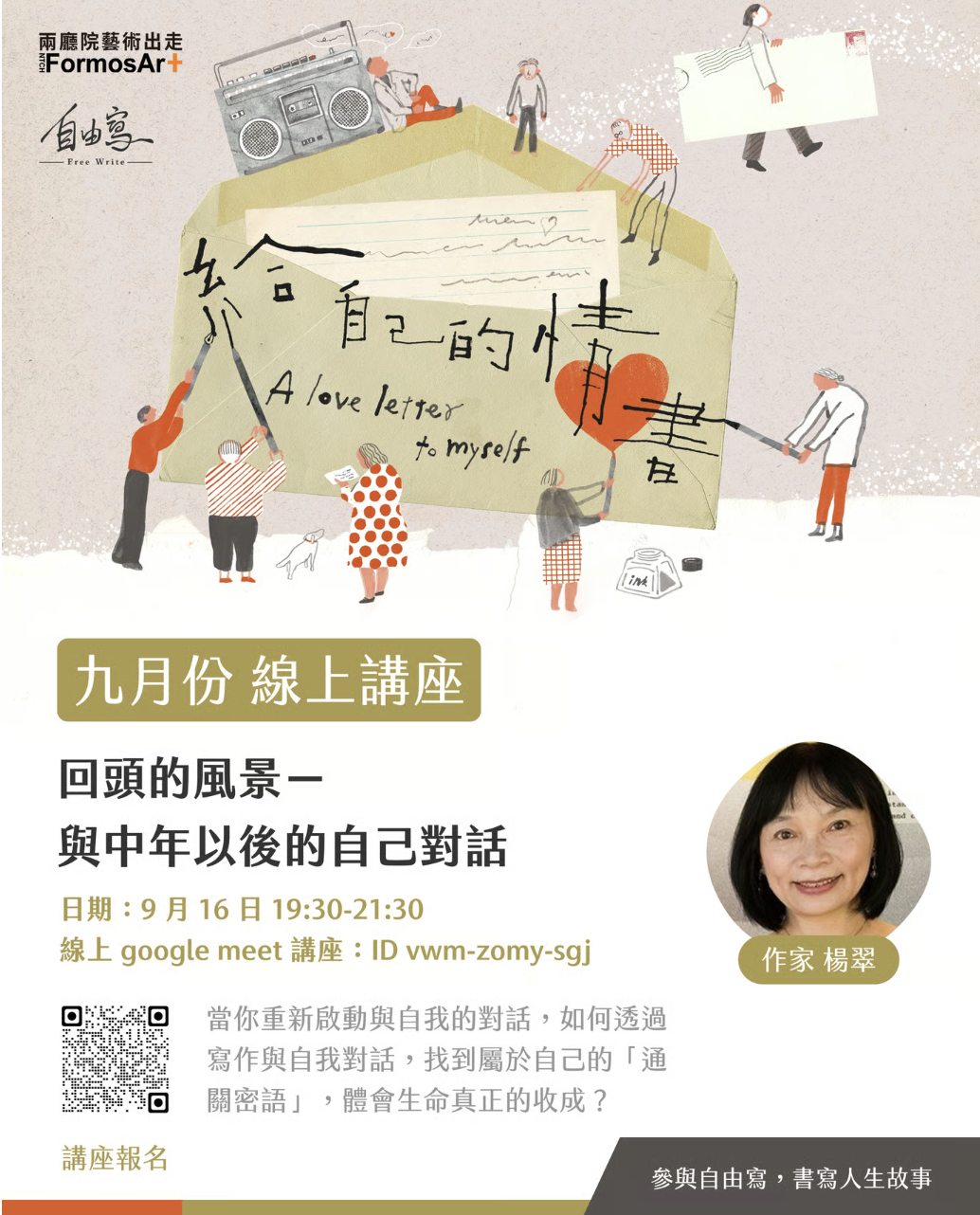

講座文字精華|回頭的風景:楊翠談家族、虧欠與書寫|兩廳院藝術出走:給自己的情書「三日書」系列活動

是次活動為兩廳院「藝術出走計劃」一部分,透過藝術回應超高齡社會,活動合作方為 Matters,在8月、9月份進行「給自己的情書」為主題的「三日書」,邀請大家寫下自己的故事。

本篇文章是當日講座的精彩分享與發言。

楊翠:我今天會從幾個層面分享,第一個是自己的寫作經歷,怎麼去呼應今天的主題;第二個是我看了各位書寫的一些感受與回饋;第三個是我在事前收到了琳琅滿目的提問,我都看了,也統整幾個面向的提問來回應大家。

為什麼是這個題目(回頭的風景-與中年以後的自己對話),有兩個原因。就文學創作而言,跟自己對話是無時無刻在發生的。當你一提筆,你跟自己就會產生很多複雜的,無論是相互依靠,或者是交鋒或對立、對辯。文學的本質之一,就是自我對話。這個題目還是出得有點溫柔,因為事實上我已經是初老之年了。第二個就是中年以後人跟自己的對話。當然我們無時無刻不跟自己對話,但中年這個時間節點,是一個非常特別的時間節點。

幾個敏感詞

這個題目裡面有幾個敏感詞,第一個是尷尬的時間節點,中年或進行式的中年以後,而且無法讓它停止,它會持續地延伸,然後就變成初老之年了。在這個時間節點裡,我們回望過去,或者是說跟當下的自己,當下的自己由三個時間形成:一個是過去的自己,所以你在跟自己對話時,過去的自己會跑出來;另一個是未來的自己。因為是中年,而且是中年以後,中年以後的以後的初老年,你會去想,那麼剩下的人生,我要如何?我過去如何、現在如何,剩下的人生我可以如何?所以這個題目是要去回應有點尷尬的時間節點,這個時間的節點,它會召喚更多的時間性進來。

第二個也是一個很尷尬的永恆課題:我們知道我們永遠離不開的就是自己,我們帶著我們的肉身,不管你喜不喜歡它;我們帶著我們的靈魂,不管你了不了解它。基本上我們很難跟自己分手,就算你要跟自己分手,也會百般痛苦。所以我覺得這也是另一個尷尬的、而且是永恆的問題,就是自己,以及自己跟自己對話。

當映昕來找我談,說我們可以寫些什麼,我覺得這也許是一個文學亙古的母題,而對我個人而言,是我當下已經面臨了十數年的一個問題。當然在提問裡,也有年輕人提到「可是我只有十七歲呀!我也要思考自我」。當然我們每個階段都在思考自己。只是中年跟中年以後,三個時間會同時迸現,你會同時在自己的三個時間的宇宙當中,這就非常奇特。

我的家族

(投影片)這是我前不久發的一個臉書貼文,因為它跳出來,要我弄一個十年前後的照片,但明明這張下面的照片根本就不是十年前。上面的照片是我現在的照片,2025年;我是1962年出生的,下面這張照片是我二十歲,所以是四十幾年前。

但無論是臉書,或者是自己在某一個生命時間當下的遭遇,都經常喚起這樣的片刻,或是這樣的一個時間點,你會想到某一個時間點的自己,在上面的那個時間,想到下面的那個時間的自己。雖然那時間、那兩張照片可能會置換,但是我們會有無數這樣的時刻。那我們怎麼去面對這樣的當下時刻,透過文學又可以做什麼?

我覺得每個人的課題不一樣,我的課題就是我的家族。我的家族在很多人眼中,可能是榮光,因為我有一個作家祖父;我小時候只要寫一個作品,別人就會說:「她阿公是作家,所以她當然會寫作啊!」大家都知道這不是當然,但我就要背負這個。

我的家族又有一些暗影的籠罩,因為我是屬於白色恐怖的三代,我的父親跟母親是二代。無論是光或影,我想對於三代或者是後代來講,都是你不想去背負的,可是有時候,它就在那裡了,或者是它浸透成為你生命肌理的一部分,你沒有辦法把自己剖開,把那些東西找出來,無論你喜歡不喜歡,它已經完全跟你融在一起了。我到了很久之後才意識到,除非我面對它,否則我可能沒有辦法走開,因為它還是會如影隨形地跟著我。

我覺得每個人都有不同的課題,所以當這個「此刻」、這樣的畫面出現的時候,我們想的不一樣。比如說在各位的創作裡,我也看到每個人的節點不同,每個人思考的問題不同,我覺得非常有意思。

自己與自己的時差、平行宇宙

我們永遠跟自己是有時差的,我們好像跟自己共時存在,但其實我們跟每個共時的自己,都有時差,而且那個時差各式各樣,每個人都不同。

我覺得我一直跟自己有非常微妙的時差,2025年,我在63歲的當下;但是我有另外一個我,還擱延在另外一個時間當中。停泊在那個時間,並不是非常風和日麗,可能我想要出航但是擱淺了,沒有辦法離開那個時間。

我看了各位的作品,我發現每個人也有這個時間。我們自己跟自己的,各式各樣的時差,或者是有些人可能有一個未來夢想的時間,他可能一直活在那個未來性的時間當中。我們經常會同時並置兩個時間,一個是當下的時間;一個是過去的某個時間,或者是未來的某個時間。

所以我覺得我們本身就是平行宇宙的概念,自己跟自己的平行宇宙。我最近因為這些思考,非常喜歡去查關於多重宇宙、平行宇宙、廣義相對論跟量子力學,這種微觀跟巨觀的宇宙的概念,會發現這個概念提醒我很多,關於我自己本身,認識我自己,也可以用來面對日常當中的遭遇。

當然比較老生常談地說,在宇宙中我們真的像灰塵,其實是地球像灰塵,我們是灰塵中的灰塵這麼小。但是我們又可以無限大,一個人可能就穿插了多重的宇宙。各位的作品讓我看到,每個人都有多重宇宙,而且今天的你、明天的你、後天的你,每一天的你都有不同的面貌或是精神的樣態出現,非常有意思。

穿越、蟲洞與樹洞

也因為我們跟自己一直有時差,或者多重的自己一直在平行宇宙當中,所以生命中必須不斷尋找「蟲洞」來尋求「穿越」。就像宇宙蟲洞,我們會「啪」然後到另外一個時間、空間,去跟那個時空的自己對話。

通過穿越,我覺得最精彩的是,我們銘刻了更多時間的紋理。我們說我們在中年並置了三個時間線,那如果我可以找到穿越的蟲洞呢?假設那個蟲洞是文學,也許同時間我就穿越了三個時間線的三個我,我們會跋涉更多的人生道路,有更多的生命風景。我們跟我們自己,如果能夠找到一個通關密語,如果可以找到那個蟲洞,也許就可以開啟這種無限的穿越跟對話。

這個對話有時候不見得是愉悅的,很多作家朋友會告訴我,書寫是療癒的,但是書寫不是一次性的療癒。書寫是透過對話,在某一個特定的時空狀態中,感覺到自己和自己握手。你跟自己握手了,你們可以一起再往前走了,然後你又遭遇風雨,你又需要跟自己握手,那你又透過書寫 ...... 書寫不是百憂解,它不是一次解,它基本上是尋找一個能夠持續走下去的可能性。我也看到有夥伴在書寫裡提到,寫作或者是跟自己對話是為了持續,我覺得跟我的思考是很接近的。

我覺得文學可以是樹洞,也可以是蟲洞。樹洞跟蟲洞不一樣,樹洞是一個安頓、聆聽,蟲洞是穿越跟轉換。我2022年在鏡好聽訪問了11位作家,覺得他們都非常精彩。其實這是非常不好做的 podcast,妳得要先讀他們的東西,全部讀了以後再找題目,再跟他們對話,對話的不是我自己,對話的是這位作家。我訪問了11位作家,談他們的記憶,他們的文學樹洞。

我想分享,我當時找楊双子來訪問,先簡介作家楊双子,其實她本身就是一個穿越者,她穿越了很多,包括主體跟主體之間。很多人知道楊双子是雙胞胎,若慈跟若暉。楊若慈是我中興大學的學生,楊若暉是歷史系學生,當時我跟她們都非常接近,她開始走向創作的道路後,我看見她用文學穿越了她跟雙胞胎姊妹的生與死、存在與消失,穿越兩個主體之間;她的文學穿越了台灣的歷史軸線,在文學史定義中台灣第一個成熟的女作家楊千鶴。如果各位有看過她的《臺灣漫遊錄》,會知道裡頭有兩個「千鶴子」,這兩個千鶴怎麼互相對辯跟對話。這種主體分裂、主體對話,楊双子是透過兩個人,但事實上這也可以是一個人,也可以是你自己跟自己的對話。

因為她是我學生,《臺灣漫遊錄》得了金鼎獎之後,還沒得美國的獎(National Book Award for Translated Literature),我就邀請她來節目。當時引起一些爭議,我覺得爭議本身是好,這些論爭剛好可以衝擊到我們對文學邊界的想像。當時她告訴學生們,對她而言寫作是一個多重穿越,包括說她自己跟自己的生命故事,她跟雙胞胎姐妹,以及她所關懷的台灣歷史跟台灣現實,現實跟歷史的多重穿越。我覺得好的作家會看見自己在多重的時空維度當中,不斷能動轉換的位置,這個位置可以讓文學本身得到某種藝術的高度,也可以讓自己作為一個創作者得到某種自我療癒。

這段來做一個小總結,文學作為一個蟲洞,它有這樣的意涵:跨越疆界,無論是什麼樣的疆界,空間的、人跟人的、主體跟主體的,穿越時間以及打破線性時間的框架,其實我們沒有一直在時間線當中。穿透自我,也許我們物理上做不到時空旅行,可是在精神、靈魂、意識層面上,我們做得到時空旅行,而且是非常快速的穿越。這個穿越,我覺得會讓我們打開很多在現實中的僵局。它不一定真正帶來光明燦爛的未來,但是它可以開很多的氣窗,你可以召喚很多的光隙進來這個洞穴裡面。

找到自己的通關密語

第二個主題是,我們要怎麼找到自己的通關密語?對我來說,我的通關密語就是我一直要逃避的。很多的朋友都問「通關密語是什麼?」、「我要怎麼樣找到自己的通關密語?」,這個問題沒有任何人可以回答,所有通關密語都是屬於自己的。

而且通關密語可能是你一直不想面對、一直想遮蔽的,對我來說可能是我的家族吧。像開場跟各位分享的,原來我想要轉身離開的,可能恰恰就是我需要去面對、是我生命的課題,當我面對它了之後,會有很多的力量從這裡產生。但我要跟各位朋友分享,不要把這個力量想像得太過於機械化,好像吃了大力丸就能通關了。

我想用我不久在座談會裡說的一句話,跟各位分享究竟那種力量是怎樣的性質。在那個座談會,我又被介紹說我是楊逵的孫女,我從小就跟他一起住,我真的從滿月就跟他住,每次大概都會是這樣。然後他說,楊逵過世的時候,一大堆人去參加公祭儀式,我爸爸、媽媽、伯父都在場,可是參加儀式的人和家屬致意時,都是對著楊翠、都是去握楊翠的手,沒有握我爸爸的手,所以這是楊翠的榮光,他這樣介紹我出場。我聽了覺得真的是不行,這不是我的榮光。

我後來就出來說,其實我沒有一刻,包括現在拿著麥克風的此時此刻此秒,從我開始懂事之後、知道楊逵是誰之後,我沒有一刻不想要轉身離開,沒有一刻不想要不跟楊逵扯上關係。我每一刻都想要說:「我就是我自己,為什麼我要是「她」?」但是,每一刻內在都很掙扎、想要離開,可是又有另外一個力量把我留在原地。那種力量很痛苦,可是那可能就是我生命的力量,支持我走下去。

也許支持我們走下去的力量,不見得是那麼風光優美、景色宜人,可能跋山涉水、千巖萬壑,但是你會知道,這個力量支持你一天一天、一年一年,每一個過站,然後你會覺得這是有價值的有意義的。

我想跟各位講,家族不是我的榮光,或者是說榮光非常沉重,無論暗影或是榮光,都非常沉重,我一度希望它不要在我身上,但是最終我揹起了它。揹起它之後,我發現這種掙扎給了我更大的力量,這個掙扎形成一個辯證中的我,我自己不斷地跟自己辯證、拉扯、對話、協商、共處。因為我要這麼做,所以我身上產生了更大的力量,支撐我去面對。

比如說我曾經進入促轉會,也不止一次希望那時候沒有答應。去了促轉會後,才知道當大學老師有多麽 ...... 我不想用輕鬆這兩個字,可以說是輕快吧。當大學老師真的是輕快又清高許多。我去了一個會面對很多風雨的單位,我也不只一刻告訴自己,當時為什麼答應了?但是什麼支持我繼續走下去,並且我現在並沒有後悔,很辛苦但我並沒有後悔,就是那個辯證中的自己所產生的力量。

寫作之路

最早的時候,我的寫作是沒有楊逵的。真正開始寫作是國中到高中,當時我寫的是現在都不敢看的文章,非常為賦新詞強說愁。我那時候大量讀瓊瑤,我們60歲左右都看瓊瑤長大的,對吧。不是電視劇的瓊瑤,是看瓊瑤的小說。我是躲在棉被裡看瓊瑤的,我家非常小,只有十出頭坪,中間是餐桌,阿公睡那個通舖、我睡這個通舖,如果我開燈,老人家會醒,我埋在棉被裡,拿檯燈,有時候拿手電筒,這樣子去看。看的時候非常感動,大多數我都看到哭,忘我的哭,然後棉被就被掀開了,我阿公楊逵就站在旁邊。

第一次發生看瓊瑤痛哭被掀開棉被的時候,阿公掀開棉被的那一剎那,非常緊張,這個小女孩怎麼半夜痛哭呢?然後就看到我正在讀一本書,滿臉都是淚水。因為他也是文人嘛,他把書拿過去,看妳到底看了什麼書?看了兩三頁,丟給我說:「妳有夠三八的!半夜看書哭成這樣,是在哭什麼?」看了兩頁就覺得不是他的菜。但我還是繼續偷看瓊瑤,上課偷看、半夜在棉被偷看。

對我而言,少女時我的文學就是浪漫、言情的。台中女中畢業的時候,我跟同學互相發誓,說以後我們一定要找到白馬王子,當我們每個人找到白馬王子要結婚時,一定要一站一站地去參加婚禮,幻想自己穿上白紗有多麼的美麗,想像中的文學就只有這個。我知道楊逵是作家,但不知道他的作品到底是有什麼好,那不是我的菜,一開始其實是這樣。

(投影片)這是我當時的筆記本,只想要亂寫東西,不想要考試,找書來看、想好好讀書,是因為留長髮真美啊。看到捧書、長髮、談天說笑的大學生,就覺得自己要當大學生,是非常無聊的浪漫主義,但是很可愛。高中所有作品,我現在都有點不敢看,並不是寫得不好,而是有點害羞,但我覺得那是人生的過程,如果回到那時,我可能還是會過這種人生吧!

想飛的花園女孩

但是你跟這個世界的關係還有更多因緣,因為我有一個家族,大家看到畫面上右下角小女孩就是我,我後面乾巴巴、瘦癟癟的老人就是楊逵。我覺得每個人都有生命的課題,各位可以再繼續用寫作回應自己的課題,那我的課題就是「我叫楊翠這件事」。

我為什麼會叫楊翠呢?我1962年出生,楊逵1949到1961年在綠島。61年他期滿歸家,夢想要找地方弄一個農場,找到高雄鳥松有個法拍地。他去看了說:「哇!天啊!」他出來的時候是春天,當時橘子開始在開花結小實了,他是浪漫主義者,就開始幻想如果買了這塊地,立刻就會有第一波的收成。結果他沒想到,他只買了地上物,沒有買到地皮,也就是說他買到橘子、芭樂、香蕉,地皮的主人不肯再租給人家種果實,反正就發生糾紛,最後等於就是費了錢、背了債務,慢慢地流浪。我還沒有出生的時候,他們曾經住過豬舍,一家十幾個人住在現在台中的台灣大道,人家廢棄的豬舍,楊逵相中了豬舍後面石頭山上的一塊地,開闢了「東海花園」。住豬舍是1961年底,然後買大肚山的時候 是1962年。

當時大家都說大肚山是石頭山,不可能長出花,我媽媽是1962年懷我,我是1962年10月出生的,恰好就是他買那塊地、所有人都質疑這塊地絕對無法種花的時候,他說新生命滿月就帶回家,取名叫楊翠,說東海花園以後會青翠一片。所以各位朋友就知道,我從一出生就背負著一個符碼,那個符碼是東海花園以後會青翠一片。很多人說:「楊逵十多個孫女,為什麼是妳?妳真的好幸運喔!」我只是剛好生得不巧而已,就被取名叫翠,就必須要背負著這個符碼,作為一個文人墨客的隱喻,一直處在他身邊,讓他覺得這個隱喻終有一天可以變成真實。因為這樣,其實我是從小一直跟他居住,這就是我的成長過程。

(投影片)這張照片,是我決定我再也不要跟這個老人住在這座山上的時候!這是 1981年,我考大學聯考的時候。比較年輕的朋友可能不知道,那個年代是依照去年成績標準先填志願的,填了再去考試,落點在哪就是哪,一翻兩瞪眼,沒有其他可能。因為東海花園離東海大學很近,聽得到那邊的風聲,走路五分鐘就到教室,我高三的時候,阿公每次都會特別講一句很可怕的「都市鬼話」:「阿翠妳以後就去讀東海歷史系,打鐘再走過去都還來得及。」我那時候聽了覺得雞皮疙瘩,這太可怕了!我的一生全部都要埋葬在這座山上,覺得我沒有未來了。我那時希望能走出去看世界,特別是台北,這是我們那個年代文化想像的高原地標。在1980年代初,東海是私立學校,很前面的志願,所以當時填志願時,確實是有想要填,但是想應該不會進去吧!阿公一直問我:「妳有沒有填?」最後我中部學校全部跳過,一個都沒填,填了輔大歷史系。

那個年代放榜沒有什麼網路查詢,要去聽收音機、買報紙,在一大欄的榜單,密密麻麻的名字當中去找自己。我妹妹跟她的朋友講,從最後面的學校看就好了,如果我姊姊沒有在後面的學校,就是沒考上。放榜時阿公問我:「妳有考上東海歷史系嗎?」這個鬼故事就是,如果我填了,我真的就是東海歷史系了!這是非常可怕的事。可是我要告訴他,我成績沒那麼差,我是可以考上的。我高中的時候沒有認真讀書,都在寫東西跟看小說,我要證明我沒那麼差,所以就跟我阿公講說:「喔!我的成績剛好是東海歷史系,但我沒有填東海,所以我要去輔大了!」阿公三天不跟我講話。

也因為這樣子,我離開了東海,而我阿公剛好在1981年那年,因為咳嗽太久,感冒引發氣喘。當時第二代們說,這樣不行,如果楊翠沒有念東海的話,就沒有人陪他,阿公就得離開東海花園了。各位可能現在聽出來了,我從1981年考大學那一年,到現在2025年,這40多年我都在歉疚當中。因為這個虧欠,因為我填志願,沒有留在東海,以至於我阿公後面那幾年,到1985過世那一年,四年流浪了五個地方,對老人家應該是蠻傷的。我覺得這是我人生當中蠻大的虧欠,因為我覺得如果我沒有想飛,也許我可以陪他更久,而他能夠安穩的在他最喜歡的地方繼續生活,創作更多東西。也許可以活過台灣的解嚴,可以真的看見1987年,他一生的努力,可以看見自由的台灣的到來,這是我最大的遺憾。

拋入虛空的夢想磚

1981年我大一,1985年是大四下學期,正要考研究所前夕,我阿公過世了,3月12號,所以這是最後的幾張照片。為什麼我對時間那麼敏感,我1981年到台北,我已經知道我不適合台北,那時候已經很想回家,我每天都覺得住在山上,是我身心最輕鬆的時候。但是1985年阿公過世之後我才意識到,我們不是共時存在的,或是說我們是有時差的,老人的時間感跟少年的時間感迥然不同。老人的時間感,他在黃昏的時間感跟你在看落日的時候一樣,你以為還那麼燦爛,你以為它可以守在那個剎那,但你只要一眨眼,你只要一個不小心,低頭吃一個麵包、喝一口水,再一抬頭它就掉下去了。但是少年的時間會覺得 OK 沒關係,我大學四年畢業後就可以再回東海了,但我阿公等不到我考回去了。「夢想磚」是阿公東海花園文化園區的夢想,也是我陪伴他一起實踐的夢想,終於接不住了。

我們當時有給大家瞻仰遺容,我給他放了一支筆,旁邊是我父親,我哭得非常傷心,我父親安慰我,在那個時候,22歲的我之前大半的人生都是跟阿公一起住,我所有的喜怒哀樂,包括我的憤怒,我的眼睛蠻大顆的,天生就有阿公給我的眼袋,年輕的時候是臥蠶,但是一哭了就變眼袋。我只要一跟阿公吵架我就哭,然後阿公不理我。我第二天眼睛腫一大包去學校,我同學會問:「妳又跟妳阿公吵架啦?」這個是經常發生的事情,每個禮拜好多次。所有的爭執、回憶都是跟阿公一起的,妳不可能拋得掉。所以妳最後會擱淺在一個妳需要永遠去回顧的時間點。

這張照片我當時沒有覺得很可貴,這是楊逵的作品,〈壓不扁的玫瑰〉首次進入國中課本。第一屆讀到的,是我懷恩中學的上屆同學,我是第二屆讀到楊逵的作品,我記得國文老師翻開那一頁時,從作者簡介就開始皺眉頭,因為之前沒有這一篇:「楊逵這個人我不認識,他應該是虛構的,他應該不存在。」那個老師,因為他從中國大陸來的,我覺得他有某種獨特的體會,他可能覺得這應該有故事,應該不是一個真實的人,這個作品應該是托什麼人名之筆而寫的故事。然後我們的同學說:「老師老師!真的有這個人,他的孫女在我們班上。」後來懷恩中學四班,分成兩班讓楊逵來談,這應該是楊逵首次在國中談自己的作品,當時我就坐在下面看他,然後覺得有一點丟臉,突然間又回到小時候。

他(在照片裡)已經穿得夠好,但基本上他只有兩件外出服,穿到磨得差不多了。我們如果到市區去買菜,車實在太多,阿公都會想牽孫女的手過馬路,我一定把他甩開,覺得丟臉死了,這個糟老頭為什麼要牽我。我知道我錯了,但是少女就是會覺得很丟臉。他還要叫我去賣花,他的花真的有夠醜,我從來都賣不出去,我把花帶到小學的課堂,同學還說:「楊翠,你們家的花怎麼那麼醜?」我成長過程當中的暗影,其實還來自於我沒有跟父母一起住,從小需要做很多的家務,只有一個老的、一個小的,所以我從小學就要自己煮飯、帶便當,我的便當並不好看,但我的中學是貴族學校,只要一打開便當,我都覺得不好意思。

成長過程當中,很多印記的銘刻是很複雜的,到很後面我才能夠去解讀,這些東西都是我的資產,不是我的負債,那需要時間。所以我剛剛為什麼會講,我們都多重了我們自己,除非解開前面那個心結,否則現在的你不可能是輕鬆、輕快的。

走在回家的道路上

阿公是一個曾經被歷史遺忘的文學老人,坐臥寒冰床十數年才重新出土,對我而言他的東西非常沉重,我跟學生講,他們也會覺得非常沉重,可是那沉重他們可以不用去面對,但卻是我生命的本身。我曾經以為他是很老的人,但後來才發現,我從他身上不斷汲取了很多生命養分;我曾經想要把他甩開,但後來真的很認真去讀他的文學,發現非常樂觀主義,有向陽的精神,所以他才會說:「能源在我身,能源在我心; 在冰山底下過活七十年,雖然到處碰壁,卻未曾凍僵!」他是有生命火種的,那火種我後來一直從他身上取用了非常多。

從那時候到現在,我一直走在回家的道路上,包括今天跟各位分享、我所有研究、教學、寫作,或是我的社會參與。我沒有很認真寫作、沒有認真出版。我的好朋友,不管廖玉蕙、路寒袖或吳晟老師都經常罵我,我的散文如果有出版,可能八、九本跑不掉,但是隔了幾年之後就會發現,那些都過時了,就不想要再集結了,就這樣子一年一年拖下去。但是每個寫作的當下,我還是覺得療癒自己。對我來講,寫作不是出版或是成為作家這件事情,而是書寫過程當中,面見自己、跟自己說話這件事情是重要的,以及書寫的當下。

(投影片)這張照片是1985年,阿公過世是3月12號,我9月開學重新回到東海大學,去唸東海歷史所碩士班。我那時非常浪漫,因為贖罪心理,東海花園已經無法住了,我租房子,在東海別墅,就覺得每天都要帶書,然後到花園、「廢園」去守在阿公、阿嬤的墳墓旁,在那邊閱讀一個下午,看到黃昏了再慢慢踱步。那時候我留非常長的頭髮,捧著書,好像很浪漫的樣子。各位無法想像,我第一個感受到的是,我不斷被蚊子圍攻,根本無法浪漫。坐在那邊打開書開始要看,「阿公我來囉!阿嬤我來囉!」然後被蚊子一直圍攻,被咬到落荒而逃。下一天我就想,不行,我還是得要來,這件事情是我的承諾,就帶了蚊香。那時候沒有電蚊香,只有那種綠油油、一圈一圈的鱷魚蚊香,我自己都快被暈死了,蚊子還是繼續來,牠真的是太久沒有吃到人血了,繼續圍攻。

那是我第一次體會到「時間」這件事,原來已經日暮昏黃,故鄉這麼快就蒼老。我不過是去唸大學四年,阿公不過才過世半年,但是故鄉已經老去,我要用更長的時間,不斷長途跋涉,才能夠回家。我不知道那個家在哪裡,它不是一個物理性、真實存在的家,那是一個我一直想要去尋找,能夠安頓我自己的原鄉,但在物理上的家,就是蚊子跟雜草的天堂。

從綺麗少女到歷史原愛

剛剛跟各位分享到,每個人找通關密語之前,要先找出自己生命當中,到底需要去打開哪一個暗示,你要找通關密語,先要去打開生命當中的那一個X檔案、那個結節,你才能夠打開一條道路,才能夠走出去。那對我來講,可能就是家族還有我生命當中,跟阿公的這些相處過程裡面。無論是正面的,我從他身上認識到的台灣的歷史;或者是負面的,我覺得自己人生當中有一些追求,但是可能被大肚山阻隔了,雖然它沒有很高。

我重新回來之後,發現我的原初一直在那裡,我從跟阿公的相處過程中,一直聆聽,聽他跟別人聊天,很多來訪問他的人,問他問題的時候,其實我聽見了,我只是拒絕承認我聽見它。包括文學該寫什麼,不能感動你自己,就無法感動別人,這些東西其實我從小都聽過。

我想起有一次,大家說他是作家,我心裡想:「蛤!他是作家?這不對吧?」阿公確實是不像一般農人,我也不知道一般農人長什麼樣子,可是他會讀書、會寫東西,還會拿著放大鏡在唸英文。只是國中的時候他就破功了,我叫他教我幾句英文,讓我不要輸在起跑點,但我去講的時候被人家笑死,因為他那個日本腔的英文很可怕,比如我說:「那你教我老師怎麼講?」他就說:「剃甲」。(笑)大家說他是作家,可是我記憶中的國小、國中,阿公寫東西常常會問說:「阿翠啊,這個字要怎麼寫?」或是把他的稿子拿給國中或者國小五、六年級的我看,問我有什麼意見。我就想,那我不是作家的老師嗎?當作家真的是太容易了,我應該也可以成為作家。

於是我想說,雖然我是作家的老師,我還是寫一篇文章,讓你幫我看看,提點意見。那篇作品我記得非常清楚,因為我得到的回應,當時讓我有點不以為然。我寫了一個發生在長白山上,然後還下雪,時空場景是這樣的一個故事,一家人的故事。他幫我看了之後,就問我:「妳看過雪嗎?」我確實沒有看過雪。「妳知道長白山在哪?」我說我知道,在中國地圖上有見過。他問我下雪的溫度是什麼,我說我不知道,但我可以想像呀,他建議我還是先寫我知道的、我見過的,我可以感受的,之後我的想像就可以有更豐饒的土壤,長出更美好的想像,而不是天馬行空、沒有根據的想像。

我當時不懂,覺得為什麼長白山、雪不可以?而你還要問我字怎麼寫。其實我到很後來才知道,因為他是屬於「跨越語言世代」的作家,他40歲以前是在戰前,40歲以後在戰後,所以他40歲才開始學中文。我不想這樣講,但是他中文很多的精進是因為他被關在綠島。綠島有來自全中華民國各省的囚犯,他從他們身上學習了很多,也採集了很多民歌、民謠,不只是台灣的、在地的,還有中國各省的。那時候他想要寫街頭劇,街頭劇是要一邊唱的,所以就收集了很多那樣的東西。我那時候不知道,他們那個世代都非常的謙虛,希望更精進,所以連一個小學生都願意問。

等到我重新回家,這些東西也重新回來了,包括文學跟現實的關係,怎麼樣寫我真的能感受到,我生活裡面的經驗,還有這塊島嶼曾經發生過的,阿公的故事全部都被調出來了。原來他跟那些來找他的人說的那些故事,我都是記得的,這也是我後來會做台灣史研究非常關鍵的原因。

性別研究

為什麼我會做性別研究,第一是因為我從阿公的身上去看見我的阿嬤。原來阿嬤是更被遺忘的一群,日治時期有一群知識女性,她們做了非常多,為當代女性打開了我們自由空間,阿嬤等於是那個時代的婦女運動者和社會運動者,當時非常優秀、非常勇敢才能踏出那步,但是是被遺忘的。

第二是我的母親,我後來才發現,原來我在青春期一直對抗著的母親,她的生命經驗是這樣的。我最後會感覺到,我是因為父親跟母親吞進了所有的黑暗,吐出一點點的光,才養成了我。佛家說人生難得,其實一個人的肉身是被很多東西寄養而成的,每一個人不一樣,那我可能就是我的父親和母親。

我寫我阿嬤的〈從土匪婆到賣花婆〉。土匪婆是說她日治時期敢於當「土匪」,反抗日本人,戰後她專門賣花。我阿公一直以為他的花很好賣,因為阿嬤如果賣不完,怕阿公難過,就會把花拿到廟裡面去插,有時候去找我爸爸拿些零錢,或是因為她人面廣,有些人買她一束花,會給更多的錢,反正阿嬤就會帶回應該有的錢。從我所謂「番婆阿嬤」的歷史又看見,我是有原住民血統的,我阿公有平埔族血統,我阿嬤的阿嬤是排灣族,原來台灣有這麼多的混血。我覺得台灣最可貴的是多元性跟混雜性,我們不是「純種狗」、純種血脈的概念,我們是很多元的主體。所以重新回去之後,我覺得這對我自己而言是非常珍貴的。

因政治陷入暗黑海域的家族

政治受難者第二代其實非常辛苦。長輩的受害有各種原因,他們(阿公楊逵、外公董登源)都是1949年被帶走的,我母親當時11歲,父親當時13歲。董登源跟楊逵兩個人完全不認識,他們兩個同時被抓到綠島,關在那邊,楊逵比較年長,是知識份子,董登源是高雄鋁廠的工人,所以很尊敬他。

當時我父親去面會,董登源剛好在會客室當雜役,想說自己的女兒應該嫁不出去了,那個年代大部分的人都不願意跟政治犯家庭聯姻,看到這個年輕人好像還可以,看起來老實可靠,就去攀談:「你沒定親?你是楊逵的兒子?」他想了一計:等這個年輕人面會結束,要從高雄上岸回中部,托他拿封信去給他的女兒。他的說法是,因為在這邊寄信要被檢查,而且要很久才會寄到,你剛好要去高雄,可不可以幫我拿這一封信給我女兒?我爸爸就說好啊。那一封信,據我媽媽說,上面就是寫:拿信來的這個年輕人老實可靠,他的爸爸跟我一樣,也在這裡被關,你們兩個不用互相嫌棄,可以交往。

這個女兒這麼美麗,這是我媽媽的相片,放在照相館當看板,是照相館收了之後寄回來給我們的。看起來很貴族,其實她一年就是這麼一次,把她剃頭賺的錢,她11歲就當理髮師,去剪一塊布,做一件洋裝,穿著到照相館,披肩、書都是照相館道具,然後「咔嚓!」拍一張,之後衣服就束諸高閣。到我高中,媽媽的衣服我都還能穿,我偷偷去她的櫃子把她的衣服偷出來穿。她的青春就只有這樣子,就是這麼一剎那,很虛幻的存在,所以我們說照片不一定是真的。

我問我媽說:「這樣妳就跟人家交往喔?」我媽說,因為她也不知道未來能怎樣。她當理髮師時,曾經有一個大學生追求她,她回家跟她媽媽說:「媽,我可以接受他嗎?」她媽媽說:「我們的竹筷子,別想去夾別人的雞肉絲。」就是門不當戶不對,妳別想!所以因此就有了我,我不可能不去面對,如果沒有那段歷史,楊翠不會也不必存在。那對我來講,但願不必有我。因為如果沒有我,很可能表示沒有那段歷史,我的父親不用13歲就因此埋下恐懼跟陰影的種子在他身上,1999年他等於是政治暴力創傷症候群發作,住進精神病房,他不用受這樣的苦。

我後來有很多書寫,都是因為我要去重新看見他們,透過文學書寫,自己跟自己找到可以通聯的橋樑。2016年,我寫了阿公的傳記,又做了楊逵的特展。我只是一個文字工作者,竟然被邀請去規劃特展,而我竟然膽敢答應了,是因為我覺得這好像是我必須要走的一條路。我還在台中港區藝術中心策了一個可能到現在為止唯一的「受難者家族藝術聯展」,展出的都是我們這個家族的藝術自我療癒。

大家知道藝術可以治療,對我來講可能書寫就是一個藝術治療。我爸爸2020年過世,他過世前幾年,每天早上一直做的事情就是寫《和平宣言》,就是讓楊逵被關12年的那篇文章。楊逵是文字獄,《和平宣言》只有600多字,他因為600多字被關了12年。我爸爸每天早上練毛筆、寫小楷,他墨寶很多。我爸爸很會寫毛筆字,我們家以前比較窮的時候,他過年都在菜市場擺攤揮毫賣春聯。他就跟我講說:「我一個多鐘頭就寫好了一篇,可是我爸爸一篇就被關了十二年。」

我們展出了《和平宣言》、我姑丈的畫,我姑媽的手工花,就是東海花園的花卉,也展出了我妹妹畫的東海花園,她在畫的人是我,背著書包到東海大學,被迫去賣花,非常苦命;還有我弟弟很厲害,做了東海花園的模型。他們真的太厲害,我什麼都不會,我把我兒子的碩士論文放在那邊,想說不然你也展一下好了。這個藝術聯展真的療癒了我們,重新回顧我們在東海花園的生活,透過這個創作,找到了我們回家的道路。

在楊逵逝世30週年的時候,我們辦了音樂演唱會。最開心的是楊逵是一個音痴,他唱一首歌十次不會長一樣,我也因為這樣非常怨恨,因為我也是一個音痴,但是他寫了很多歌曲,他寫的街頭劇裡也用五線譜採集了很多歌謠,我都不知道他有沒有寫錯,他的詩文也被做成許多的歌,我覺得非常有意思。

暗影與陽光,安居與流浪

對我來說,我所有的通關密語應該就是家族暗影。我打開了它之後,可以看見前一個世代吞入了所有的暗影,餵養了我,所以我必須要承認,我是一個樂觀的人,我還蠻正面思考的,我蠻有正能量的。我之前在促轉會的時候,好幾次覺得快撐不下去了,但是還好我有這個東西,可以讓撐下去。我覺得它不是我自己養成的,我沒有這樣的能耐,而是因為我的家族,至少是我的父親、母親,用他們的暗影來餵養我,讓我覺得我的存在是需要感恩的,我是被餵養成長的,我生命的光,是他們燃盡了黑暗才有的,這對我而言是最大的一個體悟。

而它也是一個隱喻,從日治時期以來,台灣歷史上有非常多爭取自由平等,以肉身鑄劍的人,當時少有的知識分子,他們可以為自己成就更多,他們為什麼要選擇,像楊逵日治時期被抓去關了十次,戰後被關了兩次,一次差點判死刑、一次12年。這些都為我們打造了台灣現在,無論大家覺得鬧哄哄、很嘈擾,有時會覺得不安,但是我們還是必須承認,我們是有說話自由的國家、說話自由的島嶼,它不是平白掉下來的。就像我的父母吞入黑暗餵養了我一樣,前輩們也用肉身鑄成了今天的台灣。

所以我會如何介紹我自己呢?其實真正的我想要去流浪,我最大的希望就是去日本流浪的時候,買一張JR的票,坐到哪裡就停留哪裡,沒有真正的目的地,或者是找一塊地種花種菜,安居跟流浪。各位可能很難想像,我第一次到東華大學,我一看宿舍有大院子,就覺得太棒了,我可以種菜,我應該是校園裡面唯一一個種菜的老師。蚊子真的太多了,我是只露出兩隻眼睛在種菜,穿上雨衣、穿上牛仔褲,還是被咬到爆,我的老公不敢出去,他覺得我去「割肉餵鷹」就好,他待在玻璃窗裡為我加油。菜終於種起來了,可是被非洲大蝸牛吃到最後只收成五根空心菜,但我還是覺得非常開心。

可能我的願望就是這樣,去坐火車,要不然就是找一個安居地,不要接電話,不要看電郵。我總是交替兩種心情,總是想要轉身離去告別一切,以孤獨餵養自己,但是每個當下,我又更深地走進這個世界,也因為這樣產生了開場提到的自我辯證的力量。這個力量,是成為今天的我、能夠還微笑著的我的力量。

對「給自己的情書」徵文活動的觀察

楊翠:我分享了自己從打開家族的暗示、通關密語、找到和自己對話的那條路徑跟線索,這過程當中有很多的痛苦,也不是那麼愉悅,但是我覺得我很篤定,也沒有後悔。回來看這次徵文我所看見的部分:

第一個是跟我一樣,很多朋友都在回顧生命中的節點,原來中年或中年以後,我們可能都會陸陸續續地去回顧生命中的很多節點,我看到的篇章裡面,大概歸納了一些回顧的節點。

有些人回顧的是很高光的節點。破記錄的時刻、榮耀的時刻,但是通過書寫告訴我們的是,現在回想起來,那個高光、破紀錄或榮耀的此刻,可能剛剛好是孤獨的延伸,並不是他現在特別想要回去或重新抓取的,他在反思那個時刻,真的是我想要的嗎?我當時汲汲營營可能就想要追求這個,可是這真的是我要的嗎?有好幾位朋友做了這個部分的反思。

另外有些節點,可能是有些當下能不能夠微調、能不能修正、能不能重來。我剛剛跟各位分享:我有。我在想,如果我當時真的填了東海歷史系,非常悲催地留在大肚山上、東海花園,可是我相信,我有一天依然還是會走。很多朋友分享會想說那個節點,如果我調整了,會不會現在的我不一樣;可是現在的我,不就是因為我當時做了這個決定,才成為這個我了嗎?如果我想去微調,我就不能接受現在的我,我不接受現在的我,那麼我要如何跟現在的我對話?有好幾篇是思考這個問題。

有另外幾篇我覺得蠻有趣,那時候很痛苦,覺得再也不要經歷了,一定要立刻離開這個生命情境,可是現在想起來,那個時候的痛苦、恐懼、無奈,也許才有今天的我,能夠在後來的時刻裡面,面對更多、更大的風雨。像我剛剛說,我父母所經歷的黑暗,或者是我童年時在大肚山上的孤獨,因為那個孤獨,我到現在63歲,還經常會自言自語。那時候因為太孤獨了,我會把課本上家庭的杯碗瓢盆剪下來,娃娃人物也剪下來,他們家的廚房、客廳也剪下來,自己扮家家酒,自己扮演老大、老二、老三,所有的兄弟姐妹,然候自得其樂。我覺得那時候的孤獨,對於現在的我而言都是有意義的,因為等於是自己成為了五個我,自己跟自己對話,這就是文學的基底。

另外有些朋友的節點,我看到幾篇是當年離家,決定走向遠方的那一刻,有想要把自己留在那裡,但最後還是走了。那走了到底是可嘆的、有遺憾的,或者是留下更多時間和空間的間距?這個間距產生了更多的間隙,可能比我們永遠待在同一個地方開得更多,生命的可能性會更大。

而另外一個節點,是怎麼樣把自己從荒蕪的海域打撈起來的那一刻。書寫自己在傷痛的當下,如何跟自己一直不斷地糾纏、互相拉扯,當然在寫作的時刻都是已經把自己打撈起來,重新再面見自己。

另外也因此產生了很多「我跟我的對話」,很多篇章是自我,還有自我想像中跟自我期待中的自我對話,寫到以前希望自己做這樣的人,因為想要成為這樣的人,反過來剝奪或者是剝削了自己。我覺得每個人都經常在剝削自己,最後還是要對自己好一點,這是我63歲的體悟。我們常常受困於自己想像跟期待中的我,我們也許會指認它是別人想像或期待中的我,可是不要忽略了,我們可能已經不由自主,而且很深刻地內化了別人期待跟想像中的那個我,真正影響我們的,不是別人的那個我,而是最後它最後成為自己期待中的我。我給自己很多功課、要求、門檻。我是大學老師嘛,我常常都會跟我學生講,你要放過自己,不要給自己太大壓力。這些作品當中,也有這樣子,若干年後回顧,覺得其實應該要給自己更寬、更鬆,以及更自由和想像的自己。

有些人會問,那個期待中的自我,是自我誤識和誤區,我曾經一度成為期待中的我,所以我非常的拉扯、痛苦、掙扎,那我到底要否認那個我,還是要認同那個我?也有很多這樣的文章。我想要跟各位分享的是,沒有錯,我會告訴自己,我們不必一直活在「自我期待中的我」的圖像中,但是,過去因為自我誤識,或是對自己的期待而形成的那個我,也不必否認它。像我剛剛講,兒女情長、看言情小說的那個年代寫的文章,我今天不敢看,但是不敢看不表示我否定那個時候的我的存在。每一個我都是我,應該要這樣想你才能夠跟自己和解、跟自己共處。

跟各種自己協商共處,自體自癒,再向前方風雨前行,是我從這些徵文整體的觀察。有很多朋友都認知到,不是我現在想通了,前方就沒有風雨,前方自有風雨,但是你知道怎麼跟自己共處了,受創的時候、沉下去的時候,能夠再把自己打撈上岸,我覺得這才是我們透過書寫所要尋找的可能性。

最後的觀察是,「三日書」這個書寫到底對自己有什麼作用?上山下海、多方繞行、遭遇自身,是我看了各位的書寫最大的感受。特別想分享其中一篇我很喜歡的比喻,他寫三天書寫像三次潛水,第一次在水底發現暗流,第二次因為一定想要逃出暗流,浮在水面被光點照亮,第三次停在深處,看見恐懼的影子與我並肩游動。這恰恰跟我要分享的非常貼合,你不是跟完全治癒了的你一起往前走,而是跟可能還帶著傷的你 、還有些破洞的你,可能還是跟自己嘔氣的你,一起走向前方的風雨,但是並肩遊動。非常感謝很多朋友的分享,跟我要和各位分享的其實都有非常多交疊。

問答環節

聽眾1:關於書寫傷痛的過往,有什麼要提醒的?

楊翠:這個我特別想回應。書寫過往絕對不是吞下百憂解這麼簡單,書寫傷痛的過往一定會不愉快,一定會經歷陣痛感,就像你穿越暗影、黑霧,你會覺得那個黑霧讓你喘不過氣、無法呼吸。書寫傷痛這件事情,你可能會再度經歷痛,但是我覺得你會找到屬於你自己的出路。這個過程不要把它想像得太過於輕簡,也許你就可以有更多準備。但是我跟各位說,通過一而再、再而三的書寫,你會找到自己跟這個痛的對話、協商共處的路,你不可能真的把它弄不見。

我記得一個很好的朋友,他有六年都在看精神科醫師、做療程,六年後,醫師跟他講可以不用來了,他問醫師:「我痊癒了嗎?」醫師說,從他們的角度來講,沒有所謂真正的「痊癒」。我們每個人,基本上都背負著東西,每個所謂的「正常人」都背負著。找到方法跟它協商共處,是一個最好的方式。我的提醒是,如果寫得真的太痛苦就停下來,沒有一定要寫,不一定要在那個當下去經歷,但也許有一天你會找到可以通過的方法,會找到通關密語。

聽眾2:書寫的持續性如何養成?如何堅持每天都寫?

楊翠:我是屬於每天都會寫札記的人,尤其是有臉書之後,但是我沒有認為每天要維持寫文學創作,先把書寫成為生活的一部分比較重要。先不要想要成為作家、發表作品,一旦你今天想到要發表,或者要去參加文學獎,也會去評估這個文學獎的參與者,哪篇文章要寄給哪個文學獎比較容易得獎,我經常擔任文學獎評審,也多少知道。我覺得後面這樣都是好的、都是可以的,可是剛開始寫的時候要更自由一點,自由地跟自己說話,你寫成了篇章、修改了,再慢慢來想要投稿到哪一個單位會比較適合。

我覺得任何的堅持跟強迫自己,都是有點辛苦的,都是對自己有點暴力的,我覺得還是更自在,今天有什麼感受,可以寫兩行就兩行,寫一段就寫一段,有更深的感受就寫多一點,回到生活、回到自己說話原初的慾望,寫作就是說話的原初慾望,回到這個我覺得你會更自由。

聽眾3:進促轉會前後,對老師的寫作思考有什麼差異嗎?

楊翠:我必須要老實講,沒有太大差異。我之所以當時會答應,雖然我後來有點後悔,因為我不知道原來那個機關是這樣,那是一個新的機關,沒有人知道它會怎樣,我是一個學者,所有進去的委員,真的以為是做台灣轉型正義方案的規劃和研究,所以我們要看很多的檔案,然後寫論文、做研究笑。我沒想到會做這麼多行政工作。老實說,進去前有點幼稚,但是我覺得,當時的初衷就是這跟我的家族有關、跟台灣史有關,所以它只是不同的通路,但是殊途同歸。我要去問的問題,跟我要回應的自我的問題,是一樣的,所以沒有太大差異。

如果要說有什麼差異的話,我覺得進去的這三年中,自己成長蠻多的。我原本就是一個喜歡文學的學者、教育工作者,現實的部分相對沒有那麼地了解,可是我覺得文學作家不能夠昧於現實,自己關在自己的閣樓當中,我們還是需要打開看現實的窗戶。那個工作讓我在很密集的時間當中,非常赤裸裸跟鮮活地看見了現實,我覺得對我在思考問題的敏銳度是有幫助的。

聽眾4:寫作跟散文有什麼差異?

楊翠:應該這樣講,作文跟散文有什麼差異?國中、高中或者是大學聯考寫的作文,我們不會認為那是文學,因為那是被框架在一個固定的框框。很多散文名家,他們選擇用散文,因為散文幾乎是最自由的文體。詩很難論理,但是散文可以論理,詩論理要寫得好真的非常不容易,不是說完全不行,但要非常高明;小說如果要論理的話,真的非常難看;但是知性散文可以把論理寫得很好。所以,散文寬度最寬、自由度最高,但是並不是蕪雜、沒有邊界。一般我們會說散文要寫景不華,寫景,可是不是很虛華的景觀,你要天上人間,有人味、有溫度、有暖度。寫情不膩;1要拿捏適切的距離和情感的收放,這是困難的。說理不俗,可以論述道理,作文跟好的知性散文的不同會呈現在結構,還有最重要的就是創見。

另外就是敘事,散文最重要就是細節的拿捏跟刪減。散文不像小說,靠人物形象跟故事情節來吸引人,它靠的是描述、敘事。今天寫阿嬤的故事好了,你不能一直講阿嬤很可憐,從小時候到老都很可憐。可憐講了三次就不可憐了,你需要用很多細節、小故事去講阿嬤的故事。散文我覺得很重要的,是要有日常性、生活實感。可是要去選擇有效的細節,才不會被認為是繁瑣、流水帳。因此如果你要檢視自己的散文是不是好的文學作品,這些寫景、寫情、寫理先不談,最主要是你要怎麼選擇、怎麼剪裁好的細節進來,這非常關鍵。

我曾經在社區公民大學當過專任老師,當時我開了非常有趣的兩門課,一門是女性主義與流行文化,一門是讀寫女性生命史。那是1999年,我一個女老師,那時候還算年輕、不到40歲,大部分來參加的是退休男性,帶著非常挑戰的眼神在看妳上課,另外有一些阿嬤。我要他們寫生命史,有個阿嬤就告訴我:「老師妳不要叫我寫作業!」我問為什麼,她說自己因為搶不過家裡的電視,家裡有兩台電視,一台要給孫子、孫女看;一台要給兒子、媳婦看,他們上班回來太辛苦了,沒有電視看,看到公民大學的海報,想說不然來上一下。有一個阿公也說「妳不要叫我寫作業!」 他上課是為了戒菸,想著至少上課時間不抽菸。我跟他們說,每一個人都有說故事的能力,剛開始可以用你的方式去說故事,這兩個阿公阿嬤,後來成果展都非常的精彩。

阿嬤在包包裡放一個麥克風,剛開始很尷尬,後來她習慣了,想到就自己錄音,先用聲音轉換成文字,再慢慢去修,真的把她的生命故事說得非常精彩。所以在社區公民大學,你就會看見阿嬤突然間變成了素人作家,阿公本來是要戒菸的,菸好像也沒戒掉,他多了一個文學創作,有些真的出版了好幾本書,然後也能寫詩。還有阿公跟阿嬤一起去上女性主義的課,在課堂上吵架,吵一吵之後,到了成果展的時候,阿公竟然可以報告李昂的《殺夫》。每個人都有自己的文學音符,你可能適合寫詩、寫散文,要找到適合唱出自己文學音符的樂器,就能唱出屬於你的樂章。

文學系所的年輕學生也一樣,有些人一直想寫詩,覺得詩高等一點,其實沒有高下之分,但他一直覺得自己要寫詩,有個寫詩夢,但他的文學直述不一定適合詩,或者說,至少在這個階段,他的文學語感、文感不適合寫詩。我一直都認為我不適合寫詩,我喜歡把話都說得很清楚,我蠻適合散文,因為我覺得我會適合這一種說話方法。每個人有自己的方法,你把它找到了,一定就可以開出你的文學花園出來。

無論如何,我覺得所有的創作、所有的閱讀,應該都是「有感」,不是為了文學獎,也不是為了成為作家。我有個學生寫了篇文章,寫一個年輕人為了成為作家所受的苦。我跟大家說,也許他可以先不要成為作家,先不用受這個苦,先去體驗生活,他就可以成為作家。這句話我曾經送給我的年輕朋友,包括做創作、做研究的,我一直覺得研究也是要有感的研究、有溫度的研究。沒有什麼是一定要寫的,除非那個問題撼動了你,除非你能撼動那個問題。

聽眾5:如果家族跟家鄉的歷史很沉重,要怎麼樣去梳理當中的情感,再去展現想法或者是書寫?有沒有什麼沉澱是要注意的?

楊翠:有一句話我非常喜歡,老生常談叫做「筆墨無法形容」,但我更喜歡「至苦至樂皆無文」 ,一開始情感很深刻、很深邃,在很深的痛苦或歡愉的時候,是無法寫得好的,真的需要經過一些洗滌跟沈澱的工作。

而最好的沉澱,我的個人經驗是兩個:一個是你不要認為你在「寫」它,我通常會用寫札記、日記的方式來書寫。寫的時候,你在抓取現在非常原初、純粹、自然的感受,還沒有要把它錘煉成一篇可以被閱讀的完整文章。先寫給自己看,過程中就是沈澱跟理解自己的一種方式,我會稱為「自己跟自己的諮商室」,好像自己開了諮商室,通過書寫再說給自己聽;然後你又換位成為諮商師,再跟自己說話。書寫有點類似這樣的味道,自己是同時是治療師、諮商師,也同時是創傷者。但這樣要怎麼能夠成立呢?在諮商室裡面,你有個信賴體系,你知道這些事情不會有外面的人聽見。可是如果你在寫的時候就把它當作文章要去投稿,這個壓力就會來,是無法沈澱的。所以我會建議先用雜寫、札記的方法,把自己的書寫當作諮商診療室的概念來做書寫。

第二個是類似的閱讀,你可以多多閱讀類似的東西。因為在文本中,會讓你能夠用故事召喚故事,反過來它也用通路召喚通路。今天把它寫出來,某種程度來講他有找到一個通路,那你也可能透過那樣子的閱讀,找到自己的通路。

我現在有點像吳晟老師,吳晟老師跟我講,他每次去演講都有年輕人問他:「老師!你可不可以教我該怎麼寫作?」他只回答一句:「我只能告訴你們,就把筆拿起來寫嘛!」其實寫作無法教,但是我們可以分享這個過程,怎麼通過更自由地,自己跟自己有信賴體系的情境來做書寫,以及閱讀跟自己生命情境類似的作品,從裡面找到可能性。

聽眾6:親人過世這些沉重的話題,年輕的時候其實寫不下去,但是後來把細節跟記憶都忘記了,也覺得挺可惜的,在這個記得與遺忘之間,可以做些什麼呢?

楊翠:我阿公過世的時候,我先做了幾年的噩夢。那時我在台北媒體工作,根本不可能寫這個,完全沒有辦法著手。很奇怪,每場噩夢都是我阿公要死了,每場夢都是不同的死,被毒死、被車撞死、生病檢查出癌症死了,我都是人在外面,飛奔回去要救他,最終都救不了他。當那個痛還是以噩夢式存在的時候,其實是打不開那個結界的,我覺得需要一些時間。

陳義芝老師有一本散文叫做《為了下一次的重逢》,同名的單篇散文,寫的是他兒子過世,白髮送黑髮人,這夠痛了。他兒子在加拿大, 出去看新的世界、追求新的未來,結果就這樣沒有再回來了,他過了好多年才寫出〈為了下一次的重逢〉。你可以去看這一本跟這一篇,我每年都會選給文學作品讀法的學生閱讀,我要讓他們去讀父親怎麼去面對他的痛,他通過的是文學。他最後透過宗教信仰,可是事實上不是那個教義本身、不是狹隘的信仰想像,而是在那邊,他找到了對話的可能,無論是佛經、某種儀式,都可以沈澱跟醞釀的力量。多年後,你沈澱下來再回來重新提筆,也許就可以找到你書寫的方法。

聽眾7:老師剛才說我們找到通關密語之前,要先打開生命中的暗示,可是我們怎麼去判斷、去摸索到那個暗示可能是什麼呢?因為我們的生命是如此的複雜,日常生活中我們有不同的角色,跟那麼多人的關係,有可能我們會花很多很多的時間,以為這個暗示在那裏,但其實後來反而是這邊。老師有沒有一些摸索的經驗?

楊翠:我不認為暗示、通關密語只有一個。可能每一個生命的階段,都有幾個創痛源,或是都有幾個喜悅點,都有幾個你可以從那裡,無論是穿越或是跋涉而過的通路。我倒不會覺得那個暗示是或不是,你只要覺得有感覺、有觸動,那就是了,你就去寫,不用問這是不是我最主要的,或這是不是就是我的路了。

最後送大家我很喜歡的另一句話:「生命需要繞行」。可能你走著走著,走進了一條岔路 ,發現前面已沒路了,是一個死胡同;可是你可能下一次又彎到另一條路,彎進去看,也許就是一座綺麗花園;下次再彎進另一條路,可能是深山密林。生命繞行了之後,你的風景就會千奇百樣,高山大河是美好的風景,但是枯山水也是美好的風景,每一處都可以是風景,旅人到處是風景,我覺得這是很棒的一個過程。所以不必想說這是或不是、好或不好,而是只要有感覺都去試試看,生命需要繞行,你會有更多風景。

(全文完)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐