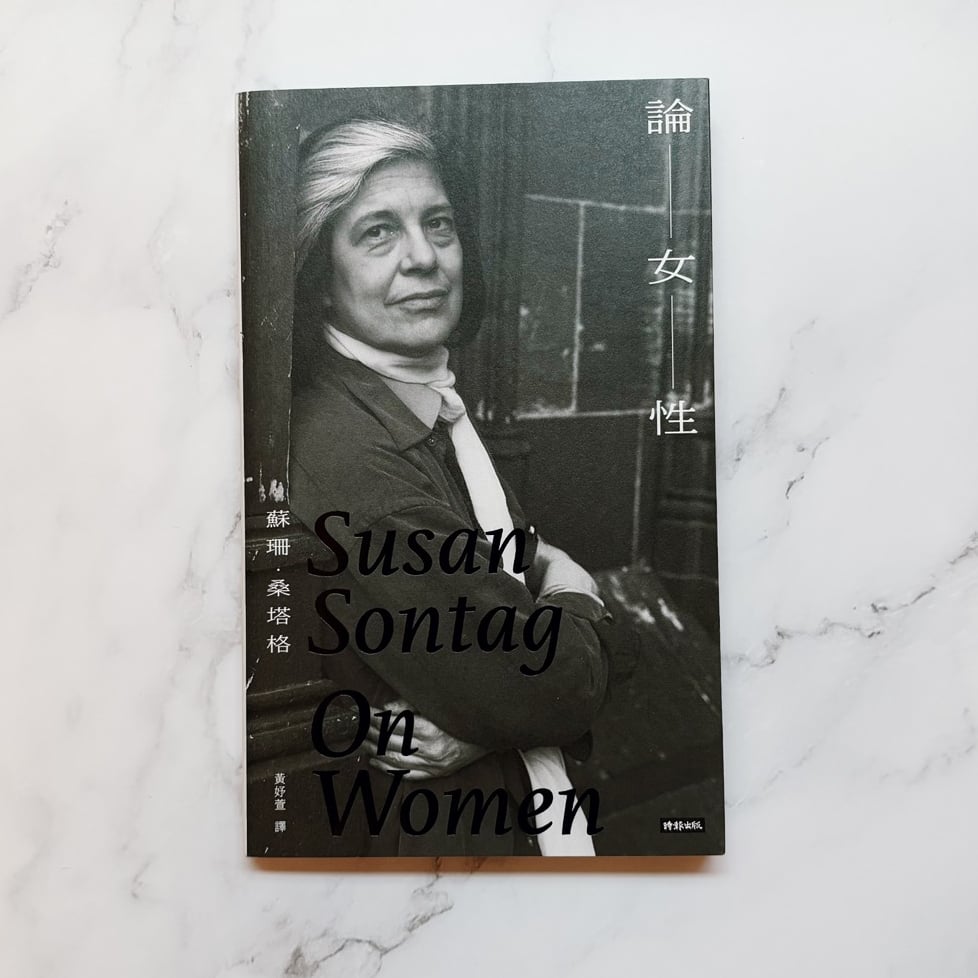

父權凝視鬆動的可能:Susan Sontag《 論女性 》

這個社會的規矩對女性很殘酷。女性在成長過程中從未完全被當作成人看待,又比男性更早被淘汰。

《論女性》收錄蘇珊桑塔格寫於70年代的文章。五十年過去,2025當下閱讀依然感到喟嘆。我想先聚焦書中關於老年、美貌與父權的討論。

桑塔格指出,社會對於老去有著性別雙重標準。男性普遍被認為隨年齡增長而更具智慧、權威、甚至吸引力;女性則被視為價值遞減。女性的「衰老」並不只關於肉體,更是其社會角色被迫退出舞台的過程。當代雖然出現鬆動,但雙標依然存在,只是更幽微、潛藏於日常中。我們為什麼會覺得詢問女性年齡是不禮貌的事?為什麼女性習慣隱藏年紀,而男性則膝反射地將年老視為成熟的象徵?男性談論老化時著重在健康與體力流失;但女性對老去的感知,顯然並非以同樣的標準。

這會關聯到關於美貌的論述。桑塔格銳利指出,女性的外貌被視為可分割評估的零件:臉是臉、身體是身體,每個部位各自受檢閱。直至今天,女性依然在男性凝視下自我物化,美貌的規範反過來成為箝制的工具,成為內化的厭女情節。這也正是為何敢曝(Camp)有其社會存在必要性,敢曝並非單純展演,而是挑釁主流審美與性別權力結構的鬆動與反抗。

這些觀察雖出自五十年前,卻仍與當代社會密切共振。性自主與多元審美的確取得進展,但我們是否就此擁有了真正的自由選擇?我想引用 Eva Illouz 在《為什麼不愛了》中的觀察,提出兩個補充角度:

其一,社交平台與約會軟體的普及,使得「可被欲望的外貌與性」成為一種交易貨幣。自由交易意味多元選擇,但個體在看似多元的選擇當中退場,並將情感需求變成價值最大化的投資行為。這固然發生於所有性別,但女性在「被評價」與「自由選擇」的脈絡中,始終更為赤裸與脆弱。

再者,當代社會語境裡,個體同時成為商品與消費者。我們以經濟學語言討論情感與關係,精算、行銷與策略的語境使用比比皆是。這讓女性在所謂的「自由戀愛市場」中更容易內化男性凝視並以此評估自身是否「值得被愛」。Illouz 所說的「情感商品化」,若考慮社會男性凝視教條,將會更加鞏固父權視角驅動的自我審視、自我展演與自我物化。

也因此,Donna Haraway 在〈賽伯格宣言〉中預示的後人類主義與女性主義重寫,我們的身份、身體和社會關係都受到科技的深刻影響,此言論至今仍具啟發性,但也像一記警鐘。對比當代社會,當人們的欲望探索被演算法控制、自我物化更為僵固,自然「再造」將成為當代黑鏡預言。科技的中性面具之下,是資本主義更深的滲透與父權的深度箝制。

女性在生命歷程中長期被嬰幼化,被視為需呵護的客體,而非獨立存有的主體。所謂「尊重女性」,多半只是父權以美化語彙包裝的權力關係,用以合理化異性戀規則中的優劣排序。多少打著「尊重」名義的兩性實踐,只是更密實鞏固父權秩序中的擇偶標準?

因此,桑塔格對「法西斯主義根本上為父權主義」的批判,在當今依然有其迫切性。二十世紀人類展開對法西斯的鬥爭與反抗,二十一世紀的我們則對抗日常生活裡更狡猾的父權內化。Kate Manne 在《不只是厭女》與《厭女的資格》中指出,厭女並非只存在於男性,女性也會在不自知的情況下扮演壓迫者,而壓迫面相從個人至社會乃至政治與國家幾乎無一倖免。不論外表或行為準則,當特定標準成為女性的「道德責任」、不符合即感羞恥時,我們也成為自己的監控者與施暴者。

桑塔格指出,「女性」角色以其社會性而言是一種橫跨階級種族的分層制度,更接近種姓制度,先天就被配置在一個次等的位置上,並具備受控性與被凝視性。因此,女性主義的核心(不論厭女者如何醜化或扭曲),必然意味著主體性的奪回,更是對權力分配架構從根本的質疑與重構。

男女的終極目標一樣都是獲得真正的自主權,也就是身處一個不以疏離和壓迫為基礎的社會,並能不受其約束。但這句老話也很危險,因為其中隱含之意否定了女性解放的鬥爭可分為好幾個階段。就如許多自有其道理的陳腔濫調一樣,此話也是在抹去思考空間、平息憤怒;同時鼓勵人們消極應對問題。

至次,此話送給那些每當談論女性主義便膝反射產生閹割焦慮或防衛的人們。如阿迪契在《美國佬》中所說:「你以為黑人很喜歡談論種族嗎?」只有既得利益者才否認問題存在。那些汙名化女性主義、或是逃避標籤以彰顯自己是「好女人」 的女性同胞們,若非想假裝問題不存在,就是選擇在父權秩序中撿拾殘餘利益。

但也是有第三種可能,即是我最期待的可能:我們終於意識到被灌輸與教育的內在男性凝視審查稍微鬆動,學會用更機敏的女性視角奪回自我詮釋的話語權,並同時觀察自己「被觀看」的方式。從甦醒到磨練,願我們的觀看能益發尖銳,也更加堅韌不催。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐