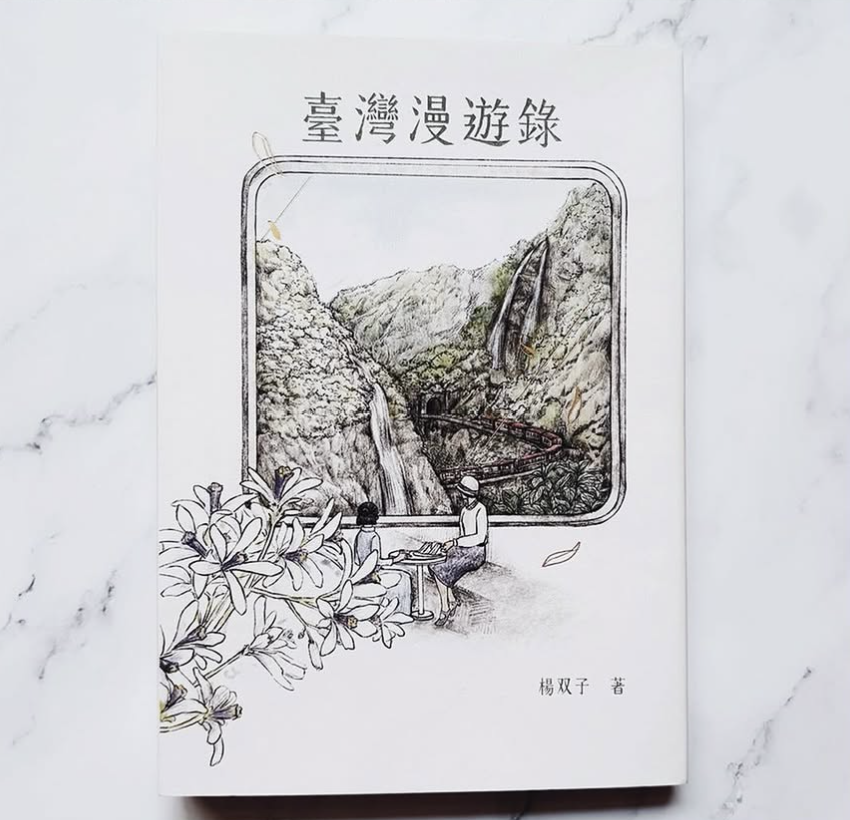

閱讀即解殖:楊双子《 臺灣漫遊錄 》

「台灣是台灣人的台灣。」

在讀《臺灣漫遊錄》時這句話時不時浮現在腦中。

我一直覺得,自己是在一張被單一筆劃塗抹的地圖上長大的。地圖有山、有海、有清晰的行政區劃,但它的顏色、它的紋理,總像是被誰刻意簡化過。那些被掩蓋在歷史書頁底下的舊路徑,那些在主流敘事中消逝的聲音,都成了內在的空白。一直到長大後脫離教育體系,透過按圖索驥才開始把僵硬的空白拆除。

我所購入的《臺灣漫遊錄》是再版,已經加上註解說明此書為虛構譯本,其虛構序言,也點出了「灣生」觀看的「權力不對等」。至此,對我來說,無論多少讀者心得著重於美食描繪,這本書的閱讀重心已轉移至解殖。

閱讀即解殖。

我以這觀點去閱讀虛構寫作者千鶴子與台灣通譯王千鶴的互動,與漫遊本身的視野,希望可以解構殖民與被殖民的權利不對等。

閱讀過程中再三提醒自己,讀者能夠接觸到對通譯的描寫,本身即是帶著殖民者的觀點,我們幾乎不曾真正認識虛構作者筆下的王千鶴,對角色的喜好與否不再是閱讀帶入的重點,這是一場非傳統的、必須拉開距離的閱讀。

台灣是台灣人的台灣。

於我個人而言,這本書是一場台灣人的閱讀。它旨在重新拾回那些被單一筆劃殖民、屬於自己感官與記憶的碎片。這趟閱讀旅程本身,即是一場帶著批判觀點的解殖過程。

漫遊讓我想到班雅明筆下描述的「漫遊者」。漫遊者「穿越人群而不屬於人群」,是一種都市中的閒逛者,一位以觀看為樂的觀察者。他具備時間與距離的特權,可以置身事外凝視他人,卻不被凝視;漫遊者的視角往往帶著階級的特權。

也因此,私以為,虛構譯本的設定,可視為一種有意識地瓦解這種觀看的非對稱。虛構作者千鶴子的「觀看」成為了被凝視的客體,漫遊者的主動權讓渡到讀者身上,讀者的台灣漫遊得以從書頁延展,自行召喚回那些原本被千鶴子的「主觀」所遮蔽的聲音與風土民情。「去特權化」的漫遊對照書中千鶴子的漫遊,成為一種觀看倫理的轉向。

這也讓我想到Edward Said 指出的:「東方不曾為自己說話,它總是被說出來的。」放入閱讀《臺灣漫遊錄》的解殖語境下,虛構譯本下的台灣也總是被描繪而成的,即便是本地台灣人的存在,都是放入了殖民者視野的侷限性當中。

權利不對等不僅僅是充斥在書中寫到的基隆美食、和服衝突,也不只是殖民者的「善意」,而是關於台灣如何成為台灣人的台灣的反向閱讀。當觀看與敘事權由讀者奪回,才能真正成為主體。作者將這個奪回的權利交付予讀者,這正是被殖民視角的逆襲與揭露。

不過,要否定在閱讀的時候感到飢腸轆轆就是太自以為是了。論娛樂性而言,不論是作者自述的歷史百合,或是做為美食漫遊地圖,我認為都是成功的,只是反向閱讀的體驗太過令人驚豔。

話說回來,在每個篇章中都重現台灣風土與美食的細節,讓口腹日常成為書寫歷史與穿透殖民的破口,因為在飲食中可見被殖民者對歷史與文化的包容與向生,美食即是一種再現、再詮釋的過程。

此外,閱讀過程中我不也斷想起 Graham Greene 《沉靜的美國人》筆下的越南女性角色「鳳」。鳳身為被殖民與支配的不對等關係中,被剝奪了語言,只能無條件接受殖民者的觀看與「善」。Greene在書中寫到「每個人遲早都要選邊站──如果他不想失去人性的話。」而對照千鶴子的「不選邊站」,用自我一時興起的喜好去判斷帝國殖民的善與惡,本身就是一種剝奪他者權利的盲目特權展現。

千鶴子與通譯王千鶴終究無法當成朋友。這是一個必然的結局,殖民者與被殖民者終究是對立的兩面。也因此,回過頭看灣生視角的虛構序,便感到特別有趣。灣生在殖民與被殖民兩邊的夾縫中發展出自己獨特的視角,透視權利的不對等卻又不能超然存在,形成了尷尬的全知者。終究沒有人可以不選邊站。

誰得以書寫、誰又得以觀看,在虛構文本的矛盾中重新被梳理。將知的權利交還給讀者,讓台灣有機會成為台灣人眼中的台灣,讓閱讀本身成為解殖的漫遊途徑。《臺灣漫遊錄》確實是一場漫遊,在台灣地圖上沿途索驥,透過美食的香味四溢與流淌過眼前的風土日常,解構殖民者的目光,找回台灣人自己的色澤、氣味、聲響與步伐。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐