古洞遺民 4|記真.社區客廳之消逝 扎根 70 年鄉郊教堂最後崇拜 「給我們一塊地來繼續」

文|集誌社記者

新界東北發展計劃開展超過十年,涉最大收地範圍的古洞北,自 2014 年人口凍結後,村民連年碰上收地「死線」。自政府三年前提出發展北部都會區後,古洞新發展區去年一月起,即推動「餘下階段發展階段」,收回區內 109 公頃土地。受收地影響最後逾千戶村民,須在今年 5 月、11 月分批遷離。古洞將來會變成公路、高樓、港鐵站。

去年 11 月,還未遷出的古洞北居民,在古洞菜站召開了一個爭取集體安置的記者會。《集誌社》在其後半年,跟進記錄這批「古洞遺民」的故事。

古洞沿菜站靠右,穿過私塾仁華廬、悅和、鉅利兩間醬油廠,長驅直入,後方是一座藍白色的小教堂,名為「靈合堂」。據信義會的資料,教堂原名是「活水堂」,建於 1955 年,後來在 03 年與另一教堂合併,一直營運至今。教堂後面,另有一間於 2015 年投入服務的靈合長者健康中心。

2023 年施政報告,政府首次提出推行「社區客廳」,用意為市區劏房戶提供共享空間,也用於推動、分流社福服務。這家面臨清拆的長者健康中心,每周三呈現的,也許是「社區客廳」的面貌。中心主任呂家進(阿 Tom)則憶述一次與村民閒聊,對方問:「就嚟要搬,你會唔會抌低我哋?」

長者社區聚腳地 學跳APT.

記者首次踏足長者中心,是今年 4 月份其中一個星期三,距離發展局訂下的搬遷限期,只剩一個月。正值中心遊戲日,由幾位社工帶領長者們玩遊戲,70 歲的「阿祝」自告奮勇要帶熱身,這批長者大多已屆七旬,雖然未必矯健,但每位都投入參與;最長壽的婆婆已過百歲。

中心主任阿 Tom 說,街坊之中,有人經歷完前期收地階段,上樓後,選擇每逢星期三回村;也有人是餘下發展階段的受影響村民,面臨搬遷 。屬於前者的阿祝,是相對精靈的長者。

舊居早已被拆,阿祝退休後,學太極、學畫畫,過去長者中心製作的日曆、掛畫,大部分出自她手筆。這幾年間,阿祝仍回來古洞,常帶領一眾老友記熱身。伸展過後,長者們又跟著去年大熱的舞曲《APT.》跳舞、再唱《友誼之光》。

長者中心前身是教堂倉庫,沒太多改裝、分間;辦公室、廚房、飯桌、按摩椅、投影機,通通都在同一空間,平常活動,村民會坐在兩側,儼如一個大客廳。

舊雨新知 每逢周三一聚

「呢個聚腳點,其實係佢哋一個聚會嘅地點,因為前期(收地)街坊,(舊居)有機會係圍封咗,呢間中心就係佢哋能夠一齊聚、維繫感情,呢啲關係對佢哋嚟講好重要。」阿 Tom 說, 不論村民搬離與否,每周三早上,中心恆常有約廿人聚首。

社工時而與老友記玩遊戲、時而一同學習保健知識、時而講解世界大事。在古洞北餘下發展計劃推動前,這裏甚至是社區飯堂,讓長者每周聚餐,更別說過時過節,彼此會聚首慶祝。

帶領活動期間,阿 Tom 不時邀請村民發言、參與,即使有人屢屢「耍手擰頭」,他卻沒有冷待任何人,甚至還邀請記者參與。事後他笑指,部分長者不太熱衷活動,或者「揀」活動參與,卻往往最早到、最早坐定定。

中心辦睇樓團、認字班助適應

從 2019 年進駐古洞, 六年之間,阿 Tom 見證著古洞兩期發展的受影響村民如何爭取補償。據他觀察,第一期的村民,雖然受影響戶數較現時少,但當時村民有更大力量、呼聲更高,加上得到外界關注,最終「成功爭取」,如願集體安置到寶石湖邨。現時的一群,隨著村民離開、土地運動凋零,頗有勢單力弱的感覺,即使再有人高呼集體安置,聲勢已大不如前。

古洞發展如火如荼,住了數十年的村民,即將要上樓安置。常言長者難以適應環境,所謂的「難適應」有多具體?直至記者跟隨中心其中一次活動才體會到,例如對年輕人尋常不過的包剪揼,鄉村長者也未必識玩。

阿 Tom 續點出,從認字、認車、認座數等,對現代城市人看似簡單的事情,對長者而言都要長時間習慣。他分享說,曾有獲安置的街坊,上樓一年仍會「盪失路」,因他獲派的屋邨單位有平台,所以只要入口不同,街坊會「認唔到路,覺得自己搭錯,要再去大堂入返去」;甚至乎「出門口掉完垃圾,因為門口相似而入咗人哋屋企。」於是中心舉辦「睇樓團」、「識字班」,陪伴長者參觀公屋單位,以幫助他們盡量適應。「上樓」和「安置」,顯然是兩種概念。

家人到中心尋找逝世家人足跡

「歷史洪流要發展,佢哋(村民)都唔係唔理解,只係過程中,有無合符人性處理。」

作為中心主任,村民常常調侃阿 Tom 是「大佬」,放眼整間中心,維持實際運作僅有四、五人,偏偏服務對象不止村民。阿 Tom 說,中心不時有行政工作、其他服務要處理,無法只著眼古洞,但仍盡可能維持家訪。部分不識字的村民,收到公函、信件,甚至收地資訊,都會到中心求救。如是者,雙方慢慢建立關係,有時社工會幫村民寫下願景、有時村民則以繪畫,記錄古洞的風貌。

阿 Tom 透露,曾經有位村民過世後,家人來到中心嘗試尋找媽媽的痕跡,因為子女長大後搬離、移民,才發現中間有段「留白」,最終卻在中心找到媽媽在生時寫下的生命軌跡,包括下葬意願,讓他極為深刻。

扎根 70 年鄉郊教堂 為街坊舉行安息禮

靈合堂作為少數可以舉行安息禮的鄉間教堂,不時有村民在此行禮。其中一次,是一名時常參與中心活動的婆婆,她的喪禮剛好辦在周三。信教的街坊,會出席喪禮;不信教的,則如常在中心打牙骹。阿 Tom 說,年長街坊對死亡看法各異,有人殷然面對;也有人仍然迴避。他慨嘆,遷離與生死,或許對長者而言,意義上大同小異。

待牧師帶領家屬、街坊禱告,瞻仰過後。阿 Tom 屈指數算,淡然道,參與過的村民喪禮可能不下 20 次,但對一眾老街坊尚可在古洞入土為安,他認為「可能仍是一種福分」。

「佢哋搬屋同我哋(市區)搬屋概念好唔同,佢哋搬屋係冇咗個家園…當然我哋都有情,但啲屋可能係佢哋自己起、住咗幾代人,概念上係唔一樣。」

阿 Tom 補充,坊間輿論不時指責村民貪賠償,也不時提出土地、住屋供應不足,最好盡快清拆,騰出用地;甚至試過不少義工看了新聞報道,留意到村民可獲賠償安置,便衝口說出:「好吖,可以快啲搬出去,又近醫院,或者屋企人。」卻忽視了這批長者的情感需求。

另一邊廂,中心社工不時會問街坊,最喜歡哪種服務,大部分街坊均表示,「最重要係有人陪、傾吓偈。」見證老邁村民為自己爭取權益,阿 Tom 說,不禁會為他們感到驕傲、難得,但至今仍未有下文,他直言:「有陣時我覺得係姿態,有啲感慨,政府都唔能夠回應佢哋好悲微嘅訴求(集體安置),甚至外界對佢哋都有誤解,點解(我)會有時覺得啲居民好孤獨,除咗佢哋 physically (住)喺偏遠地方,其實佢哋喺心靈上都係。」

或是教堂最後一次崇拜 「給我們一塊地來繼續」

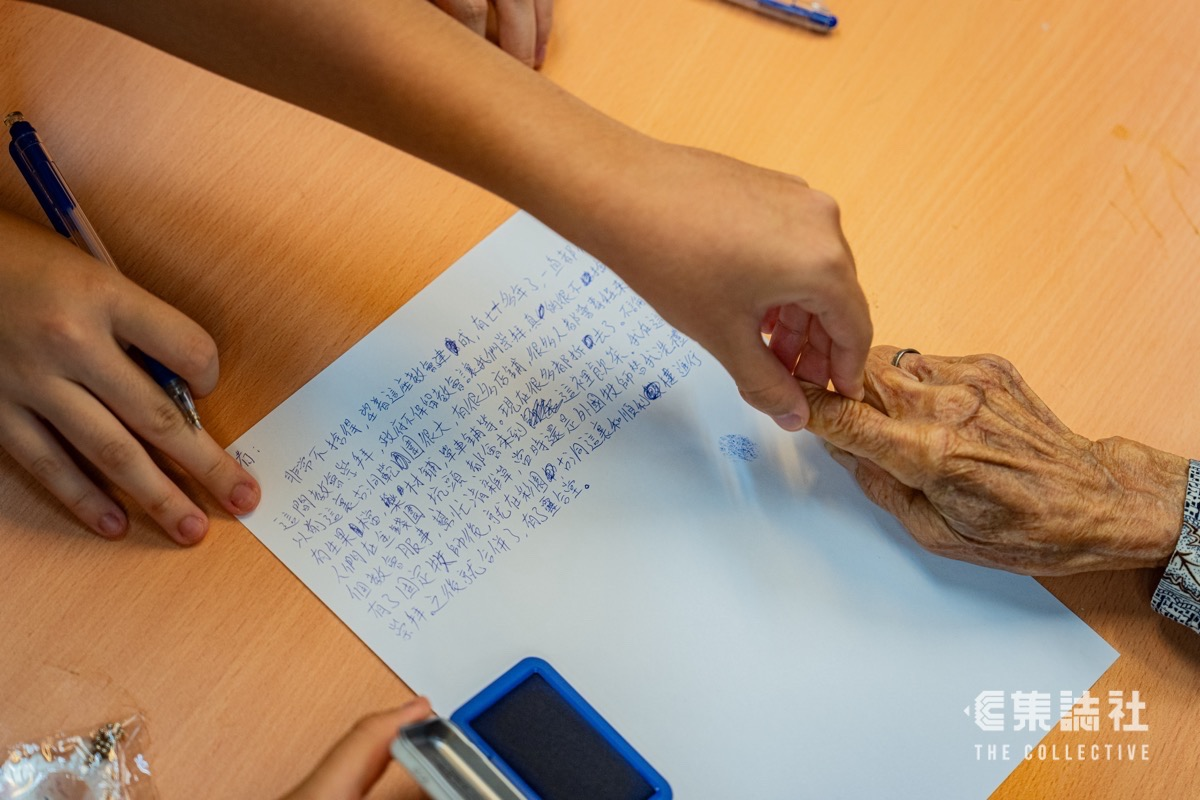

受清拆影響,加上信義會於上水區內有另一家教堂,古洞靈合堂逢周日的崇拜,也變得不可預期。上月 25 日,靈合堂堂主任陸振耀適逢崇拜日,在禱告、唱詩以外,選擇帶領教友、村民寫請願信。

數十封請願信中,字裡行間有著:「給我們一塊地來繼續」、「望著這座教會建成,有 70 多年…政府不保留教會讓我們崇拜,真的很不捨」等心聲,當天有不少傳媒到場採訪,陸振耀透露,這或是教堂最後一次崇拜。

他提到,過去一年,教會有與發展局磋商安置問題。他引述局方信件說,靈合堂現址可獲 1,200 萬元賠償,但就教堂重置,不會有「換地重置」,僅建議教堂向地政總署申請可用土地,雖有申請兩幅地點,但至今未有定案。

「發展會有不捨,但可祝福到更多人」

崇拜以外,陸振耀也會出現於中心周三的恆常活動,至今已服事古洞三、四年。首次見面,是陸振耀外遊後剛回港,他把手信派予村民後,再一起閒話家常,最後才帶領祈禱。他在禱文常常說,「知道古洞要發展,會有不捨,但可以祝福到更多嘅人。」惟他期望,靈合堂可以原區重置,讓當區教友仍有地方聚首。

翻查資料,靈合堂和長者中心,由於位處發展局早前公布,首批需在五月搬離的受影響範圍內,所以需盡快搬離。阿 Tom 說,目前有部分服務已轉到元朗的新服務中心,古洞與元朗雖然只隔一程小巴,但對步入暮年、行動不便街坊而言,可以預計更難有服務機構,能夠無縫對接中心的角色。

原訂去年九月要遷出

如同村民、老廠去向未明,發展局回覆有關靈合堂的查詢表示,早於 2022 年 11 月,已致函通知教堂預計遷出限期及補償安排;並在 2024 年 4 月正式收歸有關用地。地政總署於同年六月按《土地(雜項條文)條例》(第28章)張貼通告,要求靈合堂在 2024 年 9 月 28 日前遷出。局方續指,考慮到靈合堂情況,「政府正行使酌情權,讓靈合堂暫留原地並安排盡快遷出,以免進一步延誤工程。」

而就靈合堂申請一幅北區用地短期租約,局方指正協調相關政策局及部門。

發展局:可獲徵地賠償、特惠補償

補償方面,目前靈合堂可獲兩種補償,包括土地業權人徵地賠償,及佔用者特惠補償。前者基於受影響土地面積,以及當時適用的第一級收回土地特惠補償率計算(按 2022 年 10 月生效計,第一級補償屋地補償率為估價另加每平方呎 2,889 元),後者考慮佔用者業務種類、合規經營面積及適用特惠津貼率而定。局方指,確實補償額屬靈合堂與政府之間事宜,故局方不能在未有靈合堂同意下公開有關金額。

後記|採訪後記長者問社工:你會唔會抌低我哋?

訪問期間,阿 Tom 提到,有一次與村民閒聊,對方竟問:「就嚟要搬,你會唔會抌低我哋?」

他說,至今仍不懂解答怎樣才能兩全其美,讓發展同時,可以顧及街坊感受,故只能盡力做好目前的工作。

「用『抌低』呢個字,我內心會覺得心噏,可能佢哋角度會覺得,政府唔理佢哋,都唔想我哋好似走咗就走咗…我哋都希望可以陪伴一班長者到最後。」喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐