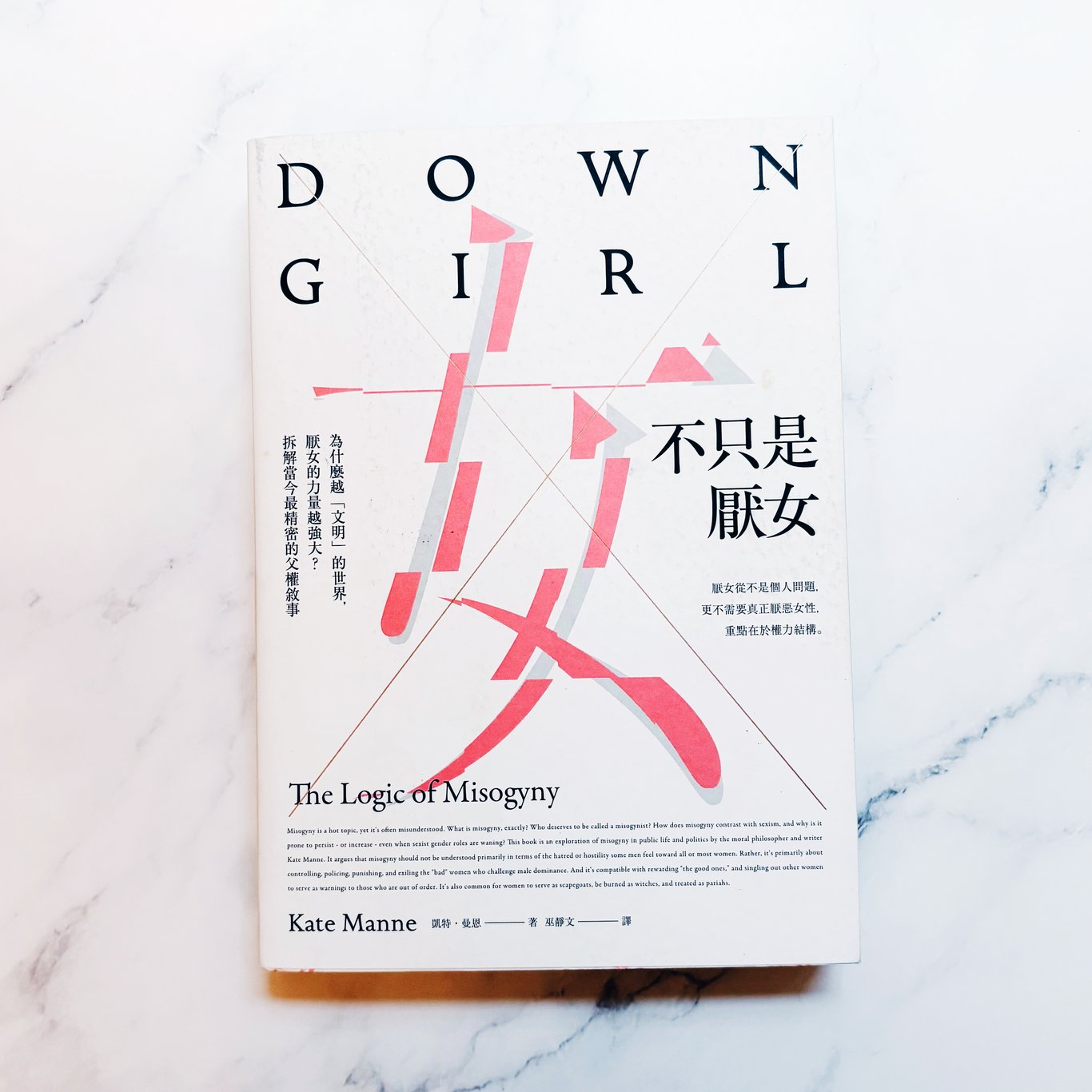

拆解厭女之必要:Kate Manne《不只是厭女》

性別歧視是科學的,厭女是道德的。父權秩序因此具有霸權的性質。

詞彙的精確定義,是任何深度討論的基礎。Kate Manne 在書中將「性別歧視」(sexism)與「厭女」(misogyny)深度分析得極為清晰。

性別歧視有其歷史脈絡與體制根源,往往以「科學」或「客觀事實」之名強化父權秩序的合理性。即便這些所謂的發現未必正確或帶有偏見,卻為性別不平等提供了長久的認知基礎。Donna Haraway 在《猿猴、賽伯格和女人》中也提出類似觀點:科學並非中立,而是深植於性別與權力之中的社會建構。

相較而言,性別歧視的核心假設「女性不如男性」容易理解,然而,「厭女」這個詞卻往往被過度模糊或誤用。Manne 反對過去將厭女定義為需要透過「非人化」才能達成的道德理解,相反地,厭女是「太過人類」的男性凝視。所謂非人化,亦即將對立性別視為他者存在,不夠具備存有,亦即身為「我族類」的人類本質。 有一派論述認為厭女即是將女性非人化,但這與性別歧視容易混淆,「非我族類」、「不夠優秀」,這與歧視的論述一脈相承,不足以在現今社會道德上明確劃分厭女的定義,也因此容易模糊焦點。

Manne 提出關鍵:「Women, All Too Human」厭女邏輯下,女性不是被視為不具人性,而是被視為過於人性。她們被要求給予、照顧、無條件包容與愛人,成為「道德義務主體」。也就是說,厭女不否定女性的存在價值,而是以道德期待規訓女性的行為,並透過道德框架將其劃分為「好女人」與「壞女人」。厭女是父權的延伸,它維持父權,讓不合格的女性無法逃離性別秩序的規訓。厭女不是父權的創造者,而更像是某種警報系統,當女性不再順從、拒絕扮演照顧者或犧牲者時,這個系統就會鳴響,警告她「越界」了。這樣的道德敘事隨環境與權力關係而變形,使得厭女現象無所不在,而且,厭女者不必是男性,女性厭女者亦處處可見。

厭女者將女性應當成為的模樣建立為一套完整的道德結構,並延伸出蕩婦羞辱、身體羞辱、檢討受害者等行為。那些抱怨「女權太高漲」的人,往往並非真的反對平等,而是在抱怨女權撼動了他們對既有性別秩序的依賴與特權。他們混淆了個人經驗與社會制度,把國家政策(如當兵)、人際互動(如AA制)與性別文化糾結成一體,轉而合理化自身的不安與憤怒,形成「脆弱性暴政」。諸多其他例證如#MeToo 運動被反攻為「女權獵巫」、婚育選擇被批為「自私」。

女性厭女者則將自身視為好女人的典範,對他人女性進行道德教化。她們複製了男性凝視的語言與價值觀,並將其內化作為自我定位與他人審判的準則。什麼是「好」?什麼是「應該」?這些問題在她們眼中早已有了預設答案,而非開放辯證的討論空間。日常隨處可見女性對其他女性的諸多指教與責難,當一個好母親、當一個好妻子、當一個好女人;女性厭女者將「女性應該成為的」視為某種道德天條,而將那些不願意被道德綁架的女性視為「壞女人」,進行猛烈攻擊。

我們傾向太過迅速地相信自身的不安感受是證明不良人格的證據。

當人感受到威脅,便會直覺地傾向攻擊、疏離、責難來維護自我價值,這正是厭女現象潛伏的土壤。我們受制於父權環境囹圄,無論是道德論述、倫理概念,抑或如何成為一個「合格的人」。 父權框架下無論性別誰都可能是受害者,當我們必須討論、釐清概念以深入拆解道德結構上的不平等時,人們對於定義的不理解而輕易標籤,或是害怕被指責,彷彿一旦穩固的道德框架被鬆動,即是某種倫理上的瑕疵,而這又同時意味著人格的不良。於是,厭女論述在尚未被充分理解與界定的情況下,便被過度消費或污名化,使真正的問題無法聚焦。

反抗厭女的第一步,是理解它是什麼。它不是個人情緒的投射,也不是單純的「討厭女性」,而是父權文化中以道德之名要求女性扮演特定角色的壓迫形式。我們要拒絕那些將人類複雜行為簡化為性別義務的論述。

「好女人」與「壞女人」的二元分類如同「好男人」與「壞男人」的窠臼陷阱。當我們去除性別標籤,回到人的行為與責任本身,才有可能真正拆解那些偽裝成關懷的壓迫。沒有人有義務扮演他人定義的正義角色,也沒有人能替他人決定該如何活。批判不等於仇恨。我們需要捫心自問:我們願意試圖拆解壓迫,還是只是盲目而持續地替已經穩固如山的父權延伸其壓迫?我們必須避免落入脆弱性暴政或是對想像中的他者的仇恨,理解批判的本質在於對公平正義地追求,性平勢必意味著權力的鬥爭,為了追求平等,必須鬆動與拆解父權的不平等,但這不意味著對任何性別的盲目仇恨,真正的正義,不該以任何人的傷害為代價。

辨識生活中隱性或顯性的厭女,是鬆動父權道德框架的日常實踐。我們不該再要求女性給予更多、包容更多,而應學會與他人平等相遇。放下對性別角色的預設,是走向真正人我關係的起點:這不是激進的要求,而只是邁向彼此理解的第一步。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐