鬼月來了,那些我們不知道的鬼故事

[社區徵文]城市慶典搖起來—陰陽中外的夏日狂歡:基隆中元祭(上)

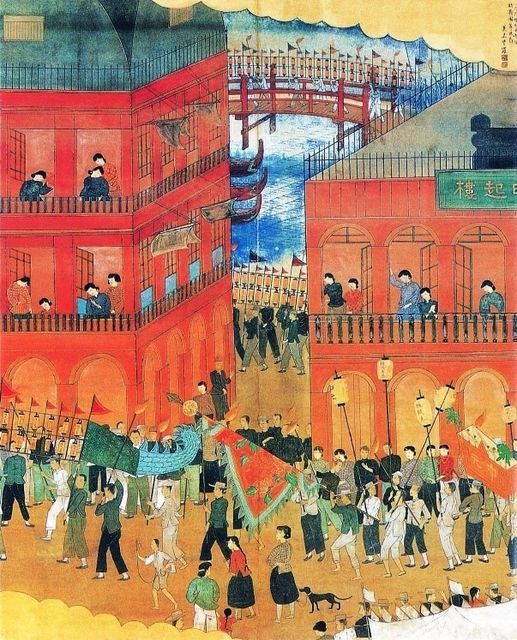

台灣早期濱海潮灦,荊莽叢生、瘟疫肆虐,拓墾移民在缺乏醫藥、水土不服情形下,客死異鄉而成無主孤魂者眾多,數百年來已有中元普渡習俗流傳。基隆中元祭自1855年(咸豐五年)開始舉辦,是台灣少數仍採中元建醮形式祭祀的地方,至今(2021)已持續一百六十七年,是基隆最重要的民俗祭儀活動。

我話我鄉:不拜中元普渡的右昌

我的故鄉是右昌,鄭成功時代時它叫做「右沖」。這裡是個舊聚落,由十七個里組成。雖然屬於高雄市楠梓區,但這裡人比較習慣說自己來自右昌,而非楠梓。以捷運站來說明大概位置的話,在世運站、油廠國小站一帶。右昌最奇葩的一個特色就是:不拜中元普渡。這裡是全台灣唯一不拜中元普渡的地方,且農曆七月完全不祭拜好兄弟。

我的農曆七月溺水經驗

先前發了一篇鬼月口哨禁忌文。但其實比較為人所知的禁忌應該是鬼月不要到水邊玩,既然大家都有此共識,我乾脆來講講自己的溺水經驗來警世一下吧~😅 我第一次溺水是在大學畢業旅行時,同學一起去澎湖旅遊時發生的。大家都知道澎湖因為離島眾多,所以關於海鮮食物及海上活動特別的多。

娛神的戲,靜觀香港庶民風情:專訪《戲棚》導演卓翔

香港導演卓翔,2019年以《戲棚》入圍金馬獎最佳紀錄片,然而傳統戲曲,一直是他長期關注的主題。在此之前已完成過兩部相關作品《乾旦路》及《一個武生》。相較前作,《戲棚》在形式上更簡練而大膽,嘗試透過空間與人物活動的觀察,深入戲曲與庶民生活之間的關係。Giloo特地專訪,請他談談這次的新作。以下為訪談內容的整理。

紀錄片《戲棚》— 神聖與世俗如何共存

我還記得,在2019年夏天,香港政治和社會環境正燒得烈火熊熊的時候,我和卓翔、茹國烈在咖啡店Brewnote見面,就是在談當時卓翔最新的紀錄片《戲棚》。一直都很喜歡卓翔的紀錄片,他很會記下不同空間內一些快要無聲消逝的痕跡。孟蘭習俗雖然近年在香港「復活」,但與神功戲關係密切的戲棚卻快要絕跡香江。這篇文章本來刊於2019年12月4日的《立場…

生不帶來+[死要帶走]=中陰之境

矇矓中,我奶奶那邊對這樣子的事,是歸咎隔代遺傳,這現象,聽說比黃大仙還靈,比橋下打小人還狠 外婆卻不以為然,她對著還是嬰兒的我微笑到:『都是什麼無稽之談?可笑之至!』 (招手) 有一陣子外公外婆才剛把田邊的老房子賣掉,想到他們自己還有公教人員的宿舍可住,於是帶著五歲的我回到有一成排大王椰子樹的地方。

鬼节乱弹

我是来了成都,才知道有鬼节这么个东西的。每年八月中旬,夜晚出门或回家的途中,总能看到路边树池里烧纸的人,或是人离开后还在燃烧的香烛。而早上,如果起得早过清洁工,那就还会看到散落在这里那里的一堆堆灰烬。但像我妈这么孝顺且热衷于这种事的女儿,却从没在这个时节叫我陪她去烧过纸。

[鬼節鬼故] 紙片/ผีเสื้อ

剛洗過澡的潔西卡張一邊用浴巾擦著濕髮,一邊從熱氣蒸騰的浴室出來,走到玄關前,看到從門底的縫隙中露出了半截紙片。自筆記簿上撕下來的吧?不知道是那個鄰居塞進來的,她順手拾起,彷彿是重複揉過又展開的紙身,卻又很仔細對折著...........

鬼月鬼故事~月與離的故事~月的復仇一

這時,變年輕的劉奶奶轉頭對著月說:「在心愛的人面前,你永遠都是最美麗的模樣。」月跟著他們淚流不止,紅色的淚水流淌在臉頰滴落在血色的洋裝上。

【社區活動|鬼月放馬過來】玫瑰奇迹

上一篇發文 主題是受到 聖靈的召喚, 保守自己的心,做應該做的事。可惜沒有符合征文主題 XD 所以又發了這一篇。這一篇故事在德國家喻戶曉。分享給大家。1227/28年冬天,曾經受歡迎的伊麗莎白女伯爵達到生命中的最低點。沒有人願意給她和三個孩子提供庇護。

卡陰和撞鬼

關於我和鬼「杠上」的一些小事

鬼月推一片,卻不是鬼片

Roy Scheider在《霹靂鑚》(Marathon Man)片中飾演達斯汀霍夫曼的哥哥,他在《大白鯊》裡飾演警長的經典角色,惜已於2008過世~~1981年庫柏力克的《鬼店》(The Shinning)裡有一幕非常經典:Danny boy在地毯上玩小汽車,偌大空間只有他一個人...

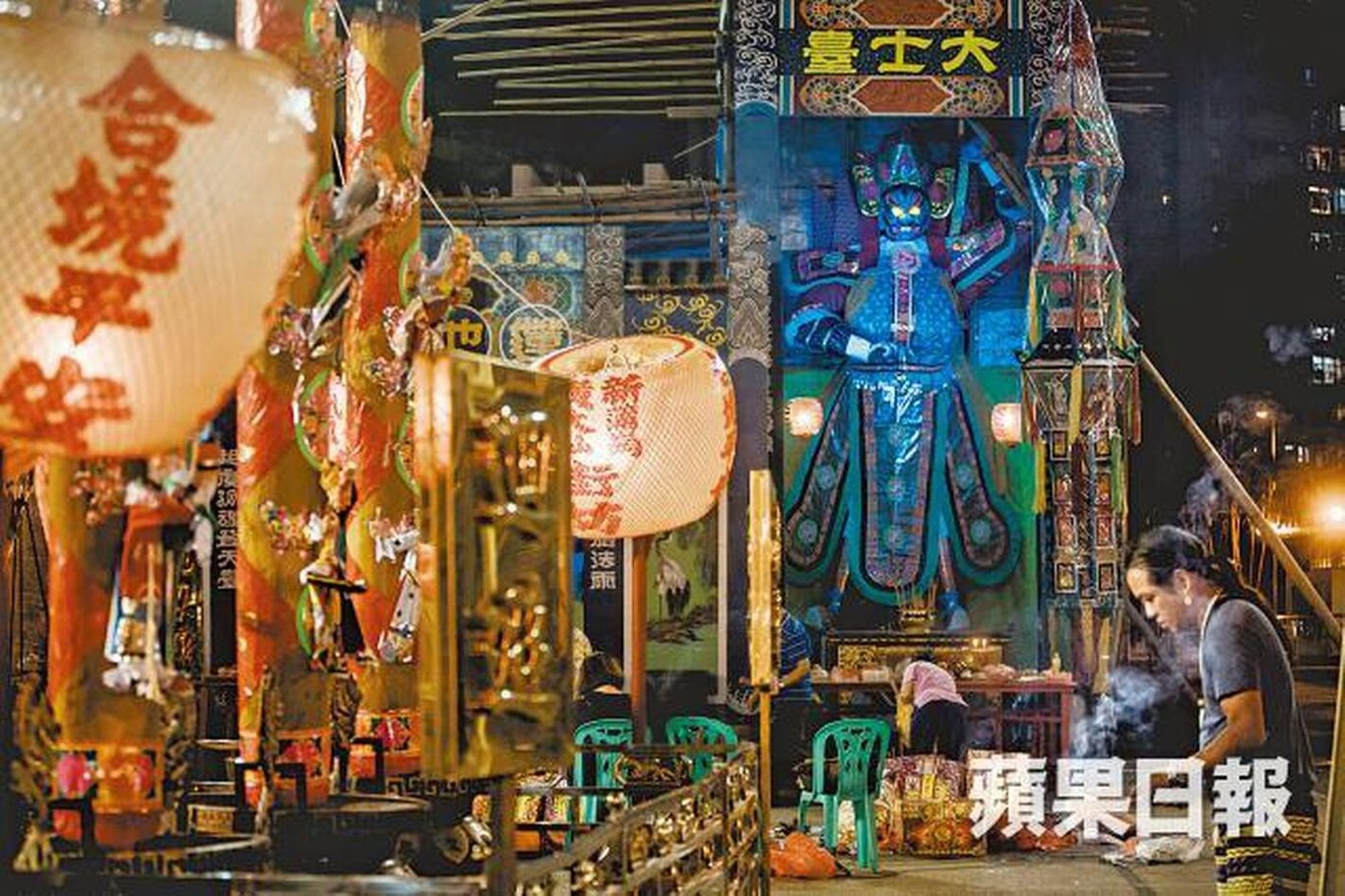

盂蘭勝會 鬼王真身

在盂蘭勝會會場中,最讓人印象深刻的,除了神功戲戲棚外,相信就是二、三十呎高的巨大紙紥鬼王。究竟這是何方神明呢?觀音化身時代變遷,就連神功戲都已經轉用電子布景的時代,每個盂蘭勝會會場中,仍然會有一個巨大的紙紥鬼王「神像」,大多數年輕人都不知道這是甚麼,皆因大部分人根本就沒有進入過場地。

鬼月放馬過來|讓我嚇破膽的一、二事

奉勸大家還是不要去挑戰禁忌,付出的代價,也許會比你心裡的想像大很多,寫著寫著汗毛都豎起來了。