鏡萍、飄篷

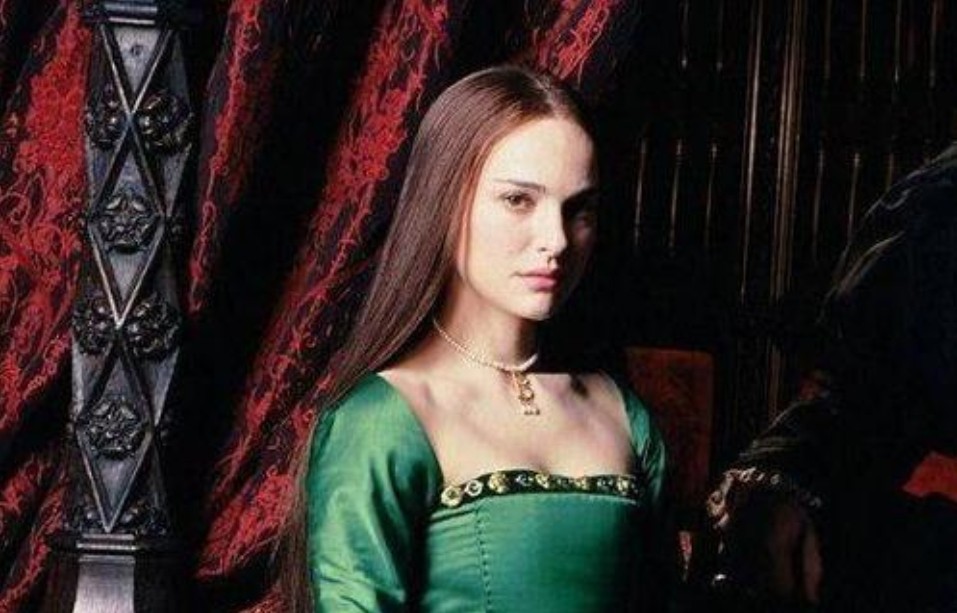

被AI投影困住的她們

一場告別與記憶女明星的儀式

我活著,是為了講述

給李文卿,也給我女兒

給自己的情書:第三天,笑著拆解一條項鍊,罵得太痛快,連慈禧都受不了

當《項鍊》換了語境,故事再也站不住腳:畢飛宇小說課,關於重寫莫泊桑《項鍊》

給自己的情書:第二天,草莓家的豬腳圈圈

三合院的白光、招財貓與一鍋豬腳圈圈。那天,屏東的夜色很溫柔。

給自己的情書:第一天,那個下午的三小時,世界好像被暫停

你有過「時間突然消失」的經驗嗎?一個瞬間,世界被按下暫停鍵,什麼也感覺不到,只等到它重新運轉。這是我十九歲那年的一個下午,在愛情與職場交織的青春裡,我的世界曾經靜止了三小時。

《莫言諾貝爾演講心得》第十集:明白自己該怎麼幹的那一刻,我從讀者變成了說話的人

我被上了寶貴的一課,不是在教室裡被老師講解,而是在文學與人生交疊的縫隙裡,突然意識到:真實不是還原,而是生成。

《莫言諾貝爾演講心得》第九集:頤指氣使的,是那個終於擁有語言的人

在日常生活中,我可以是孫子,是懦夫,是可憐蟲,但在寫小說時,我是賊膽包天、色膽包天、狗膽包天。

《莫言諾貝爾演講心得》第八集:他從高密走出來的那年,我們這裡正在起飛

他從高密走出來的那年,我們這裡正在起飛。

《莫言諾貝爾演講心得》第七集:用耳朵閱讀世界的孩子,莫言如何從孤獨中發現文學

那些平淡、日復一日、只為活下去的生活,最後成為文學的礦脈。

性騷琵琶女?朗讀《琵琶行》併序

不問來路,只問歸處

《她是長女,不是提款機》重男輕女的家族敘事與精神分析記帳簿

母親說:「阿公的行動電話,是我買的。」那是二十多年前,行動電話還是奢侈品,辦門號要一萬五。

《莫言諾貝爾演講心得》第六集:狐狸不來,鳥不理我,樹也不理我,我還是說下去了

文學創作與現實經驗之間最本質的矛盾:如果現實如此沉重、如此孤獨、沒有回應,我們怎麼還能保有想像?莫言的寫作不是來自幸福的幻想,而是來自孤獨的堆積、缺席的情感、與現實無法呼應的長期沉澱。

《莫言諾貝爾演講心得》第五集:語言,是一種危險的天賦

「莫言」這個筆名,是矛盾的自我記號,一個話多的人,把最深的話寫進了書裡。一個曾被要求「閉嘴」的孩子,後來成為站上世界舞台的作家。莫言回憶童年說書的經驗,揭示了語言天賦的養成過程,也道出了母親對他口才的矛盾情感。在那個人人信奉「沉默是金」的年代,說話竟成為一種可疑甚至危險的才能。

《莫言諾貝爾演講心得》第四集:只要閻王爺不叫我,我是不會去的

這一段演講內容的潛台詞,不是單純在懷念母親,而是在說明他心中的倫理觀念從何而來。

《莫言諾貝爾演講心得》第三集:母親的沉默,就是一種書寫。

本文為「莫言諾貝爾演講心得」系列第三篇,本集聚焦莫言對母親的記憶。他用節制卻極為深刻的語言,描繪母親的一生,母親不哭喊、不伸張、不辯解,以行動教他什麼是尊嚴與誠實,這些片段是淺移默化生命寫作。

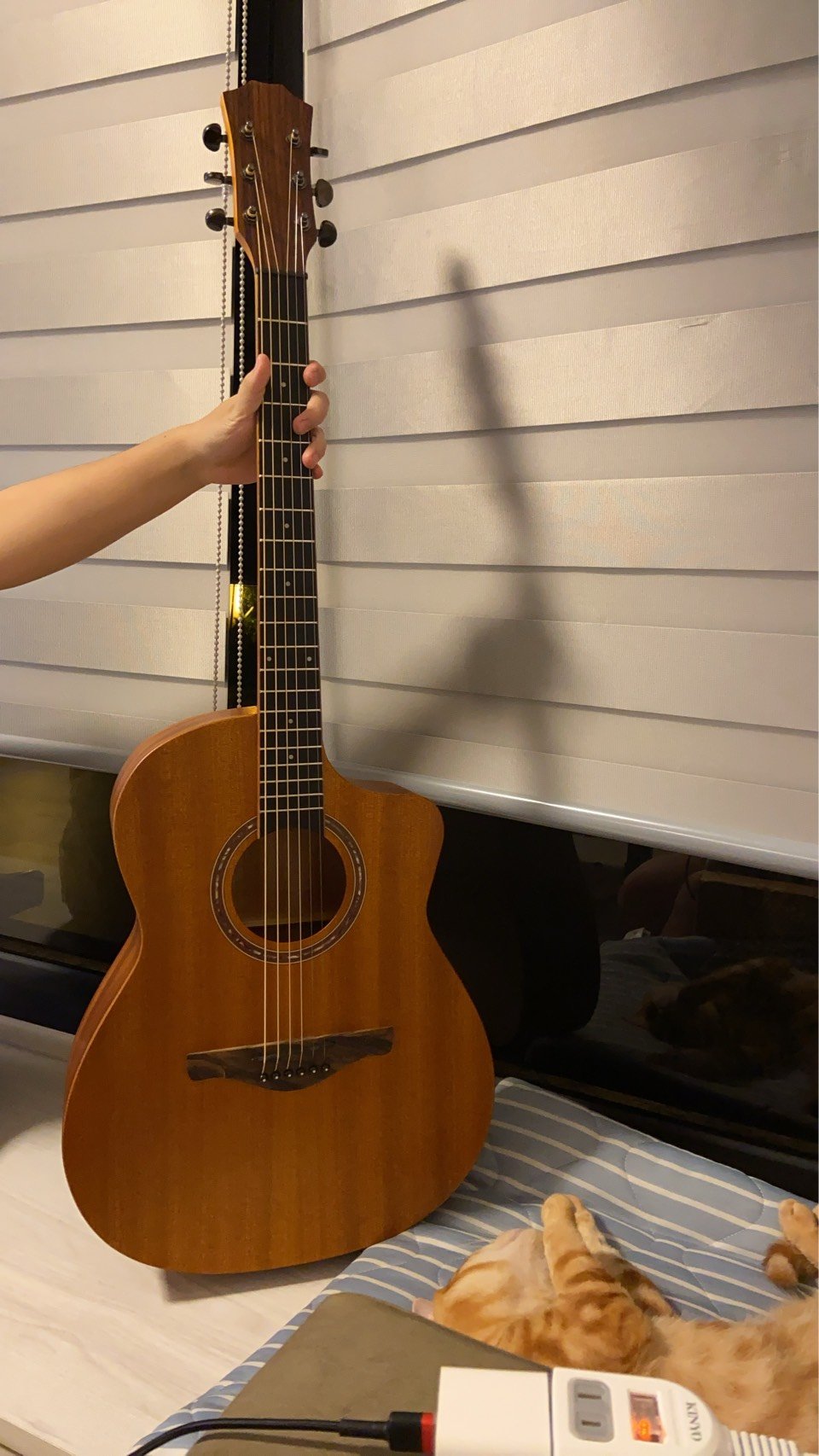

一把吉他,意外修補了一點點我們之間的裂縫

關係破裂不總是在一夜之間,而修補,也不會靠著大吵一架或一次深談,有時,只需要一個不預期的午後,一個「可以買」的決定,就悄悄鬆動一點點長年結冰的牆。我可以將那些微小的亮光存起來,像提醒,也像盼望。

百年孤寂到底在孤獨什麼啊? 我的「市民六格精選」

馬爾克斯筆下的孤獨,不是我們日常語言中的無人陪伴、內心空虛,那種層次的孤獨,而是一種更深層、更原型性的存在狀態。它可能還沒有一個真正的名字,只能暫時被稱為「孤獨」,而這個語言其實承受不了它的重量。

《莫言諾貝爾演講心得》第二集:我站在大地上的訴說,就是對母親的訴說

這是「莫言諾貝爾獎演講心得-講故事的人」系列第二篇。這一集,我想寫關於母親,莫言在演講中說到母親去世多年後墳墓被遷移的場景,他說「我站在大地上的訴說,就是對母親的訴說。」這不只是懷念,是一種將最私密的情感,昇華為最廣闊的書寫根源。

《莫言諾貝爾演講心得》第一集:一個美麗故事的開端,不只是祝福

這是「莫言諾貝爾獎演講心得-講故事的人」系列第一篇。我將從他的演講逐段拆解。作為一個讀者、寫作者、也是一位女兒的心中感想,這不只是對演講的閱讀筆記,更是對生命、寫作與記憶的回望。